为“专号”请艾青题词

1984年春节一过,中国作家协会对外联络部就开始筹备团组,参加在东京召开的国际笔会第四十七届大会。我作为随团翻译,主要工作有三项:一、约请一批著名作家写文章在报刊发表;二、与《日本文学》、《外国文学》合作,组织翻译一批有分量的日本中短篇小说并且公开发表;三、向全国各大出版社索要历年来翻译出版的日本文学名著,在会场举办一个展览,展示我国翻译、出版、研究日本文学的成果,以扩大影响、营造气氛。

我在拟定约稿名单时,将艾青先生列入其中。之所以想到他老人家,一是因为他访问过日本,二是因为他发表过写东山魁夷和小泽征尔的诗,反响强烈。

1978年5月,日本著名画家东山魁夷来中国办画展,艾老参观后赞不绝口,欣然命笔,作《致日本文化使者——东山魁夷》。艾老是诗人,懂艺术,他说东山魁夷的画“好像是幻觉,好像是梦境,人和自然得到谅解,自然赋有人的心灵;无论是林间的瀑布,湖沼中的倒影,初春的月夜,山峦的黎明,都浸透了画家的爱情……”人们常说“诗是有声的画,画是无声的诗”,但艾老认为东山魁夷的画是有声的音乐,是“从密林中流出的‘绿色歌声’”,是“真实与想象的结合,东西方绘画的融会贯通,中日两大民族的联结,色彩谱写的最美的歌声……”评价之高、理解之深,令人赞叹。

1978年6月,日本指挥家小泽征尔第二次访问中国,参与中央交响乐团的排练与演出。艾老看完小泽征尔的演出后,写了《小泽征尔》。他把小泽比作指挥千军万马的将军,赞扬他高超的指挥才能,连他的神态也描绘得惟妙惟肖:“你的眼睛在侦察,你的耳朵在倾听,你的指挥棒上,跳动着你的神经;或是月夜的行车,听到得得的马蹄声,或是低下头去,听得情人絮语黄昏;突然如暴风骤雨,雷霆万钧,你腾空而起,从毛发也听到怒吼的声音……”

虽然艾老是我约稿的重点对象,但我与艾老不熟,不好贸然前往。我先发了一封约稿函,之后又打电话,请艾老赐稿,没想到他欣然应允,而且很快捎话说写好了。1984年2月8日下午,我骑车去艾老家取稿。

我没去过艾老家,生怕找不着,行前特意请人画了张图,但一去就找到了那座改建的平房小院。我进门时,艾老正起身送客,他把客人送到屋门口,握手作别后,回来坐在椅子上,拿起烟,还没点着,夫人高瑛就说:“你一口气吸五支了,别吸了。”她又转过头对我说:“医生说他是肺气肿,不叫他吸烟。”艾老说:“什么五支?我一支烟分三次抽,吸两口就掐灭了,总共还不到两支呢。”

听艾老这样说,高瑛便不再阻拦。艾老点着烟,深深吸两口,又赶紧掐灭了。

艾老对高瑛说:“叫阿姨泡茶。”高瑛说:“我去泡。”艾老看了看我:“你是学日语的?上次是你到机场接我的?”我回答是的,您还问我怎么不一起去日本?我说您是去日本参加国际会议,主要用英文,所以领导派了个英文翻译。艾老说:“去日本还是日文方便,交流对象主要是日本人,英文对他们来说也是外语。1982年我去日本,时间太短,而且天天开会,虽然到了东京、大阪、京都,但疲于奔命,就写了三首小诗,一直压在那里没有发表。去年日本诗人江间章子请我去日本,我没有去,年纪大,不爱动了……”

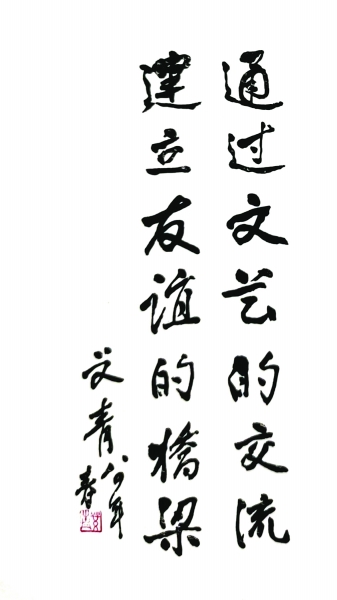

艾老拿出抄好的诗稿,一共三首:《银座》、《美浓吉》、《丸之内旅社的布谷鸟》。我又请艾老为国际笔会大会题词,艾老说:“写什么呢?源远流长、一衣带水、风月同天、世世代代友好?这些词用得太多、太滥,已经没有什么味道了。”我说:“写您自己的话,什么都行。”艾老说:“那我明天早晨写,先想一想。最近我花在题字上的时间不少,我不是书法家,字也不好,但总得写字,今天来人要几个字,明天来人要几行诗,时间就这么过去了……”

没过几天,司机捎来了艾老的题词:“通过文艺的交流,建立友谊的桥梁。”艾老的题词和在京都写的那首《美浓吉》发表在《日本文学》一九八四年第二期“庆祝国际笔会东京大会召开”的专号上,另外两首诗发表在《外国文学》杂志上。艾老在《美浓吉》这首诗中,写下自己坐在美浓吉八楼观看京都夜景时的感受:“天上无月也无星/人间却星光灿烂/一条移动的银河/浮游着发光的鱼群/跳跃的彩色/追踪的彩色/变幻的彩色/闪耀的彩色/不喝酒也醉了/醉在天上/醉在梦里/醉在空中。”

同一期的《日本文学》,卷首是巴金的文章《我的期望》。巴老说:“我过去读过的大都是三十年代翻译过来的作品。这几年来,我国翻译出版的日本文学作品越来越多,还创办了专门介绍、评论日本文学作品的季刊《日本文学》,使我们有更多机会接触日本近、现代文学作品,了解文坛情况,这是件好事。我以为,加强文化交流,首先要多介绍彼此的文学作品。因此,我希望我们尽量多翻译出版和评介日本的各时代、各流派、不同风格的名著。”之后是艾青、丁玲、草明、公木、冯牧、黄秋耘、杜宣、韩素音、林林、杨沫、邓友梅、韶华、任光椿、刘心武等人的诗文。

中方名家荟萃、诗文并茂、异彩纷呈,日方也是名家、名作、名译,这期专号受到中日两国作家的广泛赞扬,成为中国笔会代表团的礼品书。只可惜没过几年,这本在国内外拥有广泛影响的杂志不幸夭折,这期专号也就成了《日本文学》创办历史上最浓墨重彩的一笔。