奥威尔的缅甸与彼得斯的上海

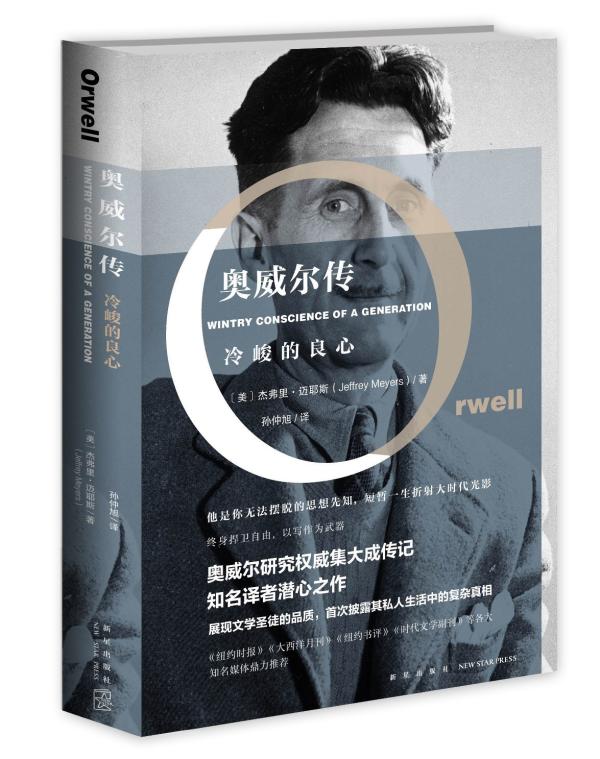

《奥威尔传:冷峻的良心》,[美]杰弗里·迈耶斯著,孙仲旭译,新星出版社2016年5月出版,472页,56.00元

香港“反修例事件”使香港警队站到了风口浪尖,这支曾以“皇家警察”命名的老牌警队的历史也备受关注。一般人并不了解,这支“世界最专业警队”是以伦敦大都市警察局为样板建立的,转头又成为了上海公共租界工部局巡捕房乃至整个上海警察系统的样板,最初的上海巡捕即来自于从香港警察中招募的小队英国人,“巡捕”也不过是对“police”的中式称呼。“殖民地警察”与“租界巡捕”一体两面,乃是“日不落帝国”在海外不可或缺的支柱。

说到“殖民地警察”,不可不提的是乔治·奥威尔,他在缅甸的五年(1922-1927)警察生涯到底与《1984》中令人闻风丧胆的“秘密警察”角色塑造有何关联,一直是研究者关心的问题。这方面的力作当属杰弗里·迈耶斯的《奥威尔传:冷峻的良心》,利用丰富的文献资料还原了奥威尔不为人熟知的“缅甸岁月”。而在同时代的“租界巡捕”中,也有若干人物留下了自己的声音,典型者如E.W.彼得斯和阿尔弗雷德·廷克勒,前者于1929年至1935年担任上海租界巡捕,因被控酒后值勤时将乞丐抛入黄浦江的“毛德彪案”而知名,留下了类似“口述历史”的《英国巡捕眼中的上海滩》;后者则是1919年至1930年间的上海巡捕,作为英国历史学家罗伯特·毕可思研究的主角,在其著作《帝国造就了我:一个英国人在旧上海的往事》中“重生”。将这几位“帝国警察”的历史留声略作比较,当可见出“日不落帝国”在日落之际的光怪陆离。

“普通人”

1921年冬,原名埃里克·布莱尔的奥威尔从著名的伊顿公学毕业,没有选择寻常的上大学或从军、经商之路,而是决定报考缅甸警察。他父亲是两年前才从印度殖民地的公务员岗位上退休回国的,这使得奥威尔“生下来就担负上了殖民主义之罪”。他还有个外婆在缅甸,但“对埃里克有很强吸引力的是制服、金钱、冒险、危险、权威和半军事性警察机关,那让他得以负责帝国的一小块地方”。知情者称,“在当时,缅甸警察是个不错的工作,工资相当高”。他的年薪为四百四十四镑加奖金,比他父亲一年的养老金要高。

同样不同寻常的是,奥威尔还得参加警察考试,他为此准备了半年时间,参加了为期八天的考试,“科目包括拉丁语、希腊语、英语、法语、历史、地理、数学和绘图”。他的拉丁语得分最高,历史和地理得分最低,最终成绩在二十九人中排第七,在三个被派往缅甸的人中排第一(其他人报考的还有印度和孟加拉国)。其后又经过了体检和“勉强通过”的骑马考试,他被任命为缅甸警察见习警官。

应该是殖民地与租界要求不同的缘故,招募上海巡捕不需要考试的环节。作为退役士兵的廷克勒和彼得斯都只经历了“简单”的面试和“严格”的体检。罗伯特·毕可思在《帝国造就了我》中引用了上海工部局伦敦办事处1919年刊登在《人民报》上的招聘巡捕的广告,要求“应征者必须未婚,身体健康,牙齿好。年龄约20-25岁,身高不低于5英尺10英寸(约178厘米),胸部完全扩张约38英寸,能够提供良好的品行推荐书”。待遇则是“初始薪水每月85块银元(约13英镑)……配有慷慨的养老金计划和2英镑的津贴”。

毕可思对当年招募的七十四名上海巡捕进行了研究,发现他们中有劳工、农场工人、矿工、管工助手、银行职员、皇家海军士兵,还有职业士兵,大约四分之一的人来自伦敦,少量来自苏格兰,其余的人多半来自英格兰农村。他们大多来自工人阶级和底层,这种社会阶层的情况也符合当时英国国内的警察状况。毕可思的结论是,上海工部局巡捕房招募的是“普通人”,“这证明了广泛宣传的关于这些人和帝国的浪漫主义想法的虚假”,他们不是上升的中产阶级家庭的年轻儿子,也不是在“更自由的”殖民地世界中寻求刺激。“研究中国历史和殖民地历史的学者长期以来假定上海工部局巡捕房由浪漫的冒险家组成,或者由暴力的黑人和黄种人组成。对殖民主义主观上的敌对或者对它的怀旧的同情,歪曲了对殖民现实的正常事物的理解。”

对这些“普通人”,作为现代职业警察制度诞生地的英国自有一套体系性的训练方法。1919年的廷克勒到达上海后经历了“六个星期的艰苦训练”,包括每天一个小时的上海话,分配到各捕房之后还要用业余时间每天学习一个小时上海话,每月额外获得一天假期作为补偿。培训伴随着考试,鉴于上海复杂的司法环境,《警察知识》是“非常困难的科目”,如“1925年的测试卷有这样的问答题,以下国籍的外国人应当在什么法庭受审?英国人?法国人?德国人?美国人?德国人?日本人?无国籍人?这种问题是这种特殊的工作环境中的核心问题”。1929年的彼得斯参加了三个月的培训,“每天早上六点起来早操,内容包括三英里的长跑和一些瑞典式锻炼。每周有两天可以不跑步,但是别的训练还要照常进行。训练之后我们冲回宿舍,洗澡、吃饭,然后在九点钟准时开始理论培训。我们要上的课程包括警察法、初等数学、地理和常识知识”。他对实战训练颇有微辞,“由于上海的抢劫和绑架非常猖狂,所以上海的巡捕不得不加练一些模拟这些情况发生时如何应对的项目。我相信这些训练项目都是上海的巡捕房独创的,世界其他任何国家的警察都不会需要这些训练”。

培训要求更高的是“殖民地警察”。奥威尔在缅甸曼德勒的警察训练学校足足待了十四个月,为“两年实习期”必须通过的考试做准备,科目有刑法、程序法、省警察法令和规定,以及两门东方语言,其中一门除能说外,还要达到能读能写的较高标准。奥威尔凭借语言天赋轻松过关,还获得了不少奖金,这期间,他居然“从未去过一间警察局”。而在上海,“对大多数人来说语言始终是一个障碍……在指控室里很容易就依赖翻译,依赖洋泾浜英语和下级以及公众交流,掌握基本词汇就可以勉强过活”。

“我们的麻烦在于,我们根本躲不开堕落”

引进、扩编和强化训练警察力量的现实需要来自而且不限于治安问题。上海实行的是复杂的“一城三治”(华界、公共租界、法租界)模式,警察在追缉罪犯时不得不在“边界”处止步,眼睁睁地看着罪犯逍遥法外。上海从二十世纪二十年代初开始犯罪率激增,到了1928年已经被《字林西报》称为“东方的犯罪中心”,“充斥着武装抢劫、绑架、谋杀和毒品交易”,尤以法租界为甚。同时,“政治问题”也是一个焦点。“1919年后,新的公共行动主义和革命民族主义的政治情况彻底改变了上海的景象。”工部局认为,劳工暴动、反日抵制、“布尔什维克思想”的蔓延、俄国难民将要大量涌入的可能性以及中国人政治活动的普遍增加造成了大量不可预知的威胁。“革命、政治运动都被视为城市犯罪的一种形式。”(魏斐德《上海警察》)

在此背景下,招募巡捕包括华捕、印捕甚至日捕、俄捕成了必须。公共租界巡捕人数最多时达五千余人,法租界也达四千余人。但对这些人的素质,领导层并不放心。华捕收入极其微薄,是英捕的十分之一、日捕的七分之一,大量青帮混迹其中包娼庇赌、混水摸鱼。黄金荣从法租界的探长成长为一代“大亨”,即为典型。1929年警务处长巴雷特提醒上海工部局说,“中国巡捕几乎都不能靠薪水生存,尤其是生活在营房外的已婚男人”。印度巡捕被蔑称为“红头阿三”,被指“怯懦、幼稚和野蛮”。彼得斯对白俄巡捕同行的评价则是“他们人数不多,工作能力也很差,但是却比其他人都能惹麻烦”。英国同胞似乎也靠不住,廷克勒的记录表明他“在过去的18个月中,不止一次严重违纪”,最后因被降级而辞职,他在家信中宣称“巡捕房里清白的人不超过6个”;对彼得斯等的一份官方报告称“他们不擅长汉语,喜欢狂喝啤酒,退役士兵类型通常不太可靠,不过在管理下也不太坏”。

在“普通人”之外,毕可思也不忘指出这些人的“边缘人”身份:“可想而知,任何地方的警察都尊贵不到哪里去”,尽管他们一个个身材高大制服整齐威风凛凛,在上海滩街头处处体现着殖民者的种族威权,但在帝国体系中,他们本就出身于底层,即使成为巡警也走不出“大厦的底端”,始终被排除在精英之外,在现实中“知道了自己是边缘人,他们为在上海的外国人而存在”。但转过脸去,这些“帝国的仆人”也很快学会了支撑帝国的种族观念,享受着比华捕高十倍有余的薪水,甚至回家也有仆人侍候,廷克勒的一名同事说“我们很快就适应了,知道在需要东西的时候按铃了”。在缅甸的奥威尔也有仆人,在训练仆人为自己脱衣穿衣的同时,他“把衣服和烟蒂都往地板上丢,让仆役捡”。

警察职业不可避免地要与种种社会悲剧打交道,而这有时会成为难得的写作素材。彼得斯在《英国巡捕眼中的上海滩》中细致描述了他经历过的死刑场景。 “几个看起来阴沉狡诈的中国狱卒打开了监狱的大门。从这些人身上一点看不到人性的存在,让我觉得像是等待扑向猎物的秃鹫,我最不情愿的莫过于和这些人共处一室”,三个死刑犯“似乎已经完全抛弃了对死亡的恐惧,还互相开着玩笑,内容仍然是诅咒把自己抓住的侦探,以及自己早晚会回来找他们报仇之类”,行刑后“一些中国的妇女和孩子冲到刑场上,把一些铜钱浸到死者的鲜血中,甚至有一个女孩拿了好多糕点泡在血里,而她们这么做的原因是据说可以保佑自己的家庭不受恶灵骚扰”。

奥威尔的小说《缅甸岁月》,被董乐山称为“平庸之作”,没有太多描述英国警察的角色,但另外两篇涉及他警察生涯的散文《射象》和《绞刑》,无疑是他的早期文章中令人印象深刻的佳作,后者更被视为他的“第一篇出色作品”。他细致描写了自己亲身经历过的一次绞刑,一个听到上诉被驳回时尿到地上的死囚在前往行刑的路上,下意识地往旁边跨开一步,以避过路上的一个水坑——似乎害怕被处决时着凉。奥威尔写道:“那一刻之前,我未曾意识到那意味着摧毁一个健康、有意识的人。看到那个死囚迈向旁边以避开水坑时,我认识到将一个生命正当盛年时令其中断一事的不可理解及错得可怕之处。” 他在笔记本中甚至更进一步点明这篇文章的内在主题:“当一个杀人犯被绞死时,在此仪式上只有一人未犯杀人罪。”研究者指出,“这是他首次本能地表现出了人道主义,并成了他所有作品的特点”。迈耶斯认为,这是奥威尔唯一一次经历绞刑,尽管如此,他敏感的笔触却能从猎奇的叙述上升到文学和人道的层面,这也是奥威尔之所以成为奥威尔的原因。

“帝国总是一桩虚张声势的事业”

大英帝国是十九世纪全球政治的象征。英国人用了六十来年的时间,通过三次战争,于1886年将缅甸并入了英属印度,实现了完全控制,由英籍军官指挥的一万两千名武装印度兵足以弹压缅甸一千四百万人口。英国人相信他们的工作是把“法律和秩序带到野蛮之地”。然而,正如一位缅甸历史学家所言:“1919年前,英国人和缅甸人是朋友;1930年后,他们只是政治上的对手;但在1919至1930年之间的黑暗时期,他们是不共戴天的敌人,互相鄙视。”奥威尔一开始也未能免俗,在《缅甸岁月》中,他以明显种族主义的口吻称曼德勒是“一个非常令人讨厌的城市——多尘,炎热得难以忍受,据说它有五种以P开头的主要出产,即佛塔、贱民、猪、牧师和妓女”。就其本人而言,他在缅甸没有交到一个本地朋友,甚至在警察同事之间,他还把唯一一个缅甸籍同事的名字用来命名自己小说中的一个大恶棍。尽管奥威尔有“巨细无遗地处理案件时对绝对公平的追求”,但“他当帝国警察当得痛苦,他解释过不惩罚、不打人的理论在(伊顿)公学非常管用,但在缅甸人身上行不通”。最令他心烦意乱的可能是在拒买英国货运动中普遍参与政治运动的僧侣学生们,“他们手持短棍到处走动并击打那些被发现使用英国货的人”,还在街头或足球场讥笑外国人(毕可思也认为,被中国人取笑是在上海的英国人最不能容忍的,这个理由还可以在法庭供述和书面报告中当作能使轻微暴力行为合法化的理由)。当奥威尔正式成为作家之后,他在一篇随笔中写道:“当时我根本不知道大英帝国已日暮途穷,更不知道和即将替代它的那些历史短一些的帝国比起来,它还是要好得多。我只知道自己夹在两种感情中间,一是憎恨我为之服务的帝国,一是对那些尽力让我无法工作的心地阴险的小畜生们感到愤怒。我一方面认为英国对印度的统治是难以动摇的暴政……违背了被征服人民的意愿;另一方面我认为世界上最开心之事,莫过于把刺刀捅进一个和尚的肚子。”

上海的情况显然比缅甸更为复杂,毕竟英国人在缅甸只需要九十名英籍警官,在上海则需要近五百名。1922年,上海公共租界警务处的一名副处长警告称“中国大众‘温顺和服从’的日子已经一去不复返了”。但上海巡捕一贯敢于“在人群拥挤的街道开火”,特别是当这群人不过是中国人的时候。1925年,英国巡捕针对在租界内散发传单的游行学生开枪轰击,酿成十三人死亡的五卅惨案,中国政府外交部指其既未事先鸣枪警告,又“据报告所有伤毙之人,枪弹多从背入,巡捕无一死伤,显系任意轰击,毫无理由”,事后仅对两人免职退休了事。廷克勒便是参与镇压的巡捕之一,意识到了危机的他并未体现出反省意识,反而狂妄地声称“只有战争才能让白人还有可能在中国居住”。在国民党北伐期间,已经调往情报室工作的廷克勒不无先见之明地断言,如果汉口和九江的英租界没有被重新收回,“帝国在几年之后将衰退到十分之一的实力(它已经是一个二流国家了)”。面对新的国民政府雄心勃勃的“大上海”建设计划对租界主权的争夺,公共租界放低了姿态,一面积极协助国民党镇压共产主义运动,一面勉力维持自己对租界的统治,警务处长巴雷特向工部局“实诚”地报告,“上海市公共租界工部局希望有一支庞大警力以供调度支配,其主要目的之一,就是让这一组织更加完善,以尽可能地阻止华人团体夺回租界控制权”。

想夺得租界控制权的并不止于“华人团体”,还有想建立新的殖民体系的日本帝国,对此强敌,大英帝国颇有色厉内荏之嫌。这一点在彼得斯的书中多有体现。1930年加入上海巡捕的他很快就发现,日本巡捕“实际上由他们自己的官员负责监督,虽然我们名义上也管理他们,但是其实我们已经被上级告知要少管闲事”,“事实上任何日本国民或者日本的附属国的国民,与巡捕发生任何冲突,日本领事都要进行调查,而且最后结果一定是他们的国民没错,然后他们就会要求巡捕房道歉,而奇怪的是巡捕房总是会答应道歉,以日本在上海的权利和影响力,他们总能得到他们想要的”。特别是1932年“一·二八事变”之后,“日本人在上海的势力和特权明显升高到了前所未有的地步,他们现在甚至可以做许多别国人不敢做的事,而且完全不用承担任何责任”,“事实证明,现在日本人才是在上海最有特权的人,一次我在值班室执勤的时候,警务处处长亲自过来前来视察,临走还不忘告诉我们在今后的工作中,要对日本人更加有礼”,“直到今天,我们英国人还是上海公共租界里最有影响力的人,而我要说我们巡捕房是维护英国国家声望的重要工具,但是如果英国巡捕都要对日本人唯命是从,甚至对他们的不法行为坐视不管的话,每个自尊自爱的英国人离开上海的时候也就到了”。并不意外,在“孤岛时期”,公共租界巡捕房只能乖乖地将抓获的国民党特工作为“恐怖分子”移交给日本宪兵队,并委任一名日本人作为警务处特别副处长,充当自己的“太上皇”。对前巡捕廷克勒在一场冲突中被日本军人殴打致死的命运,他们也漠然接受。但这些都未改变他们最后被完全剥夺租界权力的命运,工部局巡捕房有一段时间成了没有英国人的巡捕房,然后被日本人交给了汪伪政权的警察局。而在香港,英国人也迅速溃败投降,二战后才卷土重来,又统治了半个世纪。从缩水的大英帝国殖民地返回的警察,不少成了秘密情报组织的成员,后来成为著名间谍小说家的原军情五处职员勒卡雷在自传《鸽子隧道》中评论道,“面对那些拼命想把自己国家抢回来,甚至不惜采取莽撞行动的当地人,他们或许有着丰富的镇压经验。但是,面对他们自己几乎都不怎么理解的祖国,情况就显得有些令人不安了”。与带有文明抱负的罗马帝国相比,大英帝国满足于政治算计和斤斤计较,其在“非殖民地化时期”的“精心撤退制造了人类历史上最悲惨的自相残杀”,包括印巴分治、巴勒斯坦问题、土耳其的问题、中东领土纠纷、南非种族问题、新马问题以及香港问题等等,被强世功称之为“历史上最缺乏道德感的帝国”。

奥威尔于1927年9月离开缅甸,他后来写道:“我之所以辞了那份工作,部分是因为那里的气候已经毁了我的健康,部分是因为我已经有了写书的模糊念头,但主要是因为我无法再为帝国主义服务,当时,在很大程度上我已将其视作一场骗局。”“当一个被统治民族奋起反抗时,你必须镇压,这样做时,你不得已采取的镇压手段让所谓西方文明更为优越的断言不攻自破。为了统治野蛮人,你只能自己也变成一个野蛮人。”研究者称奥威尔的写作是“复原及清除自己内在野蛮人一面的漫长过程”。在更加暴力化的上海,廷克勒和彼得斯都没能和奥威尔一样自觉停止“野蛮化”的进程,被毕可思疑惑着“为什么对这个世界如此恼怒”的廷克勒在上海迎来了自己暴力化的死亡,而彼得斯却冷酷无情地随意制造了他人暴力化的死亡,也因此几乎毁掉了自己。

假设奥威尔当初选择了上海或许是件有趣的事。无疑他将经历更多的枪战和绞刑,更将经历一系列历史性的事件,包括五卅惨案和“四一二”,也可能会成为另一个以描述中国革命而成名的马尔罗,无论如何,他终将明了少年时一直“被教导相信”的帝国主义的特性,认识到英国人所言“没有永远的朋友,也没有永远的敌人,只有永远的利益”的真意。