2019年法国文学:追忆过去与书写现实

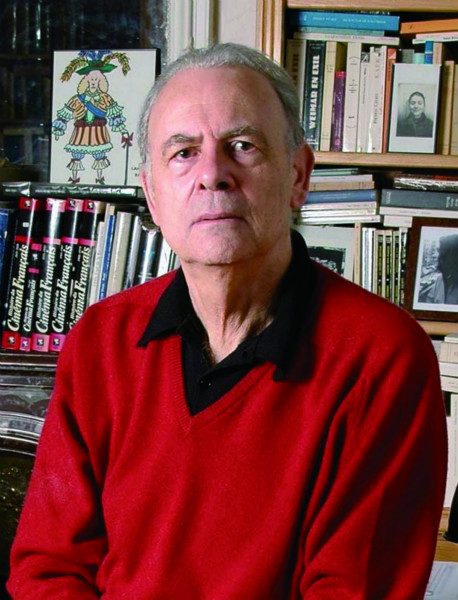

莫迪亚诺

1919年12月11日,马塞尔·普鲁斯特凭借《追忆似水年华》第二卷《在少女们身旁》荣膺龚古尔文学奖。转眼,百年已过。2019年的法国早已没了往昔的繁荣与稳定:黄马甲运动愈演愈烈,巴黎圣母院失火,前总统希拉克逝世,底层民众的抱怨声此起彼伏,街头抗议和罢工运动如火如荼……2019年实在是不平静的一年,法兰西民族经历了重重考验。这些社会问题也或多或少在当年出版的作品中有所体现,越来越多的法国作家在作品中流露出对当前社会暴力的思考,对未来不确定的担忧,以探究当今人类面临的生存困境。

据《读书周刊》(Livres Hebdo)统计,2019年法国文学回归季共有524本小说出版,其中336本为法国原创小说,188本为外国文学译本,而首次发表的处女作占到82本之多。2019年堪称是法国近20年以来规模最小的文学回归季。相较上一年度,出版量下降7.6%,入选文学奖的作品也减少了43本,共计336位作家入围法国文学各类奖项的名单之中。即使是在这样一个“小年”里,依然涌现了不少优秀的文学作品,参与到大大小小的文学奖的激烈竞争中。

追忆逝水年华

2014年摘得诺贝尔文学奖桂冠的法国作家帕特里克·莫迪亚诺(Patrick Modiano)被誉为“当代的普鲁斯特”,他以回忆的艺术唤醒了最难以捉摸的人类命运。然而,在诺奖颁奖演说中,作家表示“现在再也不能用马塞尔·普鲁斯特式的执著和坦率去寻找逝去的时光了”,因为今天的记忆远没有过去那么稳定,我们只能捕捉一些碎片去重构逝去的年华。莫迪亚诺一直以其独特的记忆风格受到读者的喜爱,每一年他都会携一部新作如约而至,2019年自然也不会例外。

作家的第29本小说《隐显墨水》(Encre sympathique)一如既往地延续了之前作品惯用的“寻找”情节,主人公“我”根据零碎的信息开启漫长的寻人之旅,只不过这一次寻找的是一个名叫诺埃尔·勒费弗尔的女人。“我”根据仅有的几个人名、地名、事件试图复原这张“时间拼图”,作为读者的我们同样在书中辨认出了似曾相识的名称:《暗店街》中的于特侦探,《地平线》中的吉拉德·穆拉德或乔治·布拉诺斯和沃格拉斯街道,又或者书中反复提到的城市安纳西曾是《凄凉别墅》的故事发生地。对于莫迪亚诺的忠实读者而言,阅读这本新作的时候不难感觉到熟悉的气息扑面而来。直到书的末尾……这一次,不再像以往一样依旧疑云密布,当叙述口吻从“我”向“她”过渡的时候,迷雾逐渐揭开,真相呼之欲出。所谓“隐显墨水”,意思是一开始看不见墨水所写的字,但经过烘烤或采用其他一些手段之后,字就会显现出来。记忆亦然。

另一位受欢迎的法国作家埃里克-埃马纽埃尔·施密特(Eric-Emmanuel Schmitt)在新作《关于逝去之爱的日记》(Journal d'un amour perdu)中,以日记体的形式讲述了自己在母亲去世后两年内的心路历程,同时回忆了过去岁月里的温情。童年和青年时期,母亲教会了“我”生活的真谛与喜悦、对文学和艺术的热情,还给了“我”无尽的爱,正是这一切使“我”成长为现在这样的人。作家用文字缅怀母亲,将现在的悲伤和过去的幸福相比较,把这段因死亡带来的悲痛经历转换成了人生的一堂必修课。

谈及书写逝去的年华,2019年最大的赢家莫过于让-保罗·杜布瓦(Jean-Paul Dubois),他凭借小说《每个人都不会以同样的方式生活》(Tous les hommes n’habitant pas le monde de la même façon)摘得龚古尔文学奖。主人公保罗·汉森出生于图卢兹,父母分开后,他跟随父亲搬至加拿大生活,成年后在蒙特利尔一家公寓担任门房、杂工等职。突然有一天,一场莫名的争斗、一个莫须有的罪名,保罗被投进监狱,和另一位因谋杀入狱的霍顿共用一间6平方米的牢房,在那里度过了两年时间。在狱中,他开始回忆过去的岁月,特别是最亲密的三个人(物)的离世——父亲、爱人和小狗。

在叙述手法上,作家并没有一开始就交代保罗入狱的原因以及保罗的成长经历,而是在保罗漫长、悲伤又不乏幽默的坦白后,过去的时光逐渐浮现,读者慢慢意识到保罗早已一无所有,真相也渐渐明朗。监狱里发生的故事和往日的回忆交替出现,现在与过去交织缠绕,一点点重塑起保罗的一生。小说以诗意的语言,巧妙地融合了幽默与悲伤,来追忆逝去的幸福,因而有评论家将之称为“遗憾之书”、“绝望之书”或“失去之书”。

仔细阅读我们不难发现,主人公保罗除了和作家分享同样的名字外,在其他方面也有不少共同之处。让-保罗·杜布瓦,1950年出生于法国西南部城市图卢兹,曾在《新观察家》周刊担任记者。1984年发表处女作《混乱感情纲要》(Compte rendu analytique d'un sentiment désordonné),自此走上文学创作的道路,2004年凭借小说《一个法国人的一生》(Une vie française)获得费米娜奖。如今,69岁的他已经出版了20余部作品,其中男女主人公的名字几乎都是保罗和安娜。

据他称,起初自己从事写作主要是为了打发业余时间。他的第一本书花了27天完成,之所以写作如此之快,是为了和鲍里斯·维昂相较量,因为后者的《我唾弃你的坟墓》只用了两周时间完成。更有意思的是,每年杜布瓦只在3月的31天里写作,他规定自己每天写11页,从早上10点到次日凌晨4点,以这样的节奏,每三到四年完成一本小说。杜布瓦认为,在时间有限的情况下,记忆会把联想到的信息筛选储存后进行重组。而后,在接下来什么都不干的几个月里,他可以不断反刍头脑里形成的几个想法,作为日后写作的基础素材。

有的时候,追忆过去的人物常常和其所处的历史背景不可分割,这些被卷进时间洪流中的小人物多数被大历史所遗忘,如果没有人去记录,他们可能就会被历史的潮水无情地吞噬。在这种情况下,书写时代的历史(Histoire)和书写个人的故事(histoire)看似是两条不同的写作路径,实则二者相互交融。2019年就有几部作品回溯到战争时期,通过书写小人物的故事,借此打破沉默、揭开历史真相。

让-卢克·柯亚达连(Jean-Luc Coatalem)的《儿子的份额》(La part du fils)开门见山:维希政府时期,一封控告信就足以毁掉一个人。很久以来,“我”对祖父保尔知之甚少:1943年9月初,他在菲尼斯泰尔的一个村庄被盖世太保逮捕,原因未知。祖父被关进布雷斯特监狱,而后死于集中营。家里人对此缄默不言,不愿谈论这不幸的过去。哪怕只有最后见证者的只言片语,哪怕只有档案里记录的零碎信息,“我”也决意开启调查,重新找寻祖父的痕迹。

为了让祖父“复活”,“我”甚至不惜虚构创造。因而这部作品并非绝对意义上的传记,它带有明显的虚构成分。作家之所以执迷于还原祖父的形象,是因为这场寻找之旅虽然痛苦,却十分必要,一方面是为了给祖父正名,另一方面,也是为了增加后代对自己的身份认同。归根结底,祖辈的痛苦,亦是所有子孙的痛苦。作家杂糅了纪实与虚构,通过写作重溯过去,踏上寻根之路,同时肩负起记忆的责任,疗愈慰藉自身的同时,也让更多人了解到尘封已久的沧桑岁月。

如果说让-卢克·柯亚达连的祖父是一名死于集中营的战争牺牲者,那么另一部入围龚古尔文学奖、雷诺多奖等多个奖项的《国内的犹太人区》(le Ghetto intérieur)则正好相反。虽然故事背景同样是“二战”时期,但是在作品中,祖父维森特·罗森博格在1928年反犹太浪潮下移民到阿根廷生活,而他的母亲和兄弟则留在了波兰。欧洲形势愈演愈恶,此时将母亲接至阿根廷为时已晚,身居欧洲的犹太人遭到严重迫害,母亲死于集中营。长久以来,抛弃母亲和兄弟的阴霾一直笼罩于祖父在阿根廷的新生活之上,这种负罪感一代传至一代。祖父的儿子,也就是作家的父亲,选择了沉默,希望借此冲淡事实。至于祖父的孙子,即作家本人,也一直被这种窒息感所压迫。

该书作者、法国-阿根廷籍作家圣地亚哥·阿米戈雷纳(Santiago H. Amigorena)于1998年发表第一部作品《简洁的童年》( Une enfance laconique),之后的几部其他作品《失音的少年》(Une jeunesse aphone)、《沉默的青年》(Une adolescence taciturne)从书名就可以窥见,作家之所以选择写作,是因为无法言说。直到这一次,作家决定直面沉默的根源。在新书的题词上,他这样写道:“25年前,我开始写作来对抗沉默,这份沉默自我出生起就让我感到窒息。”这也解释了为什么他在新作中选择回到过去,想象当年祖父的心路历程,借此摆脱压在身上的沉重枷锁。

书写现实困境

近些年,法国文学作品逐渐直面当下,聚焦现实问题,出现了为不同阶级、不同性别、不同年龄发声的作品,以表现人类面临的生存困境。它们或反省社会暴力,或思考移民问题,或反映千疮百孔的现实冲突,书写时代之痛成为作家笔下的焦点主题之一。

在卡琳娜·杜伊勒(Karine Tuil)的《人间事》(Choses humaines)中,作家借鉴了曾轰动一时的真实事件。2015年1月,一名女生在参加派对时遭遇斯坦福大学学生兼斯坦福明星游泳运动员布洛克·特纳性侵。然而,法官最终只判了特纳为期6个月的监禁。该裁决恰逢社会对校园性暴力愈加关注之际,加上被告的精英身份,该案随之在全美范围内引起了轩然大波。斯坦福大学法学教授领导抗议运动,要求重新审理此案。

受到这一真实案件的启发,杜伊勒将故事背景搬至法国,创作了这部直逼现实的小说,讲述了一个看似完美的精英家庭,因儿子被指控强奸而处在分崩离析的边缘。这部作品不仅斩获龚古尔中学生奖和同盟文学奖,也使得卡琳娜·杜伊勒成为六大文学奖项中唯一一位获奖的女性作家。在杜伊勒创作的这本“灰色小说”中,不存在“确定性”,她对善与恶并没有一个明确的评价与界定,在她看来,文学作品就如同一张没有答案的问卷。《人间事》被评论家誉为“一个时代的小说”,它如同一个多面体,折射出了诸多社会问题。其一,当前女性所面临的性暴力及性骚扰问题。这里的暴力不止停留在受害的过程中,甚至在后续的司法审判中,为了探求真相,法官一遍又一遍让受害者回忆复述事情经过,一次又一次戳痛受害者心里的伤疤,甚至围绕受害者的过去展开深入调查,这种无尽的暴力(身体暴力、心理暴力、社会暴力、性暴力)无疑是在受害者的伤口上撒盐。其二,司法的公正性,特别是当前媒体效应对司法公正力的影响。在网络飞速发展的今天,轻轻动一动鼠标就可以毁掉一个人的名誉、生活、职业生涯,网络上的舆论是否会对司法审判造成影响?其三,MeToo运动在一定程度上唤起了女性主义的觉醒,那么它是否真的可以改变男女两性之间的关系?女性的平权之路到底还有多远?似乎这些都留待读者去思考。

杜伊勒表示,她希望通过这本书来展现生活的复杂性,展现人类关系的复杂性。作家在结尾这样写道:“我们出生,我们死亡。在生与死之间,运气好一点,我们爱别人,我们被别人爱,但是这都不会持久,或早或晚,我们都会被取代。没有什么好反抗的,这就是人间事不可避免的过程。”或许稍显悲观,但可能作者想要告诉我们:与其活在完美生活的幻影中,不如好好珍惜当下每一个珍贵的短暂瞬间。

为了写作《人间事》,卡琳娜·杜伊勒还旁听了多起关于性暴力的庭审。与她相似的是,法国另一位女性作家艾玛·贝克尔(Emma Becker)于2013年前往德国柏林,化名“贾斯汀”先后深入两家妓院,在那里待了两年半,以近距离了解性工作者的生活日常,在她看来,想要描写一个职业,首先要生活于其中。从居伊·德·莫泊桑的《羊脂球》、埃米尔·左拉的《娜娜》到维珍妮·德斯彭特斯(Verginie Despentes)的《金刚理论》(King Kong théorie),不少法国作家将妓女作为一个文学形象加以书写。艾玛·贝克尔的《房间》(La Maison)以其独特的方式,刻画了几位从事性工作的女性形象,描写了她们一天接待六到七位客人的图景。该书向读者展现了稍显陌生的一类群体人物,探讨了欲望与情感、男女两性的关系,被弗里德里克·贝格伯德视作 “危险又有胆量的主题”,《观点报》也称其“清醒且残酷”。

如果说性暴力和性别不平等是女性面临的生存困境之一,那么奥利维耶·亚当(Olivier Adam)在《一局羽毛球》(Une partie de badminton )中描绘了一位失业的中年男性所经历的职业危机、婚姻危机、家庭危机,乃至生存危机,其写作风格被认为和让-保罗·杜布瓦有异曲同工之妙。

成年男女之外,青少年的成长亦不容忽视。法国国际米兰记者和纪录片制作人索非亚·奥因(Sofia Aouine)的处女作《被遗忘的狂想曲》(Rhapsodie des oubliés) 激起了读者的阅读兴趣。它通过讲述13岁的移民少年阿巴德在巴黎18区的生活,来探讨移民后代的身份认同危机。阿巴德很容易让人联想到弗朗索瓦·特吕弗《四百击》中的安托万,期待着一个美好的未来,但身处贫穷而混乱的城市边缘。在这部作品中,读者可以窥见一丝自传色彩,索非亚·奥因年幼时被父母抛弃,在托儿所长大,很久以后才意识到自己的阿尔及利亚籍身份。同样是移民主题,玛丽·达里厄斯塞克(Marie Darrieussecq)在新作《海的另一面》(La Mer à l’envers)中,虚构了一段女主人公罗斯帮助移民少年约纳斯的故事,以较为克制的手法和口吻描绘了法国人面对移民问题时的尴尬沉默,探讨了法国民众与移民者的关系。

与此形成鲜明对比的无疑是极右派作家米歇尔·维勒贝克(Michel Houellebecq),2019年伊始,他便推出新作《血清素》(Sérotonine),小说用现在时与过去时交叉叙事,回顾了主人公的情感经历,其间穿插了对法国社会农业形势的分析,描述了法国社会涌动的暗流,并以28万多册的销量荣登法国2019年畅销读物榜单第四名。此外,出版有《HHhH——希姆莱的大脑是海德里希》和《语言的第七功能》的洛朗·比奈(Laurent Binet)在新作《文明》(Civilizations)中,更是以其独特丰富的想象力,虚构了如果1492年哥伦布没有发现美洲,欧洲会变成什么模样,整个世界的历史将如何被改变。这部别出心裁的作品一举夺得法兰西学院小说大奖。

社会生活、政治话题之外,让-菲利普·图森(Jean-Philippe Toussaint)在新作《U盘》(La Clé USB)中融合了侦探悬疑和写实主义,谈论起当前经济领域热门的概念“比特币”“区块链”“网络安全”,并且将故事背景设置在中国,同样值得关注。

过去与现实之外的文学张力

除了追忆过去和书写现实,2019年也不乏一些作品另辟蹊径。荣获费米娜文学奖的西尔万·普律多姆(Sylvain Prudhomme)在《道路》(Par les routes)中写道:“世界分成了两类:离开的和留下的。” 主人公萨莎年近40,孑然一身,他离开巴黎前往法国东南部城市V.,寻找一位20多年未见的好友。这位朋友一点儿没变,还是不喜欢一成不变的生活,酷爱搭车前往各地遇见不同的人。在生活的岔路口,二人一个选择出发,一个选择留下。朋友选择的生活到底是一种逃离还是一种冒险?作品带有一丝存在主义色彩,流露出对时间流逝的无奈、人类面对选择时的无所适从,以及对自由的向往。西尔万·普律多姆拥有从非常普通甚至是不太常见的情境中挖掘诗意浪漫的潜力,由于作家不常使用标点符号,阅读这本书的时候,犹如听见莱昂纳德·科恩的歌曲《著名的蓝雨衣》在耳边轻轻吟唱……

自20世纪开始,越来越多的法国作家开始对生态问题表现出兴趣,比如污染、物种消失和核威胁。近几年,法语国家新设了一门学科生态诗学,用来研究文学和自然环境的关系,同时提供新的视角去审视现当代法语文学。2019年有两部广受好评的作品围绕自然展开。一本是荣获2019年勒诺多文学奖的《雪豹》(La panthère des neiges),虽然此前这部作品根本就不在公布的候选名单上。以写旅行类游记见长的法国作家西尔万·泰松(Sylvain Tesson),曾于2010年在贝加尔湖畔居住6个月,其间所写的日记集结成《在西伯利亚森林中》出版,一举售出24万册,并被翻译成多种语言,受到各国读者的喜爱。《雪豹》的故事也很简单,讲述了“我”与摄影师文森特·穆尼尔等人一起前往西藏高原,寻找最后的雪豹的故事。和之前的几部作品一样,作家通过细致地刻画地理环境和人文环境,表达了对当今世界所面临的环境恶化、动物濒危等问题的忧思。

在另一位法国旅行作家帕特里克·德维尔(Patrick Deville)一部介于历史小说、人物传记和旅行游记的新作《亚马逊》(Amazonia)中,父亲带着29岁的儿子,从大西洋的贝伦出发,到达太平洋的安第斯山脉。期间穿插了对欧洲史上出征故事的思考,对历史人物的描绘:蒙田、安德烈·马尔罗、克劳德·列维-斯特劳斯等人。通过描绘亚马逊河之旅,思索了气候变化以及人与自然的关系。事实上,自1997年开始,德维尔有一项伟大的文学计划——“《咒语》”(Abracadabra),旨在书写12本“没有虚构的小说”,描写自西向东,也就是从美洲中部到墨西哥,中间途径非洲和亚洲的世界之旅,穿插着从第二次工业革命,即1860年至今的世界历史。《亚马逊》便是陆续出版的第7本。

畅销作家阿梅丽·诺冬(Amélie Nothomb)更是大胆,直接把耶稣变成小说的主人公。新作《口渴》(Soif)不仅销量名列前茅,还入围了龚古尔文学奖。小说描述了耶稣的最后一段岁月,即耶稣受难记,用第一人称揭示了耶稣在生命最后一刻的心理状态,围绕死亡、爱情、口渴三个关键词,探讨了身体的真正内涵。在诺冬眼中,身体被钉在十字架上是一个可怕的举动,是一场悲剧,是人类发明的一种折磨。 “这是一个错误,是一种怪诞,但它却是历史上最震撼人心的一个故事。我们将其称为基督的受难。”事实上,诺冬选择耶稣作为小说中心人物并非一时兴起,她曾在自传作品《管子的玄思》(Métaphysique des tubes)和《诚惶诚恐》(Stupeur et tremblements)中均提到过耶稣。53岁的作家谈论起这部“生命之书”,宛如谈论自己的孩子,“我想写这个故事已经有50年了”,诺冬表示当她还是孩子的时候,“耶稣是我最好的朋友,是我想象出来的朋友”; 成为少年后,“当我终于明白苦难的意义时,是的,我感觉有必要来谈谈耶稣”。2019年是诺冬第28次出现在法国文学回归季,也是她离龚古尔文学奖最近的一次,遗憾的是又一次失之交臂。但是,诺冬如同一瓶当季既美味又浓烈的葡萄酒,给读者带来了不一样的阅读体验。

2019年5月,诺贝尔文学奖得主让-马里·古斯塔夫·勒·克莱齐奥(Jean-Marie Gustave Le Clézio)出版了《在中国的十五场漫谈:诗意的冒险与文学的交互》(Quinze causeries en Chine: Aventure poétique et échanges littéraires),在这本汇集15场讲座的文集中,勒·克莱齐奥探讨了文学与写作的内涵,思考了在当前纸质书籍面临消失的背景下文学对于文明的必要意义。在访谈中,作家曾表示面对世界同质化的总体趋势,文学就是我们对抗的一个手段,它是我们表达自己声音,同时了解其他声音的方式。纵观2019年法国文学,追忆过去不是一味逃避,书写现实也不是盲目批判,本土之外的他国读者依然可以从中瞥见自己的模样,理解所处的时代。如同冷水中的一点阳光,或许这就是文学带给我们的些许慰藉。