日记中打捞出作家王林与崔嵬的相交过往

1943年1月于温塘。前蹲左一刘燕瑾,后排右四崔嵬

王林、刘燕瑾结婚照

冀中抗战期间。左起:刘燕瑾、孙民、胡汐、崔嵬

崔嵬

王林

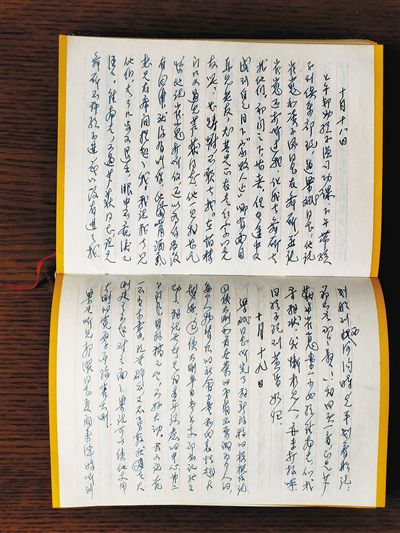

王林日记1959年10月18日

文史学者王端阳近年来致力于整理其父、作家王林的历年日记。

王林早年积极要求抗日,是海鸥剧社的领导和组织者,与同为社员的崔嵬相交相知。后参加“一二九”运动,亲身经历西安事变,1937年任冀中文协主任、火线剧社社长。新中国成立后历任中国作协天津分会副主席、河北省文联副主席等职,著有长篇小说《腹地》《幽僻的陈庄》等。

北京青年报2020年2月4日刊发王端阳先生据其父日记所撰写的回忆文章,缅怀两位杰出的文艺界前辈。

父亲王林和崔嵬相知相交的半个世纪中,有三个历史节点:一是上世纪30年代初在青岛,一是40年代在冀中,再一个是50年代以后在京津两地。

崔嵬的《游击队》虽是“碎凑”却有能吸引群众的优点

1930年8月我父亲王林考入新成立的国立青岛大学外文系,时21岁。次年4月,中共青岛大学党支部成立,父亲任支部书记。1932年春,党支部发动进步同学成立了海鸥剧社,演出了《工厂夜景》《月亮上升》等话剧。当时崔嵬因山东实验剧院停办而失学,住在青岛姑母家,常到青大打篮球,有时也旁听中文课。因听说他是实验剧院的学生,父亲就拉他参加了海鸥剧社。

1937年我父亲来到冀中,组建了火线剧社,并任社长,后离开剧社,到冀中文化界抗战建国联合会任副主任。而崔嵬于1938年到延安,后来到晋察冀边区。虽然分隔两地,但我父亲仍关注着崔嵬的动态。他在1939年9月9日的日记中写道:

晚间演戏,我仔细想来,崔嵬的《游击队》虽然是“碎凑”,有思想的人看来不值一笑,然而却有其能吸引群众的优点。白胡子老头和疯子叫人看来好似临时凑的,然而却能活跃舞台空气,这是崔嵬的舞台技术和聪明。

1942年11月,崔嵬任整编后的火线剧社社长,并于1944年7月带着剧社回到冀中,这样他们又重逢了。有意思的是,我未来的母亲刘燕瑾正在火线剧社,我父亲为了追求我母亲,经常来往于剧社,崔嵬也起了促成的作用。当然,除了“找对象”,他们也进行艺术交流,比如在我父亲1946年8月8日的日记中就有这么一段记载:

对我的感情大概稳定些了。她上次来同意照个合像给家里捎去,昨夜又谈她如何能对付公公婆婆,意思愿意回趟家。只是怕生小孩。

旧历十一的月亮,晴亮的星空,我俩走在公路上,庄稼道上,高粱地、谷子旁边。月亮,美人,田野,清风,说不完的情语,做梦似的对于婚后生活的憧憬!

老崔……昨下午找他,他谈对《白毛女》的排演改写计划,又打算改成梆子。对河间大戏营业与剧务分开做也赞成,提出《歌与剧》也愿早日出版。很有向上的决心。

8月24日,我父亲和母亲举行了婚礼。参加婚礼的除了金城、郭维、梁斌等人,自然少不了崔嵬。大概都是文人吧,“结婚闹房闹得不算太凶”,而且“五里铺有枪声”。

接着于9月18日,为纪念“九一八”火线剧社演出了我父亲写的话剧《死蝎子活毒》。

10月15日在火线剧社举行的冀中文协成立大会上,父亲当选为主任,崔嵬当选为副主任,又走到了一起。

他们之间也有一些笑话,我母亲在12月10日的日记中记下这么一段:

回想起昨天人们的一段谈笑,直到今天还非常让我暗笑。“不知道人们为什么都愿意瞒岁数。”不知是谁这样说了,就引起了一个题材。

“嗯,真笑话,王林早先比我大两岁,可是这会儿又比我小了,哈……”老崔(嵬)一只手拿着帽子,一只手在搔着那已经快秃到脑顶的光亮亮的脑袋。

“你看啊,当着人家大刘(燕瑾)的面,你就这样说,多捅人虚荣心啊!”小胡善意的这样说。

“哎,那有什么呢,就是大,我现在也没意见,现在我们的关系已经肯定了,这种虚荣心是起不了什么作用的。”我趁势这样说,好像也是个反攻。

“哼,你别看人家王林比你大,可看起来比你年青呢!”老李也这样打岔说。

“嗯,比我年青,我才不信呢。你看他那脖子全向前探了。王林我看快呛不了啦!哈哈……”老崔又这样打趣。

“哎!王林就是个受苦人啊,一下子就让你给拿着了!”老李在做着鬼脸。

“那哈个,情人眼里出西施啊!”我又笑着说,别人也全笑了。

“哼,你别看我外形老,我心里可年轻呢!我精神还满负有青春的朝气!”老崔得意的挺直了胸。

“崔社长是不老,人老心不老啊!”不知是谁说了这么一句,全屋都笑了。

“嗯,以后到外边去拍电影,我还准备演银幕的小生呢!哈……”一边大笑着,一边顺手向上一抱肚子,就向门口走了。

“崔社长演小生,我看你演小生他爹吧!”于是屋里就又是一片哗笑。

谈笑算结束了,这是多么有趣呢!(选自《火线剧社女兵日记》人民文学出版社2015年出版)

从这段对话,就可以看出剧社内的气氛。可惜的是,这种和谐的关系被一件事打破了,这就是“崔嵬被打”事件。话还得从头说起。

剧社和谐的关系被一件事打破,那就是“崔嵬被打”事件

1946年8月,火线剧社在一次演出前,冀中区党委书记林铁的警卫员在舞台上来回走动,非但不听剧社工作人员劝阻,还态度蛮横,引发双方冲突。演员赵森林一时冲动骂道:“打他个狗腿子!”导致双方动手。当时崔嵬在场,觉得他们太不像话,没有及时制止,反而说道:“有什么了不起,狗仗人势!”林铁那天没来,而他的夫人弓桐轩就坐在台下,觉得扫了面子,要求处理。数天后,崔嵬到村边地里拉“野屎”,被林铁的警卫员发现打了一顿。

我父亲8月8日的日记中,还有这么一段:

老崔在三天给他提意见后,确有转机,确有向上的决心。昨下午找他……很有向上的决心。但是夜间到城里帮助化妆,到厕所中去被首长警卫员们用皮带报复了十几下。上次起冲突,不论态度如何不好,基本上是为工作,是一时冲动。这事,是在十几天之前就有酝酿,是有计划的,是完全为报私忿的!上一次老亢还说打了也没有法,这次也着了急,要派李湘洲去慰劳。《前线报》曹也慨愤说我若是崔嵬我就不干了,回张家口。

这里提的首长指的是林铁,老亢既王亢之,冀中区党委副书记。

这件事引起剧社广大演员的不满,甚至想要罢演,再一次和林铁的警卫人员发生冲突,从此结下“梁子”。区党委要处分崔嵬,还要开除党籍,甚至还关过一段时间。副社长傅铎偷偷去看过他,还带着人去请愿。戏剧队长郭维正准备奉调到群众剧社当社长,还没走,他向区党委反映,崔嵬可是个“名人”,在社会上影响很大,处理他要慎重。但最后还是给了崔嵬一个警告处分。

以上的述说,是数十年后火线剧社的老人陆续跟我讲的,他们包括郭维、王德厚、傅铎、宋珍以及我的父母。

当然,区党委处分崔嵬有其表面的原因,据说是生活特殊化,比如养了一只大狼狗,还有一匹马,像他这个级别是不应该配备马匹的。这也是在那些“老火线”中传说的。我想,既然是冀中区党委的正式决议,一定会有档案,但我们无法看到,我只能从我父母的日记中找到一些实录。

之后的结果是可以想到的,崔嵬离开了火线剧社,离开了冀中,又回到华北大学文艺学院任创作研究室主任。火线的人都说,崔嵬是被排挤走的,这对冀中来说,无疑是一个巨大的损失。以后崔嵬的经历也证明了这点。

再来看看我父亲的反应,他在1947年2月12日的日记中写道:

旧历的一月十六,我们又起了一个五更,吃完了饺子即套车起程了,当天赶到秀珍家。因为要看联大文工团演出,所以又住了三天,到二十日才到达火线剧社。人们一见即乱寒暄,说什么的全有,真是革命队伍的家呀,它向我倾吐着非常真挚的热情,使我感动。

到家听说崔社长调工作,当时使我非常惊奇,因为在艺术领导上的确是我们后一辈的损失,可是提起他的人事关系与经济享受,则又使我对他毫无留恋。我相信他走了以后,下级干部会发挥更大力量,工作不见得搞不好,所以也就没什么。

他先是非常惊奇,看来事先完全没有料到,同时也预感到了这种损失,作为一个党员,又不能不相信区党委的决议。但作为一个老朋友,他还是忍着病痛,走了很多路,只为请老崔吃一顿饭。他在2月18日的日记中是这样描述的:

昨天看电影《楚霸王》,这是九年来第一次看到的影片。当然哪一方面也不如过去。今天请崔社长吃饭,所以两天来倒走了不少的路,现在的确感到走路困难了,并有时肚内还痛,谁知道有毛病没有呢?

这件事到此似乎结束了,以后也很少有人再提。其实在人们的心里,对这件事还是耿耿于怀。1953年1月2日我父亲“夜访孙犁同志。他说来时地委正开紧急会议:扩兵。梁双璧同志传达工作在定县遇见孙犁说:过去冀中对文艺工作照顾不够,比如对崔嵬。孙说:崔既然不对,但对付他的办法也不见得对!很中肯。”梁双璧当时也是冀中区的领导,此时任地委书记。

两人处境的变化 让父亲对崔嵬避之唯恐不及

后来崔嵬随解放大军南下,进了武汉。再后来他拍了电影《宋景诗》《老兵新传》《红旗谱》,还导演了《青春之歌》,一下子成了“著名”人士。而我父亲的《腹地》成了新中国成立后被批判的第一部长篇小说,1959年还戴上了“右倾”的帽子,两人的处境可想而知。1959年10月18日崔嵬到天津,到处打听王林。我父亲听说后唯恐避之不及,他的日记真实地记录了当时的窘态:

……下午带孩子到俱乐部玩,遇梁斌同志,他说崔嵬和凌子风同志在舞厅,并说崔嵬还打听过我,让我去舞厅去找他们。初闻之下,甚喜。但在途中又感到自己目下“家败人亡”,哪有面目再见老友,尤其是正在走红字的老友呢!甚踌躇,不愿去找。在旧楼门口又遇见鲁荻同志。他一见我甚吃惊地说崔嵬打听你,还以为你尚没有回津,就没有叫你。他满嘴酒气,想是在席间提起了我。我说我去见他们,去了几步又退出,眼中不觉泪已汪汪。往南走,又遇鲁荻同志,说是舞厅不许孩子进,所以没有进去找。划船到西河沟时,克平划着船说:“那不是那个叔叔!”我回头一看,正是鲁荻与崔嵬带一小女孩往南走,似找寻我状。我惭于见人,亦未打招呼。……

但他没能逃脱。10月20日我父亲在日记中写道:“午电影厂请崔嵬同志吃饭,约我陪客。晚上崔看曲艺,我也陪了。他在青年中可红了,电影院的观众们一围就围住他,跟着他不散。”至于谈了什么,没有留下文字记载,我估计不会有什么深谈,毕竟两人的处境和心态各不相同,而且崔嵬始终被“粉丝”围着不散,也没给他们留下“私谈”的空间。

“文革”开始后,他们受到各自单位的冲击,批斗、关押,已不可能再见,倒是有北影厂的人找我父亲调查崔嵬的历史情况,前后有十几次之多,当时的词叫“外调”。我父亲是受管制的“反动学术权威”,一切行动都要经过文联一个叫“红旗”的造反派组织同意,包括外调。外调之后还要向“红旗”报告。目前保存着4份这样的材料,现摘录几段:

去年三月间,有个中年人来调查崔嵬的材料。这是文化大革命以来第一个来调查崔嵬者,我估计他是北影的,他本人没有说,文联革命组织介绍接谈时也没有交代。此人约有五十岁上下,口音南腔北调,瘦型,但不是消瘦。表情沉着、老练、世故,对文艺界的历史情况很熟悉,提问题提的也很具体细微。第一次来他主要调查崔嵬的历史情况,也曾问过崔嵬是否跟××同志同学。我如实回答了。第一次他的态度还是调查材料者应有的态度。第二次来,在第一次来的一个多月以后,另外带着两个青年。

第一次来时我向他详细说和写了一九三一年到一九三三年青岛大学(一九三二年秋改名为山东大学)海鸥剧社的情况,并且着重说明了这个海鸥剧社是中共青大党支部直接领导的,在历史上起过革命作用。还曾介绍了过去的文字资料做参考。但是第二次他来时,第一句话就说:“海鸥剧社是国民党搞的,你为什么不说?”斥责我“欺骗”了他。我乍听之下大吃一惊,列举了很多事实和证明,说明海鸥剧社是中共青大支部的赤色群众组织。但是他又不知从何处搜集了一些莫名其妙的材料,要证明海鸥剧社是国民党搞的。其中最令人莫名其妙的证明是:“你们海鸥剧社的演员有跟国民党有关系的!”我说当时是国民党在全国专政的时代,是国民党开办的大学,校长、教授、职员、学生,甚至工务人员,上上下下都有国民党的党员。是否我们海鸥剧社中的演员有跟某一国民党教职员是师生关系(他心中是有所指的),就可以断定这个一贯起革命作用的海鸥剧社就是国民党搞的呢?

他见我列举的证据有说服力,态度也极严肃,也就向那两个青年递眼色。两个青年装没有看见,不言语(这两个青年一句话也没有说)。这个中年人用诈唬材料不得逞之后,就转移了目标,询问其它问题,最后也没有叫我写材料就走了。这个中年人的第二次来调查材料,我认为不太好,因此给我印象最深。(1968年3月28日)

其实这些人调查崔嵬的真实目的是调查江青的历史情况。我父亲察觉到这一点,没有提供任何有关江青的材料。事后证明这不仅保护了自己,也保护了崔嵬。

崔嵬去世,父亲热泪奔涌

到了“文革”中期,他们先后从干校出来,虽还没有“解放”,但行动自由多了,这时他们互相看望的机会也就多了起来。

1970年5月,我从黑龙江生产建设兵团回来,准备参军去昆明。临行前父亲说,崔嵬叔叔从干校回来了,你应该去看看。这样,父亲带我去了崔嵬家。没想到这竟是我最后一次见到崔嵬叔叔。我父亲的日记是这样记述的:

到崔嵬同志处,他们过大星期,公休两日。他还是那股子劲头,老火线的石茵、吴丽两同志也来看他。

临别前我建议他要好好考虑怎样在电影上搞出新的水平来,搞出个能代表文化大革命的成果的,完全创新(创社会主义之新)能够代表毛泽东思想的电影来。党的五十周年还有十三个月,我们对党要有一定的表示。这样也对得起首长对我们的关怀和期望。(1970年5月17日)

我在日记中则写道:

上午九时全家都到崔嵬家。老崔看上去很壮,头发脱了很多,他干脆理了个光头,几个月的劳动,头、脸晒得发红,个子又很高,身体很壮,看上去就同“朱老忠”一样,只是戴了个眼镜。他现尚未解放,他谈了运动中的一些事,他说那时对运动是不大理解,和群众顶撞得厉害,他们有些真是无理取闹。之后,又一起回忆起冀中时的情况。这是老战友多年未见、现见面最喜欢谈的话题,一谈起来,真是得意忘形,谈笑风生。我也特别爱听。(1970年5月17日)

我父亲还把新写的剧本《草原风暴》拿给他看,征求意见:

听了崔嵬、胡苏两老同志对《草原风暴》初稿的意见,最大问题是明显了。改,既没有生活基础可供改,又在思想上还没有完全通。……理由无非是生活是这样,艺术不能这样。这就使我无法理解无产阶级的生活历史与艺术的典型的关系了!

我在思想上虽然还不能立刻通,但也没有勇气坚持己见。只好把它塞进抽屉里,沉淀多年,等我的思想有了新的开窍再说了。(1972年10月31日)

下面几篇日记,记述了我父亲在崔嵬去世前后几天的经历和心情。

下午到北京医院看崔嵬同志,内科主任张说是肝癌,而且是急性的。

听到这消息,心里像掉一块肉似的难过!

汪洋等同志也去看老崔,他上午刚参加了宣传口欢迎胡耀邦同志上任的会,胡在会上对今后宣传工作做了概述,其中谈到“双百”方针,他说要贯彻。(1978年12月31日)

大刘方才给何延同志通话,才知道崔嵬同志昨日上午十一时与世长辞!

我和大刘在上月三十一日下午看他时,他还“老骥伏枥,志在千里”。那时他瞪着两大眼睛还能认出我们。

哎,永别了!永别了!(1979年2月8日)

《忆崔嵬同志二三事》誊清寄给《光明日报》文艺组。重读发稿时,不觉热泪涌下。

在《忆崔嵬同志二三事》中是这样记述的:“在他与世长辞的前七天,我到医院里看他,他已经在半昏迷状态中,仍然约我合作反映冀中军民粉碎日寇五一大扫荡的电影。我回到住处,流着眼泪在日记里写下这一行字:老崔真是老骥伏枥,志在千里呀!”(1979年2月16日)

1979年2月20日下午,崔嵬追悼会在八宝山革命公墓举行。很多火线剧社的老战友来参加,我父亲代表原火线剧社社员敬献挽联:深深悼念无产阶级艺术家、原冀中军区政治部火线剧社社长崔嵬同志:

敌后继现延河志,北岳驰骋跃平原。

呕心沥血创新艺,立马火线白洋淀。

战歌响彻青纱帐,率队飞旋燕赵间。

挥泪痛悼老社长,映红崔嵬太行山。