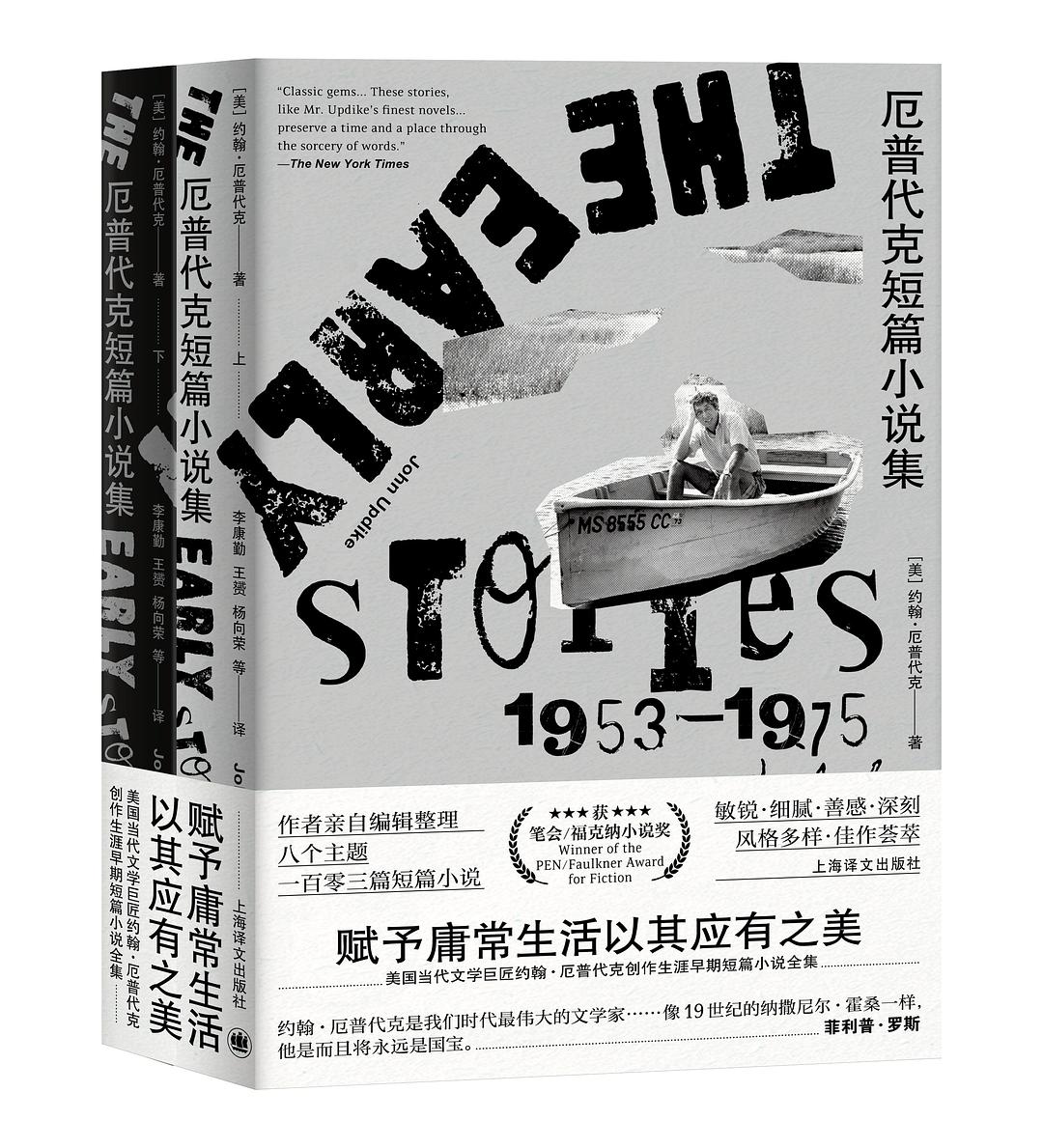

《厄普代克短篇小说集》:“赋予庸常生活以其应有之美”

厄普代克短篇小说集

这是一本短篇小说合集。如果要出选集,恐怕等作者不再活着来杯葛此事的时候,想必最好还是留给别人去做。任何小说,从最初的匆匆涂鸦进入到印刷品的安全港湾,在作家本人看来,都具有某种勇气,以我的本性,甚至在四十年后,对这些小说不是将其扔弃,而是不断打磨和重新装裱。不过,我还是去掉了两篇,包括《求情》和《妓女》,这两篇已经收在《海湾梦》(一九九六)中重印,另外还有两篇,《我的一个同辈人》和《上帝,说吧》,全都是第一人称回忆,依据大学时代的回忆所写,它们在时事话题插科打诨的边缘不安全地颤抖着,感觉已经过时。

不情愿地删掉这几篇后留下的一百零三篇,均写于一九五三年到一九七五年之间。最早的一篇《最后的王牌》是位已然结婚的哈佛大四学生于一九五三年岁末提交给阿尔伯特·格拉德 创意写作班的习作。格拉德是典型的烟不离手的法国范儿知识分子,但他却忠实地参加了深红队 的主场篮球赛,他说喜欢这篇小说——还声称吓着他了,这是一句现成的恭维话——同时建议我寄给《纽约客》杂志,后来被拒。但是,次年,大学毕业后的第一个夏天,《费城朋友》和几首诗被该杂志接受后,我又把《最后的王牌》向《纽约客》投了一次,这回却留下了。将开始粗糙的对话做了修改后,这篇小说于一九五五年四月发表,放在杂志靠后的位置;这是当时阅读大众对小说的胃口,即“漫谈”(一个奇怪的行话,把虚构和幽默混为一谈)往往出现在“书的末尾”和靠前位置。回忆我自己那段文学生涯曙光乍起、令人陶醉的时光,这篇小说还能跟J. D. 塞林格扯上关系,记得他突然出现在阿尔贡金酒店的大堂,完全是一个光芒四射、英俊高大的人物,还没有开始去过闹得沸沸扬扬的隐居生活;在我们被带进去跟各自的编辑威廉·肖恩和凯瑟琳·怀特吃午餐之前,他握了握我的手。他说,或者事后什么人提到他说,他注意到《最后的王牌》了,很喜欢。他本人的小说,我曾在另一个写作班(肯尼思·凯普顿教授)上读到过,对我启发良多,包括富有三四十年代特色的形式、简洁和硬气,如何可以容纳更为广泛的战后美国现实感;《费城朋友》结尾出现的那瓶葡萄酒就借鉴了《就在跟爱斯基摩人开战之前》 结尾时在垃圾筐底发现的感恩节小鸡的情节。但是,我主要的借鉴之债还是得之于海明威,这点可能貌似不太明显;正是他向我们所有的人展示了纯粹的对话可以传达出那么多的紧张和复杂性,以及在最简单的名词和谓语中可以潜藏多大的诗意。其他让我开眼的作家还有弗朗茨·卡夫卡,约翰·奥哈拉,玛丽·麦卡锡,约翰·契弗,唐纳德·巴塞尔姆,弗拉迪米尔·纳博科夫,詹姆斯·乔伊斯,詹姆斯·瑟伯以及安东·契诃夫。

一九七五年似乎是个适合断代的年份;这是我人生中唯一全年独自生活的一年。我跟一个喜欢打赤脚、持一位论信仰、拉德克里夫学院 毕业、拥有浅黑色皮肤的女子存续了二十二年的婚姻,走向结束,然而,所有这些小说其来有自,均与这场婚姻有关。也许,即便没有我第一任妻子的信仰、宽容、敏感和良好的判断力,我的文学事业可能也会取得成功,但很难想象会如何取得。我们从一九五七年开始住在伊普斯维奇 ,那是一个异质杂处、非常偏远、位于波士顿北边的大镇,支撑一个到一九六○年时已经有四个六岁以下孩子的家庭,我的主要谋生手段就是向《纽约客》出售短篇小说。那些年,我满怀得意,自以为我邮寄快件的这个地方,如果没有了我将无人知晓。这个古老的清教徒小镇极富特色,口述历史多姿多彩。虽然我的创造力跟精神状态经历过诸多低潮消沉,但是当地的生活以及跟渐渐长大的孩子相处的刺激,加上他们明澈的眼睛对新鲜事物的捕捉,可以说永远不会让我无病呻吟。作为一个曾经的小镇男孩,我渴望拥有小镇空间。纽约,在我居住的二十个月里,感觉充满了别的作家和文化纠葛,代理人和自作聪明者的文字游戏四处泛滥。在我看来,真正的美国似乎“在远方”,现在同质化得很厉害,而且都电气化,对地方特色构成很大的威胁,而人们过去常常到纽约来逃避那种地方性。远方才是我钟情之地,希望沉浸在这种寻常中,对这种寻常的精心阐释终将证明会很不寻常。这些观念促成了我人生中至关重要的逃离,从曼哈顿——那个所谓的银镇,正如我的一个年轻主人公所想象的那样——逃离,而我曾经一直希望生活在那里。伊普斯维奇还有很多现实的吸引力:我的车可以免费停放,我的孩子们可以接受免费教育,有个海滩可以晒黑我的皮肤,有个教堂可以做礼拜而不会觉得太过陌生。

我带着宾夕法尼亚所受的熏陶来到新英格兰地区写自己的那套东西。这些早期小说的第一部分《奥林格故事》Vintage出版社于一九六四年出版过平装本。这本书早已绝版,而个别指定此书为阅读材料的教授还经常抱怨。这十一篇小说也许构成了一个青涩又单薄的整体——那位不太友善的评论家理查德·洛克曾提及它们所洋溢的“温室氛围”——但是收集整理我早期的小说(半数已绝版)的念头对我来说诱惑力还远不及看到《奥林格故事》整体回归。这些小说的编排曾经以主人公的年龄为序,现在略有变化:《高飞》和《庇护感》描写的都是高中高年级学生,但是重新考虑感觉《高飞》的主人公似乎年龄更大些,成长过程更长远些。所有这些小说都取自同样的自传之井——那个唯一的小孩,那个小镇,那个祖父母的家,青少年时代搬到一个农场——但并没有打算要保持某种整体的连贯性。正如我在原来那篇导言里写的:我是故意要在这些小说里保持种种非连贯性的。每篇都从新的起点开始。这里有条格兰德大道,那里出现条奥顿路。《鸽羽》中那个外祖父死了,《高飞》中死去的又是外祖母。事实上,我母亲的父母直到我成年都还在世。事实上,我十三岁的时候,我们家搬到距离小镇十一英里的地方;在《费城朋友》中,那个距离只有一英里,在《最好的时光》中那个距离又变成四英里。这种奇怪的距离,这种与我自己生活过的环境不见得完全脱离的迁移,是我所知道的自己生活中至关重要的超离……主人公最终总是从几百英里之外的地方重返故地。在这杯自我阐释的葡萄美酒的迷醉下,我继续写道:在做这样的编排时,我吃惊地意识到,那个跟H. G. 威尔斯的作品较劲、杀死鸽子的男孩要比告诉瑟玛·路茨她不该拔眉毛的那位要年轻。但是我们变老的过程却参差不齐,在社会上要比在自己脑壳里慢好多。这十一个兄弟中有些还是双胞胎。约翰·诺德霍姆和大卫·科恩轮流做了演员后,再次以叙述者的身份出现。有视力麻烦的克莱德·贝恩在我看来好像是本后来的折射,而本就是那个逃离嘉年华的孩子,“点缀着淡淡色彩的透明小球,迷惑着他的眼睫毛”。接下来有两个部分的标题《闯世界》、《塔巴克斯往事》沿用了由我编选并于一九八七年出版的一本企鹅选集《四十故事》里的标题。不过,它们的内容已经做了变动和扩充,剩余五部分的标题都是新想的,试图对如此庞大的篇目赋予某种得体的顺序——就像我在自己的五本非虚构文集里处理的那样。当作者兼编辑对自己的短篇前后腾挪时,他会开始看到各种优美又意味深长的变迁过程以及伏在表面之下的潜流:每组里面好像都有条潺潺流动的溪流,好像它自身就是一个短篇,这个短篇反过来又成为一部规模更大的作品,即鲜活生活的组成部分,而那种鲜活生活则由从经验中削取的片段再现出来,然后又通过想象力转化成客观的艺术作品。但是,读者没有路径可进入作家个人记忆的内核,而且他可以根据自己选择的任何顺序自由阅读小说。每部分的设计都想自成体系,尽管也许有关琼和理查德·梅普尔的故事在这里散见于各处,但曾全部收在福西特出的一个平装本中,名叫《遥不可及》(一九七九年出版,根据一个电视剧本取的书名),同时又收在企鹅版的单行本中,书名为(由我取)《你的情人刚来电》,已经从结集中赚取了利润。我的另外一个系列主人公,作家亨利·贝奇,在他首次出现时就被生动刻画了,那时我不知道他会在一个持续很长时间的传奇中担任主角,现在已经被收在《亨利·贝奇全集》(人人文库版)中了。

索引中标题注明的时间是小说的写作而非发表时间。我给《四十故事》所作的导言写道:“社会背景在变化;或许了解《山里人》写于一九六九年,《来自城市的礼物》写于一九五七年还是很有用的。”另外,写《埃塞俄比亚》的时候海尔·塞拉西 还掌握权力,写《交易》的时候“交互作用分析”是当时最红的心理学时尚。二○○二年,重读所有这些小说,我对《最好的时光》中对伊拉克寄托的和平希望感到惊讶,对五六十年代美元结算的物价低得有些荒谬感到奇妙,对现在受到质疑的“黑人(Negro)”这个词再度出现在眼前颇感不适,但我没有把它改成“黑人(black)”;小说有权保留它那个时代的语言。词语的正确性在这个时代显得格外变化无常,“black”这个原本不准确的词,有朝一日可能又会遭到质疑,“Negro”至少还是个人类学名词,不像“有色”这个短语,这个词提醒我想起童年时经常听到从中年妇女口中说的“黑子”,可谓礼貌的词语歧视中的极致。至于“相公(fairies)”《凝视》中曾用过两次,用来指同性恋男子,我怀疑它是否冒犯了那些特指的人士,但是这个词经常被男女异性恋者使用,带点轻蔑的色彩。手握铅笔,经过几分钟痛苦的思索,我还是一仍其旧,权且当做笔下心直口快、心烦意乱、几欲抓狂的男性主人公思想本性的自然流露。毕竟,《纽约客》那些认真挑剔的编辑也轻松地将它放行了,最终出现在一九六五年四月三日发行的杂志上。总体上,我重读这些小说时没有专找麻烦,但只要有能帮助那位更年轻的自我的机会向我扑来,我就抓住这个机会,这里删个形容词,那里加个有助澄清的短语。少改动无异于强行放弃艺术的良知和精益求精的习惯。行文总有提高的空间,不要从某种詹姆斯式的全面修订最后又沦为一种傲慢自负的姿态。

我在《纽约客》的第一个编辑是凯瑟琳·怀特,就在三十多年前,她为了让这份襁褓中的杂志变得有模有样付出了很大努力。在接受了我的四个短篇又退回大量投稿后,她和丈夫到牛津来看望年轻的厄普代克夫妇和他们的小女儿,并且给了我一个在该杂志工作的机会。在那年或者第二年,当时我们已经同在一个地方工作——她放弃更高的小说编辑的位置,追随E. B. 怀特 去缅因州之前——我记得她跟我并排坐在她的办公桌边仔细校对的方法,让我头晕目眩,又百般顺从,还记得她问我知不知道为什么我写的东西,比如放在我们面前的那篇小说,写得不是很好的时候,她曾经皱起鼻头。她在哈罗德·罗斯 别的清一色男编辑员工中一路奋进,而且可能还有些粗暴,尽管没人错会她那颗热忱的心和对杂志未来前景的高度期许。我的下一个编辑,直到一九七六年为止,则从不粗暴;威廉·麦克斯韦尔 把一种耐心圆融的谦谦君子之风带进自己的编辑工作中,他教给人们的人生经验跟写作教训一样多。我的小说编辑此后就是凯瑟琳·怀特的儿子罗杰·安吉尔,他到了八十多岁依然持续不减的生命活力和敏锐,给进入七十岁的我的未来以希望。所有这三位,更不要说那些默默无闻的文字编辑、事实核对员,都对这些小说的改进润色做出了很多贡献,偶尔还会有神来之笔般的重大修改,尽管我总体上持这样的理论: 如果一个短篇从一开始就行文不畅,那么它会始终不畅。尽管不止一次地被断言,从一九五三年到一九七五年间,《纽约客》杂志在小说方面倡导的是一种灰色的千篇一律,却允许我有更多的实验,从篇幅较长的散文色彩很重的混合体,即穿戴严实的“奥林格故事”,到危险大胆、有伤风化的《说给妻子的爱语》、《救生员》那样的独白,各种风格都有。编辑们出版那么多小说,他们既会放行冲动、简短之作,同样也会发表重大成果,而且,随着威廉·肖恩 开始进入漫长的统治期,他表现出一种虚张声势的先锋派气质,喜欢巴塞尔姆和博尔赫斯,甚至会惊醒他马厩里最沉稳的家伙,去尝试各种新的可能性。

有些更为激进的小说对我来说显得格外珍贵,但是在《博物馆与女人》中读者不会在这里看到海洋生活,侏罗纪系生活,套马技术或者令书页生色的俾路支兽 的图解;经过一段未来漫画家跟图形要素长时间的调情后,我决定不能再把图画跟文字混搭了。文字还是留给它自己的工具来处理,去享受一种自由漂泊、脱离具体背景或者格式或者图画束缚的生活。只有个别希腊字母和一节孤寂的乐谱(见《儿子》)对手边这部著作的键盘工们的辛勤劳作摆出挑战的姿态。

反映在这些小说中的技术让人们听到一个时代的回响,那时自动化传输还是一种自动推进的新奇玩意,室外厕所依然是农村地区的特色标志,技术还停顿在个人电脑和无所不在的手机远未出现的年代。我那代人,曾被称为安静的一代,在白人主体中属于很可观的少数派,是很幸运的一代——“当斗士太年轻,做造反派又太老”,就像在《汝未祝福则焉能弃也》里说的那样。出生在大萧条年代的早期,整个国家出生率处于最低峰,我们,包括大量独生子,每分钱都斤斤计较的父母还让我们上钢琴班,给我们一种围裹起来的庇护感。在那个艰难时代,我们养成了工作的习惯,在工作可以获得报酬的时候进入成年时代;我们年轻时体验过二战时期的那种爱国的凝聚力,却不用去参战。我们压抑得太厉害,凭借古老的性道德的放松就可以获得愉悦,不用遭受太多更年轻一代饮食过度、行为失范以及性病之苦。我们单纯,满怀希望,足以投入到具有很强理想主义色彩的职业以及早婚中,同时又现实得足以用美国人的一个耸肩动作,调整适应各种陈规旧俗的低落退潮。但是,尽管没有很多曾经困扰我们父母的物质匮乏和宗教恐怖事件,而且还沉溺在世界资源分配不均的享受中,我们继续被弗洛伊德所说的“正常的人类痛苦”所折磨。

但幸福何曾充当过小说的主题?对幸福的追求仅仅是——一种追求而已。死神和它的助手从每笔交易中都要抽税。已经拥有的东西会被贪求的东西贬值。不满,冲突,毁灭,忧伤,恐惧——这些才是值得关注、无法回避的主题。但是我们的心灵仍然渴望幸福,作为一个基本标准,用华兹华斯的话说,它是“我们所有时代的喷泉灯”。重读旧作的过程中,我并没有觉得这些小说缺乏欢愉,尽管它是在刹那间而不是花了很长时间才到来,而且还发现,这些人物身陷人类困境——那些局限和死亡的困境——时也不曾失去温情和善良。艺术总希望以关注、和谐以及富有启发性的关联这些手段跨越必死的命运,同时享受,也许可以这样说,最好是一场相对缓慢的死亡:纸张发黄,语言变得老派,具有天启性的人类新闻变成大众化的社会智慧。在这次反思的努力中,我不禁想到所有那些《纽约客》,犹如一条漫不经心、宏大宽广的印刷品的密西西比河,在众多他人的贡献中也有我的一份子;它们曾为一批读者、一段特定群体的经历服务,现已进入历史——包括所有那些桦木色的康涅狄格州的邮箱,它们曾一个星期又一个星期,收到威廉·肖恩关于娱乐和教化的理念。如果威廉·肖恩不喜欢我的作品会怎么样?那些最初寄来的支票,顶多只有几百元,累积起来后,支付了我购买第一辆车的费用。没有《纽约客》我恐怕就不得不徒步行走。毫无疑问我会以某种方式生存下去,但不会有这些小说的体量。

这些小说是我在伊普斯维奇租来的一个单间办公室里,在一台手工打字机上写的,最初始于六十年代早期。那个办公室夹在一个律师和美容院老板的工作室之间,高居于一个温馨舒适的街角饭店的楼上。大约正午时分,食物的味道透过地板开始飘上来,但我需要再克制上一个钟头,然后摇摇晃晃地走下楼,被香烟熏得迷迷瞪瞪,去要一份三明治。戒了香烟后,我又开始吸五元的小雪茄,用来缓解对自己职业崇高感的紧张,应对我错综复杂的技艺难题;空空的烟盒堆积如山,上面带着另一个作家罗伯特·彭斯 抚慰人心的头像,这些烟盒不仅对整理小物件有用,比如外国硬币、链扣之类,而且,雪茄强烈的腐蚀性气味也会让来访者沮丧难受。我感觉自己好像在那个屋子里一个烟盒接一个烟盒地收拾着某种烟一般遍地缥缈弥漫的东西,我在那里唯一的职责就是描写原原本本向我呈现出来的现实——赋予庸常生活以其应有之美。