金坚范纪念戴乃迭:芳草、佳树和天涯

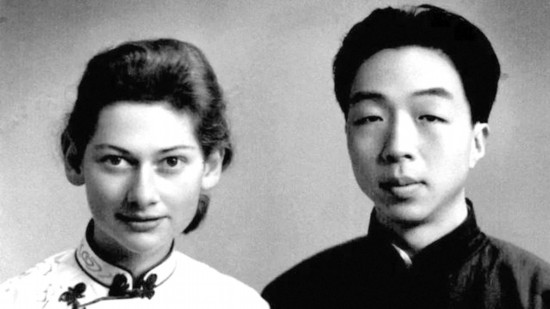

青年时期的杨宪益、戴乃迭

老年时期的杨宪益、戴乃迭

戴乃迭先生享有“英伦玫瑰、绽放中华”之美誉。她的百年诞辰纪念会近期在鲁迅书店举行,纪念活动别有深意。

杨宪益、戴乃迭夫妇在翻译中国文学上所作出的贡献难以用言语确切表述。杨宪益先生的英文自传《白虎星照命》的前言是英国著名汉学家闵福德(John Minford)先生写的,开头有这么一段话:“对许多人而言,根本无须对杨宪益作什么介绍。对那些在20世纪50年代和60年代在研究中国文学领域里挣扎前行的西方人而言,他和戴乃迭早已是活的传奇。没有他俩,没有他俩数量巨大的翻译作品,不知道我们这些人怎么能挺得过来。”

鲁迅先生也十分重视文学翻译。茅盾先生在谈到外国文学的翻译时,对鲁迅先生在文学翻译上的贡献给予了高度评价:“从严格的思想与艺术的评价出发,对近代外国文学作了严肃与认真的介绍的,则开始于我国新文学运动的先驱和导师——鲁迅。”鲁迅先生于1936年为其短篇小说集《呐喊》捷克译本所作的序言中,写下了一段广为引用的话:“自然,人类最好是彼此不隔膜,相关心。然而最平正的道路,却只有用文艺来沟通。”民心相通是构建“人类命运共同体”的必要条件。所以对于今天如何构建“人类命运共同体”,鲁迅先生的这一段话富有启迪意义。

杨宪益、戴乃迭夫妇这对珠联璧合的“混合双打”,曾翻译过《鲁迅选集》《红楼梦》《儒林外史》等百余种中国文化典籍和文学作品,译文准确、生动、典雅,成为“所有研究中国文化的西方学者眼中的经典”。而杨宪益先生坦言乃迭的贡献比他大。在翻译时,他俩更注重文字背后的文化习俗、思想内涵,“因为一种文化和另一种文化都有差别”。翻译上的这种“力透纸背”意识,也就是重视文化的传播,对于当前我国文化“走出去”具有借鉴意义。他俩享有“翻译了整个中国”之称誉,也就实至名归。

他俩翻译的鲁迅作品,迄今被公认为是最好的版本。鲁迅先生地下有知,一定会心存感激的。鲁迅先生1936年10月逝世,姚克先生写下了一副巨幅挽联,与斯诺一同署名,敬献在先生灵前:

鲁迅先生不死

译著尚未成书,惊闻陨星,中国何人领呐喊

先生已经作古,痛忆旧友,文坛从此感彷徨

姚莘农 Edgar Snow 敬挽(姚克原名志伊,字莘农)

“译著尚未成书”,指的是斯诺和姚克编译的中国现代小说集《活的中国》一书。此书收有《药》《孔乙己》《祝福》等鲁迅先生7篇小说,均为姚克初译。姚克因翻译中的问题向鲁迅先生求教,鲁迅先生热情地予以回答,并因此成为好友。

我于1965年从上海外语学院毕业后即在《北京周报》工作,与杨宪益、戴乃迭夫妇同在百万庄外文局大楼办公,而且同在一层。那时我已知晓他俩在文学翻译上的杰出贡献,且是值得尊重的前辈与值得关注的文字的集合体。后来到中国作协工作,便有了工作上的接触,同时愈发感到,“悦读”他们的人生故事,又何尝不是回归精神原乡的有效路径。戴乃迭生前说过:“不同于许多的外国友人,我来中国不是为了革命,也不是为了学习中国的经验,而是出于我对杨宪益的爱,我儿时在北京的美好记忆,以及我对中国古代文化的仰慕之情。”她由衷地“觉得我有两个祖国”。他俩在外文局大楼后面的宿舍,以及杨先生晚年那古朴、典雅的小金丝胡同小院,我都有幸登门造访。他们用一杯威士忌的待客之道犹在记忆。姚克先生所译《推销员之死》中有这样一句译文:“横笛吹来幽雅的曲子,诉说着芳草,佳树和天涯。”

杨宪益、戴乃迪夫妇,及他俩的译作,就是这幽雅的曲子。