古代文学研究的“观念”“技术”和“路数”

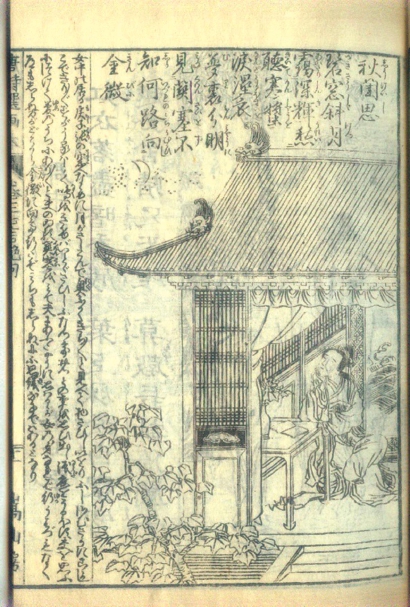

《秋闺思》诗意图,自《唐诗选画本》

《画秦少游桃源忆故人词意》,自《宋词画谱》。

两幅图中的月亮都衬托了“闺思”的意象。唐、宋诗词在意象、典故、句式、诗意上都存在紧密关联。

研究总得有一定理论、观念的指导,我们既然不甘于“为其他学科打工”——让自己的成果成为里外不受待见的弃儿,又不甘于“以西释中”——用中国文学史料印证西方文论的合法性,那么,只能向“古代文学的理论”及批评史研究求助。

改革开放40多年来,古代文学研究取得了可喜的成绩,呈现出立体、多元的蓬勃景象:从西方引进的诸多理论、方法都得到了尝试,重要乃至二流、三流作家、作品、派别、文学现象等都受到了关注,探讨的体裁、题材也很丰富,宏观研究和微观研究、外部研究和内部研究基本上都涉及了。这在很大程度上提升了我们文学史认识的“像素”。然而,最近十多年来,人们普遍被一种“创新的焦虑”所笼罩。在此状况下,我们有必要进一步总结、反思既往成绩与不足,敏锐感知、把握当下时代的新态势和新语境,思考研究如何“再出发”的问题。在此,我想抱着献芹献曝之心,结合平日的积累、观察和思考,将一些想法分享出来,供大家特别是年轻的同仁和在读的研究生参考。因为“方向比努力更重要”,研究也需抓住时机。下面,我就重点从“观念”“技术”和“路数”三个方面谈谈自己的感触。

首先说“观念”。

第一,应重视起“连续性”的研究。

20世纪初,在“救亡图存”的时代旋律鼓动下,先贤提出“打倒孔家店”、引入西方文化以再造新文明的文化发展战略。鲁迅即曾愤慨地说:“‘中国固有文化’咒不死帝国主义,无论念几千万遍‘不仁不义’或者金光明咒,也不会触发日本地震,使它陆沉大海。”(《真假堂吉诃德》)足见其文化主张背后的现实关怀。这种不破不立、二元对立的文学、文化发展观念,影响了百年来我们对传统文化的价值判断和对文化发展规律的认识:即我们将文化建设看作盖房子,认为必须将老房子(传统文化)拆掉,才能在其地基上建新房子(新文化),老房子拆掉后剩下几片瓦、几块砖是完整的,扔掉可惜,盖新房子时可变废为宝、尽量利用。如此看来,传统文化和新文化是两个对立的有机体,优秀传统文化对新文化建设而言,只有“碎片化”的价值。

今天,我们已解决了“救亡图存”问题,经济总量跃居世界第二,军事实力也不断增强。倒是在全球化、信息化的大背景下,“文化安全”“文化自觉”问题前所未有地凸显出来。为此,我们因时制宜地提出:中华优秀传统文化具有超越时空、跨越国度的永恒魅力,并从“文化基因”的高度审视传统文化和新文化的关系。这种认识正在走出过去不破不立、二元对立的思维模式,而将过去、现在和未来看作一条不能也不应割断的时间之流,某种意义上说是对中国传统史学“承百代之流而会乎当今之变”(郭象语)的“通史”精神的继承、发扬,无疑更为科学、客观(参见蒋寅、陈斐《探寻现代汉诗书写的另一种可能——关于近现代诗词研究与创作的问答》,宋湘绮、莫真宝主编《当代诗词研究》第2辑,中南大学出版社2019年版)。在此崭新的认识下,古代文学研究亦有必要发扬“通史”精神,重视起“连续性”的研究。

受过去不破不立、二元对立文学、文化发展观念的影响,长期以来,我们的文学史研究特别强调“变革”“转型”,对“变革”“转型”发生的“时间节点”或者说历史分期的研判,也基本遵循或受制于西方文学、文化史的发展逻辑与论述框架,而对中国文学、文化自身内在的演变理路尤其是“连续性”有所忽视。

以唐宋文学研究为例。前不久,《文学遗产》编辑部和北京师范大学文学院共同主办了“中国唐宋文学国际学术研讨会”,这是近十几年来罕见的将唐宋文学放在一起研讨的学术会议,颇有意味。今年在复旦大学召开的中国宋代文学研究年会上,陈尚君先生致辞时也说“唐宋是一家”。历史分期不是一个无关痛痒的问题,它往往蕴含着重要但又为人们习焉不察的史学观念,特别是相关两个朝代彼此关系的认识。在我们传统的史学叙述和古代文学教学体系中,通常是将唐宋作为同一个阶段看待的。但随着“陈寅恪热”的兴起,陈先生所认同的“唐宋转型说”“宋代近世说”,在学界受到广泛认同,几乎积淀为研究者的常识。受此影响,学界产出了一批杰出的研究成果,比如谢琰的《北宋前期诗歌转型研究》(北京大学出版社2013年版)。但同时,我们对唐宋两个朝代以及唐宋文学的“连续性”有所忽视。苏州大学以研究唐诗名家的吴企明先生,也笺注过宋代刘辰翁、辛弃疾的词,介绍经验时,他说,自己注宋词,切切实实地感受到了熟悉唐诗的甜头(参见戴一菲《文集校笺见笃实,诗画融通出新裁——吴企明教授访谈录》,《文艺研究》2020年第1期)。我从创作、批评互动的角度,对“宋人选唐诗”做过一些研究(参见陈斐《南宋唐诗选本与诗学考论》,大象出版社2013年版),分析过这类选本的编选倾向及其与选家、诗坛的诗学观念、诗歌风貌之间的联系,也注过唐诗、宋词,对此亦深有同感。唐、宋诗词在意象、典故、句式、诗意上都存在紧密关联,刘京臣《盛唐中唐诗对宋词影响研究》(中国社会科学出版社2014年版)对此作过比较系统、细密的开拓性研究。西方对于中世纪与文艺复兴关系的研究,近几十年来慢慢重视起两者之间的“连续性”,王德威“没有晚清,何来五四”之主张,恐怕与此学术潮流不无关系。“继承”与“转型”,实乃一体之两面。在“转型”受到三四十年甚至上百年的强调之后,我们有必要发扬传统史学的“通史”精神,重视起中国古代文学自身内在的演变理路特别是“连续性”,全面、辩证地看待“继承”与“转型”的关系,并尝试在此前提下进行分期、研究。

第二,应重视起“古代文学的理论”研究。

近代以来的中、西文化交流史,大致可用“西学东渐”四字概括。一方面,西方凭借其在政治、经济、军事等方面的优势,大肆输出其文化;另一方面,我们基于“落后就要挨打”的沉痛教训,积极向西方学习,难免有些人激进地认为“现代化=西化”。两方面的合力酿成了一个多世纪的欧风美雨,并形塑了现实的文化生态,距离我们悬为“应然”目标的打通古今、融汇中西——“一方面吸收输入外来之学说,一方面不忘本来民族之地位”(陈寅恪语)还有很大距离。而人之所以为人,就在于人能够反思,能够在对历史的反思中为当下和未来寻找更好的出路,所以我们应告别“历史宿命论”。如果说近代以来,在西方文化的冲击下,中华文化正在遭遇一场 “转型”,那么我们不应将这场“转型”看作“完成时”,而应该看作“进行时”,应该在对以往“转型”的总结、反思中为当下和未来的“转型”寻找和设计更好的路向。

当然,我完全不是否认中西文化有会通之处,不是否认借用西方理论从事中国古代学术研究的合理性(如果能够丰富、深化我们对自身伟大传统的认识,又何乐而不为呢),不是否认国际学术交流的必要性,只是在提醒、强调,人文学术的民族特性是不能像自然科学或社会科学那样被通约、消解的,在“西学东渐”已经发生了一百多年、中华优秀传统文化在目前学术、文化生态中不无危机的情势下,我们有必要着重考虑如何接续自己的文脉。这是我们中华学人义不容辞的责任,不能指望汉学家来担当,或者我们也像汉学家那样“以西释中”。接续文脉、继承优秀传统文化的精华,与回应西学、吸收其他民族文化的精华,并不矛盾,两者实如鸟之双翼,相辅相成。

我们现在学术研究的观念、方法和格局,基本上是近代“整理国故”那一批学人奠定的。特别是西方现代文论影响下的“文学概论”,作为“前理解”,深刻影响了我们的文学史和文学批评史研究。20世纪八九十年代以来,一提理论创新,便似乎只有向西方不断取经。今天,面对这样一套研究体系,我们有必要思考两个问题:一是它是否切合中国古代文学的发生语境,是否能够触碰并接续中国古代文学的精魂?二是它究竟还有多大开拓空间,是强弩之末还是前景广阔?显然,这套研究体系主要把“中国古代文学”当作西学视域下的普遍“文学”来审视,而忽视了其民族特色,扞格不小,而且,经过前辈一个世纪的耕耘之后,我们再跟着开拓、创新,确非易事。职是之故,提升理论创新能力、重构本土学术话语,才会成为令我们普遍共鸣又非常纠结的心病。

从这样的角度思考中国古代文学研究的“再出发”,我们应重视起程千帆先生所倡导的“古代文学的理论”研究。具体来说,应秉持历史意识和国际视野,在通观古今、中西、新旧的视域中,带着当下崭新的生命体验和问题意识细读经典文本,从对古代文学作品的深刻领悟、作家的深刻了解、现象的深刻体察和评论的深刻体味中,像刘勰撰《文心雕龙》那样,梳理、提炼更加符合中国古代文学发生语境和演变特征的理论,并尝试将之应用在文学史研究实践中。据我观察,西方学者亦是这样进行理论创新的。沈松勤教授在《中国社会科学》2019年第9期发表的《从词的规范体系通观词史演进》一文,是不错的尝试。

不过现在,我们这代学者面临的又一困境是:我们对文本的感悟力和解读力普遍不高(参见陈斐《近年来诗歌注释存在的问题》,《文艺研究》2018年第8期)。这与现代学术将“研究”和“创作”断为二事密不可分。小说、散文研究相对好一些,诗词研究领域,此类问题最大、最多。这是因为,小说、散文的表意相对直白、连贯,而诗词的表意则具有含蓄性、暗示性和跳跃性。前者类似于楷书,一个人即使没写过毛笔字,也大致知道笔画顺序;而后者类似于行书、草书,如果没有深切的书写体验,是难以弄明白笔意、笔势的,更何谈品评作品之高下。正是因为缺乏创作体验,所以我们虽然身为中国人,但实际上很难体味中国古代文学作品及古代相关评论的独特魅力,而要提炼、构建本土理论,又必须以这种体味为前提和基础。这是我们现在进行理论创新、重构本土学术话语,面临的真正“症结”和困难所在。因此,我在很多场合一再呼吁“提倡学诗,重构诗学”。

接着说“技术”。

科技对当今人文研究的影响,最大者无疑是各种五花八门数据库的开发、升级和应用。这深刻影响了今日的学术生产,离开数据库,我们都不知道如何撰写论著。一股“数字人文”的研究浪潮正悄然兴起,大有燎原之势。我们应顺势而为,着重做好以下两点:

一是充分利用大数据进行统计、分析,使我们的研究更加具体、细密,更有“实证性”。

“实证性”是现代学术的重要标志。古代对于文学、艺术的言说,通常追求纵情直观、悠然会心的欣赏,带有笼统性和随意性。后来虽然发展出了乾嘉朴学,但主要波及经、史领域。到了近代,我们从西方请来了“赛先生”,才使古代文学研究逐渐具备真正意义上的“实证性”。平时读一些论文,深感有些学者为了论成其说,常常“拿着放大镜做学问”,无视反例,不见森林。比如,有人提出宋诗具有某个特征、创作倾向或中国诗学具有某个传统,而不管他说的这些诗作在20多万首宋诗以及数量更多的古典诗歌中究竟能扒拉到几首,究竟占有多大比例。而有意识地利用大数据进行统计、分析,恰恰可以提升结论的可靠性。当然,此类研究应该“借器之势(利),出道之新”[这是我编辑王兆鹏、郑永晓、刘京臣的对话《“数字人文”浪潮下的古典文学研究三人谈》(《文艺研究》2019年第9期)时拟的正标题],应以“问题”为导向,以“创新”为旨归,不能什么都拿来统计,用数据“包装”常识。

二是大数据创造了 “重写文学史”的契机,我们应紧紧抓住。

说到重写文学史、重构文学史景观,窃以为,除观念变革外,最重要的就是“史料的占有与呈现、分析”。就后者而言,大数据正在孵化一场“革命”。过去,我们只能通过编纂年谱或编年文学史,对单个作家或少数作家的重要作品进行系地编年,比如于北山先生的《杨万里年谱》(上海古籍出版社2006年版)、傅璇琮先生主编的《唐五代文学编年史》(辽海出版社1998年版)等。即使有了很多这样的著作,我们去阅读,囿于人脑局限,也很难在脑海中拼贴形成全面、立体、发展的文学史景观。而王兆鹏、刘京臣等先生开发的“文学编年系地信息平台”,则能竭泽而渔,而且,据说升级后,可以借助软件、型模呈现任意时期、任意人群的文学创作在主题、情感、观念、意象、技法等方面的演化轨迹。这不仅会为传统问题的解决提供新的方法和思路,同时也会开拓很多新的问题域,从而使我们的文学史景观更加清晰、丰富、客观。

再来看“路数”。

我们应把文学史、学术史和批评史的研究结合起来,使之实现良好互动。研究不能凭空起高楼,学术史的梳理是一切研究的前提。通常学界比较重视“五四”以来现代学术史的总结,而对于古代学术史的关注远远不够。其实,古人与言说对象同处于学术、文化没有发生大的转型的古典语境中,国学功底整体上比今人广博深厚,且有丰富的创作体验,他们的某些看法,看似随意、零碎,但可能蕴含着洞见。读本科时,教我古汉语的侯兰生先生常常感慨地说,王念孙、王引之父子的书要好好读,有时从只言片语获得启发,就能写一篇很有分量的学术论文。目前,对古代学术史研究比较充分的是唐诗领域,陈伯海先生提倡的“唐诗学”研究、詹福瑞先生主持的唐诗选本整理,都取得了比较丰硕的成果,宋诗、明诗、清诗乃至历朝词、曲、小说、散文、骈文的学术史研究也应该跟上。当然,我们不能迷信古人,他们的看法亦可能有扭曲、变形的地方。“古史辨”已提醒我们,历史是“层累地造成”的。我们应本着贴近历史现场、还原历史真相的初衷,“同情”地“了解”、扬弃古人的言说,包括客观地审视自己沿袭前人或众人的观念,以之作为我们文学史研究的基础。

对于近现代学术史的梳理,也不能仅仅关注那些采用了新观念、新方法的论著。这又与第一点“观念”的调整有关。我近年作为执行主编,协助主编叶嘉莹先生联络学界师友,一起整理了《民国诗学论著丛刊》(文化艺术出版社2018年版)。之所以发起整理这套书,即是深感作为转型期的民国时期,学术、文化生态非常复杂、多元。不少学人既赓续着传统的文脉,又接受了西学的熏沐。他们已尝试着站在民族文化本位立场,回应西学的冲击和现代化的困境。其论著及探索,在构建中华自身学术体系成为时代命题的今天,恰好可以为我们带来切实的启示。当然,限于物质条件和学科发展水平,他们的做法难免简单、粗糙,但他们相中并在其中刀耕火种耕耘了几下的原始森林,可能是块风水宝地,我们把拖拉机、收割机等现代机械开进去,或许会开辟出一个物产丰饶的大型农场。

改革开放以来,古代文学的文化研究悄然兴起,这极大地拓展、深化了我们对古代文学与其他学科或文化现象关系的认知,成绩卓著。比如,王水照先生曾将科举、地域、党争、传播、家族与文学的研究,称为宋代文学研究的“五朵金花”。经过几十年的耕耘,今天,很多同人感到文化研究又有难以为继、歧路忘返的危险,于是呼吁应该使研究“回归文学本位”,但具体如何操作、实践,又都语焉不详、茫然无措。这与“古代文学的理论”及批评史研究长期以来“积贫积弱”密不可分。研究总得有一定理论、观念的指导,我们既然不甘于 “为其他学科打工”——让自己的成果成为里外不受待见的弃儿,又不甘于“以西释中”——用中国文学史料印证西方文论的合法性,那么,只能向“古代文学的理论”及批评史研究求助。张伯伟先生即将在 《文艺研究》2020年第1期发表的宏文《“去耕种自己的园地”——关于回归文学本位和批评传统的思考》指出,今日的古代文学研究,最迫切也最需要接续的是现代学术中由钱锺书、程千帆为代表的学术传统,从某种意义上说,他们所延续的也是中国古代文学批评中的一个传统。只有加强“古代文学的理论”及批评史研究,才能使我们的文学研究真正“回归文学本位”。

关于古代文学研究,还有其他一些需要注意的重要问题。比如“选题”,近十几年来,呈现出“边缘化”和“碎片化”的倾向,须引起一定警惕(参见陈斐《透视人文学术研究的“边 缘 化”》,《中华读书报》2016年11月23日)。我们应努力在重要作家、作品、流派和文学现象的研究上做出突破,勇于回应学科发展的核心问题和民众精神文化生活中存在的重要问题,这样的研究才称得上“一代之学术”。再如“述学文体”,也应该多元多样。现在考评系统认可的文体只有论文、专著,其他如札记、诗话、序跋、书信、日记、校笺、选注等都遭到不同程度的轻视。据说,钱仲联先生花了十多年心血精心撰著的《沈曾植集校注》,考评时还不如《文学评论》上发表的一篇小文章(参见马亚中《序》,陈国安、孙建编著《范伯子研究资料集》,江苏大学出版社2011年版,第2页)。殊不知“思”和“言”、思想内容和表达文体是密切相关的,学者的个性、爱好、特长等也有差异,并非所有学者所有情况下的研究心得都适合或足以写成论文、专著。惟论文、专著是“认”,不仅会扼杀创新苗头,自掘建树根基,也会使学术生态恶化,“弥望皆黄茅白苇”,制造很多学术“泡沫”(参见吴子林《“毕达哥拉斯文体”——维特根斯坦与钱锺书的对话》,《清华大学学报》2017年第3期;陈斐《史家杨天石先生的为学之道》,《关东学刊》2018年第2期)。“朝闻道,夕死可也”,治学的目的首先是图个自己明白,不一定要“作”,即使要“作”,文体也应该多样。叹叹!

阮元云:“学术盛衰,当于百年前后论升降焉。”(《十驾斋养新录序》)现代学术发展至今,恰好百年,一个升降的契机正在到来。尽管学者也要吃饭,但利禄不应成为我们主要的或终极的追求。对于学者而言,学问是生命,论著是名片。这是我们区别于其他行业人员的标志。让我们抓住时代和技术带来的创新契机,做出无愧于我们这代人生命和才情的能够载入史册的“一代之学术”。