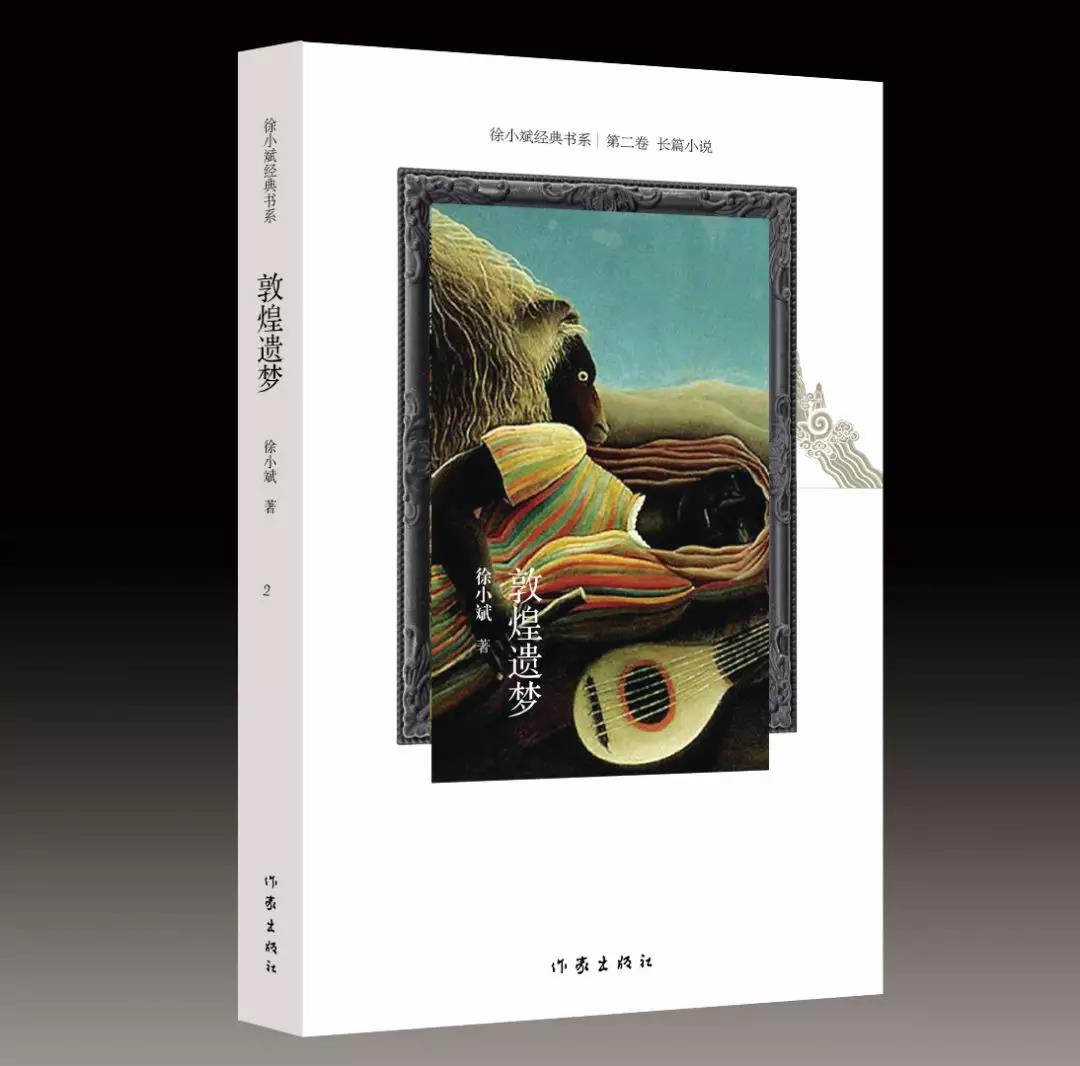

陈晓明vs徐小斌:当代神话——生命之轻如何托起生命之重 ——关于《敦煌遗梦》的对谈

陈晓明(以下简称陈)

徐小斌,看了你的《敦煌遗梦》,感到非常惊奇。我觉得你出手不凡,进行了非常大胆的尝试。如何把一部作品写得既引人入胜,又有学问性,是纯文学当前面临的大难题。我觉得你在这里进行了非常有益的尝试。很想知道你是如何设想的。

徐小斌(以下简称徐)

我做了很多年的敦煌梦。十几岁的时候,在当时教我画画的老师家里第一次看到敦煌壁画的画册,很着迷,也很向往。1990年我办个人刻纸艺术展,当时还没去过敦煌,仅仅凭着想象和梦境搞了几幅关于敦煌的作品,居然还挺受欢迎。这次小说中的几幅纸刻插图就是当时的展品。1991年,中国作协给了我一个去敦煌的机会,去之前我有点不安,很多地方都是“一见不如百闻”……

陈:对。很多旅游胜地都如此。

徐:是啊,所以我很怕我的敦煌梦就此破灭,但是事实恰恰相反,敦煌艺术的真迹其实是任何精美画册都无法表现的。而且我感到敦煌是个特殊的地域,这种人杰地灵的地方似乎到处都藏匿着故事,有一种很强的神秘感,可以激发人们无穷无尽的想象,特别是看了元代密宗洞之后,当时我有一个强烈的感觉,就是感到那些欢喜佛修持的形式很神秘,我觉得它很像是古印度的太极图:阴与阳既对立又统一,你中有我,我中有你……回来之后我看了大量关于藏密的书,藏传密宗实在是非常伟大的,我们了解到的仅仅是皮毛。拿灌顶来说,就分为很多等级,最高层次的灌顶才是双身修密,我觉得这种修持形式似乎代表了密宗的某种人生哲学。有了这些感受,就有了写书的欲望。还要特别说明一点,我和佛教多少还算有点渊源,我的外婆就是个虔诚的佛教徒……

陈:哦,家学渊源。

徐:从小就很熟悉拜佛的那一套外部形式,但是在小时候,从来没觉得佛教多么伟大,对于佛,我只有一种感觉,就是恐惧。我觉得一个孩子来到世上会本能地感觉到恐惧,因为对孩子来说世界充满了危险、神秘和不可知……

陈:我注意到你非常爱写恐惧主题。

徐:是吗?

陈:是啊。包括你前几年写的《对一个精神病患者的调查》,去年在《北京文学》发的《末日的阳光》等。当然这恐惧是不同的。前者是写对于外部世界的恐惧,而后者则是写一个少女在青春萌动期对于自我的、对女性本能的恐惧,我觉得你处理得非常有特点。《敦煌遗梦》是对于宗教神秘现象的一种恐惧。我特别注意到你把恐惧主题和世俗阴谋对接起来,这样的处理我觉得非常有意思。我对宗教了解不多,我记得维特根斯坦说过这么一句话:神秘的“不是世界是怎么样,而是世界是这样”。人们往往认为宗教是解释世界是“怎么样”,其实不是的。我认为宗教,特别是你刚才提到的密宗、灌顶等仪式化的东西,其实都是最简单的生活事实。这些事实被掩盖了。而当我们回到“生活就是这样”的时候,反而感到了神秘和不可思议。宗教神秘和世俗阴谋是生活中最本质的事实,你把它写出来,使人感到既惊心动魄,又吸引人游走下去。你统设得很好,穿插了一些男人女人的故事,在宗教意义上折射出来的、世俗生活中最平常的男女互相吸引的故事。你说是不是这样?

徐:是的。我在里面贯穿了一种想法:爱和自由从来是个悖论。萨特有句话我很欣赏,他说:爱是个枉费心机的企图。这个企图就是占有一个自由。情人们想被自由所爱,又要求这个自由是不再自由的自由。事实也是如此。你刚才提到我小说中的恐惧主题,其实爱和恐惧也是并存的。譬如敦煌中的女主人公肖星星,很想完成一种美丽的爱情体验,但是在听到了别人的爱情表白之后又感到恐惧,她和向无晔有段对话很能说明这种心理。无晔作为一个健康的少年,认为在爱情中精神和肉体是不可分的,人应当实现一种自然的完全的爱。而星星却认为,任何东西都不能完全,完整的爱意味着爱的结束,而爱的结束则意味着仇恨或死亡。当然,爱走向美的极致就是死,只有死亡可以超越那个悖论。可惜这只是文学艺术中的审美需要,凡人们既没有这种勇气,更没有这种必要。我的另一部长篇《海火》也有这种想法,在那里面我引用了保罗·安格尔的一句诗:“人哪,你这又爱又怕的傻瓜……”对人来说,爱和恐惧确实是并存的,敦煌的男女故事里通篇都是又爱又怕的感觉……

陈:我注意到了。你这部作品看上去是个非常吸引人的故事,但同时又在讨论一些使人们感到非常困惑的、难度很大的问题。敦煌当然是很特殊的地域。你从佛教世界中折射出一个世俗的故事,我觉得很有趣。说到底,文学和宗教的关系非常密切,宗教是制造神秘感的最重要的源泉。象征派剧作家、诗人梅特林克曾经说过这么一句话,使我很震惊,他说:你和我相知未深,因为你我不曾共同处在一个寂静之中。他指的这种寂静,似乎就是一个宗教的境界。我觉得,这种宗静状态与中国佛教的“无言”是相关的,甚至可以联想到密宗的“双身修密”……

徐:一个奇妙的联想。确实,这种寂静很像佛教里的“空”,“空”的瞬时表现就是“知太虚即气,则无无”……

陈:运用宗教背景在西方现代派作家中很普遍,在中国作家中却很少。而且在运用宗教题材和寻求文体内在深度这两个方面是脱节的,这一点可能和我们的宗教不是日常化有关。我们的宗教和生活是隔离的。

徐:太是了!我们很难达到出世和入世的互相转换。

陈:我们从世俗生活中走出进入宗教和宗教中走出回归生活,这二者是脱节的。而在西方,宗教是渗透到日常生活中去的,是日常生活中最寻常的事实,是一种“绝对的寂静”。生命中最让人感奋的时刻可能是轻,而不是重。从这个意义上看你的作品有点昆德拉的味道。当然,我是作了一番遐想,比如敦煌壁画里的那些“飞天”,有一种飘起来的超越的感觉。生命到了极致是一种“轻”而不是“重”。我觉得你是在最深刻的生命意义和最原初的生命状态间寻找一个对应点,是在文体的主题意义上来寻找的。我很想听你说说星星、张恕、无晔和玉儿之间的关系。

徐:这四个人的关系,怎么说呢,可以说是既简单又复杂。张恕对星星一见钟情,没能得到星星的回应,却接受了玉儿的诱惑;玉儿对于张恕则怀着一种“非爱非欲”的古怪目的,轻而易举地进入了张恕的生活;无晔对于星星可以说是一种至情至爱;星星的心态最复杂,她是典型的“既爱又怕”,既爱又怕的原因说到底还是把爱情看得太珍贵。无论是张恕还是星星,都意识到在这个代用品的时代寻找真品太难了。现在确实是个代用品的时代,一切都可以代用,塑料可以代替金属,表面的可以代替内在的价值,卖弄聪明可以替代真正的智慧……在一大堆赝品中找到一个真品,确实很不容易。

陈:真品,绝对的东西不过是人类的乌托邦式的梦想。

徐:是啊,但是人类又离不开这个梦想。肖星星在做梦的同时很清醒地意识到这一点。所以她对张恕说,好男人和好女人永远走不到一起。佛教八苦中说的“怨憎会,爱别离,求不得”,其实表明了一种人生的无奈和荒诞……

陈:是不是允许我做一点心理分析读解?咱们应当算是同一代人了,和张恕、肖星星应当有共同之处。人到中年,心态发生的变化很大,生命历程无论是辉煌还是痛苦,对于人来讲都是一种包袱。我发现中年人的爱情和青年人有很大的不同,三十多岁女作家写的故事里大量出现中年女人与小青年的恋爱故事……

徐:不对吧?好像是中年女人和年岁大得多的男人的故事……

陈:不不,那是前几年了。现代人生活节奏加快了,心理年龄老化很快,很多二十来岁的小青年觉得自己都到了回忆录的年龄了……(笑)张恕和星星的距离太近,而且都背负着沉重的历史,而在无晔身上,星星找到了一种纯粹的生命,一种生命之轻。这和你在背景上大量运用密宗的灌顶、双身修密等是统一的。也许你在写作过程中是无意识的,仅仅把这些作为背景,但是我感到与背后折射出来的东西有某种天然的契合。宗教中的修持达到极致,就是生命中最寂静、最原初、最轻的那个时刻。而星星和无晔的相爱无疑使她感到生命中最轻的时刻。

徐:感觉到一种飞翔的自由。

陈:对,感觉到一种对历史重负的摆脱。是一种拒绝历史、逃避历史、把历史化为零的态度。张恕对玉儿也是这样的。他对她的感觉完全是对自然生命的感觉。

徐:玉儿完全是个自然人,没有经过任何文明的教化和熏陶,她用她自然人的本性征服了张恕。

陈:对。我记得你对玉儿有一大段描写,写她有着完美的身体,充满生命活力,并且远离现代工业文明,处在一个封闭的、超时间的、超历史的空间里。她是个纯粹的女人。张恕是个迷恋历史的人,而玉儿给予他的生命之轻恰恰托起了他的生命之重。所以说,你在这里触及到了一个有趣的主题,就是:生命的轻如何支撑了生活的重?而生命中那种沉重的历史如何与生命之轻构成了一种冲突和对立?你说是不是这样?

徐:你这种说法倒很有意思。老实说在我写作的时候从来没想到这些。生命中重与轻的对立很神秘。昆德拉说重贴近大地,而轻则飞向高空。我们既需要大地又需要飞翔,就像飞鸟一样,当它飞到天空时,它只完成了一个飞跃,只有当它重返地面,并且可以随时重返地面的时候,才达到了一种自由,这也就是刚才谈的那种出世与入世的互相转换吧。不过请允许我为肖星星申辩一下(笑),她之所以最终爱上无晔,似乎更多的是由于她内心的那种“阿尼姆斯情结”,也就是荣格所说的“原始心象”使然。她把无晔看成了她最初恋人的生命的延续。而且不知道你注意到没有,星星的爱里带有很强的自欺意识,明知不可为而为之。我在一篇小说里曾经提到“进化偏袒骗子”,凡生存下来的物种都具有某种骗术,人也一样。人和动物所不同的仅仅在于:人除了“欺人”的需要之外还有“自欺”的需要。于是也就有了信仰、理想、爱情等等,当然还有宗教,宗教可以说是人类最普遍的一种自欺方式。不过我们这个民族好像是个无信仰的民族……

陈:说到底是缺乏一种宗教精神。有个西方学者曾经问我:你们中国人是不是这样,人家没看到你杀人,你就没有杀人?我想了想回答:是的。他说:如果我杀了人,我会感到上帝的眼睛在盯着我。

徐:“上帝的眼睛”看来很厉害。

陈:在西方,很多现代派作家都有浓厚的宗教情绪。后现代主义虽然拒绝深度、拒绝象征、拒绝沉重的文化代码,但他们有时也采用反讽的手法运用宗教素材。像冯尼格特、品钦等,都曾经把中世纪的宗教题材加以改造,搬到现代的故事中去。像巴思非常赞赏的卡尔维诺,巴思就说他是一只脚踩在宇宙论上,另一只脚踩在通灵论上。也就是把最神秘最玄虚的宇宙论和中古时代的通灵论结合起来,代表了后现代的特征。当然,只有某方面的特征。中国作家很少运用宗教素材,无论从现代主义还是后现代主义意义上来讲都很少。你在你这部作品中作了尝试,把宗教的背景和日常生活对应起来很有意思,我尤其感兴趣的是你把宗教的神秘和贩卖文物的阴谋对接起来。宗教的神秘提供了一个恐怖的氛围,是对于人性,对人的历史感到震撼的恐怖;阴谋也制造了恐怖,这是人的日常性、“此在”的一种恐怖。

徐:写的时候我没有更多的考虑。写敦煌故事好像必然要涉及文物失窃之类的事。有个框架,但基本上是被故事人物牵着走。至于阴谋,我是头一次写。《海火》里写过谋杀,也不是直接地写。我遇到过一个长得很像观音菩萨的女人,但是很快我就发现她的菩萨相不过是一张面具。于是我想这样的人一定很厉害,很有欺骗性,于是就有了作品中的潘素敏,有了阴谋。至于悬念什么的是在写作中不断出现的,我脑子里常常有各种神秘和恐怖在吓唬自己。

陈:有一种纯文学是拒绝大众、拒绝现在的。我们应当允许这种作品存在。有个西方作家写过一部《许多个夏天之前》,非常难懂。但是这本书对许多作家都具有启示录般的作用。在“许多个夏天之后”,才使人领悟到它的意义。但这种情况毕竟是极少的。在西方,有很多实验派的东西是卖得动的。像巴思、品钦、巴塞尔姆等等。现在人们对先锋文学有很大误解,以为那些漂亮的长句式、年代不详的背景、男女邂逅相遇的故事等等就是先锋文学。现在很多年轻人都学会了这种模式。先锋小说成了模式,像好莱坞的类型片一样不断被复制出来,这真是太恐怖了(笑)。先锋文学应当走出形式、结构、语言、句法……进入当代生活,对当代生活要有一种穿透力。纯文学如何能吸引更多的读者,这点不知你怎么考虑。

徐:从开始写小说的时候我就充满矛盾。一开始我想追求一种所谓雅俗共赏,但后来发现雅俗共赏几乎是不存在的。好像必须走向极致。或者面对大多数读者,或者干脆甩掉读者走入象牙塔。不过我的作品还是有故事的,像《海火》《对一个精神病患者的调查》以及《敦煌遗梦》等等。《对一个精神病患者的调查》就收到了几百封来信,当然这和它后来改编电影有关系。但是我的创作倾向基本上是内省式的、心理型的。而且个人化倾向越来越强,比如《末日的阳光》和最近在《人民文学》上发的《黑瀑》等等,就越来越走向极致,完全没有考虑读者。

陈:实际上,小说叙事只要进入历史,进入当代社会之中,读者就会找到对应点。中国的读者群和西方的不同。中国的读者群是在不断分化和调整的,而西方的读者群则相对稳定。有个日本学者看了我的书,问我:中国学者为什么那么关心最新的变化?而且他认为我们的当代文学似乎就是“当前的”文学。我说我们是有很大区别。你们可以几十年研究同一课题,你们研究的问题可以和你们的经济文化背景完全脱节,这和你们的历史文化秩序和经济秩序变动较小有关。可我们不同,两三年之内变化都很大。研究中国的作家群和读者群很有意思。在80年代中期,主要是两批作家:当过“右派”的作家和当过知青的作家。到了80年代后期,拥有这两段历史的人不再写小说了,而对这两段历史感兴趣的人不再看小说了。所以作家群和读者都发生了变化。年轻一代的作家无故事可讲。人们不再对拖沓的、冗长的、完整的、封闭的故事感兴趣。80年代后期和整个90年代出现了新的故事,也就是“商业主义的神话”。不知你对这些有什么想法?

徐:我这个人很奇怪,好像常常和时间背道而驰。世界越来越热闹,我内心反而越来越习惯于孤寂。对于这个时代我大概只能有两种态度:要么继续固守内心世界,以不变应万变,要么寻找一种新的游戏方法。方法很多,关键是不要规定自己。我以为人是有各种潜能的,逗急了都能施展。有时大俗即大雅。禅宗讲,我心即佛,并不讲究外部修持的形式。当然,也有可能两种态度兼而有之,那也就是出世和入世的相互转换了。这种方式比较好,自由。

陈:我觉得小说的叙事还是应当讲述当代的故事。像富科所说,重要的不是话语讲述的年代,重要的是讲述话语的年代。而且小说叙事要讲究技巧,我过去讲过小说的三大要素:政治、性和暴力。米兰·昆德拉的成功就离不开这三要素。政治和暴力往往互相转化。性是泛性主义的,包括男女之间的故事。像《玩笑》里对那个男人短裤的描写,就包含了这三个方面的意义:首先这是个男女之间的故事,而这条短裤又跟当时的东欧政治背景及一种准暴力有关。

徐:这使我想起萨宾娜的帽子,昆德拉在《生命中不能承受之轻》里反复描写过。

陈:对。那么回过头来说,你的《敦煌遗梦》也出现了这些要素。潘素敏是权力和阴谋的结合,和整个宗教背景是冲突和对立的。看上去你写得很平实,但有很多隐喻的东西可以读解,它们不断地互相折射,有很强的耐读性。我特别注意到你对于阴谋的处理,你从容不迫地把读者带入一种引人入胜、惊心动魄的情境之中,在很多地方都有神来之笔。小说叙事说得技巧化一些,是个关于悬念的问题,说得文化一些,是个关于阴谋的问题。人们有一种对于阴谋的恐惧、好奇,阴谋表现了人类的智慧、对抗和冲突。阴谋应当是小说叙事中一个很重要的方面,要使小说中有不断再生能力的矛盾,就需要阴谋在其中起穿插作用。现在很多小说和电视剧之所以很蹩脚,就是因为缺乏涉及阴谋的本领。没有阴谋,也就没有了一种震撼力。说到底,阴谋的处理是对作家心智的一种检验。

徐:阴谋确实可以调动人的智力,把人们引向某种智力迷宫。人们一般乐于接受这种智力的挑战。我想这类东西如果改编成影视的话恐怕也是受欢迎的。

陈:《敦煌遗梦》很适合改编成影视作品。总之,我认为好的小说同时要具备穿透力和阅读快感。毕竟贬抑快感、强调美感的古典时代已经过去了。

徐:那么是不是可以这样理解:阅读快感是一种生命之轻,而穿透力是一种生命之重,那么当前纯文学的问题就成为轻与重的对立与统一了,或者如你刚才所说,如何以生命之轻来托起生命之重——

陈:我们又回到了刚才那个命题,这样理解非常有意思。

作品简介

多年以前,敦煌的文物管理还未走向正轨之时,青年女画家肖星星来到莫高窟,结识了前来考察壁画的敦煌壁画研究专家张恕。他们都住进了三危山角下一个便宜的招待所,这是被当地人认为闹鬼的地方。张恕注意到在某窟里有一块不该有的空白,那正是一幅失窃的壁画。问起来,所有的人都对此讳莫如深,这引起了他深深的怀疑。张恕经查证后,知道那幅失窃的壁画正是自己一直感兴趣的《吉祥天女沐浴图》,由唐代名画家尉迟乙僧所作。他去问星星有关这幅画来历的时候,发现她心事重重。她给他看了尉迟乙僧的一些画作,其中就有影印版的《吉祥天女沐浴图》,星星告诉张恕,从吉祥天女的画作中,她感受到对人生来讲最重要的其实就是辨别真伪,特别是现在这样一个代用品的时代。张恕不解其意。在和星星的相处中,张恕慢慢产生了一种莫名的情感。然而,这种朦胧的感情很快就被另外两个人的出现打破了:一个是医学院的大学生向无晔,另一个是当地的修瑜珈女、美丽妖冶的裕固族少女阿月西。星星在年轻的无晔身上重温了昔日的少女之梦,而张恕则在阿月西那里找到了青春生命。他们从精神之爱走向了纯粹、本质的爱,但是爱情永远是稍纵即逝,他们不幸卷入了当地壁画失窃的阴谋之中。在寻找《吉祥天女沐浴图》真迹的过程中,惨烈的结局不幸发生:星星远走异国,无晔成了大漠冤魂。只有张恕侥幸返回昔日的轨迹,却陷入了更深刻的迷惘之中——这时,他才深刻领悟到星星最初对他说的那番话的真谛:在这个高保真的时代,假的有时比真的还像真的,因此,真品在这个时代是最珍贵的。当然,包括真爱。——这是他经历的敦煌之旅的最深刻的感悟。