陈寅恪的前世今生

《陈寅恪家史》,张求会著,东方出版社2019年11月。

以下内容来自东方历史沙龙(174期)(主题:“陈寅恪的前世今生”,广州学而优书店,2019年12月7日)。沙龙嘉宾为知名文史学者张求会、知名文史学者胡文辉,资深媒体人黄波。内容经作者修订增补。

一、陈寅恪先祖的历史之疑

陈寅恪先生的六世祖陈公元、高祖陈克绳、曾祖陈伟琳、祖父陈宝箴、父亲陈三立和他本人。

张求会:大家下午好,先来看这张图,它所展示的是陈寅恪先生的六世祖陈公元、高祖陈克绳、曾祖陈伟琳、祖父陈宝箴、父亲陈三立和他本人。排在上面一行第一位的是从福建上杭迁到江西修水的始迁祖,叫陈公元,从他的生年(1711年)算起,到陈寅恪在中大去世(1969年)为止,超过了250年。所以我们说《陈寅恪家史》这本书展示了义宁陈氏家族两百多年的奋斗史,确实是有所指的。

《陈寅恪家史》出版后,读者反响之好,超出了我的想象。上个周末(11月30日),我在江西南昌青苑书店和书友做了一个分享会,不少读者提出了很好的问题,媒体采访也提了一些问题,今天我把这些问题汇总一下,待会儿向到场的各位读者朋友做一个汇报。既是对大家感兴趣的问题做一个集中式回应,也是我正在思考或下一步研究的大致方向。一本书要不断地打磨,不断接受读者的检阅,才能尽可能减少差错。

关于陈公元。有一个疑点:陈家为什么要从福建上杭迁到江西修水?以往的说法是福建上杭人多地少,但是经过南昌大学刘经富老师去上杭实地考察,他觉得至少在陈公元迁徙那段时期上杭的自然条件未必比修水差,关于这方面的研究还需要进一步完善。移民的原因从来都复杂多样,比如除了人多田少,也不排除在原住地受到其他族群的欺侮而被迫迁走,甚至不排除通过迁徙来改变所谓的“风水”。简单归纳一下,目前推测陈公元从福建上杭迁到江西修水,只能说是“一果多因”。

关于陈克绳。疑点是陈家迁徙到修水后,靠什么发家致富?胡文辉在序言里特别强调从经济因素而不能只从精神文化因素来探讨陈氏家族的奋斗史,这个看法对我很有启发。现在看来,义宁陈家(准确地说,应该叫竹塅陈家)不太可能只靠种植水稻发家致富。修水耕地少,人均耕地更少,要想摆脱贫困,除了种植水稻,肯定还要种植经济作物,比如种茶、种蓝等。此外,修水盛产竹、木,所以,我怀疑陈家人当年可能还从事过竹木贸易。

这里,顺带回应一下主持人黄波老师刚才的问题——我从事义宁陈氏家族史研究有没有一些机缘。我是安徽人,四岁随家人迁到江西的永修县,在江西生活了十多年。永修在修河的下游,修水在修河的上游,修河在永修县境内的吴城镇进入鄱阳湖,再流入长江。讲一句大话,我跟陈寅恪一家曾经同饮一江水,“君住江之头,我住江之尾”。此外,我从读初中到读高中,每天要从一个火车站走到另一个火车站,脚下走的就是南浔铁路。陈三立当年做过南浔铁路的总理,他比我早了几十年走过这条铁路。南浔铁路的路基,到我走的时候都没怎么改变过。要说缘分的话,这个大概也算一种。

我住在修河下游的永修县,至今还记得很清楚:很多年里,不断有人把上游的修水、武宁、铜鼓三县的竹木扎成竹排、木排顺流而下,运到下游来卖。所以,我估计陈家当年发家致富可能跟竹木贸易有关系。

也有学者认为,行医在陈家摆脱贫贱的过程中发挥了关键性作用。但行医致富这一点,我觉得不太可靠,因为懂得一点医术的中国家庭从来都很普遍。话说回来,毕竟陈家没有挂牌行过医,最多可以说陈伟琳在游历途中有时候会凭借给别人治病来赚一点盘缠。关于这一块的研究,还不到位。

关于陈伟琳。这是陈氏家族崛起的关键人物。上周六在南昌青苑书店搞完新书分享会后,当天晚上我跟二十多年前的老朋友——南昌大学的刘经富老师——一块吃饭,我们在酒桌上就聊到了这个话题。竹塅陈家在经济条件大为改善之后,通过积极参加各种公益事业,慢慢地提升了在当地的社会地位和影响力。陈伟琳那个时代赶上了太平军起事,这给竹塅陈家提供了特殊的机会。江西修水位于赣西北,同时跟湖北、湖南交界,所以被称为“吴头楚尾”。太平军要从这个地方打进省城南昌,修水成了最后一道屏障,当地乡绅组织的民团顽强抵御太平军入侵,很多战斗打得非常惨烈。陈伟琳和两个儿子陈树年、陈宝箴,正是通过办团练抵御太平军,才为外界所关注,可以说这是陈氏发家(政治发家)的重要起点。这次和刘教授见面,他告诉了我一些他通过走访获得的新材料,谈了他的新看法:竹塅陈家组织的地方小支团练,汇入了余震龙(就是余春霆)组织的义宁团练,这才得以在抵御太平军攻占义宁州城等重要战役中发挥作用,义宁团练后来引起曾国藩的关注,陈宝箴也跟着沾了光。刘教授的话,也再一次提醒我不能轻信后人给前辈写的墓志铭、传记等,那里面难免会有“谀墓”之词,未必可以全信。

二、湖南党争和“赐死”:两个历史场景和疑点

关于陈宝箴。先说第一个疑点,陈宝箴、陈三立父子在湖南新旧党争之际的表现究竟怎样?这本书跟19年前的《陈寅恪家族史》相比,有些观点和结论做了改动,但有一点我是比较自信的,那就是对陈宝箴父子在光绪丁酉戊戌年湖南新旧党争之中的基本结论还没有过时。

这次重写旧著的目的之一,就是要表彰、怀念台湾学者黄彰健先生(湖南浏阳籍)。我是1993年在华南师范大学读研究生的时候,在我们系的资料室里第一次看到黄先生《戊戌变法史研究》这本书的,读了之后大为震撼。直到2007年,在茅海建老师的推荐之下,才在上海书店出了一个这本书的增订本。早在1970年,黄先生就在他那篇论文《论光绪丁酉戊戌湖南新旧党争》中,对这段历史,对义宁陈氏做了十分深刻的研究。在黄先生那个年代,可以利用的资料十分匮乏,因此特别了不起。黄先生的一些基本判断,这么多年过去了,依然不可超越。在光绪丁酉戊戌年间(也就是公历1897至1898年),也就是湖南新旧两派斗得最厉害的时候,陈宝箴、陈三立父子在新旧党派之间的表现,用一个好听的词叫“调和、协调”,用一个不怎么好听的词叫“依违”。但是,黄先生给出的是这八个字——“老成持国,无可非议”。毕竟,激进的改革主张跟渐进的维新主张很难调和。

《戊戌变法史研究》封面

我对黄先生深表尊敬之余,稍微做了一点补苴工作,把两个历史场景做了进一步还原。当时,守旧派代表人物王先谦担任岳麓书院山长,时务学堂的学生和岳麓书院的学生成了新旧党争的马前卒。陈宝箴为了平息双方争执,曾经采取过一些防范性措施,比如调阅时务学堂学生的课本,看看里面到底有没有外界传说的“民主”“平等”等激进言论。后来谭嗣同打包票说,唐才堂、熊希龄等人虽然胆子不够大,但是他敢担保他们还不至于胆小到篡改学生的课卷。黄先生早在1970年就通过很有限的资料做出推断,唐才堂确确实实组织人员连夜篡改过课卷。也就是说,巡抚大人拿到的时务学堂的课卷是被篡改过的,那当然就不会有事了。当然,我这里只是还原历史场景,不做任何评判。

下面还原第二个历史场景。宾凤阳是岳麓书院的斋长,大概类似于学生会干部吧。他被时务学堂学生张伯良等人诬告,说他在新旧党争落败的情况下,气急败坏,居然用下三滥的手段到处张贴帖子,诬陷时务学堂的老师和学生鸡奸,说老师喜欢那些年轻貌美的学生,有猥亵行为。张伯良说这些帖子对他们的人格侮辱太大了,根本没法做人,所以请学政、巡抚大人查实。真实情况是熊希龄和他的爱徒张伯良联手制造了这起冤案,就是为了打击旧党,栽赃陷害宾凤阳。直到现在,不少研究者还在说此事最终不了了之。事实上,在王先谦、宾凤阳等人不断申诉、抗争之下,陈宝箴最后做出了批示,说这些帖子与宾凤阳无关,等于还了宾凤阳一个清白。这份批示,后来也收进了汪叔子先生和我一起编辑、整理的《陈宝箴集》。

第二个疑点是陈宝箴到底是不是被慈禧“赐死”的?这个问题,每年都会被无数人问上无数次,我原本以为早就不是一个问题了。这次看到陈晓平和黄波老师的文章,他们俩也会对陈宝箴的死因表示疑惑,这一点让我有些吃惊。他们二位都是十分严谨的历史研究者,连他们都表示疑惑,一般的读者表示好奇、困惑完全可以理解。我先说一下结论,我的基本判断没有改变过:目前能够证明陈宝箴被赐死的证据都不怎么靠谱。

证据之一是所谓的“以诗证史”,就是拿陈三立诗歌中用过的典故来佐证陈宝箴之死隐藏着天大的冤屈。另一个证据是陈三立在父亲去世后异乎寻常的悲痛之词,也能间接证明陈宝箴死得异常惨烈。我在给文辉的书《陈寅恪诗笺释》写序时说过,如果“罪孽深重”“锻魂剉骨”等夸饰词语也能算数,那么我们今天追悼前辈的“永垂不朽”也就真的管用了。

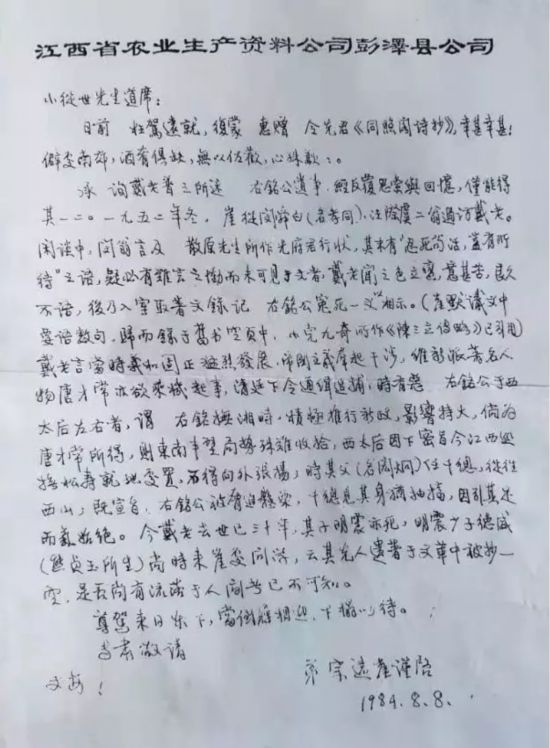

还有一个最重要的证据,那就是南昌宗九奇老师的文章。对于宗老师文章里的那条证据,我的判断还是四个字:不太靠谱。宗先生《陈宝箴之死的真象》这篇文章1983年在《江西文史资料选辑》发表之后,随后被全国政协主编的《文史资料选辑》转载,影响迅速扩大到全国。1984年,陈寅恪先生的侄女陈小从写信向宗九奇老师的父亲宗远崖先生询问,宗远崖先生回了信。下面这张就是宗老先生回信的复印件,我在文章里引用过,今天是第一次展示图片。宗远崖先生说,当年他跟另一位同事去戴远传老人家里,一块儿聊到戊戌政变,戴老脸色立刻大变,想了半天后去书房拿了一本《文录》指给他们两人看。宗远崖看了《文录》后,怕回家忘了,就把记载陈宝箴被赐死的那段文字默写在一本书的空白页上。后来,他的儿子宗九奇写《陈三立传略》时,就把这条“史料”交给儿子写进了文章。

宗九奇《陈宝箴之死的真象》(部分)

宗远崖致陈小从信的复印件

“赐死”这个传说还有后续。1992年宗九奇增订旧作,又间接转述了戴远传老人的另一段话:戴远传的父亲戴闳炯,跟随江西巡抚松寿前往南昌西山崝庐,宣布慈禧太后赐死陈宝箴密旨,陈宝箴遵旨自缢,结果一时没断气,腿在挣扎,戴闳炯看着不忍心,就过去伸手一拽,陈宝箴这才断气。这个回忆,等于进一步把这个传说细节化了。宗九奇老师没有亲自发表这一段,而是给了邓小军老师,由邓老师在自己的研究成果里公布了。这些都是传闻,我也不敢把话说死,我只是觉得不太靠谱。陈宝箴的死因目前没有定论,他的尸骨早不在了,DNA都没法做了,更没法做伤情鉴定。我在书里说,陈宝箴死后,关于他的死因留下很多谜团,这些争议不妨看成是对他另一种方式的纪念。

文辉兄这次的序言,给我很多启发。我们一般人总是同情弱者,陈宝箴父子毕竟是因为改革而被革职的,陈家也因此而家道中落。如果陈宝箴不但因为改革而丢官,陈家不但因为改革而家道中落,陈家的掌门人陈宝箴还因为改革而被迫自杀,那不就更加悲壮了吗?此外,一般人对于“阴谋论”天然具有一种兴趣,这大概也是传闻不断得到传播的原因之一。

我再举个类似的例子。光绪皇帝、慈禧太后死亡,相差只有一天。要说凑巧的话,这个更凑巧。这个传闻的影响力,比陈宝箴被慈禧赐死的影响力更大。人们肯定有理由怀疑,慈禧在自己去世前,一定要把光绪干掉,因为帝党、后党之争由来已久。我的朋友——中国社科院的马忠文老师,曾经写过一篇文章《时人日记中的光绪、慈禧之死》来讨论这个问题,他认为:“光绪、慈禧相继而死,本属一种巧合。但是,在晚清特定的政治氛围中,这种巧合注定会被重新塑造和演绎。演绎出来的生动故事可以小说家言视之,不必深究,但探究种种演绎产生的背景和原因则是史学工作者不能回避的。”我非常欣赏他的这段话。光绪、慈禧相继而死,本来就是一种巧合。我们喜欢编排历史,历史有时候也爱编排我们,不能排除巧合的存在。

关于陈三立。当年我从事陈氏研究,就是因为连陈三立的生卒年都被很多权威工具书错说成1852年。也就是说,这样一个大人物,在他去世不到60年的时候,甚至连生卒年都开始被搞错了,可见我们对他的研究有多么大的欠缺。幸好,这么多年过去了,现在看来,对陈三立的研究目前是比较到位的,超过了对陈宝箴、陈寅恪的研究。在众多研究者中,山东大学李开军老师立下了汗马功劳。当然,关于陈三立的研究还可以深化。李开军老师和他的一个博士生周洋,师生二人在《文学评论》上相继发表文章,是一件很了不起的事。他们的研究成果值得持续关注。李老师准备推出一本新书《散原遗墨》,收录的全是陈三立的手迹。李老师的博士生周洋对陈三立诗歌艺术的研究还在进行,使得这一领域更加细化、更加专业化,值得期待。

三、“今生”难以说清:陈寅恪文献的复杂性

关于陈寅恪。我用的第一个词是“焦虑”。这个星期三(12月4号),刘经富老师通知我赶紧上网,西泠印社正在网上预展一大批陈家文物,很快就要拍卖。我看完之后,有一点不敢相信,可以说有点目瞪口呆。陈家三代人,除了陈寅恪的弟弟陈登恪之外,其他每个人——陈宝箴、陈三立、陈衡恪、陈隆恪、陈寅恪、陈方恪——都有新材料出现了。这么一大批资料,从哪儿流出来的?这些新材料一旦被拍卖出去,以后就很难再看到了。所以,我用的第二个词是“期待”。我期待着公、私资源可以共享,形成研究合力。可惜的是,很多时候不但私人资源用不到,公家资源也用不上。比如说,如果图书馆的人自己想做研究,那么这本书可能永远也没办法上架。所以,我用的词是“期待”。

张求会《新见陈寅恪佚札释读》配图

上面这篇文章,是我2015年在南方都市报发表的,标题是《新见陈寅恪佚札释读》,也就是说三联版《陈寅恪集·书信集》没有收这封信。想不到,去年我在网上认识的一位上海的著名收藏家,通过微信含蓄地说在上海朵云轩拍卖宣传册里面看见我的文章了,但是这件藏品是赝品,因此,他特意向我求证,问我知不知道这件事。我说我哪里知道文物是真是假啊,我们做研究的,只看“文”不看“物”。陈寅恪引用文献,有时候用的是他自己的引述方式,前后有跳跃、有剪辑,一般人要想给他的文章造假,也太难了吧。基于这样的考量,我认为这篇文章造假的可能性比较小,这封信就算是赝品,也应该是对着原信抄写(临摹)的。造假也要有一个原物作为参照才行,必须把原物当中的东西搬过来才能以假乱真。换句话说,这封信的内容确实存在。结果,这位收藏家朋友把我大骂一顿,说你们这帮学者,东西都不真,怎么能当材料用?我说,陈先生也说过,假材料里也有真信息。我记得写文章的时候,有朋友提醒过我可能有假。但是仅就内容而言,陈寅老的信,谈的问题太专业了,所以我考虑再三还是写了这篇文章。朋友回复说“理解”。我说我当时不认识您,很遗憾。现在想听听您的意见,拍卖行是不是把我拉下水了,我成了背书的专家?他说对。这个拍卖图册里居然还把这篇文章从简体字转成繁体字,根本没跟我打招呼。问题是我可能早就被人家认为在帮拍卖公司、帮收藏人站台。这些预展的藏品,也许有些是假的,但我肉眼凡胎,不做这一行,辨认不出来。

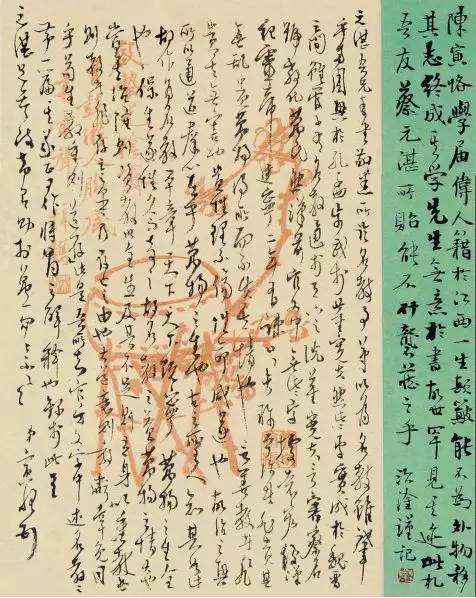

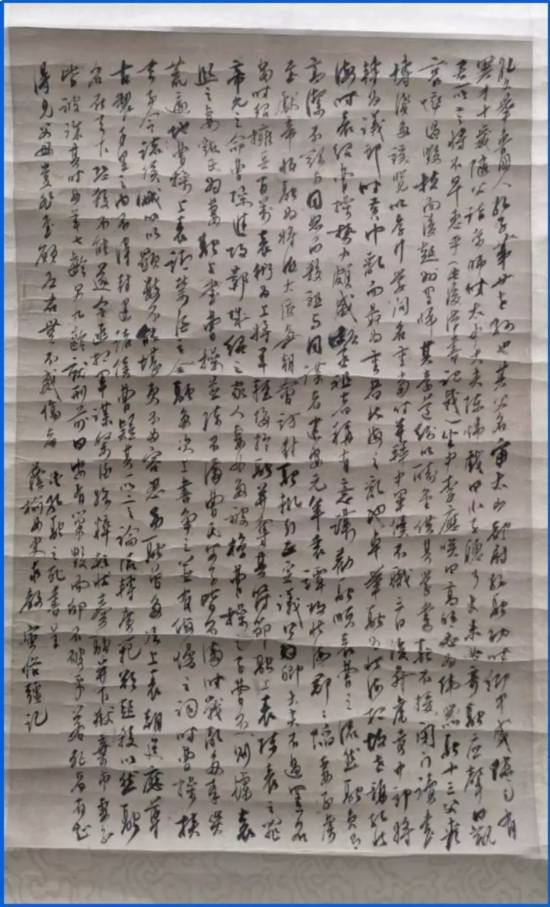

陈寅恪佚札

上面是陈寅恪的另一封佚札,我的一位做拍卖的朋友提供了高清图片,我写成了文章,是南都刘铮老师编发的。陈寅恪的这封信很长,裱成了立轴,是从日本回流的。我昨天还特意问了那位朋友,他说这个东西上个月已经被人拍走了,卖了30万人民币。各位,陈寅恪的一封信拍到了30万!所以我希望是真的,要不然这个买家就亏大了。我告诉我的朋友,真伪我辨别不了,辨认陈寅恪的字我也没有权威性。还是刚才那个问题,内容方面要想造假就比较难。

谁都想不到,杨绛先生的姑妈杨荫榆女士,就是那位因为北京女师大学潮被鲁迅骂了才出名的杨荫榆,她居然会和陈寅恪有过交集。杨荫榆主政北女师的时候干过一件时髦事——在校园里上演历史文化剧《孔融之死》。她向陈寅恪写信,请他介绍一下孔融的史实,这封信就是陈寅恪的回信。这封信只有月份——8月20日。偏偏那么巧,杨步伟的《杂忆赵家》里正好有这一天的记载,赵元任也在日记里有记录。赵元任日记的复印件捐给了清华,目前还没有整理出版,不过杨步伟的文章讲得已经足够清楚。1924年8月20日,陈寅恪、赵元任等人在德国柏林聚会。因为杨荫榆之前在美国留过学,所以我推测她可能和陈寅恪是在美国结识的。具体的考证,大家可以看我写的《一封罕见的陈寅恪致杨荫榆手札》。

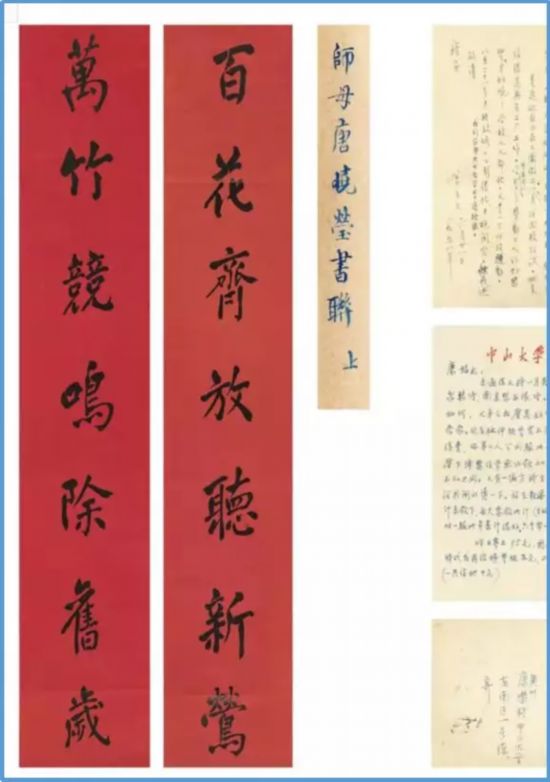

陈寅恪夫人唐筼所书对联及书信

快过年了,这是陈寅恪夫人唐筼写的对联。我们都知道,陈三立生前对唐筼这个儿媳的书法是很欣赏的。这封信是唐筼代笔写给陈寅恪的妹妹陈康晦的。

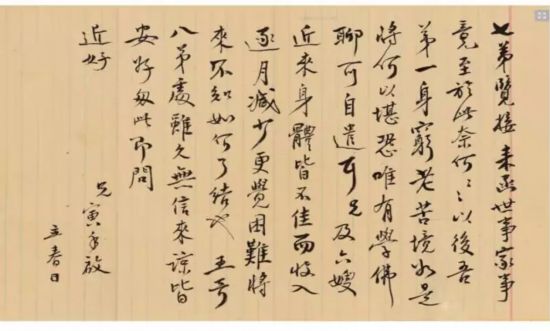

下面这件文物的可靠性比较大,不但有内容,还有信封。所以,我想托洪光华博士一定要给陈美延老师看一下,她认妈妈的字应该比较靠谱。这封信是陈寅恪解放后写给在南京的七弟陈方恪的。我念一小段:“七弟:世事家事竟至于此,奈何奈何!以后吾弟一身穷老,将何以堪?恐唯有学佛,聊可自遣尔。兄及六嫂近来身体皆不佳,而收入逐月减少,更觉困难,将来不知如何了结也。”这里面有很多问题,比如解放之后某段时间,陈寅恪收入在逐月减少,为什么?不知道。“五哥、八弟处虽久无信来,谅皆安好。”“五哥”指陈隆恪,“八弟”指陈登恪。这件东西应该比较靠谱。哪来的?也不知道了。

陈寅恪写给七弟陈方恪的信

陈寅恪写给七弟陈方恪之信的信封

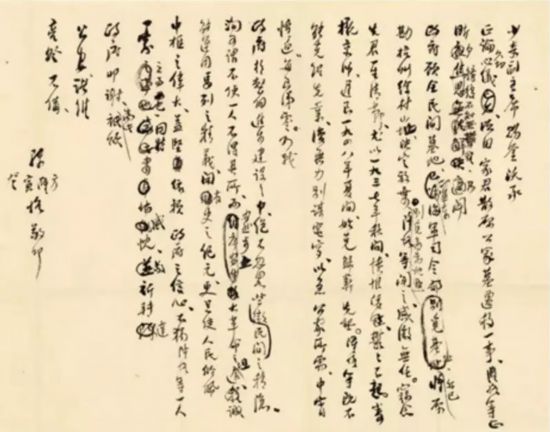

下面这封信的落款是陈隆恪、陈寅恪、陈方恪、陈登恪,抬头是“少奇副主席赐鉴”。陈家兄弟给刘少奇副主席写过信,谁听过?从来不知道!这封信估计没有六位数肯定拍不下来。信的内容,还是与1951年海军某部建疗养院要迁移陈三立的坟有关。江湖上传言:陈家兄弟各显其能,通过各种渠道寻求帮助,确凿可信的是找到国务院参事李一平,但是国务院参事跟国家副主席肯定不是一个级别。危难之际,陈家兄弟找了很多人,最高级别的有刘少奇、周恩来。周恩来参与这件事的证据目前还没找到,但我估计八九不离十。“刘少奇帮助保护陈氏祖茔一事鲜为人知”。写给刘少奇的这封信,真的闻所未闻。我估计是陈叔通起了桥梁作用,要不然陈家跟刘少奇不太可能搭上线。可以说,这批史料的价值真的很吓人。这批文物很快就要拍卖了,拍卖公司只给你看一点点,关键部分屏蔽掉了,像素也不是很高。有本事的朋友可以上网去看一下,弄下来,谁先弄,谁先写。这也是我不敢写陈寅恪传的原因之一,相关的文献还有很多在不断涌现。相比而言,陈寅恪的“前世”比较好办,“今生”真的很难说。

陈氏兄弟写给刘少奇的信件

关于“仰望”。有读者说,我这次重写陈寅恪家史尽管有所克制,但还是看得出对陈家数代先贤的仰望。我在这里回应一下。我最初给这本新书写的后记,标题是《想起两句话》,第一句话是北大李零教授的“去圣乃得真孔子”,第二句话是我母亲说的“说人嘴长,说己嘴短”。第二句话的意思是说,总是挑别人的刺,其实意义并不大,别人挑你的刺也很容易。一本书不出错不可能,看看作者说对了什么,远远比盯着他说错了什么更有价值。我这样说不是为了给自己犯错找借口,而是想说有必要改变以往的习惯。年轻气盛时,总喜欢给别人挑错,尤其是给名家挑错,因为能挑出名家的错恰恰是初学者最大的收获之一,如果名家再回一封信,那就更骄傲了,也是一种莫大的鼓励。年纪大了,这种做法就应该有所克制。

回过头来讲第一句话。我在这里展示一段我最初写的后记:“相比于孔圣人,对于义宁陈氏的‘去圣’或‘祛魅’,难度要小得多。但对我这样一个出身贫寒、学殖浅薄的人来说,也不是一件容易的事。试举一个例子:陈隆恪携家眷住在庐山时,夏天因为贪图凉爽,家居时也会光着膀子,有一回碰巧裸着上身‘闯’入了妻子喻徽的独照里。我至今还记得二十多年前第一次看见这幅照片时的惊骇和不解——义宁陈家可是‘中国近世模范人家’‘文化之贵族’啊,怎么也会有如此不雅的场景?随着年龄的增长和见闻的丰富,我终于明白了那些永恒的常识:谁都离不了饮食男女,解决了温饱才能谈斯文。当我尝试着用一个儿子、丈夫、父亲的眼光去打量另一个儿子、丈夫、父亲时,原来理解不了的事情变得容易理解了,原本接受不了的事情变得能够接受了。作为普通人的一代代陈家人,在‘去圣化’‘祛魅化’之后,反倒更加可亲可敬——面对着‘生活的压力与生命的尊严,哪一个重要’这样绵亘古今的难题,总体而言,义宁陈氏给出的答案远远超越了绝大多数人。”

这篇后记后来没有用,在座的只有这本书的策划人陈卓先生看到过。我是从这个角度去仰望义宁陈氏前贤的。此外,虽然是重写,难免还是会把20年前的某些想法、感受带到现在。感谢文辉的提示,我在定稿时把那些对于义宁陈氏始迁祖的谀墓之词做了冷处理,有时会着意指出其中难免夸大其词。

四、陈寅恪研究的接力赛

最后一个话题,关于“接力式”研究。

下面这张是1997年的照片。左边是刘经富老师,右边是我,当年他41岁,我28岁。中间是欧阳国太,就是我书里面写的竹塅义宁陈家大屋的守护者。

左起:刘经富、欧阳国太、张求会。摄于1997年7月28日

下面这张是上个星期六晚,我们俩一块喝酒、吃饭,他已经63岁了,我也50岁了,时间真快,我们俩的头都秃了。

我跟刘经富老师1999年在中大开完会后就没怎么联系,2010年我跟陆键东老师、胡文辉老师一块去清华大学出席清华国学院四大导师“年谱长编”的座谈会,那次又和刘老师见了一面,此后就一直没见过。这次在南昌重聚,大家都很开心。刘老师主动把他的新书《陈宝箴诗文笺注·年谱简编》送给我。所以,黄波老师劝我编陈宝箴年谱,现在可以不用编了,已经有人编了。这书还没有上市,我昨晚才收到,刘老师说我是第一个拿到赠书的人。对我们之前对陈宝箴某些诗文的解读,刘老师在新书里提出了一些自己的看法,我认为做得非常好。把前行者的成果拿过来,在他们的基础上有所修订、有所超越,这就是学术研究的“接力赛”。

下图左边这本是刘老师的另一本书《陈寅恪家族稀见史料探微》,中华书局2013年出版。刘经富老师做研究非常认真,所以我在《陈寅恪家史》后记里说了,他对义宁陈氏家族史的研究起到了“四梁八柱”的作用,非常关键。右边这本是今年10月份推出的新书《陈寅恪家族史料整理研究》,上、下两册,上海古籍出版社出版。这是刘老师的自我接力,同样值得赞赏。

《陈寅恪家族稀见史料探微》《陈寅恪家族史料整理研究》封面

下图这本杂志叫《关东学刊》,名气不大,但是主编谢晓萌先生很有情怀,他说今年只做了两个专辑,一是纪念五四,一是纪念陈寅恪先生逝世50周年。这一期杂志登载的胡文辉老师的这篇文章(《陈寅恪留德的经济背景》)非常好,改变了以往的一个结论。我们长期受到蒋天枢《陈寅恪先生编年事辑》的影响,也受到了陈先生三个女儿回忆录(《也同欢乐也同愁:忆父亲陈寅恪母亲唐筼》)的影响,都觉得陈寅恪留德期间生活苦得不得了,面包都吃不起。胡老师很了不起,从经济因素的角度入手,得出了和以往不一样的结论,而且给我们提供了重要的启发:“旁观者的著作干扰了亲闻者的记忆。”就算是入室弟子,就算是亲闺女,一样有可能误解、误判、误导,传闻已久的说法并不一定可靠,相关研究必须不断接力下去。

“旁观者的著作干扰了亲闻者的记忆”

再举一个例子。戊戌变法失败后,湖南的守旧党搜集了一些党争的重要文献,编了一本书叫《翼教丛编》,整理者署名“苏舆”,是王先谦的学生。后来,守旧派主要干将叶德辉说这书是他编的,明显想要抢功劳。我非常佩服的湖南大学岳麓书院的吴仰湘老师,最近把两篇还没有发表的文章给我看。吴老师的文章写得很平实很扎实,我一贯的评价是“你的文章,我挑不出毛病”。2018年1月19日,吴老师请我去湖南大学岳麓书院搞讲座,当时他告诉我很多地方有疑窦,《翼教丛编》的整理者应该另有其人。这两篇文章花了吴老师很多心血,最终他确定真正的编者是苏舆的老师王先谦。你看,研究就像侦探破案一样,从1898年到现在,一百多年才破案。如果没有敢于怀疑的精神,没有这样一种自觉的接力,可能一直到死都不知道真相。

《翼教丛编》整理者实际是王先谦

我大概想汇报的就这么多。最后,再回应一下黄波老师问的“机缘”问题。1993年我从江西考到广州华南师范大学,跟随我的导师管林先生学习,他是中国近代文学研究领域的开拓者之一。1994年江西南昌召开陈宝箴、陈三立父子研讨会,请管先生参加,管老师太忙,分不开身,就让我摸摸底。我写了一篇小文章,老师就派我代表他去开会,回来之后向老师汇报,谈到这里面有很多东西可以挖掘,老师很宽容,同意我拿它做硕士论文的课题。就这样,从1994年做起,一直没挪过窝。这就是我从事义宁陈氏研究的最大的机缘。

我先向各位书友汇报到这里,谢谢大家!

五、陈宝箴被赐死的证据不足

胡文辉:张老师比较有名家风采,我没有什么讲课经验。我就讲一下关于陈宝箴之死的一点感想。张求会讲的东西,我有同意的,也有不同意的。他说陈宝箴并非死于被慈禧赐死,我基本同意。当时,广东的张荫桓是被赐死的,但是张荫桓在中国政治界具有很大的影响力,陈宝箴跟他不能相比,陈宝箴毕竟只是当了几年湖南巡抚,而且谈不上有什么特别大的权势。一般来讲,政治人物都要有强大的人脉作基础,总的来说,陈宝箴缺乏这一点。所以,那个时候处死陈宝箴不是很合情理,没有什么特别的理由。

还有处死的方式。处死张荫桓是公开的,信息很明确,为什么当时没有任何人知道处死陈宝箴?我们判断一本书的真假,要看著录情况。比如一本号称是汉朝的书,唐朝没有记录,宋朝没有记录,明朝突然冒出来,那么这种书一般就很可疑。就像陈宝箴猝死之事,他去世那么久,一直没有人提出“赐死”这种说法,差不多一百年的时候突然冒出这样的说法,至少就目前的材料来说很可疑。除非有材料说,民国已经有人提出“赐死”说,那就可能靠谱一点。其他的一些推测材料,只能说是一种估计。陈三立后来参加了反对慈禧的密谋,因此会激怒慈禧。但这也只能说有一点点可能,因为当时参与密谋的人很多,不能说参与密谋的人都跟慈禧有特别的仇恨。这需要从公的角度来理解,不能从私的仇恨来理解。

尤其邓小军老师提出从诗的角度来解读,我觉得最不靠谱,因为就整个方法来说,推证的思路本身就有问题。

但是,关于慈禧、光绪之死的类比我不同意。我觉得慈禧跟光绪的死,一是太接近,二是对中国政治的后续影响太大了。所以,你说是一种巧合,我觉得不合理。

近年来在光绪的遗骨里发现砷严重超标,我觉得这对马忠文的文章是不利的,至少现在发现光绪遗骨有砷中毒迹象。再加上还有其他传说,比如启功就说过一个传闻,他说自己是从太监群体那儿听来的,也说光绪是慈禧毒死的。从太监群体得到的这种传闻,我觉得值得重视。这个问题跟陈宝箴的问题不能类比,所以我不同意用这个来证明陈宝箴被“赐死”不靠谱。

其他问题先不谈了,有一个问题我想请教张求会,我发现没有材料记载陈寅恪回过老家义宁。

张求会:应该没有。陈寅恪的侄女陈小从,1989年回乡祭祖,有一句诗——“百年相思一肩挑”。也就是说,这一百年一直没有人回去过。陈寅恪先生确实没有回过老家。

黄波:感谢张老师,刚刚说的陈宝箴被处死的话题,说他被赐死我觉得不靠谱,特别是邓小军先生“以诗证史”,很难解释得通。我的疑惑是,如果是直接病死,相关证据也不太多,所以您在书中还是持审慎的态度,我觉得这种态度是可取的。

我们再回到今天的主题。张老师在写这本书的时候下了很大功夫,不仅是资料的收集和整理,而且到修水进行过实地考察。我很感兴趣,相信读者也很感兴趣,当年你去的时候,义宁陈氏的相关历史痕迹还有多少?能否给大家一些可以分享的东西。

张求会:刚才给大家看的照片,就是我跟刘经富老师第一次见面时拍的,我们站的就是修水竹塅陈家大屋门前的台阶。这所老房子有可靠的文献记载,是公元1793年落成的,地方没有动过,但是土坯、地面建筑等都改动过很多次。唯一不变的就是房子的地址和朝向,还有陈宝箴中举人立的旗杆石,陈三立中进士立的旗杆墩,现在都还在。我去的时候,陈家大屋还只是县级文物保护单位。陈家人后来感谢我们这些研究者也是有一定道理的,因为义宁陈氏研究热起来之后,慢慢地就从一个县级文保单位升级为省级文保单位,最终升格为全国文保单位,这个确实不容易。现在当地在搞文化开发,修水县原来计划在今年搞一个纪念陈寅恪先生逝世50周年的纪念会,同时举行义宁陈氏文化园的开园仪式,后来因故改到了明年。文化园就在陈家大屋(凤竹堂)的原址改建,既保留原状,也会有一些展览。

陈三立中进士立的旗杆墩

除此之外,最大的遗存还是祖居旁边历代陈氏先人的墓葬。陈家的家境不是特别殷实,不大可能有丰厚的陪葬品。但是,陈家大屋出名后,还是引起了盗墓贼的“关注”。1989年陈小从女士回乡祭祖之后,就开始有盗墓贼进行盗掘,1997年我和刘经富老师去竹塅时也发现过盗墓的现象。最熟悉陈氏历代先贤墓葬群情况的,还是刘老师,他为调查墓葬群甚至遭遇过生命危险。刘老师调查获得的陈氏墓葬分布图非常有价值,当然,我指的是文献价值,而不是说墓葬本身有多么大的文物价值。历史遗存大致就是这两大块:一个是祖屋及其门前的举人旗杆石、进士旗杆墩,二是分散在祖屋附近的墓葬群。