董炳月:论鲁迅的“南京记忆” ——以其“自我”的形成与表现为中心

1898年5月至1902年2月,鲁迅在南京求学近四年。1922年他在《呐喊·自序》中第一次正面写及南京求学生活,做了选择性、重构性的叙述。决定这种叙述方式的,是其作为“作家”的自我呈现与“弃医从文”的逻辑。1926年在散文《琐记》中再次讲述南京生活,则强调《天演论》的阅读体验,进一步突显了自己的“前行者”“寻路人”形象。鲁迅在南京求学期间之所以对医学感兴趣,不仅与其父亲的病有关,而且与其祖父的《恒训》有关。鲁迅的“立人”思想、进化论观念、对西医的认同等等,均可在其南京求学生活中找到原点。

鲁迅作为出生在绍兴的破落户子弟,少年时代饱尝了生活的艰辛。祖父犯案入狱,父亲病故,家境败落,备受歧视,艰难的生活在他少年时代的心灵上留下了多重创伤。这样一位破落户子弟,后来能够成长为世界级文化巨人,关键在于他离开了绍兴,生活、成长在南京、东京、仙台、北京、上海等城市之中。如果没有这些城市,或者说如果鲁迅没有走进这些城市,那么,他大概只能在绍兴庸庸碌碌、无声无息地度过一生。比较而言,在鲁迅生活过的多座城市中,南京具有无与伦比的重要性。戊戌年(1898)三月至壬寅年(1902)一月,鲁迅在南京求学近四年。南京是他离开绍兴之后生活的第一座城市,他在这里第一次看到了“世界”,开始学习系统的科学知识,阅读了《天演论》,抄录了祖父的《恒训》,思想与人生观初步形成。他从这里东渡日本留学,回国之后又是在这里进入民国临时政府教育部,并从这里北上,前往其人生大舞台北京。对于鲁迅来说,南京是“青春第一站”,也是“出仕第一站”。2016年有一本鲁迅研究论文集出版——《从南京走向世界:“鲁迅与20世纪中国”青年学术论坛》,“从南京走向世界”——这个概括是写实性的也是象征性的,概括的不仅是鲁迅的生活形态,而且是其生命本质。这里的“世界”是空间意义上的,也是知识、思想、精神意义上的。因此,与这个“世界”相对的“南京”,也超越空间性、获得了多重涵义。质言之,绍兴出身的破落户子弟周樟寿是“从南京走向‘鲁迅’”。

南京是鲁迅的深刻记忆。成名之后的鲁迅多次写及南京与自己的南京求学生活,但是,相关表述作为一种回忆具有选择性和重构性,因而成为一种“话语”。某些未被表述的史实作为被压抑的记忆,同样深刻地影响着鲁迅。记忆是一种对待历史的态度,处理记忆是一种处理历史与现实之关系的方式,一种认识自我、塑造自我的方式。因此,不仅南京是认识鲁迅成长史的坐标,鲁迅的南京记忆本身也是认识鲁迅思想与精神世界的重要资料。本文以三个文本为中心探讨相关问题,这三个文本是:《呐喊·自序》(1922年),散文《琐记》(1926年),家训《恒训》(1899年)。

一 《呐喊·自序》中的“异地”

鲁迅第一篇写及南京求学生活的文章是《呐喊·自序》。写于1922年12月3日,距其1902年从南京赴日留学整整二十年,距其1912年随民国政府教育部离开南京前往北京整整十年。《呐喊·自序》第三节写南京求学生活,曰:

有谁从小康人家而坠入困顿的么?我以为在这途路中,大概可以看见世人的真面目;我要到N进K学堂去了,仿佛是想走异路,逃异地,去寻求别样的人们。我的母亲没有法,办了八元的川资,说是由我的自便;然而伊哭了,这正是情理中的事,因为那时读书应试是正路,所谓学洋务,社会上便以为是一种走投无路的人,只得将灵魂卖给鬼子,要加倍的奚落而且排斥的,而况伊又看不见自己的儿子了。然而我也顾不得这些事,终于到N去进了K学堂了,在这学堂里,我才知道世上还有所谓格致,算学,地理,历史,绘图和体操。生理学并不教,但我们却看到些木版的《全体新论》和《化学卫生论》之类了。我还记得先前的医生的议论和药方,和现在所知道的比较起来,便渐渐的悟得中医不过是一种有意的或无意的骗子,同时又很起了对于被骗的病人和他的家族的同情;而且从译出的历史上,又知道了日本维新是大半发端于西方医学的事实。

这段话鲁迅研究者们耳熟能详,经常引用。但是,结合鲁迅南京求学生活的实际情形来看,其中存在着若干问题。其一,鲁迅用英文字母(N与K)代指南京与其就读的学校,没有写出真实的地名与校名。在这里,南京是作为“N”和“异地”存在的。这是一种回避。其二,所谓“K学堂”,从K的发音与下文所列课程来看,是矿路学堂。就是说,鲁迅写自己学历的时候回避了初到南京时考入的江南水师学堂。这是第二重回避,否定性的回避。其三,鲁迅将“到N进K学堂”置于“困顿”“看见世人的真面目”“走异路,逃异地,去寻求别样的人们”这一脉络之中来叙述,与事实有出入。十八岁的周樟寿去南京求学,主要原因是“困顿”。1925年5月,即写《呐喊·自序》两年半之后,鲁迅在《俄文译本﹤阿Q正传﹥序及著者自叙传略》中说:“而我底父亲又生了重病,约有三年多,死去了。我渐至于连极少的学费也无法可想;我底母亲便给我筹办了一点旅费,教我去寻无需学费的学校去,因为我总不肯学做幕友或商人,——这是我乡衰落了的读书人家子弟所常走的两条路。”晚年(1934年)所作《自传》中有同样的表述,所谓“因为没有钱,就得寻不用学费的学校,于是去到南京”。鲁迅自述的“困顿”之外,还有周作人的解说,曰:

鲁迅心想出外求学,家里却出不起钱,结果自然只好进公费的水陆师学堂,又考虑路程的远近,结果决定了往南京去。其实这里还有别一个,而且可以算是主要的原因,乃是因为在南京的水师学堂里有一个本家叔祖,在那里当“管轮堂”监督,换句话说便是“轮机科舍监”。鲁迅到了南京,便去投奔他,暂住他的后房。可是这位监督很有点顽固,他虽然以举人资格担任了这个差使,但总觉得子弟进学堂“当兵”不太好,至少不宜拿出家谱上的本名来,因此就给他改了名字,因为典故是出于“百年树人”的话,所以豫才的号仍旧可以使用,不曾再改。

总体看来,鲁迅在《呐喊·自序》中对于自己南京求学生活的叙述是选择性、重构性的。他对城市、学校进行了模糊化处理,对去南京求学原因的讲述则有“传说化”倾向。“困顿”、不满于“世人的真面目”、“走异路,逃异地”都是事实,但这些事实导致的是否是“去寻求别样的人们”这种思想性、探索性的行为,是个疑问。对于十八岁的贫困青年周樟寿来说,重要的是江南水师学堂不收学费并且发生活费,他到南京投奔(“寻求”)的本家叔祖周椒生和绍兴的保守分子一样保守,并非“别样的人们”。实际上,1922年鲁迅写《呐喊·自序》的时候,对于二十四年前自己是否是“走异路,逃异地,去寻求别样的人们”,并不敢确定。他用“仿佛是想”一语将自己的叙述相对化了。既然是“仿佛”,即并非确凿的事实,是否“想”过,是当时所“想”还是后来所“想”,也是未知数。

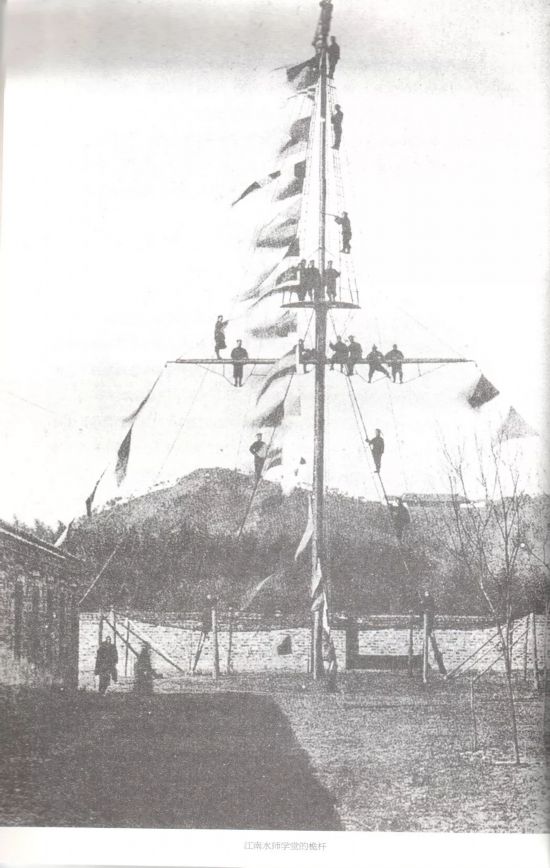

江南水师学堂的桅杆

那么,鲁迅在《呐喊·自序》中为何要对自己的南京求学生活做掩饰性、选择性、重构性的叙述?——这是《呐喊·自序》的写作目的决定的。《呐喊·自序》是作家鲁迅为自己的第一本小说集写的序,他要在这里塑造自己的作家形象,自然会把个人历史“传说化”。于是就有了“走异路,逃异地,去寻求别样的人们”这种文学性的自我描述。在其“作家传说”中,“弃医从文”是关键,而不学医则无以“弃医”,学医又要有学医的缘由,所以,《呐喊·自序》对于“《呐喊》的来由”的讲述是从其父亲的病开始的,写及南京求学生活的时候,在学校的正式课程之外,突出了课余对生理学著作《全体新论》和《化学卫生论》的阅读。

《呐喊·自序》的逻辑决定着鲁迅对“南京记忆”的选择与重构。这种重构是在去南京求学24年之后进行的,因此融入了鲁迅后来的生活体验。“走异路,逃异地,去寻求别样的人们”这种有志青年的求索意愿,对于身在绍兴的贫困青年周樟寿来说尚属“仿佛是想”,但对于到达南京之后的周树人来说确实存在,并且成为“实践”。这“实践”之中有1898年10月的转考矿路学堂——他在这里知道了赫胥黎、苏格拉底、柏拉图、斯多噶等“别样的人们”,有1902年的东渡日本,还有1911年的第二次离开绍兴。其中,第二次离开绍兴的体验尤其值得注意。1909年8月,鲁迅结束留日生活回国,在杭州浙江两级师范学堂任教,但不到一年即辞职回到绍兴,担任绍兴府中学堂教员兼监学。对于1898年离开绍兴的鲁迅来说,十多年后的返乡是个“失败”。鲁迅小说《在酒楼上》(1924)中,吕纬甫与“我”有这样的对话——吕纬甫说:“我在少年时,看见蜂子或蝇子停在一个地方,给什么来一吓,即刻飞去了,但是飞了一个小圈子,便又回来停在原地点,便以为这实在很可笑,也可怜。可不料现在我自己也飞回来了,不过绕了一点小圈子。又不料你也回来了。你不能飞得更远些么?”“我”回答说:“这难说,大约也不外乎绕点小圈子罢。”这个“我”应当理解为离乡十多年之后回到绍兴的鲁迅。

《朝花夕拾》中的《范爱农》一篇,写到绍兴的“革命”——“满眼是白旗。然而貌虽如此,内骨子是依旧的”,鲁迅、范爱农等人因批评新政府,甚至受到新都督王金发的手枪威胁。恰在此时许寿裳邀鲁迅去南京,范爱农凄凉地对鲁迅说:“这里又是那样,住不得。你快去吧……。”鲁迅在《范爱农》中写道:“我懂得他无声的话,决计往南京。”鲁迅的这次离绍赴宁,与1898年那一次相比,是自觉的“走异路,逃异地,去寻求别样的人们”。就与故乡绍兴的关系而言,此时思想、事业方面的挫折与少年时代的屈辱感叠加,激化了鲁迅与故乡的矛盾。所以,所谓“走异路,逃异地,去寻求别样的人们”,与其说是1898年18岁的周樟寿离开绍兴时的意愿,不如说是1922年42岁的“鲁迅”对于自己半生道路的表述——文学性的表述。

鲁迅1922年底写《呐喊·自序》的时候,已经发表了小说《狂人日记》(1918)、杂文《我们现在怎样做父亲》(1919),展示了鲜明的反传统姿态——即反叛性的“异”的姿态,因此,当他把南京作为“异地”来叙述的时候,实质上是在确认南京在自己思想史上的位置。“异”即“现代”。作为“异地”的现代的南京,即与作为“旧地”的S城绍兴相对立。对于来自绍兴的周樟寿来说,在清末开始现代化的南京就是这样成为“异地”的。无论是对于来自绍兴的18岁贫困青年周樟寿来说,还是对于中国封建社会的漫长历史来说,洋务运动重镇南京都是“异地”。

二 《琐记》中前行者的心迹

写《呐喊·自序》将近四年之后,1926年10月,鲁迅在散文《琐记》中再一次讲述自己的南京求学生活。《琐记》是系列文章“旧事重提”中的一篇,有回忆录性质,对于南京求学生活的回忆更细致。

在《琐记》中,鲁迅依然以“叛乡者”的形象出现,将赴宁求学作为对抗故乡的行为来叙述。这种对抗甚至体现在文章结构上。《琐记》首先叙述邻居衍太太的故事,用了四页多的篇幅(在《朝花夕拾》初版本中《琐记》共占16页)。鲁迅叙述了衍太太的“流言”给自己带来的屈辱感之后,笔锋一转,写道:

好。那么,走罢!

但是,那里去呢?S城人的脸早经看熟,如此而已,连心肝也似乎有些了然。总得寻别一类人们去,去寻为S城人所诟病的人们,无论其为畜生或魔鬼。

这段话是从衍太太引出来的,但表达的是对“S城人”的不满。这“S城人”显然不仅是指衍太太。一个迷信、虚伪、热情、善良、制造流言的乡镇老太太,不具备足以使青年鲁迅离开绍兴的力量。结合《琐记》的上下文来看,“S城人”包括(甚至主要是指)那些笑骂中西学堂的人,结合“旧事重提”系列文章来看,则包括《父亲的病》中贪婪的庸医,结合《呐喊·自序》来看,则包括那些“侮蔑”者。是这许多人迫使青年鲁迅离开绍兴。如前所述,鲁迅去南京求学的要因之一是贫穷。《琐记》写道:“无须学费的学校在南京,自然只好往南京去。第一个进去的学校,目下不知称为什么了,光复以后,似乎有一时称为雷电学堂,很像《封神榜》上‘太极阵’‘混元阵’一类的名目。总之,一进仪凤门,便可以看见它那二十丈高的桅杆和不知多高的烟通”。南京城的仪凤门与江南水师学堂的桅杆、烟筒给青年鲁迅留下了深刻印象。当时鲁迅从绍兴去南京,是乘船至下关码头上岸进城。从仪凤门进入南京城之际,他大概会想起自己病故不久、名叫“凤仪”的父亲。

清末的南京城仪凤门

考入江南水师学堂不足半年,鲁迅即转考附设于陆师学堂的矿路学堂。弃学转考的原因,按照《琐记》的叙述有两个:一个是水师学堂等级森严,高年级学生横行无忌,另一个是迷信,淹死过学生的游泳池被填平,上面建了庙,鬼节有和尚来做法事、超度亡灵。鲁迅用“乌烟瘴气”四字概括之。不过,这并非鲁迅转考矿路学堂的全部原因。结合鲁迅其他作品来看,还有学校体制与专业、安全方面的原因。1925年5月13日,鲁迅在《随感录(八)》中写到自己“在N的学堂做学生的时候”,与同学一起讥笑念“钊”为“钧”的新职员,发生冲突,两天之内与十多名同学被连记两小过两大过,再记一小过就要被开除学籍。这个候补道做校长的“N的学堂”就是江南水师学堂。校方的专横正与《琐记》所写高年级学生的横行相表里。鲁迅考入江南水师学堂后被分在管轮班,他对自己的专业并不满意。1934年他在《自传》中说得明白:“因为没有钱,就得寻不用学费的学校,于是去到南京,住了大半年,考进了水师学堂。不久,分在管轮班,我想,那就上不了舱面了,便走出,又考进了矿路学堂,在那里毕业,被送往日本留学。”他在与杨霁云的谈话中也说过:“只有福建人才可在舱面甲板上工作,外省人一律只好管理机器间。照这样下去,等到船沉了还钻在里面不知道呢!所以我就不干了。”由此可见,不愿今后“上不了舱面”,不愿做沉船时的牺牲品,也是鲁迅改考矿路学堂的重要原因。

在《琐记》中,矿路学堂的学习生活充满朝气。鲁迅的德语学习是在这里开始的,“此外还有所谓格致,地学,金石学,……都非常新鲜。”更重要的是“看新书”,而且看到了《天演论》——鲁迅写道:“看新书的风气便流行起来,我也知道了中国有一部书叫《天演论》。星期日跑到城南去买了来,白纸石印的一厚本,价五百文正。”这段记述可以与周作人日记互相印证、互相补充。周作人辛丑年(1901)十二月二十四日的日记是这样的:

晴,冷。上午看《今水经》。饭后步行至陆师学堂,道路泥泞,下足为难。同大哥谈少顷,即偕至鼓楼一游。同乡张君协和(邦华,矿生)同去,啜茗一盏而返。予循大路回堂,已四下钟矣。晚饭后大哥忽至,携来赫胥黎《天演论》一本,译笔甚好。夜同阅《苏报》等,至十二钟始睡。

查旧日历,辛丑年十二月二十四日为公元1902年2月2日,星期日。将周作人日记与鲁迅《琐记》的叙述结合起来,可以对鲁迅当天的活动有比较完整地了解。当天下午,鲁迅先与周作人闲谈,然后邀同学张邦华同至鼓楼喝茶,周作人返校之后,他到城南花五百文钱买了《天演论》,晚饭后至周作人处共读、讨论。当时,五百文对于穷学生鲁迅来说是一笔巨款。《琐记》写到,鲁迅考入水师学堂的时候,“学生所得的津贴,第一年不过二两银子,最初三个月的试习期内是零用钱五百文。”就是说,鲁迅买《天演论》的钱相当于新生三个月的零用钱。身为穷学生,花巨款买《天演论》,买到之后当晚就去与下午刚见过面的弟弟共读、讨论,可见《天演论》对青年鲁迅的吸引力与冲击力。鲁迅在《琐记》中这样记述自己阅读《天演论》的感受:“哦!原来世界上竟还有一个赫胥黎坐在书房里那么想,而且想得那么新鲜?一口气读下去,‘物竞’‘天择’也出来了,苏格拉第柏拉图也出来了,斯多噶也出来了。”即使因为“看新书”被本家叔祖批评为“有点不对了”,他也“仍然不觉得有什么‘不对’,一有闲空,就照例地吃侉饼,花生米,辣椒,看《天演论》”。对于整个思想体系深受进化论影响的鲁迅来说,1902年2月2日是个重要的日子。所以,二十四年(1902-1926)过去之后,他依然清楚地记得买书的时间和书款数额。《琐记》写于1926年10月8日,在1926年10月这个时间点上,鲁迅讲述当年购买、阅读《天演论》的体验,是对自己进化观念的确认。这种确认与此前的《狂人日记》(1918)、此后的《﹤中国新文学大系﹥小说二集序》(1935)有关进化论的表述处于同一思想脉络之中。

江南陆师学堂的洋楼

新课程、“看新书的风气”使鲁迅茁壮成长,但矿路学堂一度面临停办的风险,临近毕业时出路也是个问题。《琐记》写道:

毕业,自然大家都盼望的,但一到毕业,却又有些爽然若失。爬了几次桅,不消说不配做半个水兵;听了几次讲,下了几回矿洞,就能掘出金银铜铁锡来么?实在连自己也茫无把握,没有做《工欲善其事必先利其器论》的那么容易。爬上天空二十丈和钻下地面二十丈,结果还是一无所能,学问是“上穷碧落下黄泉,两处茫茫皆不见”了。所余的还只有一条路:到外国去。

这里,鲁迅机智地从三个角度概括了自己两所学校四年间“上天入地”的学习生活,最后归结于“到外国去”。其概括是否定性的,出国留学也因此带有几分被动性——所谓“所余的还只有一条路”。在《琐记》中,这句“所余的还只有一条路:到外国去”,与前文写及离开绍兴时的那句“好。那么,走罢!”发挥着同样的转折功能,而且前后呼应,形成一个结构,将鲁迅置于“走异路,逃异地,去寻求别样的人们”的旅程中。——这也正是鲁迅希望获得的叙事效果。事实上,在当时洋务运动的大背景上,留学是一件光荣的事,矿路学堂选派学生赴日留学是计划内的正常工作,谈不上“所余的还只有一条路:到外国去”。鲁迅启程东渡之际,同窗好友胡韵仙写送别诗三首相赠,诗序中有“兄有东瀛之行,壮哉大志,钦慕何如”之语,三首诗更是洋溢着理想主义的热情。如第一首:“英雄大志总难侔,夸向东瀛作远游。极目中原深暮色,回天责任在君流”。鲁迅一行赴日留学是1902年4月4日在横滨上岸,驻日公使蔡钧在4月11日写给日本外务大臣小村寿太郎的公函中说:“本大臣兹准南洋咨派矿务毕业学生六名来东研究矿学,该生等均系初到,为谙贵国语言文字,拟先入宏文学堂肄业,俟其通晓语言文字后再行送入别校。”可见,鲁迅用“所余的还只有一条路:到外国去”这种表述,再一次重构了自己的南京求学生活——悲剧性地重构。而且,他对于留学人数的记忆也有误。《琐记》说是五名,实际是六名。

鲁迅的矿路学堂毕业执照

《朝花夕拾》中,鲁迅回忆自己成年之后求学生活的散文有两篇,一篇是《琐记》,一篇是《藤野先生》。留日生活是南京求学生活的延续,因此《藤野先生》是《琐记》的延续。《朝花夕拾》中的文章前后衔接,有连贯性。《父亲的病》《琐记》《藤野先生》三篇之间尤其如此。鲁迅1926年10月7日写了《父亲的病》,此文最后是写父亲弥留之际衍太太让“我”在父亲耳边大喊,于是,次日(10月8日)所作《琐记》便从衍太太的故事写起。《琐记》结尾是写自己与三名同学被派往日本留学,于是三天后(10月12日)所作《藤野先生》便叙述留日生活。因此,在《琐记》的延长线上阅读《藤野先生》,某些问题会看得更清楚。《藤野先生》开头的一句是“东京也无非是这样”,这句话中的“也”字是相对于南京而言的。所谓“这样”是“怎样”?接着这句话,鲁迅用厌恶、调侃的笔调叙述留学生的辫子、学跳舞,这也就是《琐记》写江南水师学堂时所谓的“乌烟瘴气”。和当年厌恶“乌烟瘴气”、改考矿路学堂一样,鲁迅因厌恶那些“清国留学生”,再次做出了离开的决定——《藤野先生》写道:“到别的地方看看,如何呢?”于是远走仙台,进了仙台医学专门学校。这句“到别的地方看看,如何呢?”,和《琐记》中的“好。那么,走罢!”“所余的还只有一条路:到外国去。”两句一样,不仅发挥着相同的叙事功能,展现着鲁迅的相同心态,而且同样在塑造鲁迅的前行者形象。这样,在《琐记》和《藤野先生》中,绍兴、南京、东京、仙台这几座城市便同样成为鲁迅走过的“异路”上的坐标。

三《恒训》中的医学问题

如前所引,鲁迅在《呐喊·自序》中叙述矿路学堂的学习生活时说:“生理学并不教,但我们却看到些木版的《全体新论》和《化学卫生论》之类了。我还记得先前的医生的议论和药方,和现在所知道的比较起来,便渐渐的悟得中医不过是一种有意的或无意的骗子,同时又很起了对于被骗的病人和他的家族的同情;而且从译出的历史上,又知道了日本维新是大半发端于西方医学的事实。”在《呐喊·自序》的叙述中,鲁迅对医学感兴趣、课外阅读医学书籍,是起因于父亲的病。但事实上这并非全部原因,另一重要原因是《恒训》的影响。

《恒训》是鲁迅祖父周福清1899年2月底至3月初写给子孙的训词,当时他正在杭州的监狱里服刑。同年年底,已经转入矿路学堂的鲁迅完整抄录了这份《恒训》。周福清手书原件已佚,现存国家图书馆的是鲁迅的抄件。抄件最后一行为“己亥十月上浣孙樟寿谨抄于江南陆师学堂”。这里,鲁迅强调自己“孙”的身份,用了家谱上的名字“樟寿”,并且用了“谨”字,可见其对《恒训》的恭敬、重视程度。《恒训》与鲁迅生存方式的复杂关系须专文探讨,这里仅讨论医学问题。

《恒训》第一节(相当于“序言”)曰:“有恒心,有恒业,有恒产。有恒心得见有恒善,圣之基。人而无恒,不可以作巫医。持恒能久,视此训辞。”这是从总体上强调做人、生存的基本原则,即强调“恒”的重要性。更重要的是,周福清将“恒”与“巫医”联系在一起、作为“作巫医”的条件。这里的“巫医”尽管可以引申为“有专门技能的人”,但其本意毕竟是“医”,而且是起源意义上的“医”(“巫医”)。可见,整篇《恒训》是在“医”的比喻性、背景性框架之中阐述生存问题的。因此,正文部分写及医学问题是必然的。《恒训》依据训诫的内容分为九节,依次是:力戒昏聩;力戒烟酒;力戒损友;养生法;病弗延西医;家鉴(含三条“败家之鉴”即“纵容孩儿”“信妇言”“要好看”);有良心;有恒业;有积蓄。一目了然,第五节“病弗延西医”是专论就医问题。本节节题已经表明周福清不信西医,正文部分则对此做了详细说明,曰:

中国南人北人,气体不同,服药亦异。北人时服大黄,川楚人好服附子,南人且不同矣。况远隔数万里之重洋乎?予在都,见病者延洋人医,无不速毙。用冰帽者,其死更速,不知体质不同之理也。[中略]唯跌打骨断诸伤,可用西医,然须慎择,盖洋人在中国者,多庸医也。洋人金鸡哪霜治疮毒,亦不可信。我眼见张姓友,购治项痈,初颇速效,月余复发更甚,仍用中国医,医痊。

周福清对西医的否定是经验主义式的,但“气体”(体质)之说不无科学依据。本节不仅告诫子孙“病弗延西医”,而且提供了若干中医药方,介绍了多种日常养生法。

鲁迅在南京求学时手抄的《恒训》

青年鲁迅作为“孙”、作为“樟寿”“谨抄”了这份《恒训》,对于其中涉及医学的部分不会熟视无睹。因此可以说,他作为矿路学堂的学生,课余阅读《全体新论》和《化学卫生论》等生理学著作,甚至关心西医与日本明治维新的关系,远因是为父亲治病的痛苦记忆,近因则是祖父《恒训》中的教诲。不过,基于对给父亲治病的那些中医的了解,青年鲁迅对于中西医的态度与祖父相反。他否定中医,但其否定也是经验主义式的。显然是为了给自己的经验主义认识寻找科学依据,他才去阅读生理学著作。此时,所谓的“走异路,逃异地,去寻求别样的人们”,也在医学认识方面通过与祖父的对立获得了具体内容。后来,无论是在《呐喊·自序》中还是在《琐记》中,鲁迅对于中医的批判都意味着对祖父《恒训》中的中西医观的否定。在此意义上,《呐喊·自序》与《琐记》都是《恒训》的对立性文本。鲁迅在《呐喊·自序》与《琐记》中,用沉默与省略处理了自己南京记忆中的《恒训》。

四 南京作为鲁迅“原点”的多重意义

十八岁的贫困青年周樟寿从绍兴沿着“异路”来到他的第一个“异地”南京,开始了多种维度的自我建构,南京因此成为其生命的原点。在多重意义上都是如此。鲁迅的知识、思想、感情、行为方式等等,均处于“南京”的延长线上。在南京被给予的“树人”的名字,无疑影响了其“立人”思想的形成。留日时期他在《文化偏至论》中阐述了“立人”思想,而且终生坚持,持续在不同的脉络中阐述。他在南京学的是开矿,到东京之后撰写了《中国地质略论》,与顾琅合著了《中国矿产志》。这是在继续自己的“矿学”本业,符合政府的要求。如前引清国驻日公使蔡钧给日本外务大臣的公函显示的,政府本来就是派他们去学矿学。他在南京阅读《天演论》、接受了进化论观念,赴日留学之后发扬光大之。在仙台医专读书时依然读《天演论》,甚至翻译有关进化论的著作。弃医从文、从仙台回到东京之后,他在《人间之历史》《摩罗诗力说》等文章中更深入地探讨进化论。五四时期他将进化论转化为独特的“幼者本位”生命伦理观,终生坚持。他在南京开始对西医感兴趣,所以赴日留学、在语言学校(宏文学院)的日语学习结束之后,选择医学专业去了仙台医专。就性格、行为方式而言,鲁迅南京时期通过转考矿路学堂、批判中医等行为表现出的自主性与叛逆性,在留日生活中再次表现出来。从宏文学院毕业后选择医学,显然违背了留学派遣机构“研究矿学”的本意。入仙台医专就读仅一年半,就擅自退学(退学申请是别人代补的)。《呐喊·自序》中的“走异路,逃异地,去寻求别样的人们”,《琐记》中的“好。那么,走罢!”“所余的还只有一条路:到外国去。”,都是以1898-1902年间的南京为坐标,被1922、1926年的鲁迅表述出来。这种“走”的姿态成了鲁迅的基本生命形态,所以,他出国之后从东京走到仙台,从仙台走回东京。回国之后从绍兴走到南京,从南京走到北京。1926年从北京的“走”,则成为鲁迅生命史的巨大转折点。

对于鲁迅来说,南京求学生活如此重要。因此,以这段生活为坐标,鲁迅的人生与思想可以划分为三个时期:前南京时期,南京时期,后南京时期。

如前所述,鲁迅比较完整地写及南京求学生活的文章仅有《呐喊·自序》与《琐记》两篇。南京求学生活的许多内容被他封存在记忆之中,我们只有从周作人、许寿裳、张邦华、许广平等人的回忆中,才能相对完整地看到他当年南京生活的面貌。例如贫困——贫困到缺冬衣、吃辣椒御寒,与旗人的冲突,等等。被封存的记忆更为沉重,与被表述的记忆一起,共同证明着鲁迅“南京记忆”的重要性。

《琐记》写于1926年10月8日,第二年即1927年鲁迅定居上海。同样是在1927年,蒋介石发动“四一二”政变独揽政权、南京国民党政府成立。历史的、现实的、个人的、社会的诸种因素,决定着鲁迅会持续关注南京。鲁迅一贯反专制,定居上海后积极倡导革命文学、成为左翼文坛领袖,与压制左翼文学、进行文化围剿、杀害进步作家的南京政府之间存在着根本性的对立。因此,对于上海时期的鲁迅来说“南京”成为政治性的城市。鲁迅1928年4月10日所作杂文《太平歌诀》,从有关中山陵的三首民谣批评民众的蒙昧与某些“革命文学家”的自欺欺人;1931年12月发表的《南京民谣》视国民党大员为“强盗”,讽刺其装腔作势、各怀鬼胎;1933年1月26写给日本友人望月玉成的七绝《赠画师》,前两句为“风生白下千林暗,雾塞苍天百卉殚”,讽刺了南京政府的黑暗统治——“白下”即南京。

鲁迅晚年最后一次集中抒写南京与自己的南京记忆,是在1931年6月。6月14日,他给来访的日本友人宫崎龙介及其夫人白莲女士写了两首七绝(两幅字),分别是:

大江日夜向东流,聚义群雄又远游。六代绮罗成旧梦,石头城上月如钩。

雨花台边埋断戟,莫愁湖里余微波。所思美人不可见,归忆江天发浩歌。

宫崎龙介是孙中山革命的支持者、大名鼎鼎的宫崎滔天(1871-1922)的侄子,其父宫崎弥藏也是中国革命的支持者。鲁迅面对宫崎龙介,显然是想起了自己的青春时代——青春时代的南京与东京,于是写下了这两首诗。诗中,现实、记忆、政治、抒情四者完美地融合在一起,长江、石头城、雨花台、莫愁湖等南京标志性景观得到全面呈现。这两首七绝,可以看作晚年鲁迅写给南京的告别诗。

2019年4月17日完稿。于寒蝉书房。

(图片来自徐昭武编著的《寻求别样的人们/鲁迅在南京》一书,由作者提供)