阿尔茨海默病:脑海中有橡皮擦的人

来源:澎湃新闻 | 余春娇 2019年11月27日17:08

博尔赫斯曾在谈话录里解释过,西班牙语里不说“醒来”,而说“recordarse”,意思是纪录你自己,想起你自己。这或许可以成为阿尔茨海默病一种直观又伤感的注脚。从记忆的漏拍开始,病症越来越频繁地干扰病人的认知、毁灭他们的纪录。直到他们再也想不起自己,起床已经不等于醒来。

《依然爱丽丝》电影海报

记忆错乱和失忆是阿尔茨海默病最为人熟悉的症状,是许多文学和影视作品对其的表现,给人留下的最深印象。但仅用失忆去理解甚至定义他们,未免单薄甚至粗暴。这种无法挽留的丧失一切的变化,每天都像重新打开一份未保存的文档,失去了上下文,只剩下孤立的明灭的光标。没有坐标系,无法自我定位。

电影《依然爱丽丝》的原著小说《我想念我自己》,书名源于小说临近结尾时爱丽丝与丈夫的两句对白“我想念我自己。”“我也想念你,爱丽,非常想念。”爱丽丝是哈佛大学认知心理学的教授,从事语言学领域的研究,却患上了最终将同时失去认知能力和语言能力的阿尔茨海默病。生活在不久的时间内发生了剧烈的变化。她记不起话到嘴边的词汇,在离家不远的地方迷路,会经常跌倒,会摔东西。过去简单甚至枯燥的选择,摇身变成了一座迷宫。“我正在失去昨天,我很难讲出任何细节,而且我无法决定记住什么,忘记什么,我经常惧怕明天的到来。”她告别了工作,也告别了阅读和研究,花费50年建立起来的秩序正在瓦解,她自知社会人格终将随之消逝,在关爱失智症的大会上,她以病人的身份刻不容缓地向大家讲述自身感受,她在努力维持自己的短时记忆,很清楚“用不了多久,就算我还知道这种感受,也无法讲给你们了。”而再过不了多久,她会不能认出女儿和丈夫、镜中的自己。“我们感觉自己既不属于过去,也没有到达未来。”他们像在“某个失落的世界里,在这个世界里,感觉非常孤独、绝望。”

英国作家特里·普拉切特如此描绘这种孤独和绝望:“就像你一个人站在海边,海浪不见了,所有的人也不见了。”

“所有的人”其实还在,囿于患者的困境,也与患者被病症分隔在不同的维度中。阿尔茨海默病后期,大脑海马体缩小导致的认知障碍和神经细胞受损带来的情绪和行为问题会相继出现,微小之处尚会带来具有破坏性的变化。《本杰明巴顿奇事》可能是个不恰当的比方,但患有阿尔茨海默病的老人们,通常在行为举止上,趋向对婴幼儿的回归。尽管病人自己也在用精神支撑与它对抗,但正是它的不可逆性,为所有的人披上了西西弗斯式的悲剧色彩。

老年的诺亚每天不辞辛劳地为老太太艾丽反覆诵读一本笔记本,上面记录了他们一起疯狂度过的夏天,分隔的十年,几百封信,一栋他为她修建的房屋,这些曾经为爱情做的挣扎和经历的水深火热本该是他们共同的回忆。但在只属于两个人的回忆面前,只有双方都在场,回忆才成立,追忆才有意义。否则,不仅是被阿尔茨海默病挟持的艾丽,亚诺虽然没有病痛困扰,也被过去狠狠遗弃,独自清醒地面对巨大的孤独和悲伤。大多数时候艾丽显得茫然,只要艾丽认出他来,哪怕两个人什么也不做,这些普通人语境下的寻常瞬间都是高光时刻。但激动和欣喜,像落日余晖一般迅速退去,诺亚从她的挚爱被再次还原成陌生人,艾丽甚至会处于本能的自我保护,对他树起敌意。照料阿尔茨海默病人是条注定的下坡路,这是对家人而言,最残酷的地方。理智上做好准备的人,谁能不抱着哪怕一丝对奇迹的盼望呢?

周迅参与的该期《奇遇人生》讲述了直面阿尔茨海默病的日本家庭的故事。

情感兴许是家人和阿尔茨海默病患者之间的最后一座鹊桥。在周迅的那期《奇遇人生》里,患有阿尔茨海默病的父亲没有正面回答“您知道您身边这位美丽的女士是谁吗?”这个问题,自顾自唱起歌来。就在母亲用笑容掩饰神伤的时候,他跳过春天和夏天,唱了《四季歌》里,“喜爱秋天的人儿是……是我的恋人”这一段来唱。母亲脸上的笑容顿时焕发出光彩。浪漫的人接纳了患者失去心智的事实,却也不放弃对他们心灵的慰藉。即便在患者的视野里,回忆或事实已虚实难辨,可以肯定的是,她们仍然会受到真实情感的触动。

也有更极致的浪漫主义者,安德烈·高兹,也许比起法国哲学家的身份,他为妻子多莉娜写下的终极告白《致D》更为大众熟知。以至于西班牙库伦卡剧团,将阿尔茨海默病具化为主角之一,和安德烈与多莉娜一起将《致D》搬上了舞台。“很快你就八十二岁了。身高缩短了六厘米,体重只有四十五公斤。但是你一如既往的美丽、幽雅、令我心动。我们已经在一起度过了五十八个年头,而我对你的爱愈发浓烈。我的胸口又有了这恼人的空茫,只有你灼热的身体依偎在我怀里时,它才能被填满。”《致D》出版后不久,安德烈跟随多莉娜,又或者说带领多莉娜双双殉情。因为“世界太空了,我不想长寿”。在不可抗拒的疾病面前,他们偏执地扼杀了自己,因为先于命运,还能称得上是选择。如果说,自我遗忘将多莉娜身上的社会性毫无保留地剥离,至少安德烈对她动人样貌的描摹、动心时刻的记录和对彼此塑造的感激之情,重新赋予了她在社会和文化中的“自我”。并借助文学的力量,具有煽动性地定格了她令人沉迷的完美形象。说来讽刺,阿尔茨海默病对妻子的侵袭,竟成为他重新审视这段长达几十年婚姻的契机,但因病痛催生的狂热爱情和对自己没有更好爱她更早向她表白的悔意又如此真实。

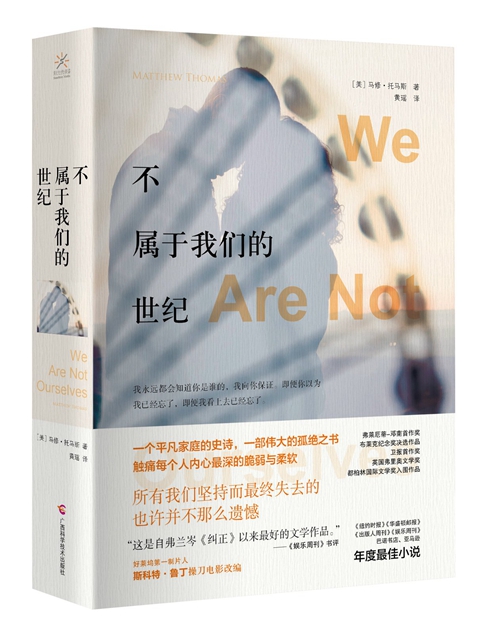

既然如此,病痛的拷问下,人生的困惑和意义是否也值得重新洗牌?埃德本该是牵着妻子艾琳的手,带着她奔向美国梦的人,但两人因为梦想出现分歧而面临婚姻危机,又因为埃德的阿尔茨海默病而饱受折磨。艾琳一心想创造的生活遭遇变故,她自己也陷入了家庭与道德的困境。《不属于我们的世纪》还是给了他们温情的出口,疾病不会否定过去的意义,因为爱继承了奋斗的衣钵。与许多病人家属一样,艾琳为埃德病情的恶化作了详细的笔记。埃德出于自尊对病情的掩盖,维持正常的伪装,直到他面对祝贺自己生日的朋友们,因为“一半朋友不认识”第一次流露出不解的神情。从艾琳视角出发以记录埃德逐渐迷失的过程,读来也颇为残酷。正如《查无此人》的作者于是所说:“阿尔茨海默症吞噬记忆,并让旁观者残忍地注视时间消失的轨迹。”

子清的母亲已经去世,子清的父亲患了阿尔茨海默病后,就被他的第二任太太送回了子清身边。在逐渐自我遗忘的父亲面前,子清才意识到,自己对父亲也认知甚少,无法替他重建身份,更“不能面对自己和上一代人的巨大隔阂”。《查无此人》将对个体记忆缺失的忧虑,延展至两代人之间。《我想念我自己》中也有一段描写于此形成互文,只是从“上一代人”的角度出发,“她(爱丽丝)想跨过餐桌,拥抱女儿,但两人之间隔了太多盘子、杯子,还有多年的隔阂”。如果个体失忆将导致个人身份的消逝,那么集体记忆的不可靠引发的则是集体的自我怀疑。这 “无忆可追的悲切”(《查无此人》后记),或许才是阿尔茨海默病被反复书写的意义。