“‘盛筵’不知何时可再?” ——饶宗颐先生给我的信

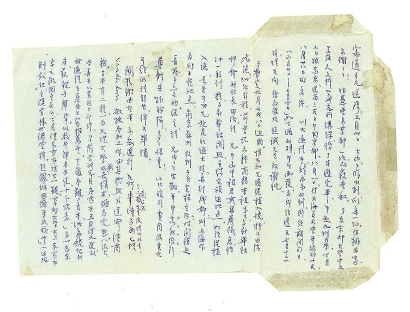

1980年6月15日饶宗颐致信曾宪通

季羡林先生写道:“饶先生治学方面之广,应用材料之博,提出问题之新颖,论证方法之细致,已经能给我们留下深刻的印象,在在给我们以启发。”这篇长序在学术界产生很大的影响。自此之后,所谓“南饶北钱”和“南饶北季”的说法便不胫而走了。

饶宗颐先生写给我的书简共有七十多通,主要集中在上世纪80年代初期到新世纪开禧之年,大体上可以分为三个时段。为了便于理解,我在这里简单介绍一些与书札有关的背景资料。1979年11月,中国古文字研究会第二届学术年会在广州举行,商承祚先生任本届理事会理事长,赵诚先生和我任秘书长负责秘书处的具体工作。会前,商承祚理事长向新华社发表谈话,欢迎海外的古文字学家到内地参加古文字学术研讨会,并表示已为港澳台地区的同仁预留了参会的席位。当时,我们通过香港中华书局的李祖泽先生了解到饶先生刚刚从中文大学退休,有意到内地走一走,看一看。商先生立即给饶先生发了邀请函,饶先生遂答应将在日本京都讲学后前来赴会。这次古文字研究会有两个显著的特点,一是老一辈的古文学家到得最齐,二是首次有海外的学者(香港地区的饶宗颐和美国的周鸿翔)出席会议。对于饶宗颐先生的到来,当时的省委领导十分重视,时任省委书记的吴南生先生特地在广东迎宾馆设宴欢迎饶宗颐先生。席间吴书记说:“这次是饶先生阔别故土三十年后首次回到广州,希望今后多回家乡看看,多到内地走走。”当时饶先生显得非常激动,他说:“我从小熟读地方文献,十四岁写了《楚辞地理考》,在顾颉刚先生主编的《禹贡》杂志上发表文章,与钱穆先生辩论《楚辞》中的地名和江名的所在处,对各地的方志亦熟读在胸,可是我现在却是个无家可归的游子,真的很想到各处去走一走,看一看呀!”吴书记当即表示,“欢迎,欢迎!”并对着在座的高教局局长林川和省社科联杨樾同志(他们都是饶先生的同乡)说:“必要时可叫中山大学的曾宪通同志陪同,他陪容老、商老到过许多地方,对那里的人和地都比较熟悉。这也是向饶先生学习的好机会啊!”就这样,饶先生回到香港后又转到日本京都大学讲学。饶先生最早写给我的这些书简,就是在第二届古文字研究会后回到香港和在日本讲学时写给我的,这也就是这批书札开始于1980年的原因。

第一个时段从1980年初到1981年10月。

饶先生在广州参加第二届古文字学术研讨会后回到香港,于1980年1月6日来信云:

回港后,在中大(中文大学)参加中日文化交流会议,忽染强烈感冒,旬日为之不快。久久未致书道谢,驰想无已。

此次……有机会接触新资料,真胜读十年书!而旧雨新知,聚首一室,倍感亲切。而弟又得与昆仲会面,愉快万分。一切多得吾兄妥为安排,谨此深致万二分之谢意。

商老不知决定何时赴美?兄如与同行,经港时,请在舍下暂屈数日,可以长谈。弟如前议,四月中赴法,五至八月,在京都大学。……九月及十月,希望在国内多作逗留,参观各博物馆,或先至敦煌一行,再至成都,届时不知能如愿否?

1980年9月20日,饶先生从香港乘直通车到广州,住广东迎宾馆,与广东省高教局林川局长会面,正式确定由我全程陪同饶先生北上作学术考察。21日上午,饶宗颐先生与中山大学参加第三届古文字研究学术年会的学者一道,乘飞机飞往成都。这次成都学术年会在饶先生的影响和带动下,日本学者来得最多,香港中文大学中文系也由系主任常宗豪先生带队,组团出席会议。从23日至26日讨论卜辞分期和数字卦问题,饶先生在会上发表了《略论马王堆易经》的论文,得到张政烺先生的高度赞赏。27日起,饶先生由文物出版社专程前来迎候的郑昌政先生和我两人陪同(郑先生陪至北京),走访了全国十四个省市的三十三个博物馆和考古队后,于12月15日返回香港。先生在考察过程中对楚地的出土文物情有独钟,在北京收到文物出版社王仿子社长赠送的新出《云梦秦简日书》一书时,便兴奋地对我说:“你所写的《楚月名初探》初步揭示了秦简日书的价值,现在有了这本完整的日书,我们应该找机会一起来认真研究才行啊!”遂确定以“楚地出土文献研究”作为进一步共同探讨的课题。

饶先生回到香港后,于12月22日来信说:

八十天同游,陪同到底,真余一生经历永远难忘之事,十分可念,复万分感谢!

回港稍憩,即患大伤风,旬日未愈,虽云气候转变,想亦积劳所致。久久不想握管,迟至今日始写信,歉疚之至!

……兄来港事,各方已谈妥,只是研究所所长赴法未返,须一九八一年一月七日才回港,方能发出聘书,请稍待旬日。……

影片全部冲洗,成绩尚不错。其中在承德胶卷不同,只能冲成幻灯片,不甚佳。其一须寄澳洲冲洗。最末一卷即上海以后至富阳、衡阳者,因装入时大意,全交白卷,至为可惜!

我曾经在《选堂访古留影与饶学管窥》一书中简单交代过书中的照片为何“缺头”(因胶卷装不好,缺成都、兰州和敦煌三地照片),由此信则可确知照片“缺尾”的原因所在了。总之,第一个时段前后差不多一年多的时间,通信的主要内容是谈参加两次古文字学术年会和给我办理赴香港中文大学做访问学者的相关事宜。以上这两通书札,都是从内地回到香港后所写。

自1981年10月至1983年年底,本人应香港中文大学之聘,任该校中国文化研究所访问副研究员,在饶先生的直接指导下,与饶先生共同完成了《云梦秦简日书研究》《随县曾侯乙墓钟磬铭辞研究》和《楚帛书》三本著作。

第二个时段开始于1984年初至1988年底,即我从香港中文大学回校后大约五年左右的时间。这段时间的通信大体上围绕着下面这几项主要内容:

一是通报我们联名发表著作的出版情况。饶先生在内地聘请年轻学人前往香港中文大学做访问学者,一般都是由先生提出研究课题,共同研究和讨论研究对象的主体内容和一些应该注意的细节,根据自己的研究心得各自写成单篇论文,最后以联名方式发表成果。这是先生对这些年轻后辈的扶掖和栽培。我于1981年10月抵港,1982年便在香港中文大学出版社联名出版了《云梦秦简日书研究》。当时,先生指导我将秦简《日书》中的《岁篇》与时代相近的《淮南子·天文篇》相比较,写成《秦简岁篇讲疏》一文,交给先生看后,他特地在《云梦秦简日书研究》的首页写了一篇“卷前语”,指出:“关于日书某月份内日数和夕数的记录,代表昼夜的长短,我尝初步指出二月和八月,其数皆八,即《淮南子》所谓‘日夜分平’,这和刑德七舍有着密切的关系。曾君宪通进一步证明所谓‘分平’即是春、秋分,这些代表一年中各月份昼夜的长短共有七式,正是七舍、七衡;汉人所说的日行十六所或十六道,和秦简以日夕为十六个单位完全一致,又论日书中的楚历月名,并据秦楚月名对照表以追溯未经秦人改造过的楚历原貌,研究更为深入,特别写成《岁篇讲疏》专文,今与拙作合为一书,希望方家加以指正。”饶先生奖掖后进不遗余力,于此可见一斑。

关于《楚帛书》研究,饶宗颐先生具有两大优势:一是从上世纪50年代起,就从不间断地从事楚帛书的研究并发表新著;二是他拥有一套高倍数的放大照片,对于解决楚帛书疑难字的释读十分有益。本人的《长沙楚帛书文字编》就是根据这套照片编撰而成的。这里有个细节需要加以说明。1980年11月,我陪饶宗颐先生到北京,住在华侨大厦。有一天晚上,考古所的李零前来拜访,李零把他准备参加会议的有关《子弹库战国楚帛书》的论文油印稿(缺帛书释文和考证)送给饶先生。饶先生对李零的著作非常重视,经常有所参考和引用,他在给我的信札中,经常关心“李零书出版未?”在1985年的一通信札中还提到“港中华书局告知《楚帛书》可于七月中旬出版”。因为我们的《楚帛书》有些地方参考或引用了李零的《子弹库楚帛书》,故先生一再告知香港中华书局,一定要在北京中华书局出版李零的《子弹库楚帛书》后,再出版香港版的《楚帛书》,并且说“这是学术界的规矩”,由此可见,饶先生作为学术大师的风范实在令人钦佩!

二是关于《饶宗颐史学论著选》的篇目及请季羡林先生作序。1982年香港中华书局出版了三卷本的《选堂集林·史林》。我曾经在香港《大公报》“艺林”发表过一篇读后感,指出此书与钱锺书先生的《管锥篇》可并称为“南北学林双璧”。1984年中山大学胡守为教授应上海古籍出版社的邀约,正欲编纂《饶宗颐史学论著选》一书,作为内地介绍饶先生的第一部著作,并请季羡林先生为此书作序。饶先生对此非常重视,除从《选堂集林·史林》中提取有关篇目外,还积极补充其他相关资料,进一步加以充实。季羡林先生在序中指出:“饶先生治学方面之广,应用材料之博,提出问题之新颖,论证方法之细致,已经能给我们留下深刻的印象,在在给我们以启发。”这篇长序在学术界产生很大的影响。自此之后,所谓“南饶北钱”和“南饶北季”的说法便不胫而走了。

三是关于《明本潮州戏文五种》的纂集和出版。上世纪的50年代和70年代,广东的潮汕地区分别在揭阳和潮安两座明代墓葬中出土了两个明代戏文的抄本,一为出自揭阳的明嘉靖年间的潮剧抄本《蔡伯皆》(也就是《白兔记》),另一为出自潮安的明宣德年间的写本《金钗记》。此外还有早已流出国外的嘉靖刻本《荔镜记》,和同一刊本现藏英国牛津大学的另一刻本,以及现藏日本东京大学东洋文化研究所的万历刻本。饶宗颐先生特地从国外找到这些流失海外的戏文,并在奥地利维也纳国家图书馆找到明万历刻本《荔镜记》戏文的复印件。饶先生建议将这三个流失海外的明本潮州戏文刻本加上国内出土的两个手抄本,编成《明本潮州戏文五种》,交由广东人民出版社出版。饶先生在写给我的书札中,多次提到这些珍贵资料,并由我带交给广东省社科联文学研究所的杨樾先生。这部《明本潮州戏文五种》得到饶宗颐及李一氓、吴南生等先生的大力支持才得以印成,在潮剧史上具有重要的影响。

选堂书札的第三个时段开始于1989年,这一年的7月13日饶先生在给我的信中谈到了“老”的问题。信中说:

我近时目力已大不如前,深觉“老”之已至,作书写画,尚可胜前,獭祭钻研,已感吃力,幸记忆与联想力,犹未衰退。方将平生论文结集删订,以后惟从事译述,以排遣岁月。

这通书札十分重要,是饶公此后近三十年发展路径的最好表述。按照饶公自己的描写,这里的所谓“老”的表现,一是目力大不如前,二是獭祭、钻研已感吃力。信中的所谓“獭祭”,是指罗集经典名句成文者,乃饶公和钱锺书两位最为擅长的一种文体。所幸这时的饶公记忆力与联想力尚未衰退,作书写画尚可胜前,这就是饶公晚年大量创作书画作品的原因所在。从这批选堂书札可以看到,自饶公发现自己“‘老’之已至”以后近三十年间,他自己所处理的重要事项。现加以梳理并略作说明。

一是筹建“饶锷纪念馆”。

在1987年10月23日信函的右侧边缘上写着密密麻麻、芝麻大小的小字,云:

弟潮州市故居事,曾函吴南生先生,请其主持。昨间于宴会上晤见潮州市书记及副市长,均告该产即可发还,并能协助与暹罗方面进行交换商量诸事。余已请泰京友好侨领郑君出面调解,希望可以成事。南生先生见面时,请代为致谢!

前段时间,有友人传来一封饶宗颐先生致季羡林先生的信札,信中提及请中大曾宪通君面陈款曲,请季老为题写“饶锷纪念馆”五字的匾额事。信中提到:“所以敦请先生题榜者,因先君著有《佛国记疏证》,惜已散佚,颐之从事梵学,实受诸庭训,未敢忘本。敬乞先生文字,用述先德。”时间是在11月15日。另据本人记事本的记载,1991年11月13日晨饶公来电嘱办数事,其中就有请季羡林先生题写“饶锷纪念馆”五字,可用小字书写再放大刻匾。这段记载与饶公致季老书所言相符,可以印证。加上此信所言故居之事,三者正可以互相说明。但此事几经周折,在潮州市政府的主持下,后来演化为在饶家“荣成号”榨油厂旧址的基础上建造“饶宗颐学术馆”(即“颐园”,饶公尊翁饶锷先生的事迹也陈列其中),并将东城区下东平路305号原“天啸楼”宅院开辟为“饶宗颐故居”,成为潮州市两处著名的人文景观。1998年5月,我追随饶公参加北京大学百年华诞汉学研究国际会议,提交了一篇《潮州饶宗颐学术馆记》,文载《文化的馈赠——汉学研究国际会议论文集》(北京大学出版社2000年),将潮州饶宗颐学术馆推向国际学术界,潮州市府此举深获好评。

二是增订 《楚地出土文献三种研究》在北京中华书局出版。

饶宗颐先生和我在香港中文大学出版社出版的《云梦秦简日书研究》《随县曾侯乙墓钟磬铭辞研究》及香港中华书局出版的《楚帛书》三种著作,在内地不容易看到。因此,北京中华书局想请饶先生修订后印行内地版,以应需求。但饶先生在来信中表示,自己实在没有时间逐一修订,独立成书,故建议将三者合一,由北京中华书局印行内地版。关于这本内地版的书名,饶先生在来信中有多次讨论。因为新的书名需顾及三种出土材料的地点、时代及内容性质的不同,颇费周章,最后考虑到秦简的出土地云梦原属楚之南郡,出土曾侯乙编钟编磬的随县后亦归楚,出土楚帛书的长沙则一直是楚之重镇,三者皆属楚地,故新的书名最后确定为《楚地出土文献三种研究》以总括之。该三种书的内容都略有增订,于1993年8月由北京中华书局印行。

三是创办大型学术集刊《华学》。

1993年12月,中山大学敦聘饶宗颐先生为名誉教授及中华文化研究中心主任。1994年,饶公筹募资金于中山大学创办大型学术集刊《华学》。他在这一年2月所写的发刊辞中指出,中华文明是一个从未间断的文化综合体。我们所要揭橥的华学趋向有三个方面:一是纵的时间方面,探讨历史上的重要的突出事件,寻求它的产生、衔接的先后层次,加以疏通整理。二是横的空间方面,注意不同地区的文化单元,考察其交流、传播互相挹注的历史事实。三是在事物的交叉错综方面,找寻出它们的条理——错综关系。《华学》由崇圣大学(泰国)、清华大学和中山大学合编,迄今已编辑出版十二辑,第一、二、五、七、十一、十二辑于中大刊行。我保存有饶公关于《华学》稿件和版式要求的一通书札,是随意写在装文稿的封套上的。他写道:

宪通兄:

各文皆可用,请注意行文及误抄处,望撰者校时能自行改正。简体字应一律改成繁体。排版照北大《国学研究》格式横排,小字注系于篇末,同一版勿分为多段,字排疏点,务使好看。全部排列次序目录盼拟定f ax一份来看。

随着通讯工具的发达,来往书札便逐渐为电话、传真所代替了。

四是启动《饶宗颐二十世纪学术文集》的编辑出版工作。

饶公在信中提到要把“平生论文结集删订”,在1990年代初就已经开始启动。最初拟在广东人民出版社出版。1993年4月广东人民出版社“关于编辑出版《饶宗颐文集》的方案(初稿)”中提出:“本文集收录饶先生自1936至1993年期间完成的学术专著四十种,论文及其它文章三百篇(包括已发表和未发表的)约六百万字,拟分二十册五年出齐。”饶先生委托本人担任编委会主任。当时在国内聘请顾问十名,编委及特约编委十四名,并在中大梁銶锯堂第三会议室举行“饶宗颐文集编委会首次会议”,向新闻界发出了重大信息,后因经费等问题未能实现。直至两千新禧之年,台湾新文丰出版社找到饶公,表示愿意无条件为饶公出版文集。下面这通书札,是由饶公的女婿邓伟雄先生带来的。信中说:

宪通如晤:

拙集重新安排后,拟命名为《饶宗颐廿世纪学术文集》,面目将为之一新,略志缘起数语,未知当否,请酌。

未刊之新著除《三星堆西南文化创世纪》一书之外,将增入“郭店楚简一覕”数篇于简帛学之前,其他有改订及新增之论文,候旧年底归港后一一影出补上,以竟全功。

此书得兄鼎力相助,望能在本年出世,作为古文献廿世纪学术之小结。

……

《在开拓中之训诂学》,拟附入尊著论楚易卦一文,请影出增入,又及。

《饶宗颐二十世纪学术文集》终于在2003年10月由新文丰出版社分十四类二十册全书出齐。饶公在此书后记中写道:“《饶宗颐二十世纪学术文集》之构思,肇始于上世纪九十年代初,当时得廖烈智先生巨资勷助,工作得以进行,又得曾宪通教授延揽粤中及中外文史名宿,主持编审文稿,经多次集会商讨,联络出版事宜,浓情渥谊,殊深铭感。惜种种原因,未能成事。至二千禧年底,余在台北‘中研院’主讲,与新文丰出版社高本钊董事长言及此事,蒙其一诺,由新文丰出版社担承付梓。”饶公在给我的信中提到“略志缘起数语”者,即此文集“后记”之谓也。

饶宗颐先生是一位既有“国学”家之渊博,又有“汉学”家之专精,更兼具“华学”家之中华文明史观的特质型国际级大师。他的书札,也同先生的其他精神产品一样,字里行间都透露出他的睿智和风范,是值得我们好好学习和珍惜的。

(作者为中山大学中文系教授)