百年前的燕园故事

盔甲厂胡同时期的燕京大学男校大门内

1931年,燕京大学校园。博雅塔、钟亭、小山、雪。

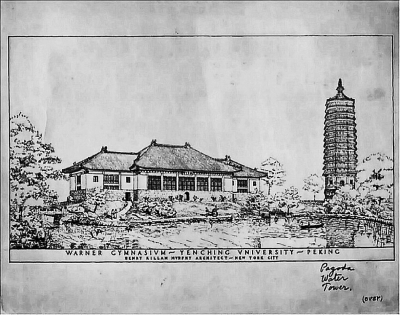

1921年,校园设计者亨利·墨菲手绘的燕京大学效果图。

“二十世纪的东方和西方依旧因文化差异而彼此隔绝,如果有什么可以跨越这道鸿沟,那就是燕京大学。”《燕京大学与中西关系(1916-1952)》的作者菲利普·韦斯特如是说。这本成书于1976年的历史著作今年由北京师范大学出版社推出中译本。

100年前,燕京大学在北京建立,这所从成立初便是“教会大学”,将长远目标设成在这片土地上传教的机构,成为了当时中西文化交流的一个代表性场所、一所享有世界声誉的一流高校。新中国成立后,燕大与北大合并,如今的北大燕园湖光塔影,风景依旧。

菲利普·韦斯特在书中讲述了燕京大学从创立到最后撤并的全部历史,他不关注具体燕京大学的课程和日常教学情况,他关注的是燕京大学在中国近代历史的大背景下,在中西文化交融碰撞的过程中如何生存发展的大问题。

作者使用了不少珍贵的一手材料,包括20世纪20到30年代燕大出版的各种系列报告,基督教亚洲高等教育联合会所保存的档案(燕京大学每年都向该联合会提供报告,其管理者与联合会保持了数十年的通信),一些相关人员的日记、手稿等。除此之外,作者还采访了1952年返回美国的最后一批燕大外籍教师。但受限于时代条件,韦斯特也几乎没有使用任何中国方面的档案、回忆或者口述,视角局限在燕京高层沟通中西的努力,这或为本书一处缺憾。百年前,燕园生动的故事,或许还在园内一草一木的记忆中。

建校初期的困难

燕京大学成立于1919年,它的前身是美国教会在北京一带办的几所教会学校:汇文大学、华北协和女子大学、通州协和大学,还有一所神学院。汇文大学与通州协和大学两校自1916年就开始酝酿合并,但直到1919年才确定由在中国杭州出生的美国传教士司徒雷登担任校长,并在其主持下将校名确定为“燕京大学”,故一般将1919年作为燕大的建校之始。

在一开始的合并工作中,最为棘手的问题就是如何为新校选择校名,两所男校的校友们极不情愿接受对方的校名:“汇文大学”与“协和大学”。韦斯特在书中写道,校董事会接受了几位中国教育家的建议,其中就包括北京大学的蔡元培、胡适,以及当时在北京教育委员会任职的吴雷川,有关校名的争论才得以解决,采用了北京的古称“燕京”。

但实际上,与韦斯特的表述有一些出入的是,“燕京”一名的选取并非出自中国教育家。《司徒雷登年谱》中亦有提及此事:1917年,司徒雷登作为校长的“最佳人选”被推荐,因为他了解中国,在中国青年中有影响力,且才华出众、思想开明。1919年初,司徒雷登在美国的董事会和学校双方的不断催促下来到了北京,此时他面对的头疼问题之一就是如何选择校名。正在感到两难之际,他在上海见到了中华基督教协进会会长诚敬一博士,双方言及此事,“诚君云:当前极大问题,为改组后之新校应择何名。若用地名则何不采用北京古名燕京?先生欣然电告北京委员会,得复电赞成此名,校名问题因而解决”。此后中国学者对此审定只是表示了“热烈赞成”。看到了司徒雷登具备解决问题的能力,北京委员会再次敦请他赴任,并支持他提出的异地建校和另聘人为学校筹款的两项条件。当年夏天,司徒雷登携家离开了生活了11年的南京,到北京上任。

当时,燕京大学的校址位于内城东南隅盔甲厂胡同一带,校园狭小,不利于扩建,缺乏排水系统,运动场地不足,所有建筑都人满为患——此时的燕大可谓是苟延残喘、默默无闻:“(校园)很局促地住在城内,没有教员也没有设备……学生不到百人,教员中只有两位中国人(陈在新博士与李荣芳博士)……常年经费有一半是落空的。”校园旁边是骆驼队送煤进城的路线,这些道路没有铺设路面,冬天尘土飞扬,夏天泥泞难行。不仅如此,作为一所教会大学,它在五四新文化运动的冲击中饱受震荡。一个明显的例子便是司徒雷登首次与学生会面的就任典礼(同时也是1919届学生的毕业典礼)上并没有多少学生出席,因为学生都去欢迎被释放的在五四运动中被捕的学生了。

韦斯特在书中剖析此时燕京大学的目标,他认为它并不是单一的局限于教育的机构,它的目的不但名目繁多,有时它们彼此还相互冲突。尽管在日后,燕大成为了著名的高等学府,但在1919年司徒雷登受命担任校长之时,“他并没有幻想燕京大学会有能力与其他学府一争高下,例如,国立北京大学(北大)。与燕京大学的35名教师和160名学生相比,北大拥有305名教员和2248名学生。这所公立学校每日都出版报纸,编辑14种期刊和3部丛书,而燕京大学能够出版一些图书目录和剪报就不错了。燕大早年的财政预算与北大雄厚的财力相比少得可怜”。

博雅塔仿通州古塔而建

尽管司徒雷登有如此心理,建校初期的创始者们还是付出了巨大的心血,为选址和筹措资金四处奔走,给燕京大学的迁建奠定了良好的基础。即使他们接受的是一所不仅分文不名,而且似乎是没有人关心的学校;即使面对重重的矛盾和困难,为了燕大的长远发展之计,他们或步行、或骑毛驴、或骑自行车,几乎转遍了北京的城郊,终于在友人的推荐下在北京西郊、清华园对面为燕京大学找到了新址。

曾为燕京大学学生的著名作家许地山在《燕京大学校址小史》中为校址做过如此记载:“我校占有旧睿王园佟村府,米家坟,及畅春园的一小部分。校内主要的建筑多在睿王园旧址。睿王园即明末米万钟的勺园。校里的湖就是万钟当日的勺海或文水陂,故我校最初的地主实为米氏。”

米氏勺园是明末清初的北方名园之一,岁月如流,园中日渐荒芜,后又归了清王室,到了民国初年已被陕西督军陈树藩买下。在选址过程中,这块坐落在京城通往颐和园公路干线上的宝地被燕京大学的创始者看中,尤其是在附近风景如画的西山上还保留了中国古典的庙宇和殿堂。

为了给燕大筹款,校内主事者不得不四处奔走,司徒雷登更是先后10次乘轮船漂洋过海,往返于中国与美国之间。经常巴结未来的捐款人,向他们乞求,这让司徒雷登感到很不是滋味,他感叹道:“我每次见到乞丐就感到我属于他们这一类。”自称“神经系统没有斗牌技能和兴趣”的司徒雷登,甚至一连几天跟一个半聋的老太太玩天牛,“只希望老太太在临终遗嘱上别忘了燕大”。

到了1921年,燕园开始动工兴建。在燕园的土地上,先后建造了80多栋建筑。有趣的是,华人教员因其留洋经历而推崇西洋风格,但西方的传教士们却希望保持中华传统文化的“精华”。最终,西方教员的观点占了上风。

燕大还聘请了亨利·墨菲从事校园设计,亨利虽然是毕业于美国耶鲁大学的建筑师,却对中国古典建筑有浓厚的兴趣。他曾在南京和福州为教会学校设计过一些建筑,对中式建筑也有多年的研究和实践的经验。1914年,亨利参观了北京的紫禁城,被这座“世界上最精美的建筑群”完全征服,他暗下决心,“决不允许如此壮观的建筑风格从世上消失”。燕京大学的行政领导也认为,此举是在告诉所有来到校园的人,“西方人有志于保存中华传统文化中的精华”。

1926年夏天,燕京大学按照中国古代建筑艺术建造的新校园基本建成,各院系正式迁入,整个校园造型典雅、光华灿烂,校门以远处玉泉山的琉璃塔为东西走向的中轴线,依照原有的自然山水合理布局,巧夺天工。古色古香的西门为正门,高悬蔡元培先生题写的“燕京大学”校匾。从校门步入,见一座小石桥横跨在小湖上,左右各有一座小桥作为进出校门的主要通道。桥的正前方是校园主要的中心广场,左右各有一座矗立的华表,它们乃是圆明园的遗物,至今在北大西门广场仍可见到。

越过宽阔的广场,与西校门遥相对应的是全校的主体建筑贝公楼,与主楼南北两侧平行并列的是学校图书馆和宁德楼。广场的南北两侧分别是容纳物理系、化学系的睿楼和容纳文学院、法学院的穆楼。整个教育中心区飞檐斗拱、华光流彩,还配备了一流的教学设备。

越过教学区继续东行,会经过一带蜿蜒起伏、丛林密布的丘陵,从丘陵间穿行,在它的前方就是杨柳依依、碧波荡漾的未名湖,湖心岛上有玲珑剔透的湖心亭,在湖的东方是全校的最高建筑博雅塔。未名夕照,湖光塔影,这就是燕园首推的景色,至今仍倾倒了无数学子和慕名前来的游人。在当时,凡是来访者更是“无不称赞燕京是世界上最美丽的校园”。

需要补充说明的是,博雅塔的建造与命名和当时燕京大学哲学系的美籍教授博晨光有密切关系。博晨光深受中国传统文化的影响,曾兼任哈佛燕京学社在北平办事处的工作,他的前辈也曾为燕京大学的前身通州协和大学作出过贡献。为了纪念这一历史渊源,博雅塔仿制的是通州有名的古建筑“燃灯塔”的造型,并取名为“博雅塔”。“博”字是博晨光(Lucius C. Porter)Porter一字第一声的音译,“雅”字有“儒雅学者”的含义。湖心岛上的湖心亭,早年称“思义亭”。“思”字是Luce一字简化的音译,“义”字有“义举”的含义,这一命名是为了纪念燕京大学第一任副校长路思义(Henry W. Luce)为燕大筹款兴建所作出的贡献。

因真理得自由而服务

燕京大学,从它由基督教传教士在古都北京所创立的那一天起,就必然面临着激烈的中西矛盾、宗教与世俗的矛盾。为解决宗教与世俗间的矛盾,燕大的办学宗旨从最初的宣传宗教逐步转变为以教授高深学术,发展才、德、智、体、力,养成国民领袖,应国家及社会需要为宗旨。

它与刚刚诞生的新文学也产生了密切的联系,深刻影响了中国现代文学的历史进程。女性小说家的出现(冰心、凌叔华)、中国新文学课程的最早开设(周作人、俞平伯)、翻译文学的兴盛(瞿世英、张采真、白序之、董秋斯、李霁野、韦丛芜)、散文诗的勃兴(焦菊隐、于承泽、于赓虞)、话剧艺术的引进与确立(熊佛西、焦菊隐)……有学者总结道,“如果说中国现代文学中确存在北大传统和清华传统,那么说有燕京传统,也是一个毫不夸张的提法”。

燕京大学的校训“因真理得自由而服务”将两句福音书的格言“人本来不是要受人的服侍而是要服侍人”,“你们必须晓得真理”合二为一,既富有西方文化的色彩,也符合中国绝大多数民众不信教的国情,以及当时呼声日渐高涨的教育非宗教化趋势。

早在建校初期,在其他教会大学均将新文化运动视为洪水猛兽予以抵制的时候,燕京大学一批思想开明的教授却发起了“基督教新文化运动”予以支持和回应;在1925年,非宗教以及收回教育权运动高涨的时期,燕京大学又提出了“以科学代宗教”的口号,一边废除以宗教作为必修科目及强迫学生参加宗教仪式的规定,一边向国民政府积极申请立案,在新的规定政策下,向教育部申请以“私立燕京大学”的名称立案,聘请吴雷川为校长,并大幅提高中国籍教师在学校董事会中的位置。燕大还不拘一格地招纳人才,以国文系为例,上世纪20年代中期燕大国文系师资不断扩充,从1923年的4人迅速扩充为1928年的19人,其中不乏马健、吴雷川、周作人、容庚、冯友兰、钱玄同、许地山等享誉全国的名师。

1925年教育部发布的《外人捐资设立学校请求认可办法》中的第3条,对于当时大多数基督教大学来说都是不能接受的,那就是“学校不得传布宗教”。燕京大学却立即做出反应,在当年开学伊始的《燕大周刊》第76期“欢迎新同学专号”的显著位置刊登出了“以科学代宗教”的启事,表明“绝未会强迫任何人信任何宗教……即允许学生信仰自由……”可以说,在每一处紧要的历史关头,学校主事者都采取了明智的、合乎时势的抉择。

值得一提的是,宗教生活依旧是燕大教育的重要内容之一,只不过对于这些活动和课程,由师生自愿选择是否加入,但基督教教育以及它的校训“因真理得自由而服务”持续在燕大发挥着它们的影响力。

从燕大毕业,留校任教的学者侯仁之在《我从燕京大学来》一文中提到了学校教育对他的影响。1940年,学校要求他在教课之外还要兼管学生工作,因为当时的社会环境,学生遇到了许多问题。侯仁之说,自己接受这项任务,和燕大的教育分不开,“因真理得自由而服务”是每个燕大学生都熟悉的,但对于这个校训,则“或浅或深各有不同”。“但是有一点却是每个学生都能或多或少亲身感受到的,那就是洋溢在校园中的服务精神。这种服务精神体现在师生关系上最为具体,也最为突出……遵循校训的要求,对我来说也正是‘义不容辞’。”

韦斯特在书中围绕校训中的“服务”二字,指出了燕京大学在当时复杂的社会环境下面临的重重矛盾:对中国人来说,救国已经迫在眉睫了,毕业时的学生到底怎样才能服务社会?燕大在创立之初给人以救国的希望,但传授技能和理想主义,显然还远远不够。这是燕大自身的困境,也是它建立伊始就隐藏的长久的矛盾。

“近代中国所遇到的种种机遇、困境和挑战一样不少地摆在燕京大学面前。”译者程龙写道,“作为一所学校,它在中西文化的浇灌下成长,培养了一代笃信西学、却以救国为使命的燕大人;但它也只是一所学校,无法承受民族和国家命运之重”。三十多年间,燕京大学始终挣扎在“宗教与世俗”、“西化与中国化”、“民族主义与国际主义”以及“社会主义与资本主义”的跨文化两难境地中——这也使燕京大学成为了中西关系史上一个颇具研究意义的课题。