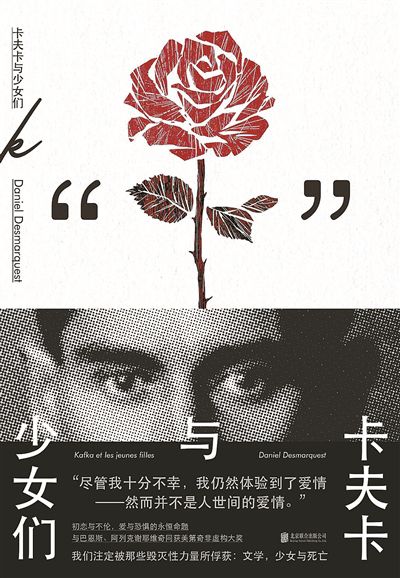

卡夫卡与少女 他像一只文学界的螳螂

卡夫卡生前是一个小公务员,死后成为众多文学青年的偶像,他们自内而外模仿卡夫卡,像信徒朝拜上帝一样虔诚,而卡夫卡也有自己虔诚的对象,那就是文学本身。永恒的文学,就是卡夫卡的圣经,为了这本《圣经》,他可以献祭自己。或许,终其一生,卡夫卡只有一个真正的恋人,那就是文学。

既喜爱又恐惧

在《卡夫卡与少女们》中,作者为我们展现了一个不为人知的卡夫卡,那个隐藏在文学圣象背后,既残酷又动人的幽灵作家。作者书写了卡夫卡与少女们的交往,不避讳他对少女的折磨,但作者要写的并不是八卦史,而是对卡夫卡文学源泉的研究。他的《城堡》、《审判》和《美国》并非凭空而来,背后都有少女跳动的光和影。卡夫卡通过追求少女,求得创作的动能,那是微暗之火,是海面上的明月,那纯粹的盖茨比式精神,指引卡夫卡向上。所以,《卡夫卡与少女们》的译者有一个比喻让我印象深刻,他说卡夫卡像一只文学界的螳螂,因为螳螂这种生物,爱把配偶吃掉,从而给新生的后代提供营养,而卡夫卡通过邂逅、折磨与他交往的少女,为文学本身服务。

卡夫卡与少女的接触很特别,他不是利用少女的崇拜,快速发生云雨关系,而是挑起她们的欲望,又躲在远处,借助书信和她们保持亲密关系。在卡夫卡眼中,少女象征着一种纯洁的生命力,她们美得坦荡,青春让人怜惜。卡夫卡曾幻想在少女的怀中死去,在他的小说里,被少女诱惑,或者经由少女发现道路是常有之事,比如《审判》中蒂托雷里画室的堕落姑娘、《城堡》里金发白肤诱惑着K.的侍女弗丽达、《美国》中引诱卡尔的保姆,她们都反映出卡夫卡对少女的矛盾心态——勾起他生活和创造的动力,同时又让他害怕。

卡夫卡对少女的矛盾从何而来?作者从他的童年开始寻找踪迹。母亲的影子,孤独的布拉格时光,那些树枝间漏下,在白裙上映出点点斑驳的阳光,少女给了青年卡夫卡甜蜜的回忆,是他阴郁时刻的一道光;但有时候,少女也让他困窘,尤其是那些幻想坍塌成现实,与少女会面的窘迫,卡夫卡并不是一个交际娴熟的人。

既纯洁又冷淡

但对少女而言,卡夫卡最残酷的许是他不提前通知的冷淡。他在乡间邂逅一个少女,挑起别人的情欲,回到布拉格后却不肯跟她再见,也拒绝给她写信。有时,他把少女作为创作素材,和她们交流,只是为了保持创作的激情,作品完成后,交流就可能中断。在楚克曼特尔的女人、维也纳的黑德维希、街头的女售货员、布拉格的奥特拉等,卡夫卡与一个个少女邂逅,又一次次折磨着她们。他承认自己很容易爱上少女,也很容易抛弃她们,在三分钟热度上,他倒是非常诚实。

卡夫卡的矛盾还体现在他对性的态度上。他在去世前两年的日记里写道:“我小时候和现在一样单纯,那时对性的问题,就和今日对相对论一样不感兴趣。”虽然他并不“及于乱”,然而,这个“单纯”的作家,坦诚自己青春时对女性的疯狂幻想,那些让人兴奋的女体,都曾驻足在他梦中。可当他幻想时,他又想到托尔斯泰笔下的爱情悲剧,那些因为欲望堕落到深渊的警示。

卡夫卡没有结婚,但他不是没有深爱过的女人,例如让他深深苦恼的密伦娜、文学知己马克斯·博罗德等,但好几次临近订婚,他都后退一步,哪怕他知道,这样对对方唐突而残酷。卡夫卡是自私的,也是明白的。他自私在于,他有时候过于自我本位,而不顾及他人的感受。他明白如果结婚,或许是对双方更漫长的折磨罢了。作为一个文学的圣徒,他不能被琐碎吞没。卡夫卡曾写信给马克斯说:“我把自己彻底交给了死亡。”他就是在向死而生中,把自己燃烧,把自己耗尽,这样的他,已经无力经营一段世俗的婚姻。

既非圣人也非浪子

《卡夫卡与少女们》梳理了卡夫卡的情史,也探测到了他这一生的许多幽微角落。在我们面前的不是一个毫无瑕疵的文学圣人,也不是一个单纯的轻佻浪子,而是复杂、晦暗、无法一言以蔽之的孤独形象。晚年,卡夫卡认识了少女朵拉,缓解了他的孤独和忧郁,但疾病开始折磨作家的身躯,死亡的钟声逐渐响起。1924年6月3日,卡夫卡去世,6月7日,密伦娜才在布拉格的《民族报》上宣布了他的死讯。一个当时无名的作家,死亡没有激起太大波澜,布拉格的权威们不曾想到,这个无名之辈,日后会成为这片土地上最名声显赫的作家。密伦娜了解卡夫卡,她说:“(卡夫卡)腼腆、不安、温和而善良,可是写的作品却是残酷无情,让人痛苦。他看见世界上充满看不见的魔鬼,看见它们在撕裂和消灭没有防备的人。他过于清醒,过于明智,以至于无法在此世生存……”

卡夫卡与少女们的故事,到此就告一段落了。作者用他细腻的笔触,描绘了少女、死亡与卡夫卡的文学三者之间的关系。少女不只是邂逅的游戏,更成了卡夫卡摄取灵感的途径。不过,当我们回顾卡夫卡,乃至其他男作家与少女的故事时,不妨同时看见这样一个现象:

当我们回顾男性作家搭建的文学回忆录,一个有趣的现象是:女人给予了他们灵感,又被他们恶毒地讥讽,甚至有时候成为无良媒体总结作家堕落的关键因素,比如在对作家菲茨杰拉德的报道中,人们常常引用海明威的一句话:“女人成就了他,女人也毁了他。”但事实上,没有泽尔达和初恋杰内瓦,菲茨杰拉德很难写出传世名作《了不起的盖茨比》,而当“大直男”海明威讥讽女人时,他可能忘了女作家给了他“迷惘的一代”多少素材,也忘了自己自大自负的时候,对他人的困扰不亚于十个长舌妇。

所以,我们在看到男作家的光辉时,也要看到被掩埋的少女的尊严。卡夫卡很伟大,但他邂逅的少女,也绝不低人一等。从这个角度而言,《卡夫卡与少女们》既是一次对文学史的钩沉,也是对一种男作家主导的文学话语体系的大胆“冒犯”。作者并不是要颠覆卡夫卡,恰恰相反,它是袪魅,让卡夫卡更真实。

卡夫卡是文学的圣徒,也是文学的奴隶,他和少女的交往是很难用道德评判的行为,只能说,它是一种骇丽而存在的奇观,一种宗教般的激情。男性文学世界里,这种少女与文学的隐秘联系,不止卡夫卡一人,在他们眼里,少女就像落水遇难者抓住的漂浮物,可是这里值得深思的是,少女的个体意志,被淹没在男作家的文学烟雾中,少女言说的权利,其实是被占据话语权的男作家剥夺了。所以,我希望有一天我们的文学世界不只是《卡夫卡与少女们》,还可以有《少女与卡夫卡们》。