以量取胜的挂名文学评论家? ——记八年前对哈罗德·布鲁姆的一次攻击

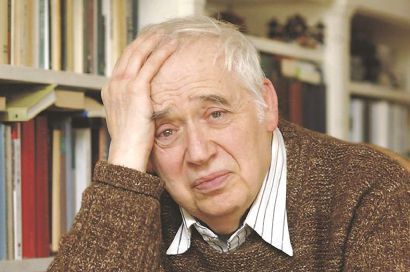

哈罗德·布鲁姆(1930—2019)

一个人能完成多少原创性的工作,又有多少可说?当代最重要的文学批评家哈罗德·布鲁姆生前身后,都有人对他工作坊式的作品书写和令人惊异的高产提出质疑。但或许没有人能够质疑布鲁姆对文学的热爱、他对如此多作品无人能及的理解与掌握。

2019年10月14日,当代最重要的文学批评家哈罗德·布鲁姆(Harold Bloom)在纽黑文去世,享年89岁。

哈罗德·布鲁姆的著作多年来一直有着两极化的评价,许多人认可他是“半个世纪以来最有趣的文学评论家,也是最变化多端的……集学者、教授、批评家、散文家、诗人以及檄文作家为一体的独特人物”;当然也有许多年轻后辈称他为“过时、古怪的人”。

几年前,布鲁姆在一次采访中被问到“为什么放弃为学界写作”,他说:“我至今对所谓高等院校里发生的事情非常反感,从1969、1970年开始。最终我停止研究生教学,相当于被赶出了耶鲁大学英文系,我变成了一个人一个系。我不想参与这种疯狂,认为性取向、民族认同、肤色、性别是理解诗人、剧作家、小说家的关键。就算他们这么说,我还是非常老派。我不是一个现代主义者。20世纪最伟大的作家,不是诗的,而是散文的。将乔伊斯、普鲁斯特、贝克特、卡夫卡称作现代主义者是很荒唐的,他们的力量仍然来源于荷马传统。”

不过,对于布鲁姆的质疑还有来自另一个方向的。八年前,评论家卡林·罗马诺(Carlin Romano)曾在《高等教育纪事报》对布鲁姆发起猛烈抨击,将他形容成以量取胜的挂名文学评论家。文中写道,如果在宾夕法尼亚大学的图书馆主目录搜索栏搜作者“Bloom,Harold”,会出现846个条目。绝大部分都是他为切尔西出版社编写的针对文学作者的批评文集,每一个都标注了由哈罗德·布鲁姆“编辑和撰写导语”。

布鲁姆将目光落到了A.E.豪斯曼、阿加莎·克里斯蒂、阿尔贝·加缪、阿道司·赫胥黎、亚历山大·蒲柏、亚历山大·普希金、阿尔弗雷德·丁尼生、爱丽丝·门罗等等作家身上……而这仅仅只是部分以字母A开头的作家,如果一直梳理下去,罗马诺表示恐怕他都不需要自己为此文写点什么了。而且,这还不包括布鲁姆对特定文学作品的评论。以字母A开头的有:埃斯库罗斯的《奥瑞斯提亚》、艾伦·帕顿的《哭吧,亲爱的祖国》、加缪的《局外人》、赫胥黎的《美丽新世界》、亚历克斯·哈里的《马尔科姆X的自传》、蒲柏的《秀发遭劫记》以及艾丽丝·沃克的《紫色》等。

除此之外,布鲁姆还编过某些文学类别的评论文集,包括《非裔美国诗人评论集》《美国与加拿大女性诗人:1930年至今》《美国小说:1914—1945》《美国自然主义》《美国诗歌:1915—1945》《美 国 诗 歌:1946—1965》等等。

为何布鲁姆能如此高产?罗马诺举出以下三个原因。

首先他认为,1980年代,布鲁姆教授可能想要赚更多的钱,而切尔西出版社正好给了他这样一个机会,他们明白布鲁姆的名字就是金字招牌,可以确保图书销量。布鲁姆在纽黑文他自称的“工厂”中,雇了16名全职员工及大量的研究生,最高峰时期,布鲁姆一个月可以出15本书,一周出三篇导语。

其次,布鲁姆教授有着异常大的脑容量以及奇特的阅读习惯,外界曾流传“神话传说”,说布鲁姆教授一小时可以看1000页书,对此,他作过回应,表示他其实一小时只能读400页 (也是常人难以企及的速度),这也就表明他对所有他编辑的评论集中涉及的作者、书籍、文学类别都有足够详细的了解,以确保他的产出是精彩绝伦而非庸俗浅薄的。

第三,布鲁姆相信他的多产可以提高他在学术界的声誉,树立重要地位。布鲁姆已经享有很高的地位了——他是耶鲁最高等级的斯特林教授、麦克阿瑟奖获得者,他出版了《误读图示》(A Map of Misreading)和《卡巴拉与批评》(Kabbalah and Criticism)这些重要作品——这可以让他为自己接下来的作品创造更高的可信度。

罗马诺写道,如果对上述第一个原因感兴趣的读者,可以去查阅刊登于《纽约杂志》《纽约时报》和《巴黎评论》上有关布鲁姆教授生平传记的文章。然而随着布鲁姆《影响的剖析:文学作为生活方式》(The Anatomy of Influence:Literature as aWay of Life)一书的出版,其他两个原因或许就显得更为重要了。

在《影响的剖析》的开头部分,布鲁姆表示此书是对他1973年出版的颇具争议的《影响的焦虑》(Anxiety of Influence)做补充更新。书中布鲁姆一共对30位作家进行了点评,虽然这些作家他之前都评论过,并且其中三分之一的篇幅都是关于莎士比亚。布鲁姆表示,在他的写作与学术生涯中,莎士比亚一直是他的“痴迷关注”,与爱默生共同享有神一样的地位。在罗马诺看来,这部作品的潦草马虎在开头30页就显现出来了,布鲁姆一直在重复地称此书是其“对影响过程的最终描述”“他的最后的陈述”“天鹅之歌”以及“对影响的最后反思”等等。

布鲁姆自称的补充更新在罗马诺看来未必站得住脚。布鲁姆已经不止一次地在他的早期作品中说过这些观点——他早期对哈特·克莱恩和威廉·布莱克的喜爱,对塞缪尔·约翰逊的欣赏,他坚持认为文学就是生活本身,在记忆中“拥有”了不朽的文学,他对非美学文学的反感等。特别针对文学美学,他一直明确表达了自己对“旅鼠效应者”以及“怨恨学派”的敌视,包括“女性主义者、符号学家、新历史主义者、拉康学派、德曼学派等等”。

另外,罗马诺指出布鲁姆一些想要引起人们注意的观点也已是陈词滥调。像这一段:

21世纪的美国正在衰落。如今再来读吉本作品的最后篇章令人感到害怕,因为我们可以从吉本笔下罗马帝国的命运看到自小布什至今的美帝国的模样。我们已接近破产,发动了我们无法负担的战争,欺骗了我们不论城里还是农村里的穷人。我们的军队中有重罪犯,还有来自各国的雇佣军,按照他们自己若有似无的规则在战斗。美国过去的黑暗面仍在影响着我们。如果我们是一个民主国家,我们该如何对待显现出来的,正统治着我们国家的财阀政治、寡头政治,以及日益增长的神权政治?我们该如何应对正毁灭着自然环境的自发灾难?我们病得太重了,已经没有一个作家可以解决这些问题了。当今社会中没有像爱默生或是惠特曼那样的人物。制度化的反文化趋势认为个体化是过时的,甚至在大学里,都在贬低着知识分子的价值。

《巴黎评论》1990年代初曾采访布鲁姆,记者问到是谁来编辑他的作品。布鲁姆的回答是:“没有人是我的编辑,我自己就是编辑,我拒绝被编辑。”不幸的是,目前看来似乎仍是如此。

按照正式说法,布鲁姆的《影响的剖析》重新评价了《影响的焦虑》一书。《影响的焦虑》曾被诗人霍华德·奈莫洛夫痛斥为“一派胡言”,书里认为当今所有的诗人都被早期诗人吓倒,即便是当今最优秀的诗人也为了原创性而致力于“误读”前人的作品。然而,布鲁姆称《焦虑》一书是“关于诗歌的简洁、精辟的理论,脱离于除了文学传记以外的所有历史而存在”。虽然他也承认“这本书有点难读,甚至对我来说也是如此”,因为这本书“预示着不详”,“试图制造一种武器以对抗朝着我的许多学生们席卷而来的思想风暴。”

将 《影响的剖析》一书视为一次回顾其早期工作的机会,将他在1967至1982年对“影响”的思考与过去十年来的公众反应结合起来,布鲁姆希望在里面可以一揽子地表达自己“关于‘影响’如何在富有想象力的文学中发挥作用的所学所想”。如今,他将 “影响”定义为“文学领域一种掺杂着防御性质的爱慕”。

罗马诺认为很难说布鲁姆是否有所改变。如今很多在第一线艰苦拼搏的文人表示其实诗人大多不会太在意过去的前辈们。而布鲁姆反驳道,他是在讨论“文学作品中所表露出的焦虑,不管作者是否感受到焦虑”。所以这并不一定是指后世诗人的精神状态。甚至,或许你永远不会碰到一个作者认为自己“受到假想中的死亡威胁,或者被前世的文人们完全控制”。在这一点上布鲁姆并不错。你不必是卡尔·波普尔(认为论文必须可证伪,才能说明是正确的)才能发现布鲁姆的问题所在。布鲁姆曾表示:“当学生问我,为何伟大的作家无法自成一派,完全不受过去文学的影响?我只能回答他们,那样做就是行不通的。”这倒是印证了诗人、文学批评家约翰·霍兰德曾在《纽约时报》上发表的评论:“哈罗德并不特别擅长做解释。”

罗马诺也认为布鲁姆非常擅长作些自认为“理所当然”的论断。布鲁姆一直将艺术视为“争夺最重要地位的竞争”。而竞争、冲突是“文学关系中的核心因素”,尽管他也明白这仅仅是针对某些艺术家们而言,并非全部。他仍旧为自己“不断制造经典”而感到自豪。他仍旧在谈论“诗人中的诗人”,“他内心的魔鬼,作为诗人,他潜在的永生,他的神性。”

对于挑剔的文学爱好者,那些渴望读到清晰概念、有关作家之间影响关系的令人信服的证据,以及塑造伟大经典的哲学连贯性的读者来说,罗马诺觉得布鲁姆让他们失望了。甚至那些非常仰慕他作品的人也颇有遗憾。《阅读,写作以及哈罗德·布鲁姆的影响》一书的两位编者(Alan Rawes和Jonathon Shears)曾表示,他们的文集中必须包含“许多读者在布鲁姆著作中发现的他迂腐、保守、歇斯底里和愚昧的一面”。布鲁姆把对文学的激情化作对各式各样热爱文学的人的怒火,或许他的那些批评仅仅展示了他的性格,而不是一种健康的审美判断。当布鲁姆在解释他最为核心的观点即作家之间的联系时,我们得到的答案也是随心所欲的戏弄:莱奥帕尔迪对但丁和彼得拉克的“占有”是一种奇迹,而不完全是自然的;弥尔顿在哈姆雷特面前遭到了一次 “卑微的失败”——被角色打败而非被作者打败。

罗马诺认为布鲁姆的上述特质让人不禁想到他为切尔西出版社草率写成的导语——专横跋扈,以权威服人。现在不如来看看他为佐拉·尼尔·赫斯顿所写的导语:“文学以外的因素已经被拿来作为作品是否能被奉为正典的考量因素,从希腊化时代一直到今天出产艾略特、庞德的高度现代化的时代都是如此。所以,如果在今天,女性以及少数族裔的作品因文学审美之外的因素而受到仰慕,我们也不必感到诧异。”布鲁姆的这种说法在罗马诺看来龌龊之极,因为布鲁姆之前对赫斯顿的评价还是正面的,至少他还是喜欢她的作品《他们眼望上苍》。然而那些不戴着欧洲精英有色眼镜的人,难道会相信“赫斯顿真正的信仰基础源于尼采的指令,即我们必须像在早晨一样生活”?布鲁姆的骄傲自大还可见于他为拉迪亚德·吉卜林所写的故弄玄虚的评价:“吉卜林的作品是以美学家的修辞写成,在形而上层面是非常佩特式的。”

布鲁姆在他《影响的剖析》开头提到了罗伯特·伯顿17世纪的文学经典《忧郁的解剖》(The Anatomy of Melancholy):“或许我和伯顿的相似之处在于,我和他有着类似的痴迷。”确实,布鲁姆就对爱默生万般痴迷,拜倒在这位“康科德的圣人”的名言之下:“如果一个人无畏地将自己根植于本能,并且恪守这一信念,巨大的世界将会为他打开。”

不过,罗马诺的文章还是在《高等教育纪事报》的论坛引起公愤:“请停止向救护车开火。”有读者说:“尽管我经常不同意布鲁姆的看法,但我仍然从他的书中学到很多知识,我经常会跳出他的书本,认真思考他的建议,评估他的观点,结果都会获得很多思想上的重塑,这是一种高质量的智力锻炼,所以我认为布鲁姆是当今最有价值的、虽然不是最被认同的知识分子之一。而相比之下,罗马诺的文章令人厌恶,粗鲁而缺乏有价值的观点。抨击别人往往是容易的,困难的是扩展自己的思路,制定和检验新的观点、方法论以及理解。”

还有读者表示:“这篇文章观点浅薄。作者忽视了有关布鲁姆的两个最重要的事实,即布鲁姆知道如何阅读,以及他无惧于发表自己的观点。如果我的研究生们也有同样的能力,或许他们不会再告诉我海曼斯和华兹华斯一样重要(其实他们绝大多数的作品我的研究生们都没有读过)。”

也许最重要的一点是这位读者说的:“我非常尊重卡林·罗马诺的这篇文章。但是在这篇批判性的文章中,他只是一味评判而忽视了布鲁姆理应得到的公正的赞扬——我首先会想到的就是,他对文学无尽的热爱,他倾注其间的热情。”

(编译自Carlin Romano,“Harold Bloom by the Numbers”,《高等教育纪事报》)