戴潍娜:真正的艺术家都是革命者

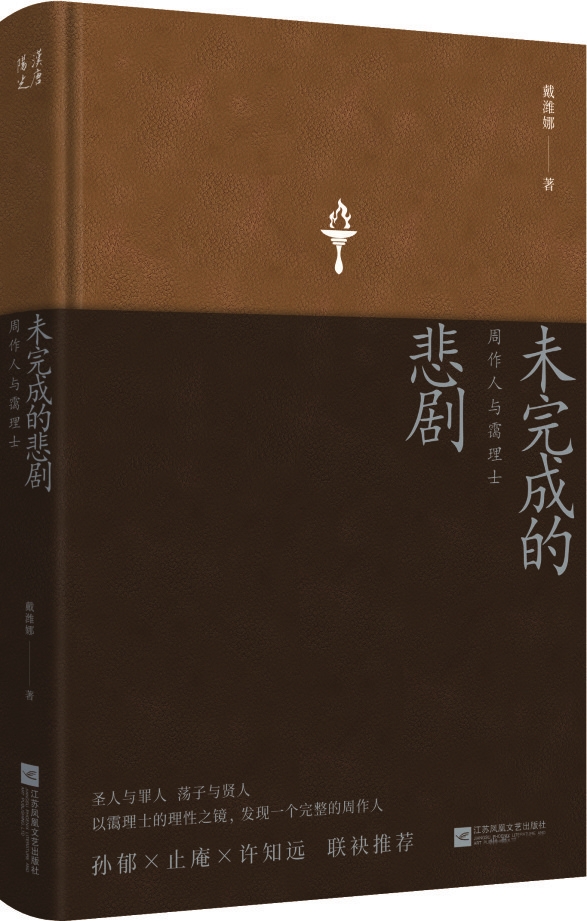

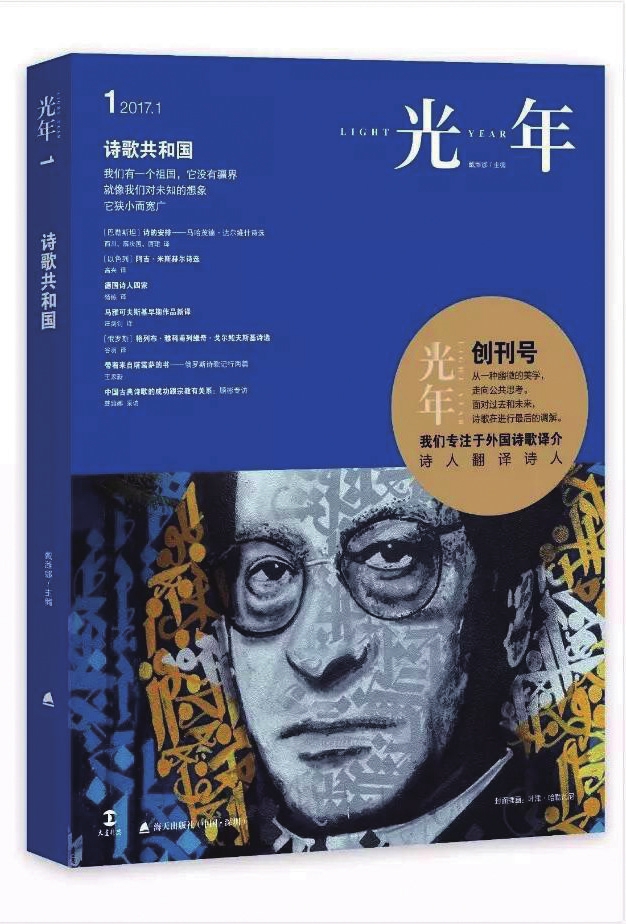

戴潍娜,现供职于中国社会科学院。出版诗集《我的降落伞坏了》《灵魂体操》《面盾》等,文论《未完成的悲剧——周作人与霭理士》,翻译有《天鹅绒监狱》等。自编自导戏剧《侵犯》。主编诗歌mook《光年》。

■对话人:西 川 戴潍娜 主持人:侯 磊

欧洲文学史上的“荡子”传统

主持人:戴潍娜去年出了一本《未完成的悲剧——周作人与霭理士》。霭理士几乎经历了19世纪下半叶到二战以前的所有重大事情,他与弗洛伊德、尼采同等级别,他的书《性心理学》很火,人却没有火起来,他是书火人不火的一位作家。

西 川:知道霭理士主要是书名把我震住了——《性心理学》。但说实话,那时我没有在霭理士和周作人之间建立起联系。直到读到《未完成的悲剧》,我才把这两个人给联系在一起,跟着戴潍娜的讨论进入这两个人的世界。

霭理士让我联想起在欧洲文化史上、欧洲文学史上的“荡子”传统。荡子传统不完全是指一个人的行为,它是一个文化现象。欧洲过去的作家、艺术家当中一直有跟霭理士性格特点相似的人物。今天去看浪漫主义时期的诗人们,仔细看拜伦、雪莱的经历,老觉得他们是一个序列里的人物——尽管命运不同,但他们总是要越过边界、要冒险、要探索人性的底线。所以在欧洲,霭理士并不是一个孤立的人,但也不能说是孤立的传统,而是在文人、艺术家中一直有这样一条若隐若现的线。于是我们今天才可能读到乔治·巴塔耶写的《色情史》,因为有大量的材料可以处理。而周作人给人另外一种印象。我读过他的散文,看过他写的《欧洲文学史》,他生活的调调、历史大概也知道,包括家里的事情,跟鲁迅的关系、跟日本文化的关系、跟古希腊文化之间的关系。但就是没有把霭理士和周作人联系在一起,所以戴潍娜这本书给我打开了一道门。

主持人:戴潍娜你是怎样抓住霭理士和周作人两个人的精神联系的?

戴潍娜:在每一个巨变的时代里,两种人物往往会很突出:一类是先驱,一类是遗老。前者很早沾染或者反射了新时代的新精神,后者则对已经逝去的时代不可救药地一往情深。不过,先驱和遗老这两种人往往是要打架的,很难把这两种矛盾的品质综合在一个人身上,但周作人和霭理士恰恰拥抱了这种悖论。

事实上,霭理士和周作人在现实中没见过面,把他们两个人组一个CP,是因他们很像精神上的孪生子,两个人都是隐秘生活的启蒙者,一个塑造了西方现代情感与现代知觉,一个发掘了东方人文审美生活,同时也是非正宗儒家传统的选择者。“真正革命的不一定是艺术家,但真正的艺术家都是革命者”,这两个人身上都具备艺术革命的精神。霭理士身上有“荡子”传统,也有维多利亚式的绅士作派。然而,仅仅把他看成一个古典主义者是有缺陷的。如果说他是古典主义者,也是一个异教徒的古典主义者。他早年间写了一本书,名字就叫《新精神》。他研究的领域除了性心理学,还包括天才研究、犯罪调研,对于“正常”与“反常”有自己的看法,认为所谓的“正常”某种意义上是修饰过的堕落,正常里面隐藏着奴性和惯性,是最不具思考力的,而反常反而潜伏着某种天赋。他所有的研究都集中在反常的领域,或者说撒旦的疆域——去僭越红线,探测人性底线。这个古典主义者身上呈现出一种真正的彻底的摩登,那是精神上彻底的时髦。这样的人,放在任何时代都是精神上最时髦的人。今天我们对“时髦”的理解相当表面,真正思想上时髦的强大个体,能够把自己的性格、命运顽强地渗透到一个时代的精神风貌中,引领一个时代的风尚。

说完霭理士,再说崇拜他的周作人。如果说鲁迅是现代中国永远的匕首,那么他的兄弟周作人则是现代中国永远的伤口。周作人在晚年成了地道的翻译家。他残余的文学野心之一,就是拿出勤学20多年的希腊文这门屠龙之技,译介一些古希腊作品。从民国二十年算起,周作人译介希腊文学有上百万字。虽也译过一些古希腊经典作家,但真正最让他卖力的只有两个人:一个是萨福,一个是路吉阿诺斯。萨福是古希腊传奇女诗人,跟周定王同期,领着一帮美少女们在累斯博斯岛上吟诗、饮酒、谈哲学、描摹山水、辩论、游历,过着既典雅又浪荡的诗性生活。另一位路吉阿诺斯,是古罗马的一位讽刺作家,此人精通雄辩术和修辞学。他所身处的时代,古罗马已经走向没落,基督教刚刚兴起。路吉阿诺斯不满意他所生活的古罗马,他嫌弃太新了太没文化了。他坚持用希腊语写作。他还嫌弃苏格拉底与柏拉图,他是自己时代里的遗老和非主流,在那个年代就喊出了渎神、癫狂之音——宙斯死了。周作人看似是一个每天游走在各种吃食各种生活情趣上的温润文人,但思想脉络里隐藏了一条很激进的异端。他的中外偶像们,几乎都是“非圣无法”式的人物——无论是路吉阿诺斯,还是王充、李贽,乃至霭理士,周作人喜欢的都是“文学上的叛徒”。

西 川:希腊对中国文人的影响非常有意思。古希腊究竟是什么样?如果没到过希腊,所有关于希腊的东西其实是个幻觉。前些年有些人张口闭口都是古希腊,但都没有到过希腊,没有到过希腊文化的现场。欧洲文化是两个来源,一个是古希腊,一个是宗教意识。一方面是骄奢淫逸,你看西方人吃肉、喝酒,有的是劲;另一方面他们信仰宗教,心里有约束,这两种东西在他们身上形成结合。周作人把古希腊理想化了。但由于文化的距离,加上文字的过滤,我们脑子里形成一个关于古希腊的想象,这是文化塑造本身很有意思的一点。周作人选择萨福,没有选择毕达哥拉斯,但毕达哥拉斯的数学计算和宇宙之间的关系,也是古希腊文化里非常重要的东西。我们对古希腊的文化做出一个选择,我们就是被这样的选择塑造的,我们看到的世界就是这样的一个世界,这时我们同古希腊已没有什么关系了,它是我们想象的,它是我们抓住的古希腊的某一个侧面。希腊后来有一千多年被全世界忘记了。现在古希腊遗址虽然在那儿,但活在那儿的希腊人混血不知道混成什么样了。我问过希腊人,我说中间有一千多年,希腊被世界忘记的时候干了什么?他说没有更多记载,全是商队从那儿路过。现在的希腊人跟古希腊不一样,但如果你跟希腊人说他们跟古希腊没关系,他们一定会非常愤怒。

戴潍娜:历史叙述中存在的多个不同的古希腊,周作人没准儿赞同的恰恰是那个我们接受不了的古希腊。

西 川:我原来以为他不赞同,但我看了你的书以后,觉得好像我们俩的想法离得没那么远。

思想者不只是给态度,思想者给出的是思维过程

主持人:霭理士和周作人都是非常博学的人,且最终形成了思想。知识是如何变成思想的呢?现在得到知识越来越简单,打开手机全是知识,但思想越来越匮乏。

戴潍娜:我们这一代都处于一个“时间上的热带”。有一个有趣的研究:思想家大多出在寒冷地区。想象一下俄罗斯漫长严酷的冬夜,人的躯体被极大限制,伟大的思想却有可能依偎着一星炉火在极寒的夜晚里孕育。而在热带,思想和情绪很快就挥发掉了。我们身处的这个时代,一切都挥发得太迅速了,才华也好、生命力也好,每个人都热腾腾地忙活着,时代齿轮飞转。共享时代,共享就意味着稀释。所有强烈的情感,强烈的动机,强烈的生命力都在这个过程中消解掉了,难以持久。在时间上的热带,百度就让我们满足了,不再追求知识背后的思想。但周作人、霭理士这样的博物学家,在他们那里知识不是功课,而是融入到他们的生活,是一种生活方式,是所谓生活的艺术、艺术的生活。将人生看做最金贵的艺术品加以对待。可以说,他们是在用宇宙万物来体会生命本身。或者说他们都是诗性的人,以万物为情人。

让我感兴趣的是在他们的博物学背后,隐藏的某种文化上的野心。从农业社会到巨变的现代社会,天道变了,人道也要跟着变。传统的复归必须建立在新的方法论和思维方式上。像霭理士、周作人这样的博物学家,他们更希望提供的是一种思维方式上的革命。反对传统、反对正宗,并不是反对传统文化,而是反对传统的思维方式。这两个人的博物学、杂学的基础,都让他们用一种人类学家的眼光去看待世界。在他们眼中,人不是文学中的个体的人,也不是社会学家眼中的群体和社会,而是人类学家眼中的宽泛物种。所以他们心中摆着的是个体跟人类,而没有中间区域,没有小圈子,没有一国、一族、一民的概念。他们的文学是全人类的文学,是最个体的人的文学,而不是民族主义的。

西 川:博物学是一个很有意思的话题,一个博物学家不必然就是思想家。思想一定是跟价值观有关的,而价值观一定跟你的问题意识有关系。你觉得世界上有什么问题,然后建立一套要么反对它、要么支持它的价值观。我们每个人给出态度很简单,但思想者不只是给态度,思想者是给出一个思维过程。所有思想都包含着思想过程,最终会有一个结论。我们说哲学家影响世界就是那几句口号,但为了这几个口号要穷毕生精力做研究和讨论,最终形成口号。所以思想家可不是能冒充的。

对博物学家、博学的人,我也非常敬佩,他们对世界有着不可遏制的好奇心。我知道美国有一个“爱智者学会”,“爱智者学会”里的每个人知识都非常渊博。当时来到中国的耶稣会传教士,每个人的知识也都非常渊博。这些博物学家们的的确确给我们打开了巨大空间。达尔文了解全世界的生物,在这个领域他是一个博物学家,但达尔文最终形成了“进化论”,这时候历史观、价值观这些东西就出现了。博物本来带给我们的是愉快,一开始让我们觉得非常愉快,这跟我们的生活方式、跟我们生存在这个世界上的状态都有关系。然而一个博物学家同时又是一个有价值观、有问题意识的思想家,历史上这样的人可谓凤毛麟角。

主持人:比如周作人和霭理士就有一个共同的特点,都有很强的世界主义者的倾向。

西 川:我举一个例子。1924年泰戈尔来中国,之前泰戈尔在欧洲取得了很大成就,《吉檀迦利》出版不到一年就得了诺贝尔奖,像庞德、叶芝、弗罗斯特这些大家,都写过夸泰戈尔的文章。泰戈尔在西方之所以取得很大成功,是因为正好赶上“一战”,“一战“让西方觉得自己的文明遇到了问题,恰好这时泰戈尔说西方要向东方学习。之后泰戈尔跑到中国来,却遭到左派文人的攻击。当泰戈尔所谓的“东方”赶上了中国军阀混战的现实时,它是无效的,而在西方面临“一战”、价值崩溃时是有效的。这不是民族问题,却涉及东西方的问题。所以如果孤立地说东西方,或者抽象地来说民族问题时,都会遇到麻烦,它们一定是跟具体的环境需要有关系。脑子里可以有一种世界主义,当然也包括西方的世界主义,和中国过去“天下”的观念推演出来的世界主义。但这些观念要做一些辨析。我随着年龄越大,脑子里的界限越来越多,觉得讨论民族国家的问题没有那么简单,因为理论和历史的陷阱太多了。

取次花丛懒回顾,半缘修道半缘君。戴潍娜用化妆品创作的绘画作品