他听起来与其他钢琴家毫无共同之处

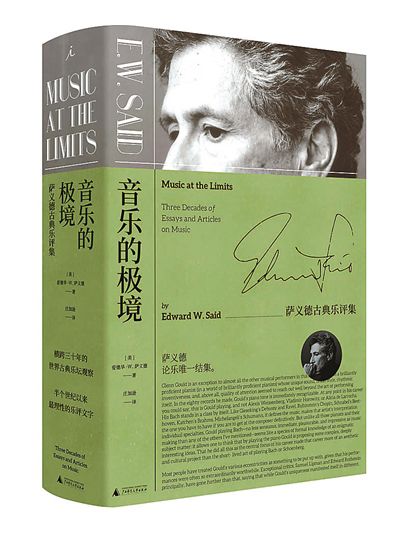

跟随萨义德的视线,看世界乐坛现状。萨义德是美国文学理论家与批评家,哥伦比亚大学英国文学与比较文学教授,其撰文与观点屡见于各大报纸杂志,在当今世界具有广泛世界影响力。萨义德冷眼热心,以他对音乐的深厚理解为主轴,将丰富学养穿针引线般融于社会、历史、文学、哲学、政治思考之间,建构一个宏大、统一、充满洞见的整体。萨义德文笔清晰、热情,斯人已杳,但全书字里行间回响的气势和活力,让我们如闻其声,如见其人。

我听过许多古尔德的现场,印象最深刻的是1961年10月在波士顿,帕雷指挥底特律交响乐团。上半场,古尔德与乐团的首席小提琴、首席长笛演奏了《勃兰登堡协奏曲》第五号。他躲开台下观众的视线将自己隐藏起来,人们只看见他的双臂和头随音乐上下左右地摇摆。他充分聆听并感知同台的另外两位乐手,将弹奏因时制宜地控制在小规模范围内,呈现出令人钦佩的轻盈,节奏将音乐不断向前推进。我当时就想,这真是眼、耳、鼻并用的音乐。

中场休息后,古尔德再次登台演奏了施特劳斯的《钢琴与乐队戏谑曲》。这是一首忙得不可开交的单乐章作品,并非标准的音乐会曲目,古尔德也不曾录过。就技巧而言,他与底特律交响乐团的表现极为出色;一位以演绎巴赫见长的钢琴家,竟突然变身成为旋风般、超级拉赫玛尼诺夫式的炫技高手,简直令人难以置信。

然而,真正的奇妙还在后面,并且蕴藏着更令人费解的古怪。回想古尔德随后的职业生涯轨迹,那日所演奏的施特劳斯以及其他一切行为都似乎预示了他此后的发展。仿佛要扩张独奏者的角色,古尔德恣意放肆地指挥起乐队来,即使他的指挥手法无法被理解。帕雷就站在那里,他当然才是真正的指挥。毫无疑问这种做法把乐队搞得方寸大乱,帕雷面有愠色,不时拿杀人的眼神扫视古尔德,或许那眼角的余光是经过预演排练的戏码,但看起来这愤怒并不像是作秀。

对古尔德而言,指挥似乎是他对《戏谑曲》所做的解读,充满狂喜、帝国主义式的扩张,先是手指,继而双臂、脑袋并用,最终脱离他个人的钢琴空间,冲进乐团的领地。见证古尔德所做的一切好比上了一堂跑偏的“细节纪律”课,经由疯狂讲究细节、视野开阔的作曲家的指引,古尔德竟闯入另一个世界。

关于古尔德的演奏,可探讨的不止于此。大多数评论都提到他对作品干净利落的解剖。在这方面,古尔德摒弃了钢琴文献继承中的绝大部分传统,不论是世代沿承的速度或音色处理,或者由伟大炫技派大师奠定的慷慨激昂的、甚至过于激越而令音乐有些走样的雄辩式风格,还是经过著名钢琴教育家提奥多·莱谢蒂茨基、罗西娜·列文涅、科尔托等人认证过的根深蒂固的演奏模式。

这些传统在古尔德身上全无踪影。他听起来与其他钢琴家毫无共同之处,我可以确定,也无人可以发出他那样的声音。古尔德的弹法,正如他的生涯,仿佛完全是自我创造,甚至是自我生长的,既无前人先例,亦没有一个超越其本体之上的命运在把控、塑造这一切。

这其中,部分是古尔德直截了当的自我主义作祟,另外还有当代西方文化造成的结果。古尔德挑选的大多数作曲家以及作品与他的演绎方式有一个共通点,都意在展现绝对自我的风范,自有一套方法,仿佛在说“我从来不曾受益于谁”。没有多少钢琴家可以如古尔德般迎战数量庞大的、令人生畏的作品,并从中阐释出意义来。

在一切作品里,他维持一种风格,这风格套用他曾用来形容西贝柳斯的评语,便是“热情,但不滥情”。这风格使聆听者能够观察古尔德“渐进式的、以毕生心力所建构的奥妙与静穆的状态”,这不仅关乎独立的美学现象,更是源自古尔德自身的剧场经验。

1964年,古尔德正式退出音乐会舞台成为科技中人。通过对科技的充分利用,他几乎可以触碰无限可能,无限制的复制、无穷尽的录音副本(录音过程中,古尔德最常说的便是“再来一次”),继而是无限的创造与再创造。难怪他说录音棚“有如子宫”,在那里,“时间不曾有开始,也不会终结”,与这位录音艺术家一起诞生的是全新的“艺术形式,该艺术形式自有一套运行法则且自由……拥有非比寻常的无限可能”。杰弗里·佩哲(加拿大哲学家、作家、管风琴师)写有一本颇为可读的书:《古尔德:音乐与心灵》。

关于这场蜕变以及古尔德如何想尽一切办法维持自己的“焦点人物”地位,笔者花费了不少笔墨。离开音乐会的古尔德用尽余生,将此等充满热情又不放任情感自我泛滥的倾向发展得淋漓尽致,这种倾向源于他对孤独、独创性的嗜好,他希望成为史无前例的范本,有时候又显得格外擅长社交。总之,一个从来不曾对自己感到厌倦的人。

用不那么玄乎的话说,古尔德1964年以后的职业生涯不过是重心的转移。在音乐厅内,关键在于听者对于现场演奏者的接受程度,一种在两小时音乐会期间直接购买、消费,继而被用光耗尽的商品。

追根溯源,如此交易产生自18世纪的贵族庇护制度,建构于旧制度的阶级之上。到了19世纪,音乐表演成为较容易获得的大众性商品。

然而到了20世纪晚期,古尔德意识到新商品已成为可以无限复制的客体对象,比如塑胶唱片或录音带;作为演奏者,古尔德从舞台转向录音室,在这里,创造变成生产,在这里,他可以是创造者、诠释者,并且无需屈从于购票大众的好恶。如今,围绕在古尔德身边的一些新朋友大都是技术人员或者企业高管,每每谈起与这些人的关系,古尔德的措辞总是充满亲密,这其中的反讽当真不小。

与此同时,古尔德将自己的对位法观点又往前推进一步。如同巴赫或莫扎特,身为艺术家的古尔德有一个目标,便是要在领域内彻底地组织一切,以极度的控制力将时间、空间进行细分。如同托马斯·曼在《浮士德博士》里所说的“猜想、推算元素重组的可能”,取来一组音符元素,尽可能迫使它们做出改变。改变多多益善,制造改变的方法可以是将录音带重新拼接形成新的整体,或者将序列移位错置(例如古尔德1981年版的《哥德堡变奏曲》中不同的主题表现并非依照次序录制),又或者,同一首作品的不同乐段用不同的钢琴弹奏。无论录音或生活作息都不拘泥于特定的时间规则,通过建构随意、随性的录音室空间来反抗音乐厅极有害的、令人窒息的一本正经。古尔德表示,这可以使“进步”的观念更为丰富,值得人们永远做下去。

这种做法的另一意义,若说得尖锐些,便是试图打破人类演奏者原本赖以生存的生物及性别基础。对于20世纪晚期的音乐艺术家而言,录音将是不朽的,不朽不仅适用于非作曲者(如今19世纪式作曲家真是罕见),也适用于德国文化批评家瓦尔特·本雅明口中的机械复制时代。

身为20世纪第一个选择拥抱此命运的伟大音乐家,古尔德没有丝毫犹豫。在古尔德之前,斯托科夫斯基(英国指挥家)与鲁宾斯坦等演奏者自觉地生活在由财富与浪漫的陈词滥调混合而成的世界中,一种由观众、剧院经理以及票务销售共同创造的世界。

古尔德看出,不论那两位大人物如何享受、推崇这样的方式,这样的选择放在自己身上终究不合适。虽然古尔德有自知之明,然而他从不曾反省自己在与大公司的合作中所扮演的角色。

古尔德不可避免地成为商业的同谋共犯,他的成功最终取决于大公司、匿名的大众文化生态圈以及广告吹捧。他并不曾正视、细究市场机制——某种程度上,他自己亦是市场的产物——之所以避而不谈,可能出于冷眼的明哲保身,也有可能由于他无法将之融入演奏。古尔德的对位技巧天生无法消化某些东西,他工作的现实社会背景似乎是其中之一,无论这些技巧可以令那套市场运作机制看上去变得多么殷勤可亲,两者终究不能和解。

尽管古尔德与北方的宁静与孤寂甚为投缘,然而远非“低能的怪才”。如同批评家波瓦里耶(美国文学评论家)对弗罗斯特(美国诗人)、劳伦斯(英国作家)及梅勒(美国作家)的评语,古尔德的职业生涯乃是一场关乎自我的表演,是非凡的才华、精心的选择、雅致的都市风格以及相当的自足所共同培养的结果,这些因素结合起来构成了鲜明的复调结构。

古尔德生前的最后一次录音,即重录的《哥德堡变奏曲》,几乎每个细节都是对这位艺术家的礼赞:他以独一无二的、全新的方式重新思考、规划一部复杂的音乐作品,却仍然使人一听便知那是来自古尔德的声音(一如第一次录音)。

身为机械复制时代之子以及机械复制时代的亲密伙伴,古尔德给了自己一项任务,把自己关在屋子里钻研起托马斯·曼所谓的“两军对阵般的对位法”。尽管依然有其局限性,但古尔德的创作远比同时代的所有演奏艺术家要有意思得多。

我想,唯有拉赫玛尼诺夫拥有堪比古尔德的特质,精干的才智、精彩的锐劲、完美简练的线条形成效果独特的组合,而古尔德差不多每一次演奏都能产生如此效果。技巧为一种不断探讨的悟性服务,复杂性获得解决而不是被驯服,以及不带哲学包袱、充满风趣的智慧:这,便是古尔德弹奏的钢琴。

(摘自《音乐的极境》,广西师范大学出版社,2019年6月出版)