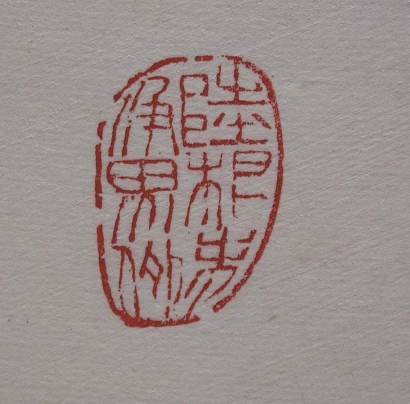

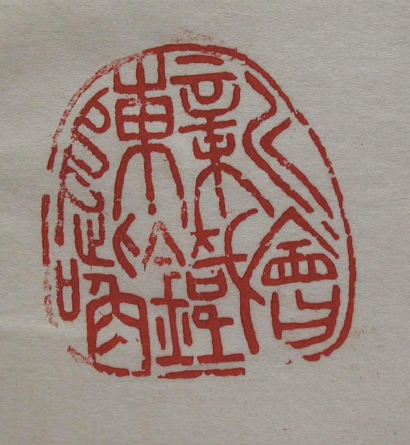

陈原的两方印章

当代出版家、语言学家陈原先生在其著作自存本扉页分别钤有“界外人”“六根不净界外人”和“新会陈铁嘴”的印章。据陈老家属介绍,这几方印章非名家所治,是1998年他特意请在杭州西泠印社学过纂刻的外孙姚军雷所刻。诗言志,歌永言,陈原的这几方印章反映了他哪些思想和意趣?又透露其什么心迹?

“六根不净界外人”

香港三联书店的图书编辑蔡嘉蘋1995年看到陈原先生翻译的《贝多芬:伟大的创造性年代》《柏辽兹——19世纪的音乐“鬼才”》等三种音乐书,表达其“欢喜雀跃”之情的同时,也倾诉其内心疑惑:“有时觉得您实在很‘奇特’,兴趣是‘古典音乐’加‘语言’,多么不相同的两个领域!”(1995年5月11日致陈原信)

她可能还不太了解,陈原不止耕耘在音乐和语言学领域,他在抗战时期曾从事地理的通俗化工作,几年内写作编译了十四五本地理书,由中国而及世界,由自然地理而及政治地理、经济地理。1940年代他就被誉为“多才多艺的人物”:“英、俄、日文均来得一手,编、写、译皆属上乘,文艺、诗歌、史地、政治、经济各类项都涉及。”(广东《学习知识》杂志1945年第一期)陈原在翻译、出版、世界语、国际政治等方面取得的成就,更赢得“百科全书式人物”称号。晚年他却自称“界外人”,2000年把随笔杂感编为《界外人语》,幽默地说:“界外人属于无界。老而无界不亦乐乎!?无界则无怨无悔,无忧无虑,无索无求。然而徘徊界外,有时不免回界内探头探脑,张望张望,甚至踩了界,成了踩线人物,正如什么宣传队所谓:推一推就出界,拉一拉就入界。因此我这个界外人是六根不净界外人。”

“界”是西方文化中的一个重要概念,界里界外有时不容易区分,以陈原的毕生成就和贡献,称他为“跨界者”也许更恰当。

陈原最早的跨界,当是弃理从文。1938年从中山大学工学院土木工程系毕业,国难当头,他毅然放弃有稳定收入的工程师职位,转而从事居无定所的抗日救亡宣传。1939年在桂林加入新知书店后,编书编刊之余,辛勤地耕耘在创作、翻译等领域,贯穿始终的是救亡和启蒙主题,陆续出版了《中国地理基础教程》《苏联的电影戏剧与音乐》《现代世界地理之话》《平民世纪的开拓者》等十余部作品。翻译也成绩斐然,涉及诗歌、戏剧、小说、传记、音乐、政论等门类:《1918年的列宁》(后据此改编为电影《列宁在1918》)和《新生命的脉搏在跳动》(另译本名《波兰烽火抒情》)《苏联名歌集》《巴尔扎克讽刺小说集》《莫斯科性格》《金元文化山梦游记》《我的音乐生活》《新欧洲》等,因此郑振铎称他是“两栖类”,指他时而弄弄虚构的,时而弄弄非虚构的。1949年后,陈原走上出版管理岗位,先后在三联书店、世界知识出版社、国际书店、人民出版社、文化部出版局担任领导工作,同时兼及文字改革活动和世界语活动。跨界塑造了他“博而杂”的形象,拓展了他的人生视野,他以多元开放的心态汲取新知识新观念新方法,得到宽广丰厚的文化滋养,也达到同时代出版家难以企及的广度和厚度。

对陈原在创作翻译领域的最大肯定,莫过于体制内的身份认同。1979年10月,他以作家身份参加第四次全国文学工作者代表大会,亲身经历了1978年后文艺界拨乱反正的解冻时刻,那是令他骄傲和自豪的经历。会后,他与作家黄秋耘一同在商务印书馆分享参加这一盛会的感想和收获。之后,他不得不跨出文学界,致力于出版尤其是国家辞书规划和编纂工作,他负责《辞源》的修订工作,担任《汉语大词典》《汉译大字典》等多部国家重点辞书的学术顾问,主持商务印书馆“汉译世界学术名著丛书”出版计划,主编“以书为中心的思想评论杂志”的《读书》。《人和书》《书和人和我》是他在繁重的行政事务之余的额外收获。1984年,陈原担任中国文字改革委员会(1985年改为国家语言文字工作委员会)副主任,创办了中国社会科学院语言文字应用研究所,这是他又一次跨界——他广泛参加国内外学术活动,对社会语言学和汉语规范化、术语标准化的理论和实践作了大量的基础研究和开拓性建设工作。所著《语言与社会生活》《社会语言学》和《在语词的密林里》都深受读者喜爱。直到晚年,他回归散文创作,出版《黄昏人语》《重返语词密林》等随笔集,以语言尖锐泼辣、思想深刻睿智而获得赞誉。

陈原的“界外人”称号,蕴蓄有多层次的思想感情,不同读者会读出别样的滋味。出版家李冰封致信陈原,他读《界外人语》“开阔了眼界,实在获益不小”;沈昌文则把“界外人语”看作是陈原自居在某一学界之外的谦词,同时表达了一种文化宗旨和主张,认为“他所关注的受众,界内之外更重界外。这种善念可以解释为‘群众路线’的体现”,更广泛地说还是“学术乃天下之公器”精神的发扬。香港出版家陈万雄认为陈原年逾八十,历尽磨炼沧桑,仍然叨念“理想、乐观、进取、人道、激情、希望、奉献”和“语言梦”等美好价值,从中读出“彻头彻尾的理想主义者”的形象。林道群称赞陈原的书中有人,“随意和开怀成为先生作为一个乐观主义者的象征”。足见“界外人”之“六根不净”的本质内涵,有对历史、对人生的彻悟和关怀。

“新会陈铁嘴”

陈原自述“新会陈铁嘴”的雅号是他能预言事情,且总能言中,他是广东新会人,故大家皆呼他“新会陈铁嘴”。

铁嘴,一是比喻能言善辩的人;二是称算命极准的人。我把他理解为能言善辩者。

陈原是出版界出名的演讲者,从1977年到2001年,他在各种场合发表的各类演讲难以细数。其演讲有工作报告、学术报告、知识讲座等,涉及主题有语言学、编辑出版和辞书编纂、世界语。他的多部著作皆由演讲稿结集而成。《社会语言学论丛》收录了1981—1986年演讲记录和报告提纲;《社会语言学专题四讲》是1988年应中国社会科学院研究生院语言系之约给社会语言学硕士研究生做的系列演讲;《语言和人》是上世纪八九十年代关于社会语言学的演讲,《变异与应变》是1991年在香港作的语文教育讲座,《总编辑断想》是1993年应香港联合出版集团李祖泽总裁之邀给出版机构“老总”作的演讲。

从时长来说,陈原最著名的一次报告长达七个小时。1977年11月,他代表国家出版局《辞源》修订工作领导小组在长沙举行的《辞源》修订协作会上,对辞书界受到的钳制作了彻底的清算,提出了辞书编纂工作拨乱反正的要求,这一讲话在出版界和辞书界广为传播。而内容精彩、信息量大的报告,当推1979年7月陈原访英归来,受代表团委托在北京举办500多人参加的大型报告《访英观感》,他在报告中传播的异域思潮和开放之声,醒人耳目,发人思索,多家媒体刊载,2004年《出版史料》杂志在陈原去世之际重新刊发,以示纪念。

因为陈原在出版界、语言学界和世界语界的领导者身份,多次出国考察,参加国际学术活动。如1981年率领中国作家翻译家代表团访美,1984参加莫斯科国际书展,1984年参加第二十二届国际出版家大会,考察加拿大术语信息库。他回国后在北京、天津、上海等地多次作学术报告或专题演讲,参与并见证了上世纪80年代初改革开放的历程。而关于语言与社会生活、语言的污染与净化、编辑的自我修养等主题报告,都是产生持续影响力的演讲。1998年新闻出版署组织陈原八十诞辰报告会,他别开生面地做了“迎接信息时代的挑战”演讲,《光明日报》予以报道:“他的报告和他,是一个示范:一个高层次出版工作者应如何不断追求、创新,活到老,学到老,永葆学术青春。”2000年7月,陈原只身到以色列的特拉维夫参加国际第八十五届世界语大会,回来后在商务印书馆作“圆梦”为主题的演讲,大受青年人欢迎。

陈原的演讲不仅内容新鲜,而且他率先借鉴西方学术报告活泼轻松的方式,“讲一小时,提问一小时的‘洋’习惯”,提倡废弃填鸭式报告。上世纪80年代初,我国尚未加入国际版权公约,出版实际工作中遇到的版权问题五花八门,陈原应邀举办版权知识讲座,当场收到50多个提问的字条,他深入浅出地作出解答,对症下药,具有很强的针对性。《出版工作》杂志将这些问题和解答分期刊登,便于更多的出版工作者学习借鉴。

演讲的魅力在于现场感和参与感。陈原1997年在香港作有关张元济的演讲时,提到他最佩服的两篇演讲,一是鲁迅1927年7月23日在广州作的《魏晋风度及文章与药及酒之关系》,一是周谷城1988年5月4日在北大讲的《北京大学校长蔡元培》。他说这两篇演讲都把人讲活了——讲者和被讲者,好像都在你眼前。他认为,演讲不像写文章,要讲得实实在在,还要风趣,把讲的人自己也嵌到里面去,这才能让听众获得印象,至少不会打瞌睡。要达到那样的程度——全局在胸,人物和事件通通烂熟,加上自己的实感和推断,把人讲活,就很不容易做到。有此感悟,他在演讲或报告中做到旁征博引,言中有物。1980年他作为《汉语大词典》的学术顾问先后作三次报告,尤其是闭幕式上,“先讲一段官话,然后讲一段空话,最后再讲一段废话”,贴近现实,生动风趣,警句频出。出版史家方厚枢回忆,那次报告“在半个小时内就获得全场人员八次大笑和热烈鼓掌,会场的气氛十分活跃”。程三国回忆,他1997年6月有幸在上海听过陈原关于“中国出版:传统与现代化”学术演讲,“从来没有见过陈原老这么有风度的老人,站着,脚那么交叉着。他讲当年张元济怎么经营,他怎么经营”。

视陈原为“启蒙导师”的陈万雄回忆,他1980年进入出版界听到的第一次演讲,就是陈原的访港演讲,这次演讲开阔了他对出版的认识,也是与陈老成为忘年交之始。1980年6月底,陈原率领出版代表团到香港考察访问,是1978年后第一个访港的代表团,陈原在香港美丽华大酒店举行的盛大招待会上作了一小时演讲,到会者有香港文化教育出版界人士数百人,极一时之盛。陈万雄说这是他个人体验到的一场少见的精彩演讲:“充实的内容,丰富的学识,恳切挚诚而不亢不卑的态度,幽默动人的讲演才能,不仅令招待会很成功,甚至可以说,这是中国内地与香港一次文化交流的‘破冰之旅’,也是其后陈原老与香港文化学术界长期惺惺相惜的开始。”曾任香港联合出版(集团)有限公司副董事长的赵斌表示,他于一个偶然的机会读到陈原关于编制长期出书规划的讲话后非常震撼,从此“知道了应该怎样当总编辑”,深深地影响他以后做出版工作的价值观。

在潘耀明印象中,陈原先生来香港讲学时已是耄耋之龄的人了,但精神矍铄,步履轻快,笑声爽朗,生理状况及心理状态都很健旺,一点看不到老人征状。此言非虚。陈原1997年10月在香港商务印书馆百年馆庆举办的“21世纪资讯时代的文化与社会”系列学术讲座上,作了《中国语言文字面向21世纪》的演讲。做系列演讲的还有世界著名的数学家丘成桐,主讲中国数学在21世纪的发展,香港中文大学前校长高锟教授主讲物理学,何炳棣教授主讲中国历史,都得到香港教育文化界和新闻出版界的积极反应。陈原能在普通话和粤语、英语之间自由转换,古典广东音加普通话词汇,令听众呼为“粤语的活化石”。

作为语言学家,陈原从语言与信息的关系来理解演讲的“信息反馈”意义。他说,发表文章只能是单向的信息流,而演讲却是双向的信息活动。听众的表情和眼神,听众的掌声,听众的厌倦,听众的笑声或窃窃私语,甚至使报告人多少感到困惑的提问,所有从听众发出的声音、姿态和语言,都是非常有益、非常具有启发性的信息反馈。因此,他演讲时总能与听众建立一个独特的“场”,令大家屏息静坐,讲者与听者从容对接,在反馈交流中享受其独特经验。经常听陈原用世界语做报告的中华世界语协会原会长谭秀珠撰文说,陈原的世界语表达像母语一样自如,他的语言幽默机智,不是照本宣科,“从他回答听众问题,与听众的互动中看到他的博学和驾驭语言的能力,他能吸引全场的注意力,并能使严肃的学术讨论变得异常活跃和轻松”。

陈原最后一次演讲,是2001年9月4日在商务印书馆作的“《辞源》三主编”报告,借悼念8月6日去世的黄秋耘,追怀刘叶秋、吴泽炎和黄秋耘三位主编修订《辞源》的巨大贡献。但这样一位能言善辩的老人,在人生的最后时光却饱受不能言语之苦,思之令人唏嘘不已。

睹印思人,忽然想起有人说,声音随风飘逝,文字寿于金石。其然乎?岂其然乎?