“替我问候北京的朋友们” ——巴金与朋友书札中的北京记忆

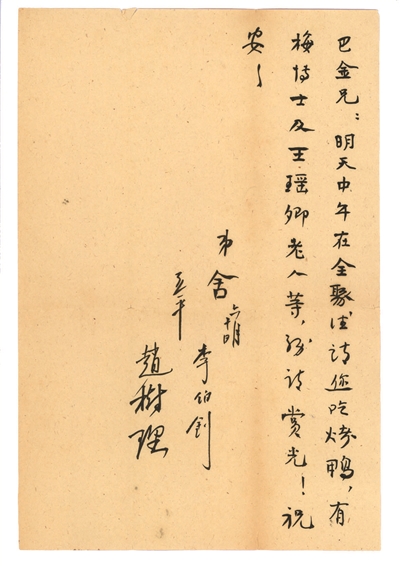

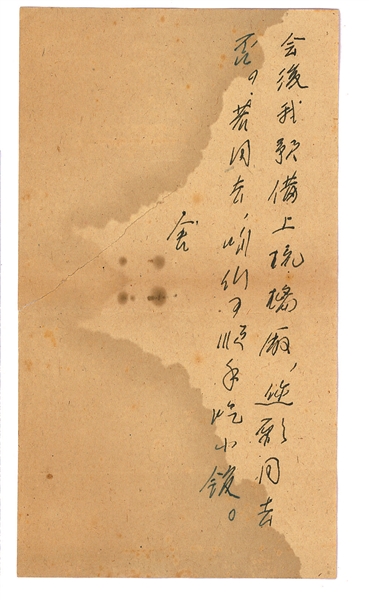

两张老舍邀请巴金吃饭的便条

1996年10月14日,杭州西子宾馆,北京来的朋友姜德明问巴金先生:您有什么事情要我办?巴老回答:“替我问候北京的朋友们。”他已93岁高龄,不能再去北京,可是,心里却惦记着“北京的朋友们”。那是一个个亲切而又生动的面孔:茅盾、叶圣陶、郑振铎、冰心、沈从文、李健吾、夏衍、老舍、冯至、曹禺、何其芳、臧克家、卞之琳、汝龙、顾均正、王仰晨、黎丁、陈荒煤……巴金的人缘好,朋友圈很大,那些在文学史上耳熟能详的名字大都在这里,我们一口气是报不完的。一个甲子的时间中,巴金无数次来北京,在他的北京(北平)记忆里,朋友无疑占有重要位置。

不能来北京的日子,他与朋友们鱼雁往来,用文字表情达意。年过九十,他们还在通信。1997年6月11日,他用颤抖的手写下短简:“冰心大姊:我也很想念您!”斗转星移,如今,那一代人的背影渐渐远去。然而,9月25日,在中国现代文学馆和巴金故居共同主办的“温暖的友情——巴金与朋友往来手札展”的现场,欣赏一封封书信,看到他们相互间亲切的称呼、深情的问候,我仿佛听到他们重逢的笑声,言谈的热情,争论的执著。巴老不能再来北京,就让我们安排一场特殊的“聚会”,用书信展的方式让他们在此相聚,共温北京记忆。而我们,则从这些书信中感受到那么多友情的温暖……

有一种牵挂叫清晨三时给你写信

李健吾先生的字龙飞凤舞,字如其人,他是一个激情澎湃、热情似火的人。朋友的事情就是他的事情,朋友的欢乐会带给他更大的欢乐。给巴金的一封长信,是他吃了安眠药还不能入眠而起来写的:

老巴:

昨夜采臣来,欢谈许久。他告诉我,有关你的最新的大致情况。我兴奋之余,不能入眠,吃了安眠药,还是在清晨三时醒来,第一件事就是给你写信。他从及人兄那里来,告诉我,入春以来,他的慢性气管炎已好,及人要和他一道来告诉我这个好讯,还是让采臣劝住了。陪他来的,是我一点也不晓得的这么多年就在北京的绍弥——宗融的儿子,这也使我高兴。

但是最愉快的,还是你的问题终于到了解决的阶段了。楼上图书室已经打开。钱的事也总会有个水落石出。……粉碎“四人帮”,我们头上的天终于晴朗了……(《李健吾书信集》第49-50页,北岳文艺出版社2017年12月版)

这封信写于1977年4月26日,正是他们经过浩劫获得“第二次解放”的日子,兴奋之情溢于言表。信中的采臣,是巴金的弟弟,是一位出版人;及人,是翻译契诃夫小说而闻名的汝龙;绍弥,是他们共同的友人作家马宗融、罗淑夫妇的儿子。

古人曾有“马上相逢无纸笔,凭君传语报平安”的诗句,音信问候,竹报平安,亲友间藉此维系情感的传递。这封信令人感动的是,听到巴金封存的书房开启、存款得以发还的消息,李健吾按捺不住,连安眠药都失效了,以致在凌晨三点起来写信。人的一生中会经历种种风雨,也会有各种收获,然而,最可宝贵的、让内心最为富有的难道不就是这样的惦念和牵挂吗?想千里之外,还有一位朋友如此牵挂你,再大的风再大的雨,又算得了什么?巴金在回信中说,他要把这种友情一直“带到坟墓里去”:“你三四点钟就起来给我写信,而且又去把消息告诉克家,你比我自己还激动,这说明你的关心。我感谢你的友情。在困难的时候才看到真心。我已习惯于沉默,习惯于冷静,但是我要把我对朋友们的感激的心情带到坟墓里去。”(1977年5月14日致李健吾信,《巴金全集》第23卷第227页,人民文学出版社1993年版)

李健吾的牵挂不是一时一地,1974年,他听说巴金家添了外孙女,而巴金的存款还封存时,就坐不住了。他联络汝龙等老朋友凑钱给巴金,并让女儿两次给巴金送去,以解燃眉之急。那时很多人不敢登巴金的家门,他在给巴金的信中说:“带去叁佰元,你如若不留下,我就生气了。这先能帮你买药,操操外孙女的心。”(1975年9月14日致巴金,《李健吾书信集》第42页)几年后,巴金在病房里含着泪跟李健吾的女儿重提这“雪中送炭”的情谊,得知李健吾去世后,他一个晚上想的都是李健吾的事情,他称赞这个人有“黄金般的心”。友情是雪中送炭,也可能是和而不同。李健吾所写的巴金《爱情的三部曲》的评论,巴金不同意李健吾的观点,写文章反驳,多少年来,他们争论的文章作为附录一直随着《爱情的三部曲》在印行。彼此坦诚相待,这才是真正的朋友。

“我们出去吃个小馆吧”

1977年之后,巴金重来北京开会、访友,兴奋之余也有一种怅然若失的感觉。有一张熟悉的面孔,他再也见不到了。那是老舍:“老舍同志在世的时候,我每次到北京开会,总要去看他,谈了一会,他照例说:‘我们出去吃个小馆吧。’他们夫妇便带我到东安市场里一家他们熟悉的饭馆,边吃边谈,愉快地过一两个钟头。”(《怀念老舍同志》,《巴金全集》第16卷第160页,人民文学出版社1991年版)

这次展览中,有两张老舍邀请巴金吃饭的便条,写于1950年代初。一张是老舍、王亚平、李伯钊、赵树理等几位北京市文联的负责人联署的:“明天中午在全聚德请您吃烤鸭,有梅博士及王瑶卿老人等,务请赏光!”这算正式宴请。另外一张是巴金说的“吃小馆”:“会后我预备上琉璃厂,您愿同去否?若同去,咱们可顺手吃小馆。”当时的东安市场(后改名东风市场)、琉璃厂都是巴金等文人流连之地,约三五好友在那里买书、买文具或其他的小东西,留下了很多难忘的记忆。

在晚年所写的《怀念曹禺》中,巴金念念不忘的是与朋友们一起在北京和上海逛街的幸福时光:“我至今怀念那些日子:我们两人一起游豫园,走累了便在湖心亭喝茶,到老饭店吃‘糟钵头’;我们在北京逛东风市场,买几根棒冰,边走边吃,随心所欲地闲聊。那时我们头上还没有这么多头衔,身边也少有干扰,脚步似乎还算轻松,我们总以为我们还能做许多事情,那感觉就好像是又回到了三十年代北平三座门大街。”(《怀念曹禺》,《再思录》第120-123页,作家出版社2011年4月版)。

曹禺的记忆也离不开三座门大街,那是他的《雷雨》和戏剧之梦起飞的地方,也是他与巴金结交的开始:“我怀念北平的三座门,你住的简陋的房子。那时,我仅仅是一个不知天高地厚的无名大学生,是你在那里读了《雷雨》的稿件,放在抽屉里近一年的稿子,是你看见这个青年还有可为,促使发表这个剧本。你把我介绍进了文艺界,以后每部稿子,都由你看稿、发表……现在我八十了,提起这初出茅庐的事,我感动不已。”(曹禺1990年10月3日致巴金信,《没有说完的话》第383-384页,山东友谊出版社1998年12月版)

或许,到了白发苍苍的一天,我们才会体味到,陪伴我们最珍贵的,不是房子、车子、金钱、地位、名声,而是青年时代的记忆,是大家从青春一起走过来的岁月,是到了一个城市,有几位知心的朋友“照例”跟您说:“我们出去吃个小馆吧。”

最好少抱怨,多做事;少取巧,多吃苦

每次到北京,只要有时间,巴金必然会到沈从文的家。从沈从文新婚时达子营的家,到后来的东堂子胡同、小羊宜宾胡同,以至在崇文门西大街的沈家,他都去过。

1933年,沈从文结婚,巴金南下,未能赶上婚礼。可是,过了不久,他就拎着一个藤包来到府右街达子营沈家,沈从文把自己的书房让给巴金住:

院子小,客厅小,书房也小,然而非常安静,我住得很舒适。正房只有小小的三间,中间那间又是饭厅,我每天去三次就餐,同桌还有别的客人,却让我坐上位,因此感到一点拘束。但是除了这个,我在这里完全自由活动,写文章看书,没有干扰,除非来了客人。(《怀念从文》,《再思录》第20-23页)

沈从文在当时给大哥沈云麓的信中带着欢喜的口气说:“我们有小书房一,还希望有一常客住下!朋友巴金,住到这里便有了一个多月,还不放他走的。他人也很好,性格极可爱。”(1933年11月13日致沈云麓,《沈从文全集》第18卷第194页,北岳文艺出版社2002年12月版)从此,巴金与沈从文一家结下了深厚的友谊,沈家的孩子都记得,抗战时期在呈贡,“巴老伯”经常上门。半个多世纪,两个人的命运起起伏伏,友谊没有起伏。1949年,沈从文因精神苦闷而自杀,巴金登门安慰。1972年,音信中断六七年,巴金收到沈从文问候的长信。当时巴金的妻子萧珊重病在身,家里也门庭冷落,沈从文那如往昔一样用潇洒的小楷写来的五页长信,给这个家带来很多温暖。巴金写道:“我回家休假,萧珊已经病倒,得到北京寄来的长信,她拿着五张信纸反复地看,含着眼泪地说:‘还有人记得我们啊!’这对她是多大的安慰!”(《怀念从文》,《再思录》第35页)

他们一直保持着书信往来,即便是写信都不太方便的时候。1984年2月9日,沈从文大病后所写的第一封信就是给巴金的,他叙述了自己的近况和家里的情况,并说:“我左手失灵右手还得用,十个月来却是第一次写这个信,潦草处见意而已,想能原谅。北京今年久旱,因已快一年未下楼,感觉不到窗外在零下十二度是何情形。身体真正转机,想一切得看三月春来以后。希望彼此保重,并祝府中长幼安好。”张兆和附笔说:“巴金兄:谢谢你在病中寄来的信和剪报,令我深深感动,从文看后哭了。我们万分珍重你的友情,希望你保重,今年能够见面。”

在这次展览的书信中,这样温暖的细节很多很多,读来常常令人热泪盈眶。徘徊场中,我默默地在想,是什么让这样的友谊在时间的淘洗中永不褪色?巴金在抗战最艰难的年代,用毛笔给沈从文写过一封信,其中有一段话给我很多启示和教益:

我很高兴为几个熟朋友印书,也希望因此逼几个熟朋友多写点东西。对战局我始终抱乐观态度。我相信我们这民族的潜在力量。我也相信正义的胜利。在目前,每个人应该站在自己的岗位努力,最好少抱怨,多做事;少取巧,多吃苦。自己走自己的路,不必管别人讲什么。现在有许多人爱说个人努力是无用的,要等大家觉悟,但等来等去,连自己也糊涂了。说好话的人太多,而做好事的人太少。这是目前的一个不好现象。你那埋头做事的主张,我极赞成,也盼你认真做去。(1942年6月4日致沈从文,《巴金全集》第24卷第94-95页)

“埋头做事”,两个人都是这么主张的。沈从文也十分欣赏这样的人, 1942年他在《文学运动的重造》一文中,特意称赞巴金等人“在艰苦寂寞生活中从事写作”:“既有读者,似乎作者所有人生理想,还可望从作品得到传递机会。因此职业作家中少壮分子,更有不少对文学抱了一种远大憧憬,心怀宏愿与坚信,来在艰苦寂寞生活中从事写作的。非职业作家,更有不少人近中年,尚充满试验兴趣,在个人所信所守观点上,来继续拿笔的。前者举例如茅盾,丁玲,巴金,施蛰存,李健吾,曹禺……后者举例如鲁迅,徐志摩,佩弦,西林,废名……这些作者的眼光,当然不在随同流行趣味制造商品,可是却因为作品可用商品方式分配,引起读者的爱好与敬重,方有许多优秀示范作品产生。”(《沈从文全集》第17卷第291页)我突然明白了:友谊,不仅仅是一种感情,还是一种信念,大家共同坚持的信念。在巴金的朋友圈里,那么多朋友,出身、地位、性格、兴趣,每个人都不同,然而,他们能够聚到一起,保持终生的友谊,并用自己的才华书写了一段光辉灿烂的文学史,正是因为他们拥有一种共同的人生信念和理想追求。有了这根牢固的线,任风吹雨打,散了他们也会重新聚在一起。这些优秀的人啊,他们的行为和信念,也必将铸就我们这个民族的文明之魂,给后人以不尽的力量。