《T.S.艾略特传》:“完美”与 “不完美”

《T. S. 艾略特传:不完美的一生》,[英]林德尔·戈登著,许小凡译,上海文艺出版社,2019年1月出版

一

无巧不成书——甚至与书有关的一些事,似乎也因为书,碰巧都凑到了一起,在4月,在艾略特笔下“最残忍的四月”接踵而至。

今年年初回国,意外看到一本相当不错的译著,《T. S. 艾略特传:不完美的一生》(The Imperfect Life of T. S. Eliot,以下简称《不完美的一生》) ,林德尔·戈登 (Lyndall Gordon)著,许小凡译。关于艾略特的书不好读,更不用说译了,可这本中译读起来却相当流畅,实属不易。译者还年轻,显然是下了一番功夫译的。(这次应老朋友王家新之邀,在人民大学作讲座时,译者听说也来了,但听众席中顾彬先生滔滔不绝地提了许多挺有意义的问题,讲座结束的时间太晚了,未能向她面贺。)

我看过林德尔·戈登早先的两本英文版艾略特传记,《艾略特的早年生活》(Eliot's Early Years)与《艾略特的新生》(Eliot's New Life)。《不完美的一生》应该是第三本。传记内容详尽,考证方面也十分扎实,大部分细节都做到了言必有据。戈登显然也是花了功夫写的。不过,对我这个“非典型”读者来说,因为读过她的前两本传记,而《不完美的一生》合并了前两本的内容,难免有重叠之处,多少有烤鸭店中“一鸭三吃”的感觉。据说戈登还正在赶写一本新的艾略特专著——关于“艾略特的女人们”,定于2022年出版。艾略特的生平像富矿,人们大约会继续挖下去,有关专著也会一本本继续出。长此以往,“四吃”“五吃”也都不是不可能的事。

尽管如此,《不完美的一生》让中国读者有了一本可靠、也可读的艾略特传记,毕竟是件大好事。

戈登的写法其实挺取巧,也讨巧。众所周知,艾略特主张非个人化的文学批评理论,即要把写作中的作者与生活中的人分开来,不能混为一谈。《不完美的一生》却反其道而行之,浓笔重墨,聚焦于生活中的艾略特——尤其是那些不幸、不完美的细节,怎样在他作品中得到具体的投射——尽管间接、尽管变形、尽管经过意识或潜意识的掩饰……以艾略特之矛,攻艾略特之盾,传记平添了一层反嘲的张力,因而能吸引不少对此感兴趣的读者。

在近年来艾略特研究中,这好像也成了一种时髦。前些年曾拍过一部名为《汤姆与薇芙》的电影,同样是把艾略特的生活和创作“硬凑”在一起。影片将他第一个妻子薇薇恩塑造为具有写作天分的才女,充分激发起了艾略特的创作灵感,可他的自私、冷漠却扼杀了她的才华,并让她最终陷入精神奔溃。戈登在传记中这方面的处理或许比电影要公允些,但她引用了艾略特嫂子说过的,也常为人们津津乐道的一句话,“薇薇恩把作为男人的艾略特给毁了,却让他成就为一个诗人” 。《不完美的一生》对艾略特的这段婚姻刻画得相当详尽、细腻,成了传记的一场重头戏,甚至可以说是贯穿全书的隐含主题。书名本身就显示了这样一个反嘲。

确实,有不少诗人都在经历了个人生活的磨难后,才从其中升华为诗:艾略特推崇的但丁,与艾略特同时代的叶芝,国内最早翻译艾略特之一的卞之琳,都或多或少是从各自不幸的爱情中写出了不朽的诗篇。然而,这也可能是似是而非的悖论,因为两者间未必有必然的因果关系。新批评派理论中有“动机谬论”一说,即批评者其实无法知道作者创作的真正动机,仅仅以对作者动机的猜想或想象来批评其作品,难免陷入“谬论”。片面强调艾略特的第一段婚姻对他的创作所带来的影响,难免落入“动机谬论”的巢穴,用这样一种“个人化”的视角来判断一个“非个人化”的诗人,恐怕是不妥的。批评家尽可以语不惊人死不休,说《荒原》仅仅是诗人个人生活“荒原”的写照;我们也不必一定要排除其中可能的个人因素,艾略特确实是在瑞士一家疗养院里,在一次精神崩溃的危机中写出了《荒原》。可是,有多少人陷入了婚姻危机,却只有艾略特才写出了《荒原》,作品的成就远远超越了个人的层面,而是全面、深刻地呈现了整个时代的精神危机,以及试图走出这危机所作的努力,这无论在思想意义及创作技巧上都成了二十世纪现代主义文学的里程碑。

作为《不完美的一生》的非典型读者,抑或说是作为艾略特的 “粉丝”,传记中对艾略特个人生活中的“不完美”方面的偏重,因此就让我觉得难以接受了。就艾略特而言,还是要着眼于他作为一个现代主义诗人所取得的非同寻常甚至是完美的终身成就。即使戈登要“为赋新诗强说愁”,选择在诗人的个人生活方面着墨,也应该看到,他与法莱丽的第二次婚姻,其实也给他一生划上了完美的句号。艾略特本人在多个场合说过,没有他与法莱丽的幸福婚姻,他的一生不是完美的。毋庸置疑,诗人认为自己度过了完美的一生。

在他《给我妻子的献辞》一诗中,这更得到了淋漓尽致的表达。

爱人们发着彼此气息的躯体 / 不需要语言就能思考着同一的思想 / 不需要意义就会喃喃着同样的语言。//没有无情的严冬寒风能够冻僵 / 没有酷烈的赤道炎日能够枯死 / 那是我们而且只是我们玫瑰园中的玫瑰。

因此,我们为什么要强做杀风景的解人呢?在有关法莱丽早年生活的记载中可以读到,她还只有十四岁时,偶然有一次听到艾略特朗读诗,就下定决心要到他身边去。为此她还专门去修了秘书专业的课程,目的就是想以后能在他身旁工作。也可以说是天从人愿,一些年后,她真成了他的秘书,接着又成了他的妻子。作为诗人的妻子,她不仅仅在生活上对艾略特照顾得无微不至,也对他晚年的诗歌创作起了不可或缺的影响。在艾略特身后,她更全身心投入诗人作品的整理、编辑、出版了《荒原》初稿修改过程的集注本,以及诗人的多卷本书信集。她授权让艾略特的诗作改编成为《猫》歌舞剧的决定,更广为人们赞许,这不仅仅在商业意义上获得了巨大的成功,也在诗歌圈之外进一步扩大了诗人的影响。

对《不完美的一生》这一书名更具讽刺意义的是,戈登在写传记时并未看到2015年版两卷本新集注版的《艾略特诗集》(The Annotated Text, The Poems of T. S. Eliot, Volume I, Collected & Uncollected Poems, Volume II, Practical Cats & Further Verses)。编注者为 Christopher Ricks与Jim McCure,这两人都是艾略特研究领域中的权威,新版的《艾略特诗集》收编了许多先前未曾发表的艾略特诗作。其中有一部分,据法莱丽在2012年作出的安排,必须要等到她去世三年后才能发表。这部分包括了好几首艾略特晚年写给法莱丽的情诗,风格有很大的变化,亲昵、直接却又稍带一丝自嘲,甚至可以说是很个人化的。有一首诗的标题就是“高个子姑娘与我一起”:

我爱高个子姑娘。面对面对着, / 她一丝不挂,我也一样;/ 她穿高跟鞋,我光脚, / 我们的乳头轻轻相贴, 又痒 / 又烧。她是高个子姑娘。// 我爱高个子姑娘。她坐我膝上, /她一丝不挂,我也一样,/ 我刚够把她的乳头含在唇间,/ 舌尖爱抚着。她是高个子姑娘。// 我爱高个子姑娘。我们在床上,/她仰躺着,我身子在她上面伸展,/ 我们躯体中间更互相不停地忙, / 我脚趾玩她的,她舌尖逗我的,/ 所有的部位都欢乐。她是高个子姑娘。// 高个子姑娘跨坐在我膝上,/ 她一丝不挂,我也一样,/ 我们躯体中间互相不停地忙,/我抚摸她的背,她修长、白皙的腿。/ 我们俩都充满幸福。她是高个子姑娘。

法莱丽是个“高个子姑娘”。在《给我妻子的献辞》一诗中艾略特写道:“但这篇献辞是为了让他人读的,/ 这是公开地向你说的我的私房话。”可到了《高个子姑娘与我一起》中,无疑艾略特是私地下向她说的私房话了。也难怪法莱丽坚持要到她去世三年后,才能允许让这些火辣辣的情诗问世。

要按这些诗的内容来看,戈登的艾略特传记是不是得改个标题呢?我的朋友Karen Christensen,在法莱丽生前曾多年任她的秘书,现在经营着一个注重介绍中国文化、文学的出版社;我还专门给她发过一封邮件,提到了对《不完美的一生》的看法。她在回复我的电子邮件中说,林德尔·戈登这样写,其实也并不太让人意外,但艾略特在晚年能有法莱丽在身边,确实是很幸运的。我理解她为什么这样说。说到底,传记作者凭着自己翔实的材料,对一个作家生活与创作中的联系加以推断,也未尝不可尝试。反过来,把“动机谬论”发挥一下,挪到我想评论《不完美的一生》的动机上,也可以说有问题。完美或不完美是根据不同的角度或标准所作的主观评判。我的标准很可能只是一个粉丝的,希望诗人在他个人生活中也幸福、完美。既然完美或不完美或许都属于主观的判断,在一个什么都可能是相对的时代里,就不能太苛求于传记作者了。一来二去,我仅仅在朋友圈里发了几句牢骚,把原来想写一篇书评的计划搁下了。

二

年初还在考虑是否要写这篇书评的时候,又赶上一个回国的机会。这次回国,除了要参加学术活动外,还有妹妹小红交给我的一个不能再拖的任务。1988年出国前,我在山东路老家留下来的书,都必须要处理掉了。对我来说,这实在是很痛苦的事。许多书都与过去的记忆连在一起,虽然近年来时常回国,却能拖则拖,从未认真想过要对那一批书做些什么,但我能理解小红不时的催促。父母去世后,她也搬了出去,在这许多年都空关着的老房子里,“蜘蛛会做什么呢——暂停其作业?” 屋顶经常漏雨,一部分书在阁楼中起了霉,还加上老房子不断出事。前几年先是进了小偷,小红说失窃的东西中包括:父亲裹在几条毛巾里的毛主席像章;一把黄铜的蟹榔头,大约被当成了金子;还有一套《三国演义》连环画,听说现在的拍卖价高达六十万。接着,楼下原来曾是祖父帽子铺的工场间,公私合营后改成了仓库,继而改成了住宅,在改革开放中又改成了一家盒饭店,整天烟熏火燎,起火了,上了电视新闻,尽管消防队员控制住了火势,却让小红饱受惊吓。到了今年年初,有关山东路地块的动迁终于下了政府文件,书是非处理不可了,否则到时候小红真忙不过来。我只能在这样一个想法中安慰自己:书放着不看,确实没做到物尽其用;如果让其他喜欢书的人来读,也未尝不是值得一做的事。

可现在的旧书生意不好,几乎都找不到一家国营旧书店愿意收书。小红前一阵子拍卖了一批父亲留下的钱币,特意让拍卖公司的部门经理上了一次门,可惜他只对连环画感兴趣,转介绍了几个书贩上门。我给自己划了一条底线:什么书都可以处理,除了作者赠送的签名本。我曾买到过这样的签名本,都为售出者感到惭愧。找出的签名本中,最多的是卞之琳先生赠送的诗选。上世纪七十年代末八十年代初,我在北京中国社科院研究生院跟他读西方现代主义诗歌的研究生课程,每星期都要去他干面胡同家上课,有时也帮着搬搬蜂窝煤、大白菜什么的;他有新书出版,多半会签了名送我。不过,这次找到他的赠书中,有一本却出乎我意外,没签名,是赵萝蕤在三十年代翻译的初版《荒原》。

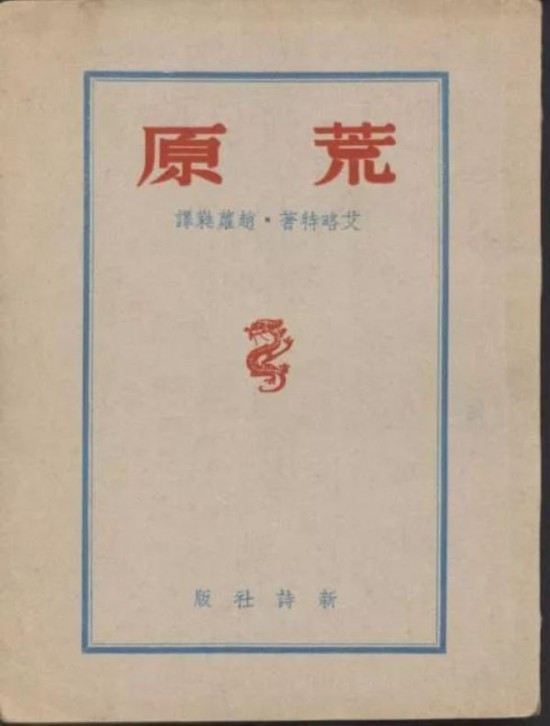

赵萝蕤的《荒原》译本

当初我怎样得到了这一本书,细节已不太清楚了。记忆没出错的话,大致是这样的。八十年代初,卞之琳先生要来上海参加莎士比亚研讨会,会议为参加者安排的住宿都是通铺(当时会议的安排普遍如此)。卞先生原本就睡得不好,担心大房间里众人的“鼻息雷鸣”,更让他无法入眠。他来信很委婉地要我想想办法;我通过一个远房亲戚,找到福州路的吴宫饭店,开后门给他订了个单人间。房间其实小得可怜,但还算清静。会议期间,我带卞先生去了 “家”面馆,在离吴宫饭店不远处的一条小弄堂里,供应真宗的鸡汤煨面,加上各种时鲜的过桥浇头。这是家个体户,仅容得下两张桌子,但远近的伊壁鸠鲁们都闻风而来。卞先生听说我在翻译艾略特的诗集《四个四重奏》,就把他收藏的《荒原》赵译本带了过来,在“家”里给了我。他那天也签了名,却是在面馆的留言簿上。面馆老板娘起先没听说过卞先生的名字,但我是那里的老主顾,说服她取出那已有不少名人题词的留言簿。卞先生好像对油焖对虾过桥鸡汤面还相当满意,签了名,并真心诚意地写了几句赞扬的话,有点像诗。

那些日子里我其实孤陋寡闻。当然十分感激卞先生的赠书,但在此之前,赵萝蕤的名字我只是在一本外国文学史的封面上见过,好像是与杨周翰等人列在一起。从“家”面馆回来,我把赵译的《荒原》随手往书架上一放,也没怎样去好好读。

当时匆匆的一个初步印象是:她这个译本很不容易,难度要比后译者们高得多。八十年代初我译艾略特,最大的挑战是他作品的晦涩、多义性;《荒原》中所运用的互文性典故更是如此,要理解这首诗,就意味着必须要了解诗中涉及的其他文学、哲学、人类学等著作。有关艾略特和《荒原》的研究专著和集注,在国外因此已成了一门工业,对翻译者来说,这自然提供了极大的帮助。但在那些日子里,要在国内图书馆中找这些外文资料却不是件容易的事。我们社科院外国文学所整个研究生班(包括英、德、法语种),仅有一张北图的集体借书证。我算是幸运的例外。北图的一位朋友把她父亲的高干借书证借给了我,借书的额度远超过我们研究生班集体借书证的规定,时间也更长。有些西文参考书不让外借,要整天坐在图书馆内里看,她也会带着我在北图员工食堂蹲饭。现在回想起来,我当初敢译艾略特,这恐怕也是因素之一。赵萝蕤接触这些资料的条件可能会好一些,但在三十年代译《荒原》,已出版的参考书却也不会像八十年代那样多。

三

在“家”面馆中第一次看到赵萝蕤的《荒原》译本后,许多年已过去了。说来惭愧的是,这期间一直都没把赵译本再打开来读一次。先是在国内忙着翻译其他现代主义诗人、写诗、写评论;1988年去美国作福特访问学者,又意外地滞留了下来;九十年代中以后才有机会回国,但来去匆匆,从未再住过山东路的老房子,也未想到要在灰尘遍布的书架上找赵译本。直到这次回国,非得去处理老房子里的书不可时,才意外地从灰尘中翻找出这本几乎已忘了的书,不禁倒吸了一口冷气。

这是新诗社在1937年出版的赵译《荒原》单行本,初版,下面还注明“普及本三百册,豪华本五十册”,现在还存世的应该很少了。译文前有叶公超写的长序。赵萝蕤不仅仅译了《荒原》的原文、原注,还加了自己的译注,这对当时第一次接触到《荒原》的中国读者是必不可少的帮助。

这些年里,虽说我没再次翻看赵译本的《荒原》,却零零碎碎地看了些与赵萝蕤有关的文章。这次因为新找出的赵译本《荒原》,我又去网上较详尽地查看她生平的资料,许多内容细节都是先前难以想象的。还有意外找到的一张赵萝蕤与陈梦家青年时代合影——那么充满着青春、激情,两人都才华横溢,在镜头中焕发着理想的动人光彩——“遥想公卿当年,小乔初嫁了……”

不过,那张照片中的她肯定不会想到,她笔下翻译的《荒原》中一幕幕场景,在一些年后,竟然会与她自己生活中的场景叠加在一起。我一边在网上搜着、读着,一边身不由己地把她的经历与《荒原》中的诗句联想到了一起。我也仿佛跟着一次又一次地走入“荒原”,处处充满了痛苦、绝望的回响,就像诗中一开始所描绘的:“四月是最残忍的月份,哺育着/丁香,在死去的土地里,混合着 / 记忆和欲望,拨动着 / 沉闷的根芽,在一阵阵春雨里……”(我原拟想引赵萝蕤的《荒原》译文,但担心引得太多,或会涉及版权问题,踌躇再三,还是决定用自己的译文。)

传统文学批评中有六经注我与我注六经的区分,可在4月的一个下午,在电脑前读着她“恐怖、恐怖”的经历,(艾略特原先为这首诗引用的题词是约瑟夫康拉德的《黑暗之心》的最后一句话,“恐怖、恐怖!”)《荒原》的译文同时在脑海中不断涌现,还附加着赵萝蕤自己所作的译注,不知怎么一来成了艾略特所说的客观对应物,一行行注释着《荒原》译者的生平,这确实是意想不到的极其残忍……“你不能说,也不能猜,因为你仅仅知道 / 一堆支离破碎的意象,那儿阳光直晒,/枯树不会给你遮荫,蟋蟀的声音毫无安慰,/干石没有流水的声音。只有/影子在这块红石下……”

赵萝蕤出身名门。她父亲赵紫宸曾任燕京大学宗教学院院长,她自己还在清华大学读研究生时,就翻译了艾略特的《荒原》。这是《荒原》是第一个中译本,受到叶公超等众多名家的一致好评,让她在文坛一举成名……“群山中,你感到自由自在。/大半个夜里,我读书,冬天就去南方……”

接着,赵萝蕤在芝加哥大学进一步深造,获硕士、博士学位;她丈夫是著名的诗人与考古学家陈梦家,在自己的领域里也获得了非同寻常的成就和声誉,俩人伉俪情深,在文坛上一时传为佳话……“伊丽莎白和莱斯特 / 打着桨 / 船尾形成 / 一只镀金的贝壳 / 红色,金色 / 轻快的波浪 /潺潺在两岸……”

陈梦家和赵萝蕤

1948年年底,尽管国内的亲友劝他们夫妇去台湾,她还是选择回国,与丈夫一起留下,满怀理想地迎接一个新中国。只是刚到1951年,“知识分子思想改造运动”就在国内宣告开始,赵紫宸首先在学校里挨批,家属被要求与他“划清界限”;陈梦家因与美国学府的学术交往,也遭到了猛烈批判;赵萝蕤同样要为自己的“资产阶级思想”和“重业务,轻政治”的错误作深刻思想检讨,精神受刺激而埋下了病根……“我听到那把钥匙 / 在门锁里转了一下,仅仅转了一下 / 我们想着这钥匙,牢房里的每个人 / 想着这钥匙,每人守着一座监狱……”

在国内一个又一个的政治运动中,陈梦家在1957年被划为“右派”,从此步入了炼狱;赵萝蕤也因此受到强烈冲击,导致了精神奔溃……“那些戴着头巾,在无际的 / 平原上蜂拥,在裂开的、扁平的 / 地平线环绕的土地上跌撞的人是谁 / 群山那一边的是什么城市 / 在黯蓝的天空中裂开,重新形成而又崩裂……”

1966年“文革”开始后,造反派连夜杀到他们家“扫四旧”抄家,把所有的收藏及书籍一扫而空,赵萝蕤、陈梦家夫妇也被逐出家门,只能栖身在车库内。这段时间赵萝蕤两次犯病,但作为被打倒的牛鬼蛇神,她被红卫兵剃了“阴阳头”,甚至都不能去医院接受治疗……“在火炬红红地照在流汗的脸上之后 / 在严霜的寂静降临在花园之后 / 在乱石丛生的地方的痛苦之后 / 又是叫喊,又是呼号 / 监狱,宫殿,春雷 / 在遥远的山麓上回响 /他曾是活的现在已死 / 我们曾是活的现在正死……”

1966年9月3日晚,陈梦家再次挨斗,在饱受屈辱和毒打后,回到家中自缢,年仅五十五岁……“飘渺的城,/ 在冬天早晨的棕色雾下 / 一群人流过伦敦桥,这么多人,/我没想到死亡毁了这么多人。/ 叹息,又短又稀,吐出口,/ 每个人的目光都盯在自己足前……”

陈梦家的死,给赵萝蕤留下了终身难愈的创伤,她孑然一身,苦于“文革”中难以尽言的折磨,也为她愈加恶劣的精神症状缠绕……“白白的躯体裸露在低低的湿地上,/ 白骨扔弃在一小间低而干的阁楼里,/只是被老鼠脚嘎嘎蹋响,年复一年……”

“文革”结束后,尽管她所遭遇的种种毁灭性打击,赵萝蕤还是坚强地在北大恢复工作,继续从事她的学术研究,并担任了博士生导师。可是,一个人真能从“荒原”般的回忆走出来吗……“长孩子脸的蝙蝠在紫光中 / 打着唿哨,拍动翅膀 / 头朝下地爬落乌黑的墙 / 倒悬在半空的是高塔 / 敲着回忆的钟声,使时刻和声音 /从空贮水池和枯井中不断唱出……”

有不少文章里提到,她怎样在孤独、多病的晚年,顽强投入了惠特曼的《草叶集》的翻译工作,在七十岁高龄时完成了这一壮举。其实却很难想象,她是背负着怎样的苦难和悲凉一路挣扎过来的……“是否/ 你什么也不知道?什么也看不见?什么也/记不住?”/我记得/那些曾是他眼睛的珍珠。/“你是活,还是死?你的头脑里空无一物……”

四

回到林德尔·戈登的《T. S. 艾略特传:不完美的一生》上去。如果把《荒原》的作者的和译者的生平放在一起,我想很多读者大约再不会把艾略特的一生称为“不完美”了。西方现当代哲学中经常讲相对主义,既什么都是相对的,也都可以从相对的角度得出结论。艾略特一生的完美与不完美因此也是相对的,不必太纠结。

不过,美国当代哲学家理查德·罗迪(Richard Rorty)在认可这种相对主义倾向的同时,也着重指出,并非所有的事都能用这种相对的角度来加以观照或接受,例如人对人的摧残与杀害。在赵萝蕤身上所发生的这一切是“最残忍”的,无法原谅或忘却,也不可能用相对主义的视角来看待。在4月,在赵萝蕤“荒原”似的生平背景中重读她译的《荒原》,更让我确信这一点。

附记

也在这次回国期间,在4月,在一次讲座后,有读者要我为艾略特译诗集《四个四重奏》签名,书的封面上标明我是译者,是沈阳出版社1999年出版的。我吃了一惊,因为自己从未与沈阳出版社签过任何合同,也不知道有一本艾略特译诗集在那里出版过,尽管如此,我还是给读者签了。回来后,我在网络上查了一下,还真有这本书,应该是正版,至今仍有在售。我于是联系了沈阳出版社,那里一位李姓编辑告知我,他们确实出版了这本书,并说有一份认定是我与出版社一起签名的合同,根据双方都同意的条款付了翻译稿酬。李编辑接着在微信上发了合同照片过来,说这一切都是该出版社一位王姓责任编辑经办的,但那位王编辑后来因与出版社“三观不合”离开了,已失联多时。我向她解释说我根本不知道这样一件事,要到了二十年后,才第一次听说有这一译本,也从未收到出版社的合同,更不要说在合同上签字了。可李编辑振振有词地说,他们手中有签字的合同,照章办事,自然不负任何责任;至于合同的真假,我得去找那“失联”的责任编辑。一定要追究下去的话,只能是通过警方,在全国通缉去抓那位王编辑。李编辑最后很诚恳似地劝我,要我就此放下,去做些更有意义的事。她说的有一点或许也对,要劳师动众去打官司,我耗不起这么多时间。不管怎么说吧,这件事也扯上了艾略特,在4月,在虽说不上“最残忍”的,但确实“不完美”的4月,或许也可以说是这篇文章的一个脚注吧。