茅盾文学奖得主梁晓声:书房是奢侈的

莫倩如/摄

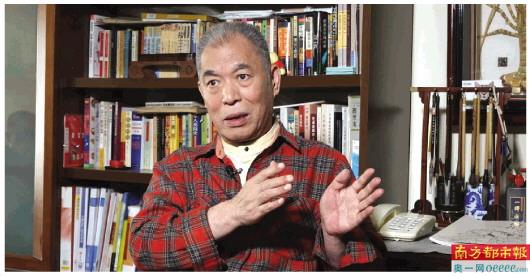

“学院派埋首故纸堆,创作者面对的是生活。”梁晓声说。他穿一件红底黑格衬衫,端坐镜头前,目光如炬,谈吐掷地有声。

在他的寓所里,只有清清爽爽的一个书橱,里面是一些辞书、工具书供作家随时取用。书橱右边的案牍上安置笔墨纸砚,墙上钉一张枯笔涂抹的山水小景。左侧一件古雅的花鸟围屏,区隔出一方素净空间供思维驰骋。

梁晓声出生于1949年,是新中国的同龄人。他出生于哈尔滨市,初中毕业后参加知识青年上山下乡,在北大荒挥霍了7年青春。因文才卓著,入复旦大学中文系读书,毕业后分配至北京电影制片厂从事文学编辑工作。他因创作的一系列知青题材的小说《这是一片神奇的土地》《今夜有暴风雪》《年轮》等蜚声文坛,迄今为止,已累积著述上千万字。今年8月,他以长篇小说《人世间》斩获第十届茅盾文学奖。

对他这一代人而言,长期蜗居于十几平米的居所,私人空间尚不易得,“书房”一词尤其显得奢侈。因此,他反复强调书籍首要用于阅读,而非放在书架上“装点门面”。

很自然地,梁晓声谈起他的个人阅读史。童年时酷爱小人书,少年时代遍览中外人文社科经典,北大荒的知青岁月精神食粮匮乏,连一份《兵团战士报》、一本《《俄共(布)苏维埃政治文件汇编》也捧读得津津有味。读大学时,复旦大学图书馆庋藏浩瀚,却没有林语堂、沈从文和张爱玲的作品。以至于直到上世纪八十年代,他还以为“林语堂”是位古人。

他是阅读的受益者。那些撼动心魂的故事,一直清晰地镌刻在脑海中,猎人海力布、盗火的普罗米修斯、剖出心脏为族人指路的丹柯……时隔多年依然以高贵的人性光芒将他抚慰。梁晓声感慨,小说具有无与伦比的人格影响力。“它既然影响过我,我也希望写出这样的作品影响别人。”

访谈

南都:您家十分特别。我们此前想象作家的书房里的书都是积箧盈筐的,没想到您的书房就是这样一个书橱。

梁晓声:我是一个没有书房的人。从来就没有过所谓的书房。在我们小时候,普遍的城市居民的家居面积都非常小,一般家居在30平米就算很大了。

书房这个说法在我们小时候是很奢侈的。我只能从小说里看到,比如《钢铁是怎样炼成的》,冬妮娅的家里一定是有书房的。我大学毕业后,最初在北京电影制片厂住筒子楼,只有十一平米大小。十一平米是不可能有书房的。不只像我们这种年轻人只有一间房,当时的一些老的艺术家,比如谢天、于洋,他们住的房子也不过是70多平米。而且家里人口还比较多。于洋家有老母亲,他们夫妻俩,再加上于小洋和江江,五口人住70余平米,你可以想象怎么会有书房。

我们就更不要说。11平米的房间,连一个像样的书架也没有。就是垒两块砖,或者自己钉一个能放书的搁板,能把书放在搁板上。那时候的书也不多,无非就是再版的古今中外的名著,还有些辞书。这种状况持续了很长时间,有二三十年吧。

我在北京电影制片厂的十年,住房从11平米到14平米,还是那一幢筒子楼里。调到儿童电影制片厂,也就三居室,也不能奢侈地拿出一间房子来做你的书房。2000年搬到这里来住以后,家中的面积会大一点,但是也没想到单独辟出一间书房来。

我是一个随时买书,随时读书,随时清理书籍的人。现在镜头里看到的也就基本上是我家居的书橱了,里面是我常用的书。

南都:在这个随时买,随时读,随时清理的过程中,哪些书会被您留下来?

梁晓声:很少。除了一些价格比较贵,可能它是一些摄影集、美术画集。因为我喜欢这两门艺术,偶尔闲来无事会翻一翻,就会舍不得。上世纪八十年代又重新再版的一些世界名著,我当时也买过。像司汤达的作品,我那时已经读过《红与黑》《母与子》我觉得没有看过就会买,买完了,看过了,又送给别人。

南都:谈谈您个人的阅读史吧。您从小爱读什么类型的书籍?

梁晓声:可以说,我没有读童书的阶段。那个年代的童书也非常少。在我印象中,学校里常有的无非是《儿童文学》《少年文艺》,再小的孩子读《小朋友》。当时也有比较流行的儿童文学作品,我们记忆最深的就是《三毛流浪记》,还有《大林和小林》。我在小人书铺里读到的童话有《狐狸列纳德的故事》。当然也读过安徒生。

通过读小人书,直接就进入了成人文学作品的领域。上中学之后,开始寻找成人书籍。实际上这种寻找是从小学四年级开始的。并不因此意味着就和小人书告别了。有时候要看成人的书,有时候还是进入到小人书的世界里。因为看小人书类似看电影。它的绘画极有水平。当时中国有一批极有水平的小人书画家。还有,你所能接触到的成人书籍不如小人书的类型和内容丰富。

我们新大院的邻居家有一户是收废品的。当时收到了很多别人家里处理的书籍。在那个时期,又读了较多的社会学书籍,比如伏尔泰、卢梭、孟德斯鸠,甚至读到《法国革命史》。在我印象中,我接触过两种版本的《法国革命史》,而最奇特的是,我还接触过写在大稿纸上的,字迹非常清楚、俊秀的一部翻译书的书稿,也不知道是什么人翻译的,也不知道是什么书。可能因为时代原因,无法出版,索性就处理掉了。

那段时间,我在学校里做过代课老师。有时候住在学校的教师图书馆,在那里看到了更多的平时我接触不到的书。比如《白鲸》《静静的顿河》,那时候我已经读过《简爱》《红与黑》等等。

所以下乡之前,基本上完成了一个时期的阅读史,跨越了读童书的阶段。可以说把国内已经出版的长篇小说、短篇小说集,包括优秀作家的散文集基本上都看完了。

南都:1968年您高中毕业赶上知识青年上山下乡,在北大荒度过了7年青春岁月,这段阅读史是否就此中断?

梁晓声:下乡的时候肯定是没有书的。我们兵团有一份报纸叫《兵团战士报》。因为交通不方便,到达我们连队至少要一个星期。只是对开的一份小报。即使那份报也是从这个人手里传到那个人手里,几乎把每一行字都读过。在我们指导员的家里,我曾经看到过一本厚本硬壳的书,叫做《俄共(布)苏维埃政治文件汇编》,我也会把它借回去读。因为那种行文和我们读过的行文还是不一样的。

南都:1974年您受到推荐,就读于复旦大学中文系。在大学里是否有一个新的书籍的世界向你敞开?

梁晓声:复旦大学的图书馆分为两部分。一部分对全校所有的专业开放,还有一个小的图书馆是中文系的图书馆,书更丰富一些。即使这样,我也没有见过林语堂的书,没见过沈从文的书,没见过张爱玲的书。这些名字也非常陌生。到我已经成为获奖作者之后,我才从别人的口中听说“林语堂”三个字。这个名字给我一种鼓励,我始终以为他是一位古代的文人。1980年代初,当一位外国记者来采访我,问到我对林语堂的看法的时候,我确实没有把握了,也是对着人家的摄像机,我愣住了。尽管我已经读过车尔尼雪夫斯基的《怎么办》,但我确实不知道林语堂是谁,也没有接触过徐志摩的诗。在我们的成长过程中,只有极少数的学院里的研究所的老先生才能接触到。

南都:现在回想起来,哪些作家和作品对您个人产生过比较重要的影响?

梁晓声:儿童和少年时期会有一些故事。这些故事在我们课本里也有过。像蒙古民间故事猎人海力布的故事。猎人海力布在狩猎的时候救了一条小蛇,是蛇王的公主。蛇王为了感激他,给他这个那个,他都不收。最后给予他一种能力,是能听懂百兽的语言。山洪即将暴发,他听到百兽在奔逃,在议论。他把这个信息告知部族的同胞,希望大家疏散。没有人相信他的话。最后他只能讲出,我为什么有这种能力。而这种秘密是不能告知别人的。他在说的过程中,从脚到头变成了一尊石像。这个给我的印象很深很深。当然还有希腊神话中盗火的普罗米修斯,他为盗火受的那种苦楚。

我还没读中学的时候,读过高尔基的短文《丹柯》。在一个部族迁徙的过程中,深夜下着雨雪,前方没有任何方向感,也没有光亮。人们只是盲目地走着,不知要去向哪里。有饥饿,有寒冷,还有疾病。青年丹柯,在急迫之下,剖开自己的胸膛,把他的心取出来,托在手上。那心像月亮一样闪闪发光,照着部族的人们走过。我看这本书时非常忧伤。我记得最后几行字是:当部族过去的时候,丹柯也倒在泥泞中,他的心也掉落在泥泞中,被所有的脚步踏过,遍地碎片,像星星一样闪闪发光。很浪漫,也很忧伤。这使我领悟了另一种我们文学中的悲剧意味。

小说会影响你很深。因此我笔下写一个人物,尤其是写到男人的时候,我常常会赋予他“人格的力量”。这种人格影响力使我感到是一种幸运。它既然影响过我,我也希望写出这样的作品影响别人。

梁晓声,1949年生于哈尔滨市,当代著名作家、学者。北京语言大学人文学院资深教授,全国政协委员、中央文史研究馆馆员。著有《今夜有暴风雪》《这是一片神奇的土地》《雪城》《年轮》等作品数十部。