重读《焚舟纪》:发现一个女性主义的天使

安吉拉•卡特是二十世纪文学史上的巨人,被拉什迪、麦克尤恩、石黑一雄、阿特伍德等一众大作家拥戴为一代文学教母。

她的短篇《焚舟纪》多以神话、民间故事、文学经典为蓝本,文学女巫卡特以精神分析学原理透视和拆解这些全人类的文化遗产,在旧世界的意识元件中植入女性主义观点,重装新世界的神话和传奇,构筑起与整个父权文化的神话和传说体系相抗衡的“神话重塑工程”,成为幻想文学和女性主义的伟大经典,产生了广泛而深远的社会影响。

有评论说安吉拉•卡特至少改变了好莱坞十分之一的产业形貌。此言非虚,新版《美女与野兽》不仅从情节和细节上表达着对卡特的致意,甚至片中女巫的扮演者正是纪录片《安吉拉•卡特》中卡特的扮演者。在整部《焚舟纪》里,惊才绝艳的文字和奇情耸动的故事铺展如同盛大的幻术,演绎着对于父权文化的四十二重“盗梦空间”。

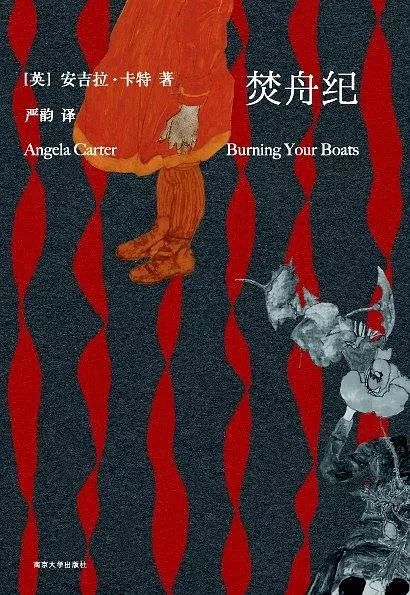

《焚舟纪》(英) 安吉拉·卡特 著 ,严韵 译,南京大学出版社,2019年6月

来到四月,春天乍暖还寒。气温频繁地做着气象界满30减15的活动,和空气中的雾霾、花粉、病毒一起引发人群中大面积的上呼吸道感染,人们开始讨论用口呼吸会导致嘴型外突。同样含混和沉闷的感觉似乎也笼罩着世界的意识层面。除去一个色情小说作者被判刑的消息引发零星的抗议,没有群情激昂的热点议题,甚至微博热搜上都没有瓜。日光和樱雪之下也只是拥挤着被嘲讽的大爷大妈。此时或许可以来重提一本旧书,一本我们爱过却未必懂得,而懂得便可赋能我们超越又重返现实,因而值得细细参详的魔法大书。

几个月里我一直在重读安吉拉•卡特的《焚舟纪》。称之为大书,一是体量,作为卡特的短篇全集,包含曾经出版过的《烟火》《黑色维纳斯》《染血之室》《美国鬼魂与旧世界奇观》四个选集和此前未曾结集的六个短篇,总共四十二个短篇组成一本厚度可观的大书。但它更是价值意义上的大书。这四十二个故事的合集正是卡特凭之蜚声世界,跻身二十世纪文学巨擘之列的“神话重塑工程”的主要载体。

所谓“神话重塑工程”,是指卡特的短篇大多以神话、传说、文学经典和宗教故事为蓝本。她擅长以精神分析学原理透视和拆解这些全人类的文化遗产, 在其中注入女性主义的梦想,以旧世界的元件重装一个新故事。在这些短篇里,惊才绝艳的文字和奇情耸动的故事铺展如同盛大的幻术,初读之下令人迷醉;然而重读你会发现每个故事都被暗中施上了女性主义的魔法。卡特曾说作为女性主义者她不可能就那么走到街上去喊出观点,她需要故事的载体来表达。她的每一个读者都是表达的接力者,是文学幻术改变世界的参与者。这就是卡特创作的女性主义出发点。

虽然在很多读者和评论家看来,单是文体就足以使她侧身于文学巨人之列,但作为知识分子、文学天才和女性主义者的三位一体不可分割的写作,才令卡特获得了不朽声名和超出文坛之外的广泛影响力。有评论称她的神话重塑工程改变了好莱坞十分之一产业的形貌。此言非虚。新版《美女与野兽》不仅从各种细节和拍法上表达着对卡特的致意,甚至片中扮演女巫的演员也正是纪录片《安吉拉•卡特》中卡特的扮演者。一样东西足够强大便会对很多东西产生间接的影响。珍妮特•温特森在纪录片中如是评说。

不知道《焚舟纪》这个身后集的取名者的确切意指,但焚舟这样表达孤注之勇的词汇确实很适合一个恃才放旷不妥协的卡特,适合她机智而全面地突破边界,改换父权神话的驱动,为寻求女性的公平与自由而造梦的创作,尤其是短篇小说的创作。

下面我想结合对具体篇目的文本分析和文论观点来介绍卡特的女性主义写作,期待更多读者也能从精神分析学的视角透视到奇幻故事华美羽衣下隐现的精绝骨架,幻术会因之更加神奇和逼真,映照现实,令人如彻如悟,梦或成真。

是故事,而不是小说

在《烟火》的后记中,安吉拉·卡特强调自己写的是故事,不是短篇小说,来区别于当时英国文坛流行的现实主义写作。

“短篇叙事有限的篇幅使其意义浓缩。符号与意思可以融成一体,这点在长篇叙事的众多模糊暧昧中是无法达成的。我发现,尽管表面的花样始终令我着迷,但我与其说是探索这些表面,不如说是从中做出抽象思考,因此,我写的,是故事。

就形式而言,故事跟短篇小说不同之处在于,故事并不假装模仿人生。故事不像短篇小说记录日常经验,而是以日常经验背后地底衍生的意象组成系统,藉之诠释日常经验,因此故事不会让读者误以为自己了解日常经验。”

区分安吉拉·卡特关于故事与小说的概念是理解她写作出发点的关键。何谓故事?对她来说,神话、民间传说、格林童话,以其怪诞,超现实,与梦境同构的叙事包含了大量人性真相和经验真实,未受知识和文明话语的禁制和改造,是故事。在童话当中,英国上层阶级的儿童睡前故事,因为模拟的是谨守文明规训的日常行为,就不属于故事的范畴。而取名中包含星期六早晨,或以去超市购买鳕鱼为起始句的那一类,以日常生活的表面为模拟对象的小说,就是相对故事而言的小说。

故事处理的对象,是个体和群体在欲望和观念层面的存在,是日常经验背后地底衍生的意象。是肉身之外的另一个我,和我们。是一个怪影幢幢,魑魅魍魉的世界。因而“风格倾向于华丽而不自然,并违背人类向来希冀相信字词为真的欲望。故事中唯一的幽默是黑色幽默。它只有一个道德功能—使人不安。”因此故事,包括早期的神话、民间传说不能简单地被归类为幻想小说。因为它描写的对象是或许更真实的我和更深层的我们,而描写的目的,是要向下超越表象,并反过来诠释之。

这样的领域由现代精神分析学发现和逐步界定着。卡特在访谈中提到自己是弗洛伊德等精神分析学家的信徒,研究过大量的梦境,熟悉其中的投射、变形和置换的机制。她以此来解析神话、童话和民间传说,找出其中的人性构成,以及欲望和困境的再现形式。她发现,所有的故事都包含政治动能。所有父权社会形成的神话和故事,都承载着父权社会的集体无意识沉淀。而她要在旧故事的基础上撰写一个新的故事,保留基本的人性元素和人格化形象,但故事要脱胎换骨,改父权驱动为女性欲望的驱动。绕过意识建立女性主义话语的无意识驱动,以故事为载体传达出去。

正如她在给罗伯特·库佛的信中所写:“我真的相信,一部虚构作品若能对于自己乃是与所谓现实截然不同的人类经验形式这一点有绝对的自知(就是说,它不是记录事件的日志),就真的能帮助改变现实。”

安吉拉·卡特

《刽子手的美丽女儿》:一则关于人性真相的终极寓言

我们可以以《烟火》中的第一篇《刽子手的美丽女儿》为例来分析卡特蕴含精神分析学原理和女性主义动能的神话重塑写作。

表面上,卡特以超凡的氛围渲染和情境描摹力讲述了一个以乱伦和暴力惩戒为主题的故事。在一个天昏地暗的高地异邦,乡间法场上,半边黑面具遮脸的刽子手将与女儿乱伦的亲生儿子斩首示众。刽子手的面具从不摘下,即便在他与女儿行乱伦之事时。这个国家的国王,一个号称无所不能实际却动弹不得的存在,从登基之日起便倒悬在房顶下被铁链锁定。而民众,是一群堪称疾病博物馆的肮脏污秽懵懂无知却充满恶意的乌合之众。国家的起源,则是因为族群的乱伦倾向而被放逐至这群山之中的荒寒之地。

故事的奇怪设定和骇人情节迫使我们去思考作者的表达意图和这些“象形符号仪式表演”的真实指向。正如在神话和童话之中,太阳月亮山川都可以被人格化,而希腊诸神其实是人类社会各种观念和价值系统的人格化再现。卡特在此也运用了同样的手法为抽象事物赋形。“来到这里,已是深入高地。”高地之邦也许是位于人类头脑之中的意识之邦。“一股抑扬顿挫不成调、近乎音乐的凄怆声响,出自无师自通的乐团之手……新铺的干燥木屑在我们脚下低语滑移,底下是多年来层层累积、踩踏坚实的木屑,处处沾染血迹凝结成块,时日久远的血迹已是铁锈的色彩和质感。”无师自通的法场乐队和低语滑移,层层累积的木屑是否让你想起了荣格关于集体无意识的分层描述?代表并受制于体制,动弹不得的国王,就是人格面具,超我,或者流行语中的人设吧。而那个半边脸为黑色面具,半边脸仿佛自己屠宰的肉品的刽子手,就是欲望禁忌下分裂又扭曲的人格,自我,的具象。美丽的女儿是欲望对象。儿子,是被惩戒的那一部分我,本我。而斩首代表阉割。疾病博物馆是什么,想想每天微博热搜上的大瓜小瓜,大杯具小杯具吧,人间疾苦不堪数。乱伦,禁忌欲望的极端形式,指代一切禁忌欲望,就像佛经里用舍身饲虎的极端例子来指向一切利他行为,促使人们在不可思议中去思议行为的本质。因此这则看似阴森诡异的哥特故事,实际上是一场人类意识之中关于欲望禁忌、人格分裂和暴力之源的仪式化表演。是一则关于人性真相的终极寓言。高地异邦是伊甸园之后的娑婆人间。卡特不仅描述了症结,也指明了出路。在关于国王的可笑描述,关于法场、刽子手的可怕描述,关于愚昧民众和疾病博物馆的黯淡描述组成一派昏黄混沌中,关于儿子和女儿的描述是唯一的明媚淡彩。故事的结尾,女儿在缝纫机里发现了一条蛇。缝纫机是连接和构筑的工具,而蛇是智慧和启蒙的隐喻。在女儿的梦中,“尽管她不知道脚踏车是什么,哥哥仍踩着脚踏车在她不宁的梦境里绕圈圈。”旋转的物体,木马,车轮,在卡特的小说里都代表着在另一个宇宙里被树立和运转起来的新秩序。

到这里,卡特反对父权社会文化体制中扭曲人性的性压抑,推进性观念解放的态度已经昭然若揭。父权社会将女性视为私产。禁锢和贬损女性主体的一大法宝就是荡妇羞辱。但是对女性的压抑也反制了男性自身。性仿佛不是人的天性与表达爱的人间关系,而是一种独立于人性之外的罪孽,导致人类从伊甸园被逐的堕落行径。性交过程里男性进入女性的跪姿在基督教文化里也被与向神忏悔的姿势关联。

卡特倡导的性观念解放并非鼓励纵欲。而是传统规训让女性将性等同于脏,罪,羞耻,抹杀女性性意识,使得生育成为女性仅存的核心价值,贬损了女性主体价值。性观念解放是对这一父权文化结构的意识形态上的反动。

萨德式女人:卡特的女性主义宣言

在她早期文集《萨德式女人》中,卡特以精神分析学方法剖析萨德小说,系统地阐述了自己的女性主义观点。萨德,这个名字与性虐固定关联,作品遭禁本人入狱的十八世纪法国贵族的色情文本在精神分析学的透视下显示出别样色彩。卡特指出,在萨德文本的情节设置中,生育功能被剥离开来,不再是女性的唯一价值。她分析了萨德作品中贞女与荡妇两类女性形象。贞女形象的代表是姐姐朱斯汀,一个贞洁美貌的姑娘,她刻意忽略自己的美貌,否认欲望。面对强徒时企图用高尚的道理来感化之,结果只能是屡遭强暴和虐待。荡妇形象的代表是妹妹朱丽叶,一个善于利用男性弱点来达成自己目的放荡女性,最后却名利双收,晋身显贵。在卡特看来,朱斯汀恪守父权文化体制规定的各种女性美德,在弱肉强食的社会里因其天真诚实和性无知扮演着完美的受害者。而朱丽叶有着清楚的性意识并加以利用,并通过各种藐视父权道德的行径成为一个强大的个体。但她的成功是因为洞悉了权力的奥秘,成为了父权的同谋,其中蕴含了对自身的否定。两类女性的不同结局蕴含了萨德对于父权秩序和道德的批判和僭越,成就了作品的女性主义先机。

卡特的女性主义观点主要包括:支持女性性观念解放,女性不应抹杀和忽略自身性魅力,而是应该彰显和利用之,以建立女性主体和谋求发展。理想女性应该是荡妇和母亲的综合体。也就是说,既要像朱丽叶那样敢于僭越边界,又要像朱斯汀那样有所坚持。女性解放的核心在于打破两性的二元对立,争取爱与被爱的权利。她认为父权社会的制度将女性离间成两个敌对的阵营,无知者和同谋者。女性应该建立起姐妹式的结盟关系来对抗父权,简言之,她反对现行婚姻制度。她激进的女性主义观点的直接表达在文章发表之初遭遇了争议。但这些观点也被巧妙地移植在短篇作品中,时至今日已大获成功。《焚舟纪》作为她的短篇全集涵盖并一再地演绎了她全部观点,她的神话重塑工程同时也是女性主义造梦工程。

性观念解放和解构荡妇羞辱话语的必要性已成为越来越多人的共识。MT运动就包含了对社会话语中性禁忌的一定程度上的突破。我们还可以举出一个文学上的例子。去年颇受关注的台湾女作家林奕含的小说《房思琪的初恋乐园》中,性禁忌使得年幼女性在陷入与年长男性扭曲情感关系时无法发声求助,同时早已被内化的罪感和羞耻也让她长期承受着精神分裂的折磨。而这位男性在不断剥削侵害女性的过程中发出了“性禁忌真是太方便了”的感慨。令人痛惜的是,林奕含在作品发表后不久就自杀离世,小说故事正是作者对本人遭遇的摹写。

林奕含的遭遇绝非罕见个例。社会结构性矛盾让婚姻制度的不合理性越来越凸显,始乱终弃的渣男几乎成为一种女性普遍经验。林奕含有勇气选择分享自己黑暗和痛楚的经验,并且在表达和思考上显示了惊人的文学才华和坦诚,是一位可叹可佩的女性。所以当看到有人发表诸如“她真的能把脏的东西写得很脏。娼妓。”之类的读后感时,我真的很遗憾。充满荡妇羞辱意味的字句,内化而不自觉的蒙昧暴力,出自同样身为女性的个体之口,社会文化语境的可怕之处正在于此。

在中国,倡导性观念解放,推动社会进步的文学力量的一个令人尊敬的范例是冯唐老师。多年来他一直致力于创作干净小黄书的事业,与卡特的神话重塑工程可谓异曲同工。虽然偶尔也会因坦率和激进被指认为过于直男倾向,而他也调侃地自称为油腻老祖,但大体上和事实上冯唐以其作品证明了人格健全理性自律的男性主体也可以是女性主义的天使。观念解放是全社会的,女性的解放也意味着男性自身的解放。

《紫女士之爱》,一个女性主体的诞生

卡特激进的女性主义观点形成于旅居日本时期。1969年获得毛姆奖后,年轻的卡特用奖金做了一次逃离婚姻的远途旅行。(卡特未上大学便早婚,第一任丈夫化学教师卡特年长她许多,偶尔作为父权原型出现在她的小说里。关于他们故事的后续,卡特说,谁都看得出来我前夫和新妻子在一起快活多了。卡特与后来的恋人马克一见钟情同居多年并育有一子,在她逝世前一年才结婚,或许仅仅是为了法律方面的方便。)

在东京,卡特邂逅了新爱情,一个与她面貌相像的日本人,以及日本文化。她当过酒吧女招待,被粗鲁浮浪的客人摸过大腿,感到日本是一个父权文化的极端例子,但事情又不止于此。在极端的父权文化导致的极端压抑中却诞生了“最激情的偶戏,以形式化的风格模仿殉情,因为这里没有‘从此过着幸福快乐的日子’这种简易公式”。卡特对跨性别表演的歌舞伎发生了兴趣。在异域文化情境下与一个男版卡特短暂相逢又分离之后,她开始思考何为女性。在《烟火》的后记中,卡特写道:“因此我动笔写故事。当时我住在日本,1972年返回英国,发现自己置身一个新的国家。那感觉像是醒来,极其突兀地醒来。”

《紫女士之爱》是她最早的短篇之一。取名紫女士(《源氏物语》作者紫式部的英译名),故事的日本文化内涵可想而知。故事讲的是偶人紫女士得到主人深情一吻,活了过来,吸干主人的生命精华,变成倾国倾城的美人,去往妓院混世界了。虽然兼容了睡美人、吸血鬼和木偶皮诺曹等故事元素,这个精致又诡异的短篇主要还是对睡美人故事的改装,以“月长石与假钻石混合的绚丽和胡话”(拉什迪语)微妙而详尽地再现了一个女性主义的卡特在日本文化情境中的“醒来”。

故事的设定相当令人不安。提线偶人紫女士在傀儡戏班主“亚洲教授”的操纵下,风华绝代,一举一动都体现了“情欲的精髓”,“性欲的三角几何”。他们跟随马戏团在世界各地辗转,日复一日地出演一出名为“恬不知耻的东方维纳斯紫女士之声名狼藉风流韵事”的戏码。紫女士在戏中的放荡行径,简直是lady-killer的夸张女性翻版:

在声名最盛的巅峰岁月,她心血来潮一个念头就足以让年轻男子荡尽家产,而没血没泪的她一旦榨干了对方的财富、希望和梦想,便将他抛弃,或者也可能把他锁在衣橱里(有没有想到蓝胡子?)……她冷硬,不是供欲望恣意摆布的可塑材料;她不真的算是妓女,因为她是男人将自己变成娼妓而献身的对象。她是独一无二的欲望行使者,周身繁衍恶性幻想,将情人们当做画布,创作闺房杰作,涂绘毁灭。

关于提线木偶表演技术的细节描写,蕴含了卡特对偶戏表演和歌舞伎的观察与思考。在演员为清一色男性的歌舞伎艺术里,男性演出浓缩和精粹版的女性魅惑。亚洲教授和紫女士在偶戏表演中的合二为一也是对歌舞伎男扮女演出的戏仿:

因为他也是透过自身之外的另一种媒介来展现激情,那就是他的女主角,傀儡“紫女士”……仿佛长久以来从他身上流向单一目标的那些能量逐步自我提炼,终于变成单一、纯净、浓缩的精华,完全传送到木偶身上。教授的心智变得颇似习禅剑客,剑与魂合而为一,因此剑离了人、人离了剑都没有意义。这样的人持剑欺向对方时一如自动机械装置,心中空无杂念,再分不出何者为己,何者为剑。傀儡戏班主和木偶也已到达了这个境界。

正是偶戏与歌舞伎表演中由男性意识投射和建构出来的魅惑女性形象与日本极端大男子主义文化中现实女性形象的反差,刺激了卡特的思考,促成了她女性意识的觉醒:一个如复活的紫女士般对自身的性魅力有所觉知,投奔父权体制禁区而去的女性主体,才能跨越父权的边界,看到女性发展的方向。这一过程,在紫女士的故事里转化为唤醒睡美人和吸血鬼吸血的象征性仪式被记录下来。紫女士的复活,也是卡特伴生着激进女性主义观点的醒来,是一个女性主义主体令人惊骇的诞生。

再一次,就是要吓你。大胆而不可思议的情节设定,诡异阴森的氛围描摹,是要使人不安,在不安中去思考这些象形符号下的实际意指。以震惊四座灼人眼目的气势给出一个矫枉过正的极点,指示着方向。吓人吗?故事结尾一场大火烧毁了亚洲教授的帐篷和干枯的躯壳,妖女夤夜出逃。不怕,我们现在知道,复活和焚毁都是象征性仪式,教授和妖女都是符号。

《大屠杀圣母》,一个理想女性主体的成长

收录于后来的《黑色维纳斯》选集中的《大屠杀圣母》似乎不再是一个充满了符号和仪式表演,阴森诡异意在惊吓的故事,而是一种相对朴素和现实主义的叙事。

故事的背景横跨新旧两个大陆和三种文化。17世纪英国兰开郡,一个小孤女被一个老仕女收养,教授文化。老人去世后她不得不自谋生路,来到伦敦,被男人诱惑干起了卖肉营生,又因偷盗入狱,被遣送到新大陆的一个庄园为奴。一日反抗工头性侵,将其打伤,畏罪潜逃至荒野,被印第安人收留,并融入他们当中,结婚生子过着幸福的日子。好景不长,殖民者的入侵摧毁了她的家园,杀死了她的丈夫。大屠杀过后她又被掳回到白人当中,为牧师家帮佣。她决心不再嫁人,独立抚养自己的儿子。

小说开篇,懂得星相学的老妇人为孤女算命,预言她将来“会成为红人圣母,生下受祝福的孩子。他的祖先不曾搭乘诺亚方舟……那些荒野中的红孩子,就是失落的以色列族。……远在大海那一边的国度叫作弗吉尼亚,便是以大能上主的童贞圣母为名,那里的河流直接发源自伊甸园。”先知角色的引入和预言表明卡特这次要改装基督教的童贞圣母传说,重构女性主义意义上的理想女性主体。当然这预言在故事的一开始,被孤女视为可怜人的胡言乱语,从不曾告诉别人,“否则她不是被当成异端邪说者吊死,也会被当成女巫吊死。”

《圣经》中圣母玛利亚无性受孕诞下圣婴耶稣,圣母形象的性压抑意味不言而喻。卡特的“红人圣母”却先为妓女后为农奴,因盗窃和反抗行为两度不容于旧大陆和新大陆的白人社会,受荒野中印第安文明的洗礼才成长为一个拒绝依附式婚姻的独立女性和坚贞母亲。

并且,在经历漂泊和动荡之后,老妇人的预言在她那里得到了认可和实现,以这样的方式:

“这是从撒旦手上抢救回来的人。”杀死我丈夫的那人对牧师说,牧师叫我感谢上帝将我从野蛮人手中救回,恳求主原谅我迷途违背了他的旨意。我由此得到暗示,立刻跪倒在地,因为我看出这里流行悔罪,我表现得愈是忏悔对我愈有好处。他们问我叫什么,我回答了兰开郡老主母的名字:玛莉,此后就一直叫这名,当她的鬼魂继续活下去,而她的预言全都成真了,只不过原来我是“大屠杀圣母”,我想我的杂种孩子会永远带有该隐的标记,因为他左眼上方的那个疤痕一直没有消。

在她的心底,已经认可了土著文明是更好的文明,至少,对一个在自诩文明的白人社会文化体制下被侮辱被损害无处容身的底层女性来说,它有能包容她给予她尊严和幸福的空间。因此她拒绝以牧师取的基督教的名字来唤她的儿子,并悄悄地教他印第安语言。她也不再认同于白人社会:“尽管牧师满口信誓旦旦,说他们来这新世界建立上帝之城,但我仍然跟当年在兰开郡一样是个小女佣;何况这圣人的社群里也没有妓女的职缺,就算我真有半点想法要重操旧业。但我做不到,印第安人已经诅咒我永远成为一个好女人了。”

白人社会让她学会堕落和偷盗,被迫使用暴力反抗侵犯,成为坏女人的典型。而印第安人群落却让她成为一个好女人,仿佛受诅咒般地不可改变。

我们来看卡特如何将她的女性主义理想注入印第安土著文明。那开篇预言所指示的直接源自伊甸园的文明,能否让我们找回幸福本源?

孤女在荒野遇到一个印第安女人,跟随她来到他们的部落。她们相依为命,结成了类似母女般的关系。但她还是想回到白人社会中,因为习惯的力量。让她真正从心灵上皈依印第安群落的是接下来发生的事。

她看上了族里一个没有女人的勇士。他也看上了她。母亲对她说那个男人想娶她做妻子。她却哭了起来。因为他是个好男人,她在家乡是个坏女人。然而在印第安人那里,根本不存在卖淫的前提。因为印第安人的性全都是自由免费的,否则就不做。至于她已不是处女,母亲笑着说,“要不是你好,怎么会有人要你呢?”

但是孤女仍有一个疑虑,那就是她想当丈夫家里唯一的妻子,这是“以往生活留下的无法摆脱的怪念头”。印第安男人都有好几个妻子。于是母女之间又发生了如下对话:

“至于我们,我们太端庄正派了,女人绝不会为了结婚这种事跟朋友翻脸!”她说,“男人的妻子愈多,她们就愈有人做伴,也有更多人可以把小孩抱在膝盖上哄,还可以种更多玉米,大家都会过得比较好。”但我还是说,我只肯当他唯一的妻子,否则不嫁。

“听着,亲爱的,”她说,“你爱不爱我?”

“当然爱,”我说,“我全心爱你。”

“那么,若你的情人说要同时娶我们俩,难道你会因此就少爱我一点吗?”

但我低下头不肯回答,怕她会要我的情人同时娶我也娶她,因为我实在太迷恋他了,想象不出任何女人,不管多么固执己见,有机会的话会不想嫁给他。然后她打了我屁股一掌,叫道:“你看,孩子,嫉妒是多么要不得的事,居然能让女儿跟自己母亲翻脸!”

但看到我羞愧得哭起来,她便不再责备我,说她太老也太顽固,并不想结婚,何况我那小伙子太迷我了,会愿意照我的坚持以英国人的方式娶我。因为他们都受到教导要爱妻子,对妻子百依百顺,不管娶几个;如果我愿意独自一人辛苦翻垦一整片玉米田,他也不会干涉。

至此卡特对于婚姻制度的观点已显露无疑,故事和人物提供了动态和开放式的表达。印第安人社会中,女性可以自由选择独身、专偶婚姻、多偶婚姻并得到支持和尊重。人们选择专偶婚姻是出于双方自愿,而非制度和观念的压迫。真爱唯一到底是不可抑制的人性和值得追求的人类信念,还是在专偶婚姻制度束缚下被内化的狭隘占有观念?越来越普遍的婚外情和离婚现象已然显示一生只爱一人在人类群体中是相对少数的情况。更大比例的情况是一个人可能在人生的不同阶段分别爱上不同的人,也有小概率可能同时爱上一个以上的人,男性尤其如此。父权社会的婚姻制度让女人分裂成敌对的阵营,始乱终弃是婚姻制度规定男性必须施行的暴力。以道德和人设为名的情感暴力制造了层出不穷的阴暗扭曲洒满狗血的社会景观。和平年代,这丑陋而残酷的战争无时无刻不在社会的细胞内外发生,导致丛生社会问题的暴力症结怎样才能被解开?在承认人性的基础上树立一种能够包容人类多元情感模式的体制和观念系统,让男性建立起对女性的普遍尊重(而非有选择地尊重一部分损害另一部分),纾解全社会在情感意识领域的扭曲状况和暴力症结,已是许多女性主义学者共同的呼声。无论如何,让真爱战胜一切才是终极情感道德和值得追求的人类信念。

关于安吉拉·卡特的女性主义写作的导读之旅就先到这里吧。文章已写得太长,《萨德式女人》论文集不短,当中还有许多有趣的分析和观点我没有提到;在她的小说写作中,女性主义是基因一般的存在,《焚舟纪》的每一个短篇都是深邃智思和瑰丽文字的结合,值得细细品读。在第一遍如梦似幻暗爽又沉醉的阅读体验之后,重读会让你发现更值得的,应作如是观。