翻译家是习惯“隐身”的读者

来源:北京晚报 | 2019年07月15日08:49

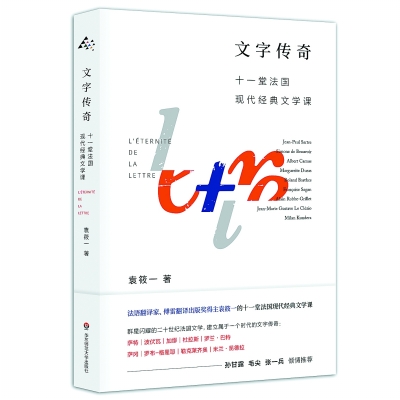

《文字传奇:十一堂法国现代经典文学课》

对法国文学稍微有点儿兴趣的读者经常会碰到袁筱一这个名字:在卢梭、米兰·昆德拉、安德烈·高兹、勒克莱齐奥等人的著作封面上,她以译者的身份出现。去年11月,袁筱一还凭借翻译蕾拉·斯利马妮的《温柔之歌》获得了第十届傅雷翻译出版奖。

如今已是华东师范大学外语学院院长的袁筱一早就是翻译界内颇有名气的才女:10岁开始学“第一外语”法语,16岁考上华东师范大学法语系,18岁的时候即以一篇用法语写的小说《黄昏雨》获得法兰西青年文学大奖,本科毕业后在南京大学任教,同时读完了硕士和博士,正式开始了翻译的生涯。

2004年,袁筱一回到华东师范大学,并于次年开设了“当代法国文学”的全校公选课。2008年,公选课讲稿出版图书《文字·传奇:法国现代经典作家与作品》。近日,这本书再版,名为《文字传奇—— 十一堂法国现代经典文学课》(以下简称《文字传奇》)。所有读者都能聆听到教师于课堂上的妙语与灼见,是一件幸事,但给人留下更深刻印象的,恐怕还是《文字传奇》留存下的作者对法国文学的激情。

重新审视自己十年前写下的文字和情绪,袁筱一说自己“有些没来由的怕”。她承认,《文字传奇》是完全的非学术写作,当时写下这些文字的目的只是为了上课,而这门课也绝不是一门“文学批评”,更为重要的其实是阅读。在上课之前,她将更多的时间花在了阅读上,“那是我非常享受的两三年,除了热爱,就是热爱”,讲稿的出版和再版,“都是为了能和更多的人分享当时的这份激情”。这份情绪无疑属于十年前更为年轻的袁筱一,再次修订时她却不愿把它改掉,因为它虽然“毛糙”,却也真实、年轻、鲜活,“它是人生的某一个阶段,是在文学当中读到人的存在和自己存在的时候可能有的一种欣喜,或是悲伤”。

除了自身享受阅读的过程,这门课本身的目的也在于阅读,袁筱一想带领学生们一起来读这些被称作是“现代经典”的法国文学。在作家的选择上,她考虑了学生的接受程度,但他们同时也是私人化的——萨特、波伏瓦、加缪、杜拉斯、罗兰·巴特、萨冈、罗布·格里耶、勒克莱齐奥和米兰·昆德拉。“为什么没有普鲁斯特和尤瑟纳尔?”有人会问。袁筱一说,自己当时执行了一个“非常愚蠢”的标准:这9位作家都是20世纪以后出生的,“这9位作家当然不能代表法国20世纪文学的全貌,但也提供了一个切口”。

从萨特开始,他们是突破性地承继了法国小说传统的一批人,也是在用自己的方式完美地诠释着福楼拜、普鲁斯特和纪德所奠定的现代法国小说传统的一批人。袁筱一想要陈述的,不是理论所规定的文学创作的价值观,而是这些小说家们在突破具体界线时所呈现出来的无奈、勇气和悲伤以及他们的希望与向往。

读者,这个词对袁筱一来说很重要,它表明了她的出发点和角度:译者首先是读者。方法论从来不是译者在谈及文学时所要考虑到的东西,一般情况下,译者会较少介入理论层面的外国文学批评。但这个身份“或许能够让严肃的‘文学批评’打开另一扇大门,照亮先前一切文学批评的方法论未必能够照亮的风景”。

翻译是袁筱一进入作品的方式。在《最难的事》一书里,袁筱一把它比作“爱”,是最有烟火气息的一件事情,“调动所有概念的、非概念的精力去爱了,慢慢地走近一个人,慢慢地塑造一个在此之前你绝对无法料到的自己,然后,再慢慢地离开你所接近的目标——如果从肯定的角度去说,这个人却已化作丝丝缕缕,嵌在了你的生命里”。如此对待翻译的态度,显然已不能用“认真”二字来简单概括,这是译者与一个个语词的肌肤相亲、短兵相接。对此,毛尖评价得准确。她说,袁筱一出入过法国文学的身心,而它们也“构成了她的血肉”。

在文学面前,什么才是好的读者?答案当然不是唯一的,袁筱一说,简单的读者也是好的。简单的读者可以放下先前所有的一切对价值观所作出的种种规定,可以放下要学习到一点什么的目的性,能够听凭自己在文字的世界里漂浮和辗转,只是随着作品所开启的风景去发现寓言世界的美。译者,无疑就是这样的“简单的读者”,他们“一个词一个词地过”,作品里的一个段落,一句话,一个词就可能为他们带来一种颠覆性的快乐。而在阅读“迷宫”一般的现代经典小说时,对简单的读者而言,最大的乐趣或许“恰恰在于迷失”。

书乡专访

书乡:您对法国当代文学的热爱源自何时?翻译的第一本法国文学是什么?

袁筱一:我的中学是在南京外国语学校念的,在中学的阶段就要学习语言,进了大学以后才是名正言顺的专业。也许很多女性作者都会有类似的经验,在少年时代,会隐隐约约地希望自己做一个写作者,再加上我又学了法语,不知不觉就会引上这样一条道路。上大学的时候,差不多有一年半的时间,我可以不用上专业课,因为法语之前自己都学过了,算是高起点吧,所以那个时候有很多时间读书。对法国当代文学喜爱的建立应该就是从大学开始的,虽然当时教学资源不像现在这么丰富,但翻译文学迎来了又一个高潮。不过,我进入翻译是再迟一步的事情,我翻译的第一部作品是在1994年,在南京大学期间,与李焰明老师合译的勒克莱齐奥的《战争》,勒克莱齐奥后来在2008年也获得了诺贝尔文学奖。

书乡:为什么您的个人趣味会寓于法国当代文学?

袁筱一:上世纪八十年代中期,我在读大学那段时间,中国迎来了新文化运动后的又一次文学翻译的高潮,当时着重译的还是十九世纪的文学,但也开始转向当代文学,法国的当代文学在其中占了比较大的比重,所以我受的文学教育会受到现当代的文学影响更大一些,这是无意中养成的。九十年代是一个“名著复译”的高潮,但我译的所有的东西基本上都是二十世纪的作品,从来没有介入过“名著复译”。

书乡:法国文学和世界其他地区的文学相比有什么不同之处?

袁筱一:在启蒙运动的时候,法国文学可能更多的还是承载着思想,法语文学传统是将思想与文学融为一体。法国的二十世纪文学是一部“难”的历史,在阅读上并不讨巧,阅读的愉悦感比较少,它在上世纪八十年代的时候吸引读者或许在于它很“先锋”,但这“先锋”不是没有缘由的,它是立于传统之上的“先锋”。假如我们突然在一个横截面上看到这些文学,会觉得很有新鲜感,但所谓的这些先锋的技术,在它的背后是有很深层的变化的。文学中也有不变的东西,文学里的不变就是写人,20世纪的写作技术再先锋,但是我想始终没有消失的就是人。在十九世纪所谓法国文学最好的时候,它的叙事节奏和社会的变化是吻合的,它迅速地世俗化,有娱乐大众的一面,也有雨果所持的那种观念,认为文学是社会的引领。在法国,纯文学和畅销文学也有界限,虽然这个界限可能会被打破,但基本上分属两个领域。在文学范围内写作的写作者,我觉得他们还是基于对文学本身的思考在从事写作,他们有更多的对写作本身的认知,会想自己要为写作带来点什么。文学在今天可以做点什么?如果我们今天还从事文学,又是为了什么?这些认知在好的作家身上都能看到。

书乡:您曾经说过,翻译就像是“先结婚后恋爱”。

袁筱一:阅读也会有第一眼眼缘这回事,决定了你会不会读下去,但译者因为有契约在先,有时深入“交往”之后才会体会到一些好,译着译着会产生感情。我觉得译者是一个可以“放下身段”的人。作家、批评家在做文学批评的时候,即使真的很喜欢某个作品,也会克制一些,保留自己的理性。但译者因为基本上已经习惯了自我的“隐身”,所以不太会考虑到自我的存在,可以更投入地,更无所顾忌地表达和情感投入。译者的工作是非常实际的,一个字一个字地过,它不允许我们有一种“居高临下”的心理,它要求我们“在里面”,忘掉自己的身份,这种阅读习惯会被保留下来。对批评家而言,他考虑的不是文本本身,文本只是他的一个出发点,他考虑的是文本背后更为宏阔的文学。但翻译家可以说,文本本身就是我的目的,它就是我目前的唯一。

书乡:在翻译《温柔之歌》之前,您已经很久没有翻译虚构类小说了。

袁筱一:原因也有很多,首先是因为你会对完全当代的东西没有办法判断,法国本身当代的写作也没有给人一个明确的面貌,再加上世界化,面临的对象和写作的社会都开始趋同,蕾拉的小说如果换成是别的国家的作品,读者也觉得可以理解吧。

书乡:《文字传奇》的再版中也有不少修改,比方说加缪这一章,为什么会对这一章进行大的修改?

袁筱一:我在二十多岁的时候没那么喜欢加缪,但在三十多岁时就非常喜欢了,那是一种非理性的欣赏,加缪具有非常强烈的、生动的力量,人会不自主地被吸引。十年前,我应该是处于这样的一种情感里,会有更个人化的情绪表达。但这些年读得越多之后,我觉得加缪最打动我的其实不是他文字里的生气,而是他对理性的坚持。在巨大的激情之下,他是非常崇尚理性的人。今天的社会不断地陷入灾难,可能也是缺乏这些东西。