莎士比亚戏剧是抄袭的吗

英国威斯敏斯特教堂内“诗人角”的莎士比亚雕像。图片由傅光明先生提供

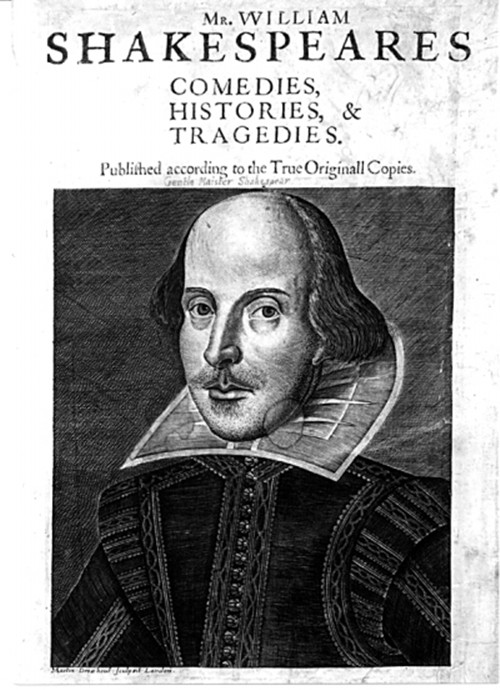

1623年版著名的“第一对开本”《莎士比亚戏剧全集》。图片由傅光明先生提供

编者按

曾经,托尔斯泰毫不留情地贬斥说:“莎士比亚的戏剧,是抄袭的、表面的、人为零碎拼凑的、乘兴杜撰出来的。”与莎士比亚同时代的“大学才子派”剧作家罗伯特·格林,也曾含沙射影地指责莎士比亚剽窃别人的故事,将他比作一个“暴发户乌鸦”,意指借别人的羽毛装点自己。几百年前的事实果真如此吗?中国现代文学馆研究员傅光明先生新近出版了《莎剧的黑历史——莎士比亚戏剧的“原型故事”之旅》一书,为读者梳理了莎剧的素材源流,我们或许可以从书中觅得真相。

中国现代文学馆研究员傅光明先生著《莎剧的黑历史——莎士比亚戏剧的“原型故事”之旅》(以下简称《莎剧的黑历史》),2019年4月由东方出版中心出版。该书以生动平实的语言解密莎翁的创作密码,将学术性与人文性、史实性与文学性结合在一起,不但为中国莎学研究补充了可靠的参考资料,而且为普通读者走进莎剧迷宫提供了绝佳向导。

“借来的羽毛”

《莎剧的黑历史》书名中所说的“黑历史”,指的是莎士比亚几乎全部剧作都并非严格意义上的原创。这一点曾引起托尔斯泰毫不留情的贬斥:“莎士比亚的戏剧,是抄袭的、表面的、人为零碎拼凑的、乘兴杜撰出来的,与艺术和诗歌毫无共同之处。”与莎士比亚同时代的“大学才子派”剧作家罗伯特·格林,也曾含沙射影地指责莎士比亚剽窃别人的故事,将其比作一个“暴发户乌鸦”,借别人的羽毛装点自己。

其实,对于“原创性”的强调,是浪漫主义以降才逐渐兴起的诗学主张。在古典时代和中世纪,乃至文艺复兴时期,创作一直是与对传统之因袭、模仿、借鉴密不可分的概念。乔叟、莎士比亚、弥尔顿等人都擅长将现成的故事加工成新的文学形式。这种挪用、改编而不注明来源的做法,在现代意义上可能被视为抄袭,但在当时却是一种“古老而光荣的传统”。莎士比亚像他的同时代人一样,并没有后来浪漫主义时代的诗人那种“原创情结”,而只是力图用一种新鲜而有意义的方式来重新演绎旧智慧。

莎士比亚会从古老的戏剧中获得灵感,也善于从新兴的欧洲文化中汲取养分;他能借鉴同时代的通俗故事,也会利用相当遥远的历史传奇。研究莎剧,需要对莎士比亚借用的原始材料有所了解。在西方的莎士比亚研究中,寻找并追踪莎剧来源一直是一项极为重要的工作。早在17世纪,杰拉德·朗贝恩在《英国戏剧诗人记述》(1691)一书中,曾简要地回顾了莎士比亚可能用过的戏剧素材来源。18—19世纪,关于莎剧取材来源的研究更为深入,值得注意的有法梅尔的《论莎士比亚的学识》(1767)、林纳克斯的《释莎士比亚》(1753—1754),以及布洛根据前人材料汇编而成的八卷本《莎士比亚的叙事和戏剧来源》。20世纪以来,莎士比亚戏剧来源的史料补正和考据方法有更进一步的发展。2018年《纽约时报》报道称,有研究者用查重软件分析莎剧词汇句式,发现了莎士比亚可能借鉴过的新文献。随着莎剧来源资料的增多,也难免出现研究问题细碎、推证过程烦琐等弊病。此类文献虽可供莎学专家查验,但对普通读者来说,则是一个过于拥挤繁杂的文本迷宫,在里面很容易晕头转向无所适从,反倒找不到进入莎剧世界的门路。

傅光明《莎剧的黑历史》一书,详细梳理了《罗密欧与朱丽叶》《威尼斯商人》《仲夏夜之梦》《皆大欢喜》《第十二夜》《哈姆雷特》《奥赛罗》《李尔王》《麦克白》这九部莎士比亚戏剧的故事原型,史料翔实,佚史逸闻,慎持得当,阐述与分析中不乏新见与妙解,是中国学者首次较为系统地探讨莎士比亚戏剧创作资源的尝试。而该书选取的剧作,除了最负盛名的四大悲剧和四大喜剧之外,还有中国读者耳熟能详的《罗密欧与朱丽叶》,加之作者的史实辨酌以讲故事的方式娓娓道来,文笔全无赘冗,令阅读过程意趣盎然,不啻为中国读者度身定制的莎剧入门指南。

以《仲夏夜之梦》为例,该剧充满神怪奇幻的色彩,援引希腊罗马神话和源自各地的传说,让人类、精灵与小丑的世界相遇,交织出轻盈的梦境。在莎翁笔下,可以隐约看出普鲁塔克《希腊罗马名人传》中的“提修斯传”、乔叟《坎特伯雷故事集》中的“骑士的故事”和“商人的故事”、奥维德的《变形记》、斯宾塞的长诗《仙后》、阿普列乌斯的《变形记》及其英译本《金驴记》等作品的影响。面对这一复杂的文本网络,傅光明拈出三个各自独立的故事线索:提修斯与希波丽塔的婚礼,以及两对雅典恋人的故事;仙界中奥伯龙与泰坦妮亚破镜重圆,以及捣蛋鬼小精灵帕克阴差阳错捉弄人的故事;六个丑角工匠排演搞笑插剧,为提修斯婚礼助兴的故事。作者还分别为读者细细解释每一线索背后的故事原型和人物典故,条理清晰,周密圆合,让读者体验“曲径通幽”之乐而无迷路之忧。尤其难得的是,傅光明对《仲夏夜之梦》中丑角形象的溯源,从民间传说和演剧传统两个维度展开,不但帮助读者将莎剧放入文学文本的历史脉络中欣赏,也使他们借此神游想象的舞台,理解莎翁在剧场中恒久的生命力。

点石成金的编创艺术

莎士比亚当然不是一个只会借用现成故事的作者。他之所以选择从广博的传统故事储备中择取合适的材料,并非出于自己怠惰,恰是遵循了那个时代最为普遍的创作传统。爱默生曾指出,伊丽莎白时代繁荣的戏剧是上千人怀着同一种冲动的劳作,而那些古史与传说则是与剧作家们血肉相连的传统。群体有创作,个体才有创新,莎士比亚作为那一时代天才的代表者,是受传统赐益最多的人,他理直气壮地向历史借贷,在他的笔下干枯的人物奇迹般丰润饱满起来,陈旧的故事也变得生机勃勃。

傅光明在《莎剧的黑历史》一书中,将莎士比亚看作一个“旷古罕见的编剧天才”,不但善于顺手擒“借”,且会由“借”而编出“原创剧”的天才。《莎剧的黑历史》一书,一方面厘清了莎士比亚所“借”之源,另一方面更重要的是分析了莎翁点石成金的“编创”之才。前者需要史料梳理的耐心和细心,后者则挑战评论家的眼光与洞见。显而易见,本书作者两者兼擅。

以本书第八章对《李尔王》的分析为例。《李尔王》的故事沿革,夸张一点说,几乎就是一部艺术史。关于李尔的故事,最早的文字记载见于1135年成书的《不列颠诸王史》,而此前已经有类似的民间故事广泛流传。《莎剧的黑历史》一书指出:“在莎士比亚写《李尔王》之前,有不下50位诗人、作家、学者、史学家,写过李尔这位古不列颠国王的传奇故事。但所有那些故事,都被莎剧《李尔王》熠熠闪烁的艺术灵光遮蔽了,从此几乎再无人问津,仿佛莎剧《李尔王》本来就是莎士比亚奇思妙想的原创。”

《李尔王》也许并不是莎士比亚最完美的作品,但无疑是他所有作品中悲剧性最强的。李尔王的故事,曾以童话、传奇、道德剧等不同方式流传,大多都有一个大团圆的结局。只有到了莎士比亚这里,它才被点化为戏剧艺术中最完美的形式:悲剧。傅光明敏锐地把握住了这一点,考证了莎剧《李尔王》悲剧灵感的源头,从《仙后》中考狄利娅之死,与《阿卡狄亚》中巴普哥尼亚国王父子的故事里,发现了莎士比亚立意书写悲剧的构思缘起。在此基础上,傅光明点明《李尔王》中完全由莎士比亚创作的两个角色:弄臣和埃德加乔装的疯乞丐。这两个堪称神来之笔的原创形象,勾连着一系列情节,推动全剧达到悲剧的最高峰:李尔的疯癫与受难。走笔至此,《李尔王》中所展示的“编创”艺术已清晰明了,跃然纸上。傅光明并不就此打住,笔锋陡转引入托尔斯泰与奥威尔对新旧“李尔”孰优孰劣的争论,简明扼要地列出双方观点和背后隐藏的原因。读者在领略了《李尔王》的故事原型、悲剧灵感、原创角色及名家评论之后,傅光明才亮出可以让我们走进李尔内心世界之密匙,那便是《圣经》这一全方位滋养莎剧的巨大活泉。在“约伯的天平”上,李尔的苦难得到了最动人心魄的称量,比起约伯式指向神性的圆满,李尔起伏跌宕的命运是属于人的。莎翁笔下的李尔王因怒而狂,在多佛的荒野走向不忍卒睹的疯癫,而他作为一个人的倔强意志,恰是悲剧发生的原因。这一点,勾起读者巨大的恐惧与怜悯,也使世代流传的李尔王的故事在莎士比亚鬼斧神工的匠心下,化成一部不朽的人性、人情之大悲剧。

在西方乃至世界文学史上,恐怕还没有哪一位作家像莎士比亚那样,长久而广泛地受到世人瞩目。莎士比亚的好友、同时代剧作家本·琼生称他为“时代的灵魂”,德国著名抒情诗人海涅将他比作“英格兰精神上的太阳”,马克思称他为“人类最伟大的戏剧天才之一”。法国大文豪雨果曾赞美莎士比亚的戏剧是“文化的熔炉,人类默契的交汇点”,认为他的作品提供了“高贵的养料”,其光辉永远照耀着人们的心灵。长期以来,对莎士比亚剧作的极高评价,使之已然成为高雅文化、纯文学的代表。面对博大精深的莎翁戏剧,许多读者总会有肃然起敬之感,读之却屡屡废卷而兴高山仰止之叹。

值得一提的是,傅光明正默默埋首于莎士比亚全集之新译。本书字里行间深藏着一个译者为翻译莎翁戏剧所付出的心力与坚忍。在莎学研究之外,本书最紧要的苦心,便是希望读者能看到莎士比亚这座世界文学的巅峰背后,原来有如此气象万千的峰峦起伏。读者开卷之后,定会洞见作者的用心,乐而忘倦,且思且行,将“原型故事”之旅延续为“莎翁剧作”深度游,从莎剧的“黑历史”真正进入丰富博大的莎翁世界。