纪念陈忠实:用笔刻画民族的魂

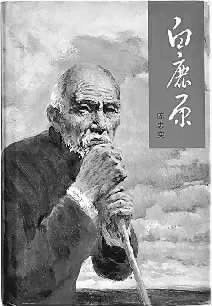

《白鹿原》 陈忠实 著 人民文学出版社(1993年6月第一版)

1997年陈忠实在陕北红碱淖。王蓬 摄影

陈忠实先生离开我们已经三年了。但是,先生的人格风范、文学风范,还长留人间,山高水长。

陈忠实先生,无论是他这个人还是他的文,都经历了时代烈火和冰水的淬炼。1958年他16岁,发表了处女作《钢、粮颂》,这首小诗虽然是当年大跃进诗歌的模仿,但也显示了他写作的一个理念,这就是“家国情怀”。这种情怀一直贯穿到1992年他50岁写成《白鹿原》。陈忠实其人其文有一个鲜明的特点,这就是与时代同呼吸,与历史共进步。淬炼过的陈忠实,澄明,坚定,理性,博大;淬炼过的文,以《白鹿原》为代表,深厚,博大,丰富,意味深长。先生及其作品,深具文学史的意义,人和文都堪称典范。

1.“我主要忠实于我的良心”

陈忠实是一个什么样的人?熟悉他的人很多都认为,陈忠实就是《白鹿原》中的朱先生加白嘉轩。朱先生是传统文化人格的典型,白嘉轩是朱先生思想也是传统文化、道德和价值观的实践者和坚守者。当然,陈忠实并不是一个旧式人物,他有很多的新思想,但他在做人方面,愈到后来,中华民族优秀的传统人格和精神,在他的身上体现得就愈为鲜明。中国古人对人的要求是:正心、诚意、修身、齐家、治国、平天下。这里主要的是两点,一是个人要修身,二是个人之外要关心国事,心怀天下。陈先生修身,做人,他有自己坚守的原则,更有底线。作为一个人特别是一个作家,他心系民族的命运,关心时代的发展,思考社会文明和进步过程中的种种问题。

陈忠实做人讲良心,认为读书首先是为修身。有网友曾经问陈忠实,写作是否影响了他的人生观?他说:“是人生观影响写作。”网友问:“您到底忠实于什么?灵魂,生活,或者钱?”他答:“我主要忠实于我的良心。”讲良心,这是传统中国人做人的基本态度。《白鹿原》中朱先生对黑娃说过这样一段话:“读书原为修身,正己才能正人正世;不修身不正己而去正人正世者,无一不是欺名盗世;你把念过的书能用上十之一二,就是很了不得的人了。”朱先生在这里说的话,也可以看做是陈忠实的一个认识。作为一个作家,陈忠实特别强调作家的人格,对创作起着极为重要的影响作用。早年,有一家出版社要出笔者的一本散文集,为有销路,出版社让我请一位名人作序,我第一次也是迄今唯一一次请人作序,就请陈忠实给我写一个序。先生写好序后,于2002年10月20日又用毛笔写信给我,说:“我在这篇序文中,用较多文字探索了作家的人格操守话题,主要是您的随笔散文文本突显出这个在我看来也许是最致命的问题,较长时日里被轻视,甚至被冷漠了。由此涉及作家的人生姿态、人格、情怀、境界以及思想这些因素的关系,更重要的是对作家创作的发展的至关重要的意义。这些观点,算一家之言,自是我近年间想的较多的一个问题。”他是借题发挥,谈的问题是作家的人格与创作的关系。我觉得这是他50岁之后特别是晚年深有感触也思考的最多的一个问题,很能体现他的人生态度和他对创作的认识。

他在题为《解读一种人生姿态》的序文中说:“在作家总体的人生姿态里,境界、情怀、人格三者是怎样一种相辅相成又互相制动的关系,是一个很值得研究的话题。是情怀、境界奠基着作家的人格,还是人格决定着情怀和境界,恐怕很难条分缕析纲目排列。”“人格对于作家是至关重要的。人格肯定限定着境界和情怀。保持着心灵绿地的蓬蓬生机,保持着对纷繁生活世象敏锐的透视和审美,包括对大自然的景象即如乡间的一场雨水都会发出敏感和奇思。设想一个既想写作又要投机权力和物欲的作家,如若一次投机得手,似乎可以窃自得意,然而致命的损失同时也就发生了,必然是良心的毁丧,必然是人格的萎缩和软弱,必然是对历史和现实生活的感受的迟钝和乏力,必然是心灵绿地的污秽而失去敏感。许多天才也只能徒唤奈何。”“人格对作家的特殊意义,还在于关涉作家思想的形成和发展。”“作家必是思想家,这是不需辩证的常理。尤其是创作发展到一定程度的作家,在实现新的突破完成新的创造时,促成或制约的诸多因素中最重要的一点便是思想的穿透力。这个话题近年间已被文坛重新发现,重新论说。现在我要说的只是思想和人格的关系。作家穿透生活迷雾和历史烟云的思想力量的形成,有学识有生活体验有资料的掌握,然而还有一个无形的又是首要的因素,就是人格。强大的人格是作家独立思想形成的最具影响力的杠杆。这几乎也是不需辩证的一个常规性的话题。不可能指望一个丧失良心人格卑下投机政治的人,会对生活进行深沉的独立性的思考。自然不可能有独自的发现和独到的生命体验了,学识、素材乃至天赋的聪明都凑不上劲来,浪费了。”陈忠实先生在这里论说的人格与创作的关系,极为透辟。

2.作家应该留下民族精神风貌给后人

创作特别是现实主义创作固然是对生活的一种反映,但它是通过特定的创作主体来反映的,这样,创作主体的人格素质和精神境界就对特定的作品起着至关重要的作用。对于文学和艺术来说,人有多高,作品就有多高。陈忠实先生特别强调人格对于作品的重要性,他认为一个人的人格是创作的基础,人格影响甚至决定着一个人思想的能力、思想的水平和思想的方向。因此可以说,陈忠实的人格精神对其创作起到了重要的作用,既影响着他创作的主题,也影响着作品的格局和气象。他的作品,特别是以《白鹿原》为代表的作品,充满家国情怀,他着重写的,是我们民族的秘史——心灵史和人格精神的演变史。他写作,不游戏笔墨,也不向世俗垂眉低首。在当年一片轻贱文学的喧嚣声中,他高声呐喊“文学依然神圣”,这种对文学的理解和态度,与中国文论中认为文学乃“经国之大业,不朽之盛事”的精神,一脉相承。陈忠实谈到他的文学信念和理想,说他文学信念的形成有一个比较漫长的过程,是从不自觉到自觉的。最初就是一种兴趣和爱好。发表了一些作品后,也有了点名利之心。再后来,当他真正意识到他是一个作家而社会也承认他是作家时,他认为对自己应该提出更高的要求。他认为,“作家应该留下你所描写的民族精神风貌给后人”“通过自己的笔画出这个民族的魂”。

陈忠实一生,特别是在创作《白鹿原》的过程中,充满一个文学圣徒的精神。他发誓写出一部死后可以“垫棺做枕”的作品,显出了甘为文学殉道的气概。写作期间,他也遇到了一些艰难的问题,他在致友人的信中说,“我已经感觉到了许多东西,但仍想按原先的构想继续长篇的宗旨,不作任何改易”,又说,“现在就有保全自己一点真实感受的固执了”,非常明确地表明他将坚持他的创作初衷。在另一封致友人的信中,他谈到《白鹿原》的创作,他说“这个作品我是倾其生活储备的全部以及艺术的全部能力而为之的”。这里有两个“全部”,一是“全部”的“生活储备”,二是“全部”的“艺术”“能力”。其实,还应该再加一个,那就是“全部的艺术勇气”。没有“全部的艺术勇气”,是不可能把《白鹿原》最初的艺术理想坚持到底的。

3.坚持艺术理想,坚守真实的艺术感受

真正的文学创作往往具有某种向既定的艺术格局挑战的意味。陈忠实一方面坚持为民族画魂的艺术理想,要保全自己真实的艺术感受,另一方面他对《白鹿原》的出版前景看得并不清晰。《白鹿原》在接近写完的时候,他就已经考虑其结局了。《白鹿原》写成后,他只告诉了家人,同时“嘱咐她们暂且守口,不宜张扬”。他在一篇回忆文章中说,“我不想公开这个消息不是出于神秘感,仅仅只是一时还不能确定该不该把这部书稿拿出来投出去”。“如果不是作品的艺术缺陷而是触及的某些方面不能承受,我便决定把它封存起来,待社会对文学的承受力增强到可以接受这个作品时,再投出书稿也不迟;我甚至把这个时间设想得较长,在我之后由孩子去做这件事;如果仅仅只是因为艺术能力所造成的缺陷而不能出版,我毫不犹豫地对夫人说,我就去养鸡。道理很简单,都五十岁了,长篇小说写出来还不够出版资格,我宁愿舍弃专业作家这个名分而只作为一种业余文学爱好。无论会是哪一种结局,都不会影响我继续写完这部作品的情绪和进程,作为一件历时四年写作的长篇,必须画上最后一个标点符号才算了结,心情依旧是沉静如初的”。这种“豪狠”的精神,这种沉静,这种大有为未来写作的考量,是大丈夫的气度,也是大作家必备的素质。

纪念先生,要学习先生。先生人的风范,文的风范,仰之弥高;而这种人的风范和文的风范,作为一种经验之源和精神之流,值得我们不断汲取其有益的营养,同时,它对今天和以后的我们,也有深远的启示意义。

(作者:邢小利,系陕西白鹿书院常务副院长、编审)