叶兆言:我还在寻找最理想的表达方式

我们很多时候会想当然,有时候需要反向思考一些事情

傅小平:常听人说江苏作家擅于写中短篇,感觉你倒是一个以写长篇小说见长的作家,你作品中的气韵,应该说能撑得住长篇的容量。那中短篇小说在你的小说创作中占据什么样的位置,回头看怎么评价让你声名鹊起的《夜泊秦淮》?

叶兆言:我短篇写得相对少一点,凑在一起大约可以出四本书,中篇和长篇多一些,尤其是中篇,可能与上世纪八九十年代刊物需要有关。总得来说,我是个喜欢写作的人,喜欢马不停蹄地干活。至于自己的活干得怎么样,我很少去想,我的信念是,写出来最重要。或许时间太久了,我读《夜泊秦淮》,已经感觉是在读别人的作品。

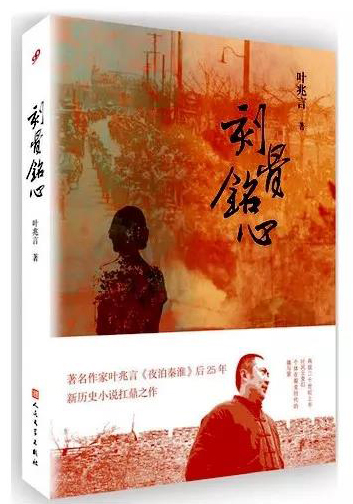

傅小平:你的中短篇小说,虽然高度浓缩,但人物关系还是相对简单。不像《刻骨铭心》里人物众多,各各有剪不断理还乱的故事,故事之间又有很多的交错,要理清这本账,真得费点功夫。当然我明白,你取这个书名是有道理的,贯穿小说的就是各各不同的刻骨铭心的痛么。这部小说或许真没有更合适的书名了。

叶兆言:有经验的写作者,一般都以两种方式结构小说,一种是连下去的,一种是铺开来的。除了一些比较单纯的故事,结构小说不太可能摆脱这两者模式。马尔克斯的《百年孤独》,实际上是以“百年孤独”这四个字串联起来的,它写了不同时期的孤独感。《霍乱时期的爱情》也是,它是用爱情两个字串联起来的。“刻骨铭心”也是这样一个连接词。说白了,这部小说就是写了不同时期让人难受的事。包括第一章里写的无性之痛、失语之痛,历史车轮滚滚向前,有些东西咀嚼起来会让人很痛,你一琢磨就会特别痛的那种痛。

傅小平:要的就是这个琢磨。吴义勤说,读完小说后一直在想,是什么让他铭记在心?他说,小说里这些人物都有刻骨铭心的东西,但他比较困惑刻骨铭心的点在哪里,他没有找到。实际上,我也在找,我不确定自己是不是找到了。但读到锦绣被何为强奸这一段,还真是给刺痛了,一种尖锐的刺痛。按说,小说里还有其他更剧烈的痛,尤其是时代带来的阵痛,但就是冷不防被这个情节刺痛,我想是因为这样的隐痛,都让我不忍心去琢磨。还因为锦绣只和作者、读者分享了这种痛,她没把这事告诉小说里的任何人,一切她都独自承受了。

叶兆言:我写这一段的时候,就感觉很痛,难受得要命。我女儿读到这一段,忍不住掉眼泪了。她问我为什么这么写,我也说不出来为什么。锦绣这个小女孩,真是很惨。虽然她的生母对她有过诅咒,他爹冯焕庭特别疼她,他原本躲在家里,但日本人要杀锦绣的时候,他从藏身处出现了,被抓走后死于非命,他相当于替锦绣去死了。冯焕庭是军阀,是警备司令,那锦绣被强奸后肯定会想,要是我爹活着,我会被你这个狗东西糟蹋,他会灭苍蝇一样把你掐死掉。但她再怎么想,事实是她爹已经不在了。

傅小平:听你说的这会儿,我都不能释然。说来何为这个人物,也真是可恨可叹。这个人很有手段,既灵活变通,又精明强干,要不是生错了时代,也很是了得。像这种人物与时代的错位之感,也让人感觉到一种不一样的痛。

叶兆言:对,要不说民族气节之类的事,这是很有能力的一个人,任何时代都有这样的人,他们确实很奸诈,很会见风使舵、见机行事,无论社会怎么变化,都会混得好。要放在今天,他该是马云这样的浙江商人,但他选择了做汉奸,那也没什么,他有本事把自己洗白了,也确实这样做了。到了镇压反革命运动时,很不幸地,因为某些很偶然的因素,当局没要他,不需要他了,所以落了个被枪毙的下场。

傅小平:作为读者,我们乐得看到何为有这样的下场,所谓恶有恶报么。就这么一个人,要在任何时候混得如鱼得水,都天理不容了。但实际的情况未必如此。你只是给这个人物按上了这么个由偶然而生的不幸。要不是这样,像何为这类人就是显赫的成功人士,就是敢玩命的弄潮儿。这其实也提醒我们不能想当然。

叶兆言:我们很多时候都会想当然,有时候需要反向思考一些事情。举个简单的例子。我们很多人会说抗日战争,给了共产党发展壮大的机会。但我们也得反过来想想,要没有共产党这回事,没有抗日战争这回事,当时的国民党也不会那么强大。国民党得天下看似很容易的,哪像后来共产党打天下那么费劲。实际上,蒋介石北伐胜利后,定都南京,他也只是牢牢地控制了江苏、浙江、安徽这么一小块地方,其他地方都被各大军阀势力占据。那么,好了,共产党在前面走,国民党在后面撵,中央军就以剿共的名义,把势力渗透到了原来被各大军阀占据的地方。要没有共产党在那些地方,中央军找不到充足的理由扩大地盘。因此结论就是,长征时红军胜利了,国民党也胜利了。你想,蒋介石的威望什么时候最高,是在1936年西安事变以后,他的威望达到了最高峰,成了大家共认的领袖。

傅小平:你在小说里也写到这个背景,只是没你现在这样说得明白。有些历史还真不见得是我们想象的那样。比如在你笔下,大屠杀发生后的南京,尤其是在汪伪政府统治时期的南京,是一片歌舞升平的景象。读者可能就会有点想不明白,要按一般的理解,发生了那样生灵涂炭的事件后,南京的境况该是很不堪啊。

叶兆言:大屠杀时,南京的确很惨。但大屠杀过后,不打仗了,又开始大兴土木了。房子被日本烧了,你要居住,就得盖房子,就得翻新。汪伪政府统治这七年,就生活水平而言,可能要比内地的日子过得好。前任国家领导人江泽民同志就在那时候的南京上大学,那大学也比内地要安定。当然老百姓日子过得再好,也还是亡国奴,也还是寄人篱下,这想起来会让你觉得特别的痛。

傅小平:谈了这么多痛,特想问问是什么触发你写这种种刻骨铭心的痛?和你的某些经历或经验有关吗?读完这部小说,我真想不出来你为何写它。当然写作有自己的逻辑,未必和现实生活有直接的关联。这个问题,或许可以换个问法,一般来说,是怎样的情境,促使你全心投入写一部小说?

叶兆言:我也说不清,就是一直想写,最后竟然就真的写了。有些断断续续的念头,已经存在很长时间,写着写着,就冒出来了。

傅小平:我揣摩,促使你写作的缘由,会不会是某种时间意识或历史意识。不知是不是巧合,我读过的几部小说开篇都有准确的时间刻度的,也都有对气候的描写。回想一下,也就《没有玻璃的花房》是例外。

叶兆言:这我还是说不清楚,可能是不知不觉的一个习惯,不知不觉中,就这么写了。

傅小平:你也会选择一些重大的历史时刻,《一九三七的爱情》就不用说了,1937年,发生了南京大屠杀。《滞留于屋檐的雨滴》开篇则是,1978年12月,首都北京正在召开很重要的三中全会,陆少林的父亲在南京一家医院过世了。

叶兆言:小说中的时间当然是重要的,不仅是小说中的时间,有时候,写作的那个具体时间,同样重要。

同性之间的友谊,说来真是挺复杂,有很多超出你的想象

傅小平:和秦淮三部曲的另外两部一样,置于《刻骨铭心》前景的,其实不是那个时代的战争、政治等,而是那个动乱时代的爱情,或说是生活和情感。

叶兆言:文学关注的就是人,就是那些男男女女,作家写的也就这些男男女女的故事,爱情当然是人生中很重要的一件事情,它应该也可以处于比较核心的位置。

傅小平:怎么体现?在你的《一九三七年的爱情》里,爱情倒是绝对的中心。

叶兆言:其实每写一个小说,我都会有不同的想法。像在《一九三七年的爱情》里面,你会觉得,在战争机器面前,爱情这个东西真是特别渺小。在那样的时候,爱情就是个狗屁。就好比文学在真正的大历史面前,也是个狗屁一样。但是战争结束以后,你换个角度看,换个角度去思考,你会发现爱情比战争更厉害,你会发现文学也是这样,它们更持久,更永恒。但要只是强调爱情,简单地表明爱情更厉害,那我讲的肯定不会是一个好故事。所以说在那部小说里,战争与爱情,其实是鸟的两个翅膀,只有当它们一起煽动的时候,鸟才可以飞翔,故事才可能好看。

傅小平:的确如此。有意思的是,在《刻骨铭心》里,倒是没读到矢志不渝的爱情,更多是错乱的爱情。而丽君这个人物更像是走向了爱情的反面。从一开始,她就给了我大大的震撼。白烨也谈到了,在丈夫亚声去世后,她竟嫁给了自己的仇人冯焕庭,这个转换还很自然。此后,她一下跟了汉奸,一下跟了革命党人,日本投降后,又成了国民党的国大代表,最后遭遇是那么悲惨。这个人物真是不同寻常。但反过来讲,就像谢有顺说的,像丽君这样被时代大潮卷着走,没那么清晰的生活的设想,倒是一种生活的常态。也像贺绍俊说的,丽君的生活看似一堆碎片,要把它和大的历史勾连起来,我们就会对她的命运有一种新的理解。

叶兆言:评论家说了那么多,我就不说了,一时间也不知道怎么说才好。

傅小平:我刚想说你很擅长写男女之情。但你分明更擅长写同性之间的感情。在这部小说里,绍彭和希俨之间就有一种坚不可摧的兄弟情和战友情。希俨对绍彭的赤胆忠心,尤其是在面对重大事件时的担当,怕是异性之间忠贞不渝的爱情都不及的。有一点白烨也提到了,让人感到不可思议的是,绍彭在陷入三角恋时无法解脱,希俨挺身而出,去帮他解决困难。这得是怎样非同一般的感情了!

叶兆言:说得也是,那可能是一种近似同性恋的感情,但你又不能说它是同性恋。有时候,是与不是并不重要,这里面一定有一种情感存在,不一定跟性有关,也不一定没有关系,我们传统上会说它是意淫。反正这种感情处于一个模棱两可的区域,这种男人之间的友谊,女人之间的友谊,说来真是挺复杂的,有很多是超出你的想象。可能放在当下有点不好理解,或者是解读得过于直白就没意思,事实上,在我的认知里,那个年代的男人之间,真是很在乎同志之间的友谊。为维护这种友谊,维护这种准基情,是可以牺牲男女之情的。

傅小平:还真是,这种事在这个年代不多见了,在女性群体里,只怕是更少见了。如今社会不都流行说,防火防盗防闺蜜么。不过《很久以来》里面的欣慰和春兰算得例外,她们之间的那种好,真是好到了极致,都浓得化不开,渗透到骨子里了。我真是有些好奇,你写这部小说,是一开始就想好把她们的关系写成这样吗?异性之间的感情吧,写俗了也就俗了,反正大家都司空见惯。但同性之间的感情,要写俗了,就会俗不可耐。这中间的尺度,真是不太好把握的。

叶兆言:这个事,我自己都没法解释。我只是写的时候,觉得这么写有意思。说来也可能跟我少年时的文学梦有关,我有个堂哥三午,对我写作有影响,他说过一句话,咱们做一件事,别太俗。我只是觉得这样写才不太俗,应该这么写,不应该那么写。反正我最后就这样写了,我管不了别人觉得美不美,我觉得挺美。

真相有时候就是一些俗套,就是一些不可思议,见怪不怪

傅小平:要说江苏作家里,苏童、毕飞宇写女性写得好,那主要体现在中短篇小说里。要说在长篇小说领域里,我看是你写女性写得挺好。写女性之间那种欲说还休的微妙关系,更是没得说。比如说,欣慰与春兰是相互之间没有秘密的好朋友,但春兰还是碰到了实在没法分享的事情,那对欣慰说还是不说呢,这种彷徨状态真不好写。其实《刻骨铭心》里,丽君与秀兰之间的关系也很微妙。

叶兆言:有些话题,作家自己是不能解释的,有时候,就是不说比说了好,我是指作家自己究竟应该不应该站出来解读。别有忧愁暗恨生,此时无声胜有声,说的就是这个意思。

傅小平:以我的理解,你的写作可以说是在“挑战不可能”。你像是特别能让看似最不可能发生的事情,在小说里自然而然就发生了。比如,《一九三七年的爱情》里,丁问渔干的是破坏军婚的事啊,他最后真就把任雨媛追到手了。《很久以来》里,知识女性欣慰嫁给了杀猪匠闾逵,春兰在欣慰被枪决后,竟然也嫁给了强奸过她的闾逵。《刻骨铭心》里,一度是电影明星的秀兰,也嫁给了没出息的王可大。我忍不住想,你这是不是有意给自己设置写作难度啊。

叶兆言:我倒是没觉得有什么难度,结果就这样了,结果竟然会这样,这就是小说,这就是文学。出乎情理之外,又在情理之中,这么解释可能有点俗套,但是真相有时候就是一些俗套,就是一些不可思议,见怪不怪,其怪自败。

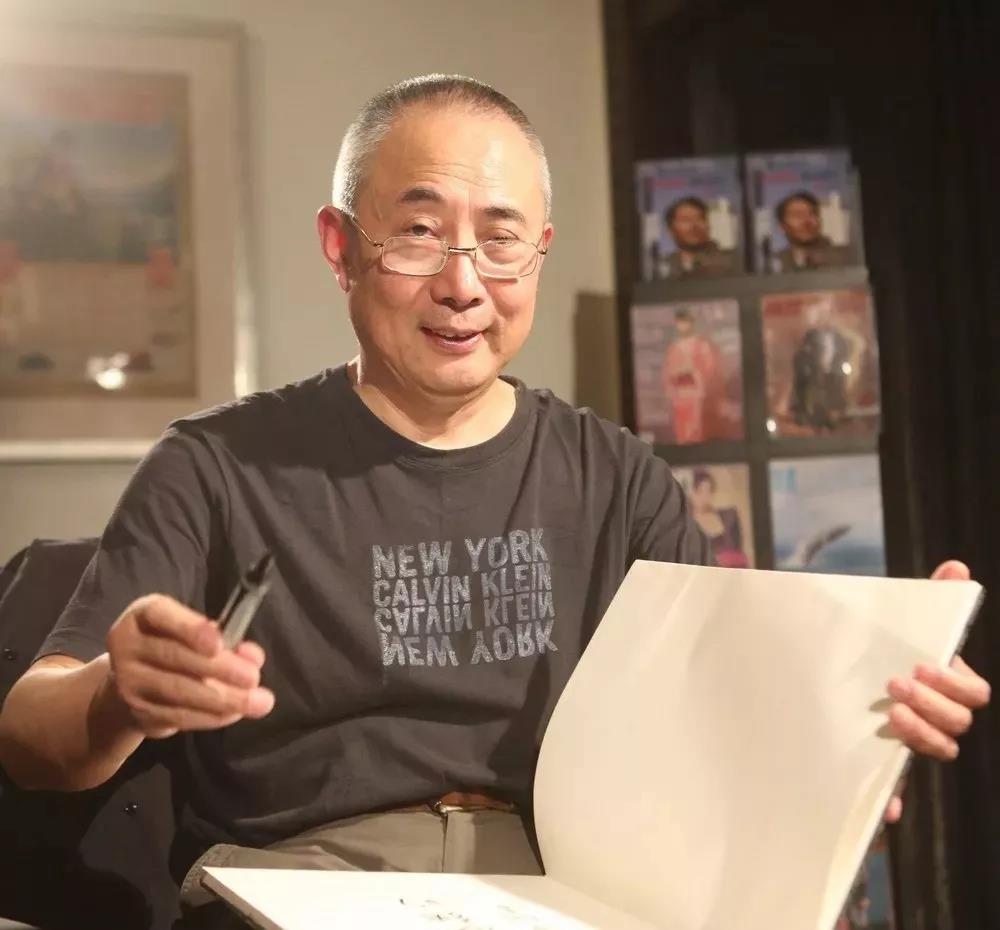

叶兆言先生

傅小平:这样的剧情大反转,除了你写的基本上能说服我之外,我也会对照现实生活看一看,不得不承认,生活中也经常发生一些看似不可能发生的事情。不过这也造成了不太好的惯性,读你的小说,读到一些人物,会忍不住琢磨一下,这是不是有原型?读到事件呢,会想是不是真实发生过?按说小说就是虚构,只要能自圆其说就可以了。但具体到有些情节,要没有摹本恐怕是想象不出来的。比如《刻骨铭心》里《亚声的遗骸》一节里的描写,或许是有历史依据的。

叶兆言:你真就说对了,这是个非常真实的故事。写这个故事,真实性很重要,真实的情形就是这样,还真用不着再瞎编,虽然人物是虚构的。发生在济南的1928年“五三惨案”,在中日关系史上,应该说是个非常重要的转折点。为什么这么说呢?因为革命政府进入南京的时候,英美是强烈反对的。革命军当时打出的口号,就是要打倒列强。但是日本人持了观望态度,他们没怎么反对,他们在过去曾经支持孙中山,所以革命政府进入南京以后,即使发生了一些他们不愿看到的事情,守卫领事馆的军人都因此自杀了,日本民众也是特别反对,他们开始仇恨中国人,想教训中国人,但是日本政府还有些吃不准,对革命军也基本上持一种忍让的态度。但这也给国民政府一种错觉,以为日本人好对付,北伐军打到济南的时候,他们才真正体会到日本鬼子有多厉害。实际上,北伐军很容易就进了济南,但那里有很多日本人,这些侨民就受到威胁,并且有几个被杀了。日军一下子就从青岛过来,进入济南。这一打,北伐军的先头部队所有人都缴械。国民政府就派人去谈判,日本政府根本不管“两国交战,不斩来使”的外交惯例,就把国民革命军谈判代表给杀了,杀了之后,还要想焚尸来灭迹。所以,亚声的遗骸都找不出来。这个事件深深刺痛了蒋介石。他在日记里,就发过“此生必报此仇”的誓言。其实客观来看,当时国民政府也把这个事件放大了,以至于中日关系越来越不好。你想,甲午战争后,中国割了个台湾给日本,中国人都没那么恨日本人。那一代人的思维是,我打仗打不过你,是因为我落后,因此我要向你学习。梁启超和章太炎他们都赞成向日本人学习,日本后来又支持过辛亥革命。南京大学刚创办的时候,请来的教师差不多也全是日本人。所以中日关系并没到不可调和的程度,济南惨案发生后,很快就变得不可收拾了。

傅小平:那在你看来,后来日本侵华,发生南京大屠杀,还有其他一些恶性事件,跟这次惨案后中日关系急转直下,是不是也有关系?

叶兆言:我觉得是有关系的。日本人的逻辑是,他们曾帮过我们,但中国人却不讲信用,所以就有意识地煽动自己的民众说,中国人忘恩负义,我们一定要狠狠教训一下中国人。在我们这边呢,不仅有济南事变,接下来还有一个更严重的“九·一八”事变,就很自然地产生了一个抗日的主旋律。那时候放的都是抗日电影,市场上多是宣传抗日的图书。这样一来,中日双方老百姓的情绪,都被煽动起来了,整个局面都失控了。

傅小平:不得不说,历史真是比我们想象得复杂,也比教科书上写的来得复杂。你在小说里写到,1931年5月31日,希俨在共党分子“悔过自新”文书上签字的情节,让我想到你随笔集《永远的阿赫玛托娃》里的一篇文章《闹着玩儿的文人》,其中写到清乾隆三十二年,七十一岁的举人蔡显,自费刻成一本《闲渔闲闲录》,原本也没什么事,却主动到松江府自首说,只是担心有人恶意举报,所以主动到官府说清楚,结果反而招来了杀身之祸。当然同样是“自投罗网”,不同时代的两个人,收获的结局是不同的。希俨说清楚问题基本上就没事了。

叶兆言:希俨这个人物,在这件事情上,实际上也还真有一个原型。我祖父有一个特别好的朋友,叫丁晓先,一脸的大胡子,历史教科书编得极好。他早年参加革命,资格很老,因为姓丁,笔划少,按姓氏笔划排名,他在名单上总是排在前面,因此你会觉得他资格特别老,譬如他在当时的报纸上,排名就在周恩来之前,“四·一二”反革命政变的时候,他躲了起来,后来又自首了,也就是脱了党。我看过他回忆自首的交待材料,怎么去,怎么和人谈话,怎么填表,你想要他不脱党,那也可是个不得了的大人物,人家当年都是跟周恩来一起闹革命的,当时大家平起平坐。不过因为这段历史,他这一辈子就过得特别失落。新中国成立以后,不是老要查户口,查身份么,他就特别不高兴,被查不耐烦了,他就说,你去问周恩来同志,我究竟是不是坏人。我大不了是害怕了,后来不革命了,文革中他被批斗。他儿子因为反对邱会作,被迫害致死。后来,他要为儿子平反,就到处说,我儿子是反林彪的,我儿子是对的。

把姿态放低一点,没什么光环了,感觉自己就会好过一点

傅小平:说到文革,除《一九三七年的爱情》外,我读过的你的几部小说里,都或多或少有所触及。《没有玻璃的花房》则完全以文革为背景。读这部小说,是因为在《刻骨铭心》后记《有点多余的匆匆结尾》里,你写到在这部小说里写过一个叫李道始的人,他是戏剧学院副校长,也就是俞鸿夫妇所在的学校领导。读后明白了,《很久以来》第二章里写到的吕武,也是这部小说里的一个人物。这样一来,你的这三部长篇,算是有相互关联了。这是你有意设计的吗?

叶兆言:应该是吧,这当然不重要,一个作家一生的作品,加在一起,就是一部大作品。一个作家写的所有文字,都应该是有关联的。现在这样勾连一下既是有意,也有点游戏在里面,巴尔扎克经常这么干。

傅小平:不管怎样,要不是你在小说里布了这样的局,我多半不会在读完《刻骨铭心》后,又连带读了其他几部。读后就发现了一些你写作上的秘密。比如,你叙述方式的创新其实是渐进的。《很久以来》第二章在某些方面,就和《刻骨铭心》第一章有相似之处。这两章都和全书主要内容有所游离,都讲到了“我”写与主题有关的小说,并且都在异域他乡和外国作家讨论了写作。有所不同的是,《刻骨铭心》里更大胆了,第一章与主题关联度也更少。至少《很久以来》第二章里谈到的哈维尔、文革以及小芋,和主要内容有一定的关联。这算得上是一种原小说的写法。刚研讨会上还听王干说,你在长篇处女作《死水》里就这么写了。

叶兆言:写作中的怎么写,当然相当重要。一个作家在写作时,怎么写会花费掉很多时间。我们说天然去雕饰,清水出芙蓉,只是一种说法,其实达到这种境界,仍然要下很多很多功夫。

傅小平:我有理由认为,你在这些章节里投注的对写作的思考,不仅是主人公“我”的思考,实际上就是你自己的思考。你看你在《很久以来》里面,把自己写作的焦虑都投射进去了。在和德国作家的那次交流会上,有一位美丽的姑娘问小说里这位来自南京的大作家,你的小说总是对过去的历史有浓厚兴趣,动不动就描写民国时代秦淮河边的妓女,你觉得这么做有意思吗,格调高吗,难道不庸俗吗,你为什么要躲在书斋里,回避残酷的社会现实?这倒是挺有意思的。

叶兆言:这个是这样。我也记不清为什么写了,可能是网上的跟帖,我随手拿来用的。这其实没什么奇怪的,辛格和奥兹这些作家,他们都这么干过,把一些采访啊,直接放到小说里。自嘲的意味多一点,这没什么关系,调侃一下自己总是可以。反正把自己写糙一点,把姿态放低一点,没什么光环了,感觉自己就会好过一点。

傅小平:你写作的姿态放得够低的。非得把自己整得跟个普通人没两样。还是这部《很久以来》,里面的那个“我”到北京参加交流会的过程,真是挺狼狈的。这还不说,你这几部小说后记,不管是虚构,还是非虚构,都写到了对读者的邀约,你担心没有读者读,同时又诚挚地希望读者能好好读,希望他们能告诉你阅读后的感受。到了《刻骨铭心》,写到俞天为被传言和后妈锦绣相好辩白,总算撂下一句:有人就喜欢他妈的胡说,有人就喜欢编造,你要信不信。但给人感觉你是在为自己写小说编故事辩白。估计有读者会问,这是何苦呢。

叶兆言:这涉及到一个文学观的问题。像雨果、鲁迅这些作家,他们刚开始写作就明白一个道理,文学要启蒙人,作者和读者之间是老师和学生,或者说牧师和听众的关系。那是一种传统小说的写法,现代小说不一样,读者和作者之间的关系变了。你看,鲁迅写笔下人物,用的都是凝视的目光,他展示他们的不幸,是站在高处同情别人。现在的作者开始不一样了,他自己首先就有一种恐惧,他觉得在这个世界上,首先要同情和怜悯的就是自己,原来自己也是这样,也可能这样,不仅仅别人是阿Q,我们自己也是,我们自己就是。你会发现,你跟自己笔下的人物也差不多啊,他们身上的毛病,你身上也有。如果是放在某个特定的情境里,我也会这么做,我也会像别人嘲笑的那样。因此,现代写作就是和愿意与作者对话的人在说话,我们共同面对可以让人高兴或很恐怖的事情。这样一来,作者和读者之间就是一种平等的关系,这也逼得作者必须带着平等的心态去写作。作为现代写作者,很重要的一条,你要相信读者。我们要知道,雨果那个时代的读者,老百姓也在读小说。他们看小说,就像现代人看电视一样,并不太动脑筋。这个年代不同了,读者的人数在减少,很多人根本就不读小说,但他们的眼光却很可能比以前更高明。你只是写给那些愿意读小说的人读,他们不见得喜欢被动接受,他们读你的小说,不是为了接受你高高在上的教育,那样他们会觉得不过瘾,会觉得厌烦,觉得索然无味,现代读者需要的是有那么一点参与感。

傅小平:这么说,你在小说里留白,是不是也考虑到让读者参与进来?比如《很久以来》里面,欣慰究竟是什么原因死的,有点语焉不详。《一号命令》里沈介眉与赵文麟分手后的经历,还有她在新中国成立以后的经历,你都没写。

叶兆言:小说中有很多是不需要写的,这就像书法艺术中的留白。而且把话都说完了,也没什么意思。

傅小平:我开始读《很久以来》,先读到目录,还在想为什么第八章小标题空缺呢?不至于是你偷懒吧?难道也是有意留白?

叶兆言:当然不是偷懒。

傅小平:有时你又似乎写得太多了。像《很久以来》后记,其实就补充了一段李香芝的故事。这和小说主体没有很大的关系。读完后,我就在想,你为何要写这么一个后记呢?主体的故事都有了结尾了,为何还要续貂?

叶兆言:可能也是为了有一种陌生感吧,这也是一种写法。传统小说讲的是有头有尾,我就想来个反动,我不希望要有头有尾。生活当中也是这样,好多事情说断就断了。也不是非得什么都得有个呼应的。说白了,这也就是一个技巧。事实上,《很久以来》这样处理结尾,我个人觉得恰恰是仓促的,来无影,去无踪。

傅小平:《没有玻璃的花房》里,“我”和“木木”两个人称交叉着叙述,是不是也是一种技巧?事实上,“我”就是“木木”,“木木”就是“我”,为何非得这么交叉着呢?反正这么一来,读的过程中没那么顺畅。但你这样叙述,会不会是为了多一个审视的空间?或许还有别的理由吧。

叶兆言:我的想法很简单,想用两个视角来叙述,我怎么怎么,是主观视角,木木如何如何,是客观视角。两个视角在同时叙述,效果应该是不一样的,因此,这样的写作,带有很强的实验性在里面。

傅小平:实际上,你的几部小说都涉及了文革背景下两代人的关系问题。《没有玻璃的花房》里,张小燕和继父张继庆之间关系可谓冷漠,《很久以来》里,小芋与母亲欣慰之间形同陌路。关键是他们在文革后,也没有为当年的过错忏悔。你通过写人伦道德的沦丧,倒是揭示了文革的荒谬与残酷。

叶兆言:文革是个永恒的话题,对我们这一代作家来说,它永远也绕不过去。文革十年,是我青春成长的十年,没有这十年,我成不了小说家。

傅小平:可以商榷的一点是,读有文革背景的小说,似乎都会读到性的狂欢。《没有玻璃的花房》也不例外。我不知道这是俗套,是作家们的夸张表达,还是就是那时的真实境况?是不是说,禁忌必然会导致性的放纵,甚至是乱伦。比如,木木与父亲李道始的情人李无依之间发生了乱伦的关系,而在李道始与李无依之间性与权力的纠缠,某种意义上也增强了小说的批判性。

叶兆言:这个说不清楚,不负责任的回答就是,我想这么写,要这么写,就这么写了。

傅小平:我倒是挺喜欢《没有玻璃的花房》的结尾,还有那个黑伞的意象。主要是其中包含的那种反讽性的张力。张继庆要刺杀马小双,结果把他的双胞胎哥哥给刺杀了。这种反讽性在你的几部小说里都有体现。具体到这部小说,比如张小燕揭露张继庆,更多是出于一种青春的叛逆,带来的后果却是灾难性的。

叶兆言:我想说的只是一种恶果,马小双的哥哥大约是文革留给我们唯一还能算是正面的东西,他可能是唯一的一个好孩子,却被无意中被杀死了。这里面的隐喻大约就是,文革就算还有那么一丁点的好,也不复存在了。不该死的死了,该死的都没死,而且还诞生了一个来路不明的婴儿,这个孩子究竟是谁的儿子,说不清楚,他就是文革的儿子,是文革的阴魂。他在一天天长大,天知道最后会怎么样。

我不是为写南京而写南京,而是以它为平台,写中国的历史

傅小平:读完《没有玻璃的花房》后,回头翻了下,没找到具体故事发展的空间,你也可以因此说,故事泛指发生在中国。这算比较例外吧。但你的大部分小说故事发生地都在南京,我有时想,你写南京,是不是抱了一种使命感?

叶兆言:《没有玻璃的花房》写的应该还是南京。别说什么使命感,我没什么这个玩意。作为文革一代人,我对大词始终会保持一种警惕,我见到的那些满嘴正义的人,往往都是一些小人。说到底,我就是喜欢写作,热爱这个行当。不瞒你说,《刻骨铭心》写完,我已经又写了一部《南京传》。写它的原因很简单,《刻骨铭心》已经写完,我总得再写些什么。有朋友给我推荐《伦敦传》,说写得怎么好,我看后,也没觉得好得不得了。我说要我写南京,也不会写得比它差,那他就鼓动我说,你来写吧。出版社答应的条件也可以,我就稀里糊涂签了个合同。一篇写出来后,就给腾讯大家连载,本来是想一边写,一边连载,后来发现,我写得快,连载却慢,差不多一个月才一篇,很显然,出书恐怕有些等不及了。这本书应该明年会推出,24万多字。写它,可以说也是出于一种虚荣心吧,有人说,这种东西,只有你能写,你写最合适,于是我就上了贼船。

傅小平:你说因为虚荣心写《南京传》,我觉得是你谦虚了。你一定有深层的用意的。

叶兆言:也可以这么说。我写南京,其实不只是要写南京这座城市,不是为写南京而写南京。我要做的,是以南京为平台,写中国的历史。我写李白,就是通过李白和南京的关系,来写当时的南京,当时的南京和当时的中国,是一种什么样的关系,南京实际上就是整个中国政治的一个备胎。

傅小平:这个说法有意思。南京不几度是首善之地么,难不成几朝几代把它当了首都了,它还只能屈居备胎的位置?

叶兆言:我们就说明朝吧,朱元璋定都南京,始终处于一个矛盾状态。一开始,整个南方实际上有三股势力。另外两个人比朱元璋更厉害。但朱元璋以南京为基地,结果就把那两个敌人给打败了,但他至死都想着要迁都,临死前还在想着迁都,他觉得定都南京不是长久之计,这个事后来被朱棣干成了。辛亥革命时,袁世凯还没做出最后决定,他也是很犹豫,是赞成革命,还是维护清朝。当时主要有两派势力,一个是革命党人黄兴,一个是清朝的军人黎元洪,谁都不服谁,闹得不可开交,结果就想到了一个解套的办法。把孙中山请回来当临时总统。为什么是临时呢?因为革命党人和袁世凯之间有一个秘密协议,只要袁世凯赞成革命,就选他当总统。所以中华民国第一任总统是袁世凯,不是孙中山。这里还有个背景,我们知道革命党人打出的是“驱逐鞑虏,恢复中华”的旗帜,到了南京以后,就改为了“五族共和”,也就是说,革命党人开始承认将继承清朝的版图。这样一个事情,放在武汉或者上海都是做不到的,而在南京就悄悄地完成了这样一项不流血的革命。等孙中山当了几个月临时总统后,袁世凯当了总统。革命党人是赞同去北京的,孙中山、黄兴不同意,他们应该是对袁世凯有所顾忌。但现在想想,平心而论,当时还是应该去北京合适,因为北京是帝王之故,坐得住,老百姓也认同。抗战胜利后,很多国民党大佬也曾力主迁都北京,国民政府没有这么做,结果呢,就只好迁到台湾去了。

深刻往往是一个很肤浅的东西。深刻和浅薄会变成同一个玩意

傅小平:特别想起你说过的一句话,大意是写好一部作品,是对此前写作的拯救。这话至少在我身上得到验证了,因为读《刻骨铭心》,我又读了你其他一些作品。我不确定这部小说,算不算让你小火了一把,但总体看你的创作给人有那么点不温不火的感觉,以你巨大的创作量,你有没有为此感到过困惑?

叶兆言:坦白说,写作的人都有虚荣心、野心,都渴望成功。但也不是什么好事都能让你得到,火不火其实没什么关系。写作就得有平常心,李白活着的时候,比杜甫不知道要火得太多,你见杜甫抱怨过什么吗。我自己的话,只要能源源不断地往下写,就会感觉特别好。我最大的焦虑,就是怕写不下去。我不太去记住写过的东西,很多时候写过了,就淡忘了。在现实中,那都已经过去了,没有什么意义了。碰到接受采访要谈以前的作品,那是没办法的事。讲真心话,这就像做爱,更大热情在于做本身,过程最重要。写作也一样,我不是特别享受写作的成果,但特别在意写的过程。可能也有些作家很在意成果,但要是写作过程感受不到快感的话,那也没什么意思。从我个人来讲,我对现状已经很满意了,不火就不火吧。我脑子里还感觉有一堆东西要写,我还在寻找最理想的表达方式,就留着以后慢慢写吧。

傅小平:说得也是。说到你的创作量很大,在你大量的创作中,实际上除秦淮系列外,还有部分是直接触及当下现实的,像《马文的战争》等。当然你写现实,似乎不像很多作家那样有意识地捕捉敏感或尖锐的话题,从而引起更高的关注度,这或许也是你不那么火的原因。眼下文学界可能感觉作家写现实还不够吧,也在提倡回归现实主义。所以想问问,在你看来,有没有必要提倡现实主义?

叶兆言:没必要。我不太考虑这类问题。要我说主义和作家毫无关系。什么叫现实主义,现实主义是什么,文学史上说说还可以,但对作家没什么意义。说白了,写作就是要不择手段,尽一切可能拼尽全力发挥自己的才能。要觉得现实主义最顺手,你就现实主义一把么。要不是这样,该干嘛干嘛去。

傅小平:说实在,我真有点好奇,你怎么做到写作源源不断的?作家们一般都会写着写着,就感觉自己资源枯竭了。你看你现在的生活看似比较简单,差不多除了写作,还是写作,基本上属书斋写作型的吧。我们这么长时间谈下来,也没听你说什么体验生活之类的话,那是不是说最重要的是要想象生活?

叶兆言:说到生活和写作的关系,你不能说生活不重要,但生活确实不像大家想的那么重要。这就好比你问是曹雪芹的生活重要,还是曹雪芹本人重要。那当然毫无疑问是曹雪芹本人重要了。这世上有成千上万的人,经历过像曹雪芹那样的生活,但我们只有一个曹雪芹。我们可以说,曹雪芹没这样的生活,写不了《红楼梦》。问题是有过曹雪芹那样生活的人太多了,他们也写不了啊。我想我这么说,也就基本上回答了这个问题。无论如何,作家本人更重要,要看他有没有虚构能力,想象力,无中生有的能力更重要。

傅小平:思想能力是不是也很重要?我们笼而统之地评价一部作品,有两个重要的尺度,一是真实,再就是深刻。要我说所谓真实,就是像你说的,能无中生有,这个“有”还得让人看起来就觉得是真的。所谓深刻呢,就是还得会有中生无,也就是说从具体的,实在的形而下的生活中,生发出形而上的意味来。

叶兆言:我一直觉得深刻往往是一个很浮浅的东西。我的意思是说,深刻和浅薄会变成同一个玩意。有时候,看上去有多深刻,就有多浮浅。文学不是哲学,不是法律文书。文学如果就说点简单的真理和公理,貌似深刻,一本正经,是没有意义的。当然,我们对深刻的理解也不一定准确,我觉得现在的所谓深刻,往往是和是非联系在一起,但文学不能简单只谈是非,文学不是要表扬什么,批判什么,不是要证明一个大家都知道的公理。你要想证明也完全可以,但这一定不是文学的最高境界。我有阵子去大学里讲课,我就对学生举了一个例子。我说我们都知道过人行道红灯停、绿灯行的交通规则,要是你觉得普及交通知识就是深刻,呼吁大家遵守交通规则就是有作家的担当,我也不知道应该说什么好。你说你要写一本书,号召人们遵纪守法,这又算是什么文学呢。一个人就应该遵守交通规则,就不应该闯红灯,但是文学的兴趣,可能就是要描写一个从来不闯红灯的人,有一天突然闯了红灯,为什么会这样,或者换个角度,大家明知道闯红灯不对,为什么又非要去闯,这与我们人性中的什么东西有关。要这样去琢磨人性,这才叫有点意思。我们看陀思妥耶夫斯基的《群魔》,陀思妥耶夫斯基是个革命党人,他因为反对沙皇统治,差点被枪毙。在《群魔》这部小说里,他把革命党写成那样,我想连他自己都不一定知道为什么就把革命党人写成了这样。我觉得,他进入写作状态的时候,就不由自主了。我读的时候会感到特别震惊,甚至觉得恐惧。这太不可思议了,你叫列宁同志怎么接受呢。但是,我真是特别喜欢这部小说,当然,我也很喜欢《卡拉马佐夫兄弟》,但读了《群魔》以后,我觉得《群魔》或许比它更好。

傅小平:没错,陀思妥耶夫斯基就是公认很深刻的作家啊。你还是喜欢深刻的嘛。

叶兆言:所以说,别相信作家说的话,有时他们自己也说不清楚。但至少在我,每次说的时候都是真的,尽量说真话。我一直跟别人解释,说自己之所以要写,也是因为不太能说话。你别看我现在像个话篓子,胡说八道,夸夸其谈,那只是在私下里,就那么两个人、三个人交流的时候。我其实是很内心惶恐的一个人,你听我公众发言就知道了,人一多,我就没法说话,就没办法把话说清楚。我有人多恐惧症,在场面上会非常可笑。这次研讨《刻骨铭心》,是我第一次为自己的一本新书开研讨会,除了这部长篇,我的其他的十二本长篇都重出了,出版社肯定会感到营销方面的压力,我毕竟不是什么畅销书作家,总得老老实实地配合一下吧。当然,我也很愿意配合,黄育海是我这么多年的老朋友了,我们在八十年代就认识,那时他在浙江的出版社当副总编,我的《夜泊秦淮》刚写了两篇,他就鼓励我,让我写完,然后为我出书。你不知道,那时候出一本书是非常困难的,这种鼓励非同小可。黄育海还帮我父亲出过一本书,我父亲东西写得挺好的,但是生前就没有像模像样地出过一本书,我一直想帮他完成这个心愿。

傅小平:既然你这么喜欢写作,真得问问你写作对你意味着什么?

叶兆言:写作就是一种生活状态,写五个小时,那就是实实在在的五个小时,写六个小时或者更多。写作就是在等待,就像钓鱼一样,不可能总是有鱼上钩,但等待鱼上钩的过程很有意思,钓到鱼就很开心。写作也是同样的道理。在外人看来,写一行字又一行字,出一本书又一本书,是很枯燥的劳动,实际上确实也很枯燥,但我能够乐在其中。我为什么那么小心翼翼,就是怕得罪老天爷,会有报应么。

傅小平,1978年生,祖籍浙江磐安,现居上海。著有对话集《四分之三的沉默》、随笔集《普鲁斯特的凝视》,获新闻类、文学类奖若干。