黎丁旧忆:很难超越的品格因何而来

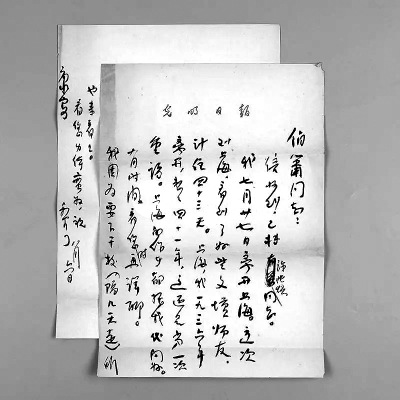

黎丁手迹

光明日报老编辑黎丁,2014年8月去世。今年是他诞辰101周年。

我和黎丁在报社文艺部共事多年,常常会想起他的音容笑貌、他带福建口音的普通话和极有特色的个性。他是一位有能力有经验有故事的老编辑,在文化界流传着许多他与郭沫若、巴金、茅盾、叶圣陶、夏衍、冰心、黄宗英等名人交往的趣闻。我印象最深的是,郭沫若送他一幅字,是郭老夫人于力群的手书,没隔几天郭老又派人从他家里取走了,黎丁也不知什么意思,再过些天,又送回来了,这次是装裱好了的。黎丁走后,我有一种莫名的思绪经常会萦绕在心间,就是觉得我们告别的是一个时代,是一种报刊编辑的历史。这种感觉既深又沉。

我是1973年到报社的,那时文艺部的老编辑(我是指新中国成立前就从事报刊工作的)大约有六位。他们是文艺部主任谢公望,《文学遗产》专刊编辑章正续,《东风》副刊编辑黎丁、张又君,美编漫画家王乐天、版画家荒烟。黎丁是六人里最后一位辞世的。当他们一个个悄然而去的时候,我深切体会到一种群体的精神氛围、编辑风格和工作习惯的失落。我们追忆黎丁和先他而去的老编辑,就是在缅怀我们记忆里那种与他们的人生经历联系在一起的报刊情怀和新闻精神。

黎丁(1918.6.16—2014.8.14)

现在的报社旧时称报馆。这两种称呼在本质上没什么区别,但经历过的人会体会出它们的不同,能够感觉到二者在运作方式、工作氛围乃至人际关系上的差别。报馆,更突出了它是一个人员聚集和活动的场所。谢公望讲到他们当年的报馆时说,大家常常讨论到很晚,最后主编执笔写明天见报的社评。走笔布字,写好一张,就有人拿到字房去排版,文章写完了版也差不多排好了。这时,厨房大师傅会端来一碗荷包蛋热汤面给主笔。第二天一早,读者打开报纸时,就能看到鲜活的、有锋芒有见解有文采的、带有热汤面香气的评论文章。那种时代已然远去了,但那种报馆的工作气氛和方式,在我们与老编辑的共事中,仍然能够隐隐约约感受到。它最显著的特点是“同仁机构”的运作方式,它在社会中生存,在市场里发展,有自主能力、竞争意识和自强精神。平等自由地议论,通过议论出点子出思想出办法,是报馆编辑运作的重要方法。光明日报因为有这种传统,所以在各大报中一直是比较活跃的,它的文史哲经专刊成为当时最有影响的品牌。就拿文艺版面来说,在改革开放、拨乱反正的那些年,率先发表了对话剧《于无声处》和小说《班主任》的评介,开展了关于“歌德与缺德”、“朦胧诗”、小说《爱,是不能忘记的》等的讨论,刊登了王蒙的《夜的眼》、张洁的《拣麦穗》等在文学创作方面具有突破性的作品。在黎丁负责的《东风》副刊上,开辟“滴水集”专栏,组织了大量解放思想、拨乱反正的随笔杂文,受到读者的广泛欢迎,有的意见还引起了中央领导的重视。文艺副刊能够如此尖锐深刻、有声有色,既有思想锋芒又有文化底蕴,我觉得这在相当程度上与光明日报老报人的传统有关。报业传统也是一种文化传统,它看不见摸不着,渗透在各个方面,影响着每一个环节。这些传统表现为流程和方式,却体现着精神和风格。

1991年,黎丁(后右)与夏衍(前左)、黄宗英(前右)、罗孚(后左)合影

办专刊副刊的关键是选择和联系作者,这决定了刊物的档次和水平。光明日报的老编辑在这方面是很下功夫很有能力的,黎丁就是一位做得很突出的“大报名编”。我第一次和他一起去拜访冰心时,从头到尾都没有谈到约稿的事,大都是讲冰心熟悉的那些老朋友的事,还有黎丁的冬泳,他逢人必讲的永恒主题。在介绍我的时候,他没有说我是文艺部的领导,出乎我的意料,而是对冰心说:他是科学院秘书长秦力生的儿子,您认识他父亲吧。冰心立刻高兴地说:认识呀,我们在人大会议上都是资格审查委员会的委员,经常一起开会。你爸爸好吧?让黎丁这么一弄,约稿变成了熟人相聚,而且我还不得不在两位长辈面前尽量表现得好一些。走的时候,冰心老人要我们有时间再去看她,我印象特别深的是她像老母亲对孩子一样,用手捏去我羽绒服上的一个小线头。后来,有一次开儿童文学讨论会,会间我走到冰心跟前向她问好,说:您的发言挺好,在我们报上用一下吧。冰心说:很简单,我就有个提纲。我说:没关系,我去整理,排出小样来您看了再定稿。这篇东西很快就见报了,冰心来了封短信,表示很满意。我和黎丁还一起去过杂文家宋振庭和陶白(东方既白)的家里。这都是我们《东风》副刊杂文专栏的主要作者。1979年王蒙从新疆刚回到北京,还住在招待所里,黎丁就和他联系上了。黎丁拿回来一篇小说《夜的眼》,我看了后感到有新意,在写法上跟我们当时见到的现代派作家索尔·贝娄和弗吉尼亚·伍尔夫的意识流有点相似。大家商量后,决定采用,让黎丁与王蒙尽快联系。我们当时有些兴奋,因为在《东风》副刊整版刊载一部小说并不常见,况且不仅仅是一篇小说,而且是推出一种新的文学概念和写作方式。作家赵玫在报上看到《夜的眼》后“一下子感觉到文学变得不一样了”。苏联和美国都把《夜的眼》作为中国“文革”后的首篇作品翻译过去,王蒙的《夜的眼》后来进入了中国当代文学史。我是黎丁的领导,但黎丁是我的老师,在我们每日工作的习以为常的细节中就有从课堂和书本里学不到的东西。我慢慢就懂得了为什么像黎丁这样的老编辑总能拿到一流的稿子,懂得了光明日报文艺副刊的那种别人很难超越的品格因何而来。

《东风》副刊刊载《夜的眼》

编辑是老报馆运作模式的中心,光明日报一直保留了这一传统,所以对编辑的要求很高,尤其是专刊副刊,联系作者组稿约稿要有本事,删改处理稿件更需要思想文化及语言文字能力。看一个编辑的水平,只要看他改过的稿子就知道了。光明日报副刊处理稿件是有要求的。除了必须删改的(如涉及观点政策问题和语病错字等硬伤),尽量保持原貌,不仅要尊重原意,而且要注意作者的叙述方式和语言特点。各报都有自己的特色,有个大报约我给他们副刊写稿,因为关系很熟,我半开玩笑说:我可受不了你们编辑的“三板斧”。光明日报副刊不是“浓妆”而是“淡抹”。我们看黎丁他们处理稿件,改动很少,恰如其分,恰到好处,从不会把自己的思维逻辑和语言习惯强加给作者,这就使《东风》副刊从文字到版样,始终保持一种文气清雅、情韵自然、理意深致的风格。细想一下,清雅、自然、深致,也正是黎丁和谢公望、章正续、张又君等老编辑处事为人的风格。是这些名编,用真诚奉献,造就了光明日报的《东风》风格,而在《东风》风格里又深深蕴含着他们的精神品格。这是老编辑留给后来人的最宝贵的财富。我有时会突然想起那次黎丁到采编中心找我的情景。他把一本我过去送给他的我的书送还给我。我们闲聊了几句,他看我正在忙,就告辞了。我当时只觉得老人家有一点怪,没有细想。后来我渐渐明白了,他是在处理身后的事。那一次他来实际上是在跟我告别。每想到此,就特别难过,我没有好好和黎丁聊一聊,哪怕有几句安慰的话也好……他们一个一个走了,随着“东风”飘然远去,“人生天地间,忽如远行客”。大报名编,再无来者。

(作者:秦晋,系本报文艺部原主任、高级编辑)