张柠:想象过剩时代的北上广

张柠

A 长中短篇小说陆续推出

羊城晚报:据说2019年将会是您的出版“大年”?

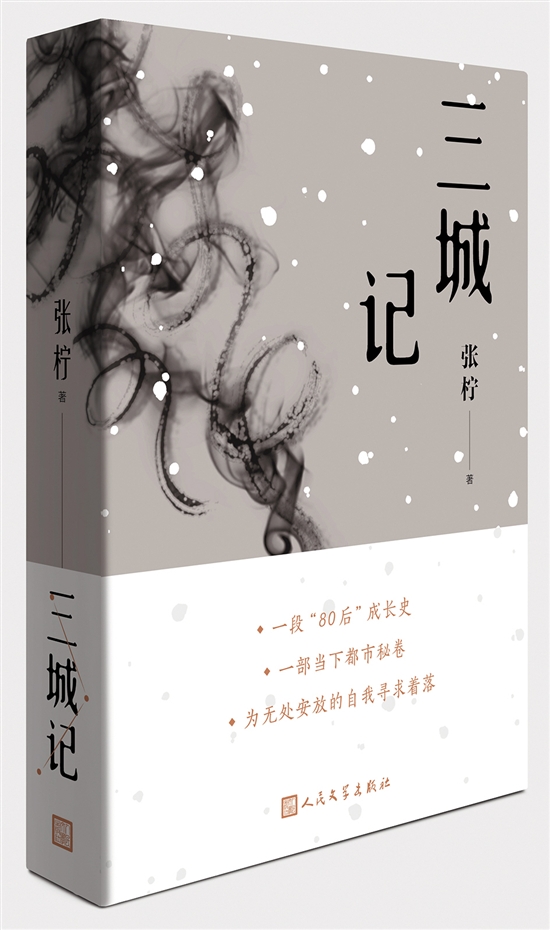

张柠:可以这么说。我的首部长篇小说《三城记》,作为北京市重点扶持项目,作为人民文学出版社2019年重点图书,1月10日在北京图书订货会上举行了首发式。小说原刊《当代》杂志2018年第6期,中国作家协会的《长篇小说选刊》全文转载,《作家文摘》连载了部分内容,引起了一定的社会反响。其他中短篇小说,也会陆续在《人民文学》《花城》《青年文学》等杂志推出,还有一个15万字的中短篇小说集《幻想故事集》(暂名)也将由中信大方出版公司出版。

羊城晚报:这些小说的主要内容是什么?

张柠:长篇《三城记》是写北上广三座城市的故事。这部书写“80后”成长史的长篇小说,聚焦主人公顾明笛的命运,直面当下中国城市生活,并以此为原点辐射社会各个阶层的生存和精神状况。小说涉及沙龙、报社、高校、互联网、城市与乡村等多种生活,塑造了当代城市青年形象。短篇小说有城镇和乡村两个系列。一个叫“罗镇逸事”系列,是描写乡镇生活的,一个叫“幻想故事集”,是书写城市幻想生活的。“罗镇逸事”系列,写我的童年记忆。“幻想故事集”是城市系列,创作背景是广州。《三城记》里也有一部分是写广州的。

羊城晚报:这些小说是在什么时候创作的?

张柠:长篇小说在两三年前就动笔了。“罗镇逸事”和“幻想故事集”是旧稿修订的。最近写的,除了长篇小说之外,就是那个5万多字的中篇《普仁农庄里的女人》,还有一个1万多字的短篇,叫《黄菊花的米兔》。

羊城晚报:长篇《三城记》的创作是出于怎样的构思?

张柠:这个长篇实际上很多年前就在脑袋里转,一直没有找到合适的时机和理由开始动笔。直到2016年七八月份,因机缘巧合,我才腾出时间来写我一直想写的长篇小说。我的写作动因主要有两个。一是中国当代小说创作中的一流作家比较擅长写乡村,城市题材的小说相对缺乏,一些年轻的作家虽然在写城市题材的小说,但他们的城市经验往往过于碎片化。看到这样的状况,我就想尝试写一个讲述都市青年成长的小说。此外,我的主人公,一个出生于1980年的城市青年,他跟出生于五六十年代的人,尽管也有一些共同的问题,比如生死问题,但他们在日常生活中面对的具体问题,差距是很大的。五六十年代的人,在现实中面临的首要问题就是“匮乏”,物质和精神的双重匮乏。这种匮乏感,一直是这一两代人小说叙述的主调。“80后”一代,总体上看,并不存在这种“匮乏”问题,甚至可以说,他们面对的是“过剩”带来的烦恼和无聊。《三城记》中的主人公顾明笛大学毕业,在国有企业办公室上班,家里有两套房,但他质疑生活的意义,整天焦虑不安。他辞职离开上海去了北京、广州闯荡,先后进入媒体、高校、互联网企业工作……

B 超越先锋又不落入窠臼

羊城晚报:作为北师大教授,您的本业是教学和评论,转向小说创作与之前一直在做的工作有什么关系?

张柠:当物质匮乏的问题解决之后,人的意义在哪里,这是一种新的匮乏。匮乏与拯救,是永恒的主题之一。这个主题不仅在我的小说里存在,我的评论里也经常有触及。我在写评论的时候,经常想,如果是我来写小说,会怎么处理这种问题?教学中与年轻人接触也很多,因此,我塑造这么一个“80后”人物形象,让他直面他们自己一代人的真问题,去行动,去选择。

羊城晚报:作家最开始小说创作的时候,一般都会把自己的经历写进小说中,但在这部小说中,似乎找不到您自己的影子?

张柠:并不都是这样。的确有些作家,一开始就写自己的经历,写完了就完了。也有很多小说家不写自己的经历,而是主张无中生有,主张虚构。直接写经历的也有,比如赫尔岑的《往事与随想》,比如托尔斯泰的《童年少年青年》,还有高尔基,都是大师级的人物,随便怎么写都行。鲁迅的小说就不写自己的经历。按我的文学观念,我不主张一开始就直接把自己的经验搬到小说中来,我是主张虚构的,这是小说这种文体的基本特征。但我这里所说的“虚构”,是把这个时代的所有信息都糅在里面的,“我”既在里面,又不在里面。“我”的经验全部转化为小说中的细节,我会把许多我的亲身经历移到某个小说人物身上,这个影子无处不在,但又不是我。“罗镇逸事”和“幻想故事集”系列里,应该说有更多“我”的影子,但都是经过典型化的,变形的,不是古典的成长小说,不是自传。

羊城晚报:《三城记》与“罗镇逸事”和“幻想故事集”那两个系列有什么不同?

张柠:《三城记》写的是当下的生活,是一个当下城市青年的奋斗史、情感史、挫败史,刻画了一个书斋里的人是如何成长为社会人的。“幻想故事集”的初稿写于1995年,动笔的初衷是试图超越“先锋小说”的写法,同时又不想落入古典现实主义的窠臼,可以说是一次探索,它处理的对象是城市,是世俗生活中的欲望。从启蒙的层面看,欲望是进步的,解放的,但在一个欲望可以轻易得到满足的城市里,它会无限膨胀。这一点跟新的长篇《三城记》有联系,无限膨胀的欲望跟“匮乏”实际上就是同一个问题的两面。短篇小说这里,我采用了“幻想”的形式,是因为那时候的广州,在我的印象里有一种魔幻的感觉,我就通过小说把这种虚幻感传递出来。“罗镇逸事”系列,初稿开始于1998年,反映的是农民的生存状态。这是我对自己少年记忆的艺术再现。这一次,我把这两个系列小说重新梳理和修订了一遍。

C 文学和思想并不矛盾

羊城晚报:为什么在上个世纪末写的小说,要到这时候才拿出来发表?

张柠:因为我以前没有打算以“小说家”的身份示人,所以一直让那些小说沉睡在电脑的文件夹里。其中,“幻想故事集”是前段时间由我的研究生输入到电脑里的。她在微信里问我,“老师,我很喜欢这些短小说,为什么不发表出来?”我惊奇地发现,时隔多年,这些小说似乎还没有过时。

羊城晚报:评论写作以理性思维为主,小说创作以感性思维为主,两者兼擅并不容易?

张柠:人同时具有逻辑思维和形象思维能力。大脑也像双频手机一样,是可以换频的。我们可以把一种思维暂时中止,开启另一种思维。尝试着做就不难。不要人为地给自己设置界限,要勇于开拓。

羊城晚报:顾彬说过,中国当代小说创作中存在着讲故事的倾向。您是怎么看的?

张柠:顾彬是不是认为通过讲故事进行小说创作不高明,思想才是最重要的?一个小说家不讲故事,去讲什么思想?那些思想是你原创的吗?不是?你就是抄袭。是?那你就做思想家好了。所以我并不赞同他的观点。其实文学跟思想并不矛盾,真正高端的、文学性强的故事,是有思想性的,同时,它也是超越思想性的。

羊城晚报:当代小说必须进入市场接受检验,像金庸那样拥有广泛的读者群是很多作家的梦想,您如何评价金庸的小说?

张柠:市场也是必须面对的问题,但完全不是作家创作时要思考的问题。金庸的小说故事性很强,但也只是一些类型化的故事。人物形象很独特,但也是一些梦中的人物。文学既要有永恒主题,也要有时代风尚,“典型人物”的塑造,必然要求有“典型环境”的衬托。如果没有“典型环境”,那就是一个梦。从这个角度看,金庸的小说,既不是三次元的,也不是二次元的,只能算是二点五次元。