马原:尽量让自己的一生离自己的心近

我这一辈子不写美食和旅游,去了几十个国家,没写过游记。我想说的是,回头看一辈子,其实很窄,我就是写小说,虚构小说。我的小说和多数作家最大的不同就是纯粹虚构,我一直认为,小说的精髓和要义是虚构。

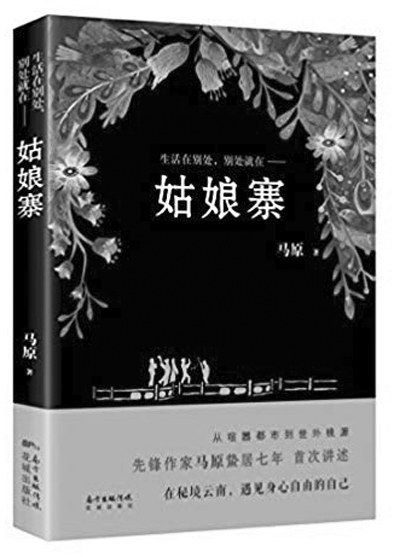

摄影/刘霄

自2011年那个叫马原的汉人回归小说创作以来,马原在文坛的动静很大。先后抛出十部作品中,含小说、童话、科普,手头居然还有写完未发表的小说。

从写不出来的死结,步入井喷的状态,马原的写作为何发生这么大的变化?停滞创作的时候,有声音说,江郎才尽了;作品频出的时候,又有人怀疑,这是马原写的吗?

马原很坦然。采访中他数次以“一发不可收拾”形容当下的创作状态,他沉浸在不得不写的快乐中。作为虚构经验丰富的书写者,当他有机会对所写的故事或历史做“我的描述、我的再造、我的展望”,那种幸福、幸运,常人无法体会。

在《姑娘寨》的创作中,马原找到了《冈底斯诱惑》的感觉。他以小说家的笔法,哲学家的思考,讲述“我”在云南南糯山姑娘寨隐居时的奇异故事,讲述在普洱茶厂、乡村小学和原始山林中的各种见闻,其中交织着哈尼人的英雄故事与历史传说。他遇见六百年前的英雄帕亚马,遇见为猴子举行送葬大典的祭司尊盘风,遇见救了哈尼族人的金勺子……《姑娘寨》是马原的白日梦,是他遇到的鲜活的姑娘寨。

马原的好友、作家格非发现,马原的作品还和过去一样,“总是在文本上别开生面”,因而给他带来“秘密而持久的感动”。

一个视小说为生命的小说家,20年的时间没写小说。所有人都在问:你为什么不写;没有人深究马原内心深处的悲凉

中华读书报:有20年不写小说,现在却几乎是“井喷”式的写作,这种转变缘自什么?

马原:我的写作在1991年停下来,之后有20年的小说停顿。有过几个回合,我拉足了架式要写,就是写不出来。就像现在,写得多是什么原因,我也不知道。

2000年我去同济大学的时候,滋生了重回小说创作的念头——不是说回就回。回得去回不去我也存疑。

很纠结,离开小说对我来说是个很难过的事情。我对小说的沉迷和热爱从来都有变过。那么多年不写小说,感觉做别的没有意义。这是我回到小说的最重要的动因的。你这一辈子就和小说纠缠在一起。但是,1991年到2011年,人生就是有20年和小说一点关系都没有。

中华读书报:这很让人难过。

马原:很难过。就像穿鞋子的道理一样,鞋子看上去是一回事,合不合脚只有自己清楚。它在我心里堵了20年。2010年动手写作到2018年,我基本上没谈过这份难过。重新拿笔是2010年,基本上有信心写完了,那么大规模(是那时我写得最长的小说)。我心里很激动,特别佩服自己,我还能写出来!写完后我和程永新说,我新写了一个长篇,写得很兴奋。程永新说咱们说好了,在《收获》发。

中华读书报:在同济大学,您出版了《阅读大师》等几部作品,对于中国小说有很深入的研究,是不是也分析过这种写作状态的根源?

马原:我的情形和钱锺书、沈从文第一个回合的情形很像:在文坛站住脚了,成为一个时代重要的小说家,后来去学校当老师。沈从文解放后没写小说,主要做服装研究,金介甫对沈从文的再发现,使沈从文的名字回到我们的视野,但是他的名字回来了,文字没有回来。钱锺书从有才华的小说家彻底转向了学问,《管锥编》挺深奥的。

本来是非常好的小说家,为什么不写小说了?胡安·鲁尔福也是如此。他大概写了两本书,短篇小说集《燃烧的平原》和中篇小说《佩德罗·巴拉莫》,早年担任过移民档案管理员,晚年在国家研究所担任编辑。胡安的写作尽管短暂,几乎带动了拉美魔幻的生成和发展。他是教父级的人物,中断后也没再回到小说。

从多数前辈经历看,中断了小说创作几乎没能回去。在文学创作的第一个回合、第二个回合都是旗帜性人物的,只有王蒙。王蒙在很年轻的时候就写《组织部来了个年轻人》《青春万岁》,他去新疆后停了20年,还是回到了小说。他的回来对我是鼓舞和激励。

中华读书报:在这种情况下,您能够重回小说,确实很令人兴奋。

马原:不瞒你说,我对《牛鬼蛇神》的满意度,远超我第一个回合的创作。它在更大范围内完成了我叙事的宏愿。《牛鬼蛇神》总共32万字,有7万字是我原来的小说。我为这事自豪。

中华读书报:您指的是《牛鬼蛇神》中与旧作《零公里处》《冈底斯的诱惑》的一些细节和人物重复?这在当时引起很大争议。

马原:很多作家不愿意谈年轻时的作品,认为幼稚或露怯,对少作极度不满意,和今天的文学地位相去太多。2011年的时候我58周岁,我对18岁的作品还能够接纳,不但接纳,还能把这些小说的断片集纳到58岁的作品里——因为写作是随着年龄增长而改变的,我居然还能够接纳自己40年前的作品,反过来也可以印证我这辈子的写作,究竟是对自己肯定多少,认可多少?我发现,40年里我对自己的认可度没有变化。

我在写《牛鬼蛇神》的过程中,天津电视台要给我拍个纪录片,最后他们问能否拍写作的镜头,我说可以。摄像机编导都在,我现场手写了六七百字,也都用在小说里了,一个字都没改。这是巨大的奇迹。《牛鬼蛇神》使我回到小说的写作。

中华读书报:《牛鬼蛇神》出版时,很多读者怀有莫大的期待。

马原:但是时代不一样了。我看程永新的《一个人的文学史》时,就会感慨,原来身边的一波人,一个一个都离开了小说家的行当。

我用的是“小说家”的概念。我这一辈子不写美食和旅游,去了几十个国家,没写过游记。我想说的是,回头看一辈子,其实很窄,我就是写小说,虚构小说。我的小说和多数作家最大的不同就是纯粹虚构,我一直认为,小说的精髓和要义是虚构。

中华读书报:重回小说,在这个“回合”中,您的写作发生了怎样的变化?

马原:我改变了工作方式。我口述,由我的徒弟在电脑上打字。我徒弟从2000年跟着我,她把我的讲稿整理成书发表,我们还合作过电视剧本,她对我的语言方式、写作用语和习惯都很熟悉。比如写作中我要用资料,她可以便捷地把我需要的资料提供过来。

中华读书报:具体是怎样的合作方式?

马原:写剧本的时候,一边讨论一边写。我写小说严格,不允许思考进入小说,我还是老派的,我认为议论、思想是小说的天敌。我也尝试把哲学论辩放到小说里,但它们是独立的。

在漫长的写作时间里,口述写小说这件事定型了。定型有莫大的好处,过去我写短篇需要一个礼拜,写中篇两到三个礼拜。速度慢,很大原因是姿态不舒服,伏案时间稍微长一点,身体特别不适。而我口述小说,把身体解放出来了。我只需要选一个舒服的姿势,有时候半靠半躺着,有时候走来走去,我徒弟在电脑上完成文字,传到大屏幕。我看着大屏幕,重读同时调整,所以我的小说一般没有错别字。过去一天写两千字,后来一天写七八千字。这按过去的写作方式不可思议。第二个回合的写作,就是在一发不可收拾的状况下发生的。就是井喷。

中华读书报:如有神助?

马原:1985年我加入中国作协,史铁生给我写推荐信时,说“马原的小说有如神助”——虚构这个东西是空穴来风,天马行空。天马不来,如何行空?你不能拿一堆词汇空洞地堆砌。虚构特别需要灵感。

本来我还可以写得更多,但是在图书市场会显得很拥挤。现在我手里还压着一部长篇,已经出版的有《牛鬼神蛇》《纠缠》《黄棠一家》《唐宫》《逃离》(后改为《我的福祸相依的日子》),还有一本哲学论辩专著,开始叫《中国病了》,后来改为《什么鸟》,整个都是哲学论辩,有繁复的论证。还写了三部童话:《湾格花原》是伊甸园里的故事,第二部《砖红色屋顶》写的是众生之家,男孩是众生的一分子,在众生之中,与众生一道品味生命的况味;第三部《三眼叔叔和他的灰鹅》中男孩回到了人间。

中华读书报:可否概括谈谈您近几年的创作?

马原:对我而言,《牛鬼蛇神》是一部很特别的作品,它几乎囊括了我一生的经历。它是一部有独立意义的作品。《纠缠》《黄棠一家》和即将要写的《搞笑》是形而下三部曲;《纠缠》特别像卡夫卡的小说,无论是卡夫卡的《审判》《城堡》,都是无休止陷入纠缠,当事人不明白为什么陷入这种纠缠。我还是关注现象本身的荒谬性,我更感兴趣的是哲学属性。童话三部曲是形而上的作品,让我回到了原点。

马原在《姑娘寨》中延续一贯的先锋派小说笔法,超越现实的场景构筑,无视时间的事件叙述,为读者展现了一个混沌而壮丽的边地世界

中华读书报:可否再重点说说《姑娘寨》?

马原:《姑娘寨》是关于哈尼族的虚构史诗。我在云南住了几年之后,对哈尼族的历史传承方式、宗教的态度有了我个人的一些认定。哈尼族的历史也不是很长,是古羌族的分支,僾尼人是哈尼族南下的一支。僾尼人来南糯山,据说他们最早的发端,就是在姑娘寨。这个族群有语言没文字,他们的历史是不确定的,是飘移的。口口相传,历史就变得特别飘忽不定。这就像常说的“国家不幸诗家幸”,做小说家的有机会了,就可以塑造属于个人的族群新的历史。我当年写《冈底斯的诱惑》的时候,是把它当史诗写的,虽然只是中篇。那就是我眼里藏族的史诗。《冈底斯的诱惑》里最核心的部分,是格萨王的奇迹、天葬和神话——史诗不就是写这些抽象领域的特质吗?这几大系统融于一炉的时候已经有史诗性了。

写《姑娘寨》回到我当年写西藏的状态,用《冈底斯的诱惑》里创造的方法论再造哈尼族僾尼人。不同的族群有不同的特点,僾尼人有自己的信仰方式,他们信仰祖先,到哪里落脚,第一件事就是找坟山。没有宗教的群落的构成,跟西藏的故事又有大不同。所以,尽管我自己创造了《冈底斯的诱惑》的方法论,遇到了一个没有神的族群,又在开始一个新的史诗的方法论。

中华读书报:这种不同,对您来说是新的机会,同时也面临新的挑战吧?

马原:写小说不就是跨栏吗,每一道栏都是障碍。我不喜欢驾轻就熟,更喜欢出现的障碍,想出适合对付这种障碍的方法。这种挑战性本身就使我兴奋。

写《姑娘寨》,更多的是意外,不是自然而然。自然而然是写小说的逻辑链,什么事情走到这里了就是自然而然,哈尼族这个故事,意外是主流,就像生命经常的部分多半是自然而然,生命的戏剧部分就是偶然,值得记录是生命的偶然而不是必然。饿了吃饭是必然,没有男人女人生孩子就变成戏剧。这就是偶然。这就是偶然的意义。哈尼族的故事更多基于偶然。

我偶尔会给我的乡亲们讲一讲他们的历史。他们没有我那么多的关心、关注,没有我那么多对他们祖先的想象。听起来好像悖论,真实情况就是这样。我很多兴趣点,都在他们这几百年里的历史里。

中华读书报:是不是也要做一些实地的深入走访?

马原:我主要用眼睛看,听僾尼人到南糯山这一片土地以后的很多传说,东一点西一点连起来。比如北斗七星像七只羊散放着,原本是孤立的存在,但是我们用一种方法,把它们想象成一个整体,赋予特殊的意义,就是北斗七星,最亮的北极星就是辨别方向的星。这个整体的每一部分都有自己的价值和意味、意义,我把这个方法论称之为星座理论。

中华读书报:这是您的新发现?“马氏方法论”?

马原:我的方法论,是在大学里当老师时,我变成他者看马原小说时发现的,我发现马原用的是星座的方法。不需要全部的逻辑链,把孤立的内容之间的莫名的意味形成连线,形成连线以后故事出来了。我把不同的点还原放大,多点形成一个整体,大伙看完,认为这还是一个有内涵、有复杂意味的整体。《姑娘寨》也是基于这么一个方法论。你不可能把哈尼族的方方面面了然于心。他们的角度决定了他们的立场。

我一直称自己是外来者。我在西藏七年,我一直自称观望者,我在台下看戏时,这台戏里,我眼睛里能看到的只是他们生活中的万分之一亿分之一,这并不妨碍你还是可以建构你眼里的族群的方法论。这个族群没有权威的教科书圈定他们的习俗,圈定他们的是非对错。如果有一个像马原这样的人,对他们的历史星星点点有兴趣,这个人还有持续了几十年的观察,又有把观察和联想连缀成篇的能力,这不是最适合的哈尼史诗的写作者吗?

在历史上除了叫马原的汉人做这个事情,没有人做这件事。

中华读书报:具体写作中有没有大的障碍?跨栏也有高有低吧?

马原:开始时有困惑,散点要找支撑的话有点困难。天葬要找支撑容易。秃鹫可以一动不动地停留在天空,在视觉系统里变成了天的全都。可见的现象就已经有了崇拜,有了宗教。哈尼族见不到这些,要找心理支撑会有难度。在行敬仰之礼的时候,没有心理支撑就会衰弱无力。我最终还是找到了心理支撑。比如说他们的迁徙,和异族的争斗,生存之战,面临活着还是死去的时候,压榨或激发出来的能力,就是英雄主义。

哈尼族的生死观不像我们那么凄惨。如果不是看到衰弱苍白,那么死亡本身没有那么可怕。我到欧洲也常去墓地,先做成一个墓围,中间是两米长半米宽的整块石碑,周围是鲜花和草坪。托尔斯泰的墓地就是树林中的一个长方形土丘,上面长满青草。死亡被鲜花和草坪簇拥,你就能想出来,他们对死亡有更愉快的想象。他们的墓地让死亡变成了美好的事情。

哈尼族的信仰主要是在祖先上,其实祖先在我们汉人的传统里边,祖先就是先人,就是鬼。他们关于祖先的概念,我也做了很多调研,我也有幸进入过一次专为祖先设的坟山。在坟山的经历当中,我突然意识到,祖先在他们历史、在他们族群的传递过程中的意义、价值和伟大。

《姑娘寨》再现马原叙述圈套。如韩少功所发现的,书中呈现“野性生命的力,诗意涂抹,大色块拼贴,奇迹、宝物、动物等元素,一如继往地具有阅读效果”

中华读书报:《姑娘寨》很重要的一个元素,是“遇见”。您就“遇见”了400年前姑娘寨的先民,“遇见”了其实已经消失了很久的僾尼人的祭司。但是同为小说家的儿子来了,他却不能“遇见”。

马原:我大儿子也是小说家,他要寻找我故事里的人物,他就不能遇见。上天就要马老师做小说家,换一个同行不行,亲儿子也不行,爸爸遇见了,儿子就遇不见。真相不是叫你接近的。真相像月亮,远远地,让你看不见摸不着。只能发现月亮永远在远处,它是故事的一部分。

中华读书报:越说越玄妙了。小说中真真假假,是否真的“遇见”,一定有很多人好奇。

马原:很多人跟我聊的时候,问真的假的?真的看见了?我说是真的。其实,就是我运气好,我遇见了,把它写出来。《姑娘寨》里的金勺子,就是哈尼族的简史,我把传说化到了小说里。我在历史中和金勺子遇见了。我对哈尼族的采风、想象作为一种痕迹留在哈尼族的历史里。

有时候写作,虚构写作最大的美好,就是你会和你故事里的人相遇,和你故事里面的物件相遇,会和历史本身相遇。这就是虚构小说最美好的事情。小说家是模仿上帝的职业,上帝造了我们全体,我们造了几十个人,他的命运,传奇,喜怒哀乐,怎么造?就是遇见。这就是我们这个职业最牛的地方,它的意义价值就在这里。

中华读书报:《姑娘寨》充满了神秘主义色彩。比如,当小说里的马老师再次去找先人帕亚马的时候,一头叫黑象的小松鼠来给他带路,开口就问“不是去找帕亚马吗?”

马原:这其实没什么神秘的,我们认为神秘,是因为我们忘了,人以为的所谓其他生物,和我们其实处在同一个时空。他们有他们的沟通方式,也有和人可以相通的语言系统。所有童话里,孩子都能跟动物对话,大人却不能。为什么?因为孩子没被知识污染之前,就有和万物通灵的天性,但知识把这些天性淹没了。自然主义者持的就是众生的理念,他们希望看到人与其他动物对话。我不过在小说里把愿望变成了现实。

中华读书报:《姑娘寨》里隐含着很多深奥的内涵。

马原:要细读,要有深究的热情和乐趣,想看懂一本复杂的小说不容易。《兄弟》出来时有很多批评的声音,我很愤怒。余华写它用了三年,有些读者连三天都不肯拿出来看,也太高估自己的智商了。作家真的是呕心沥血,看上去一带而过的东西,在作家那里是大有深意的。

中华读书报:实际上对您的研究也很不够。

马原:当年吴亮写过《马原的叙事圈套》。对我的研究,虽然有马原研究论文集,大家都是在方法论上转来转去,没有人真正用心思去读文本本身,远远没有涉及到内容方面。

不谦虚地说,《冈底斯的诱惑》出生时间是1984年,20世纪80年代的小说真正被提及的有几篇?《冈底斯的诱惑》是一直被提的篇什,这不就是小说家的幸运吗?小说家遇见了《冈底斯的诱惑》里的人物、故事,它们实实在在活了几十年,依然活着。

马原从不羡慕别人的生活,但会有很多人羡慕马原的生活。他的一辈子,做自己想做的事,说自己想说的话,他自由地支配生命中的每一段时间

中华读书报:即使在从没有发表过作品的时候,您也会在稿子最后注上“不改,不用请退”。这种自信,一直伴随着您的写作吗?

马原:很多年以前,有一首歌叫《谁能喜怒哀乐自由》,因为谁也不能,才有这个设问。我说,我能。一辈子都是这样。我说的意思就是,我可以支配我生命中的每一段时间。尽量让自己的一生离自己的心近。

我的小说没有改过。《黄棠一家》出版的时候,有编辑写了几页修改意见,我还是一字不改。当年一个字没发表的时候,我就不改,现在我更不改。就像我生病了不去医院,抛弃上海的一切去大山里,这不也是自信?

中华读书报:您的精神力量特别强大?

马原:就像《人类简史》,要求作家的内心特别宏大。我是有神论,是唯心论,所以我一辈子特别认命。凡事我愿意从根儿上想。面对治不好的病我选择不治。别人是无神论,得了任何病都要治。我想的是治还是不治,不治比治更省事,那就不治。病来了就来了,我不跟你做抗争。结论有了,就不需要勇气。

中华读书报:不改,是否对自己的作品特别满意,认为无可修改?

马原:也不见得。一件事总要有结束。不改,意味着这件事的结束。不能总把一件事做成烂尾楼。这不是我行事的方式。我比较偏向把一件事做完再做下一件事。让一件事结束,不是让它圆满。小说不可能真正圆满,不可能没有瑕疵,另一方面也是给自己或对方心理暗示,我对自己有信心。这种心理暗示其实很重要。这涉及到做人的方法论。

中华读书报:方法论在您的人生中特别重要,无论写作还是做人。

马原:小说的不同,不就在方法论的不同。小说无非是两个人或三个人的故事,最好的小说是一个人的故事。卡夫卡的《城堡》就是一个人的故事,这样的小说不多,正常的小说就是两个人,《战争与和平》还是两个人和三个人,三角故事可以涵盖所有的故事。所有的故事都可以化成不同的多个三角型。再复杂的故事都是这样。最了不起的故事是六角型的故事。六角型变成了六个闭合的三角型,两个人的故事,有无数出色的版本,三个人的故事,也有无数出色的版本,接下来所有的故事都是互相借鉴或至少互相重复,最后不一样的其实是方法论,你用不同的方法讲的故事,就会衍生出无穷多的可能性,生出新价值的力量就是方法论。

中华读书报:很想了解这种认识的根源。

马原:我天生对形而上特别着迷。形而上就是回到原点,这世界肯定是相对的,无数相对之上肯定有绝对的。绝对就是老百姓所说的天意。一切生命、一切变化,呈现造物主的意志。生命缔造者还是有设计,表达了对自然构成的一种理念、一种态度。一片草叶里面的纤维,一粒沙子里面的晶格,显微镜下全是有条不紊。造物意志就是我的神。就是旧约里说的是“灵”,汉人经常说的“气”。我看任何事情,都能够回到原点,回到形而上。

中华读书报:您的心中,对文学,对生命有一种敬畏?

马原:好作家心中都有敬畏。好作家没有例外。

中华读书报:有批评家认为《黄棠一家》和余华的《第七天》有共同之处,就是“新闻串烧”。您把荒唐、荒诞作为主旨,但是未免离生活太近。怎么处理艺术和生活的关系?

马原:我特别喜欢《马丁一家》。我不抵触荒谬。写这本书,给这些人物命名的时候,我有了足够的准备。我们写小说关心的是纵向,放到历史里,或许过了30年、300年,读者再看就觉得挺新鲜。

中华读书报:还想了解您写童话的过程是怎样的心态?

马原:我的生活完全是童话,我们家就像一个童话,写童话,完全回到了形而上。