刘亮程:人从其他生命那里看到未来这恰恰是希望

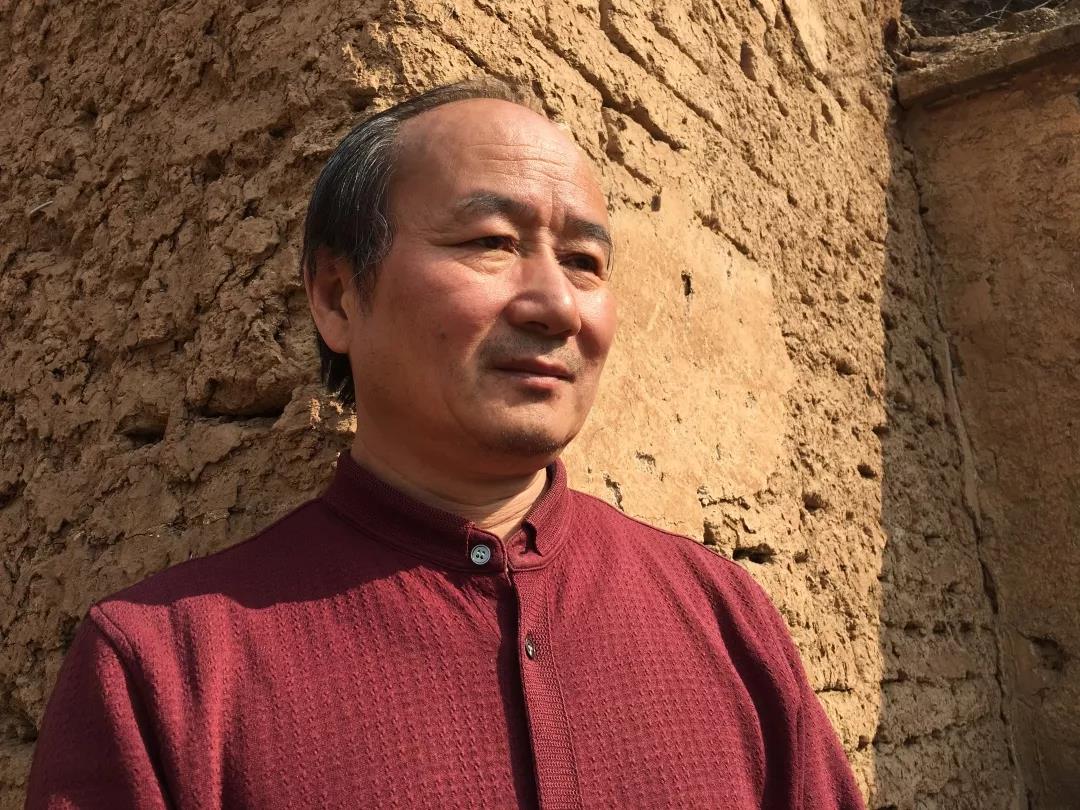

本期嘉宾 刘亮程

青年报特约访谈人 刘予儿

刘亮程历时5年创作完成的《捎话》长篇小说,可以看做是刘亮程作为小说家完成的作品。这是他脱离“散文家”身份的再一次超越,不同于以往为他取得声誉的散文《一个人的村庄》,不同于《虚土》介于散文和小说的含混与怀疑,也不同于《凿空》的实验性。对他而言,以前的作品大多在个人经验范围内写作,《捎话》则进入了纯虚构,他认为一个作家要有虚构世界的能力,在这部虚构作品中,人们看到了他者的生生死死,领悟着生与死的哲学,都关乎着未来与希望。

刘亮程,1962年出生于新疆沙湾县,被誉为“20世纪中国最后一位散文家”和“乡村哲学家”。出版有《晒晒黄沙樑的太阳》《虚土》《一个人的村庄》《在新疆》《一片叶子下生活》等20余部作品。曾获第二届冯牧文学奖、2013年度华文最佳散文奖、第六届鲁迅文学奖、第十六届百花文学奖。

□本期嘉宾 刘亮程 青年报特约访谈人 刘予儿

1 小说可以借助历史,但好的小说一定是孤悬于历史之外的。

刘予儿:我刚读完你的长篇小说《捎话》,这是我时隔一年多后再次通读全书,几乎比第一次读它还要紧张。这主要是因为小说的语言,每一句文字的张力都很大,每一句都不敢轻易错过。这部小说的题材与古代西域有关,你能谈一下小说题材的最初来源吗?

刘亮程:《捎话》的故事背景和西域地理历史有隐约的一点关系,但它是虚构的小说,不是历史。小说可以借助历史,但好的小说一定是孤悬于历史之外的一个单独的存在。

刘予儿:这是一部无法形容的小说,也是一部也许要读很多遍才能读懂、读清楚的小说。可以说它是一部荒诞寓言小说,也可以说它是一部惊悚童话。是一部超现实主义的小说,也许它还是一部死亡之书。其中具有的神秘的抽象意识流色彩,不同于西方现代小说的意识流描写,同时,整部小说都带有一种梦境色彩。你自己如何界定它?

刘亮程:最真实的文学都仿佛是梦。梦是封闭的时间。文学也是。再宏大的文学作品也是封闭在一个时间块里。它孤悬于现实之外。文学创造时间。当文字抵达时,那个世界醒来,但又不是完全醒来,那块时间里的夜色未褪去,朦朦胧胧,时间本身也在文字里醒来,重新安排白天黑夜,安排发生什么不发生什么。塑造一个人物,等于唤醒一个鬼魂。一部好小说,必定呈现的是一个灵魂世界。而灵魂状态如梦如醒。这也是《捎话》的整体氛围。

刘予儿:关于这部小说的结构安排和叙述方式:第七章和第八章,鬼魂觉和妥从两个角度的叙述,是这部小说中很动人的地方。觉和妥到了后半部越来越靠近,他们开始分别向对方回忆和描述往昔。第十章是回到黑勒城的妥的讲述。到了第十七章固玛,觉和妥又开始以回忆的形式互相对话。像兄弟一样越来越惺惺相惜。整部小说故事的推进,是不断交由谢、库、鬼魂妥、觉、乔克努克等角色来进行的。妥、觉和乔克努克以第一人称的口吻回忆、讲述,但都是由库和谢转述的。而库和谢则是以第三人称来叙述,小说这样安排是出于怎样的考虑?

刘亮程:《捎话》只有两个叙述者:捎话人库和毛驴谢。第一章《西昆寺》是驴和人交替叙述,第一节“扁”是毛驴谢的视觉,第二节“高”是主人公库的视角,以此交替,铺垫出故事的大背景。第二章《大驴圈》整个是从毛驴谢的视角在叙述。

第三章开始,人、驴自由叙述,有些是主人公库看见的,按人的视角在写。更多东西库看不见,毛驴谢能看见能听见,按驴的思维在叙述。叙述角色转换没有刻意交代,有时前一句是库的视角,后一句很自然地转换到毛驴谢的视角。如果不去关心这种转换,按全视角小说去读,也没问题。在小说人物安排中,驴能看见声音的颜色和形,能听懂人和鬼魂的话,能窥见人心里想什么,“人想事情时,心里有个鬼在动。”人却听不懂人之外的任何声音,这是人的局限。

人和万物间皆有障,作家写什么像什么,写驴像驴写马像马,那是到达。一般的写作者都可以做到,因为我们的语言本身就具备对事物的描述功能。但还有一些作家,他写草时仿佛自己就是草,他和万物之灵是通的,消除了障碍。鬼在人心里,对于写作者,人心之外,并没有另一个世界,那属于我们的心灵世界,睁开眼睛看不见的,闭上眼睛会看见。这便是鬼,作家要多写闭住眼睛看见的。

刘予儿:在这部小说里,我读到人心的分裂、自我精神的分裂、语言的分裂、信仰的分裂。比如妥、觉这个身首各异的鬼魂,比如改宗的天门寺买生,比如为捎一句话而记住又遗忘许多语言的民间翻译家库,还有让我读来惊心的人羊、马和驴没有完全结合的骡子黑丘。他们共同营造了一个撕裂与缝合的世界。这样的书写是出于什么考虑?

刘亮程:小说中写的是战争和改宗给人带来的身体和精神的分裂。其实,即使在平常生活中,内心分裂也是人的潜在状态,每个人心中都有另一个或另几个我。至少有一个睡着和醒来的我。乔克努克在外人眼里,是一个人,是毗沙国常胜将军,但实际上是乔克和努克一对孪生兄弟,他们俩一个在白天,一个在黑夜,从不见面。弟弟努克在哥哥乔克的梦里率领毗沙夜军作战,把哥哥白天打过的仗再打一遍,也让战死的将领再死一遍。而当白天来临,昏睡的弟弟梦见的全是哥哥白天的战争。他们只靠梦联系。这其实是一个人睡着和醒来的两种状态——梦和醒从不相遇。或者说,梦和醒只在文学中相遇。

从生理学上来说,我们都可能有一个没有一起出生的孪生兄弟或姐妹。我认识一对孪生姐妹,姐姐跟我的一位朋友热恋,每当姐姐和男友约会时,妹妹的身体就会有强烈反应。妹妹后来便去找了姐姐的男友,把姐姐做过的事再做一遍。她们是在母腹里被分开的两个几乎一样的身体。身体分开了,心还在一起,能相互感应。

更多的人在母腹里没有被分开,孤独地来到世上。但另一个自己却始终存在,以精神分裂的形式存在,以梦中的我和醒来的我两种形态存在。我睡着时,另一个我在梦中醒来,那是我的孪生兄弟,我看见他在过一种生活,他似乎也知道我在梦见他。如果倒过来想,当我醒来时,我是否也是在他的梦中醒来呢?

刘予儿:人羊的故事让我想到古代的一些酷刑,历史上真有其事吗?

刘亮程:我在前苏联作家索尔尼琴的谈话录中,读到过突厥人制造干活奴隶的故事,他们把刚剥下来的羊皮,做成头套,缝在俘虏的头上,羊皮一干,便收缩,紧紧箍在俘虏头上,里面的头发长不出来,便朝脑子里长,时间久了脑子就变得只会听主人的话。人羊也许受这个故事启发,小男孩脱光钻进活剥的羊皮里,羊皮最后长成人的皮,人羊就做成了。这是我最不想写的一段,但写好又不想删了。

《捎话》里的人物,几乎全是精神或身体分裂的怪物。人羊是其中之一。

2 更多时候,我们只能相信闭住眼睛看见的光明。

刘予儿:作为一位作家,似乎你本身就能看到声音之形,并赋予声音色彩。这种独特的对于声音的感知和塑造,在《虚土》《凿空》中便多有呈现,在《稍话》这本书中,你借助驴的视野进行讲述,可谓登峰造极。你为何对于声音如此敏感? 在小说中,这种借助声音塑造人间事物的能力,似乎使得作家多出一种语言的调度,也为你的小说创造多出一种独属于个人的途经。你能谈谈其中的感受吗?

刘亮程:我有悠长的听觉。早年在新疆乡村,村与村之间是荒野戈壁,虽然相距很远,仍然能听见另一个村庄的声音,尤其刮风时,我能听见风声带来的更遥远的声音,风声拉长了我对声音的想象。那时候,空气透明,地平线清晰,大地上还没有过多的嘈杂噪音,我在一个小村庄里,听见由风声、驴叫、鸡鸣狗吠和人语连接起的广阔世界。声音成了我和遥远世界的唯一联系。夜里听一场大风刮过村庄,仿佛整个世界在呼呼啸啸地经过自己。我彻夜倾听,在醒里梦里。那个我早年听见的声音世界,成了我的文学背景。

刘予儿:在这部小说中,我感觉到作为作家你其实不信任语言。“你每学会一种语言,就多了一个黑夜。”小说中反复描写到库作为捎话人对于语言的困惑。语言更多时候是障碍,往往在人心与人心之间制造迷途。语言作为人和人交流的精神介质,反而最具有欺骗性,也最容易走样。因为语言在流通中,是利己的。西方哲学家海德格尔认为“语言即是存在”。而在中国的庄子这里,语言和知识一样无用,说出口的语言是不可靠的。在印度的《奥义书》中,语言被描述为火焰,它是跳动、闪烁、容易灼伤人的。以西域大地为背景,语言似乎有了更多的歧义和不确定性,所以库的师傅教导库:只捎话,不捎变成文字的语言。但最终,依然难以将这句话捎到。人们只能用语言交流,而在这部书中,语言却无法沟通人的心灵。作为作家,作为使用语言的人,你是否将这看作人类生命的悲哀?

刘亮程:我是作家,知道语言在到达时,所述事物会一片片亮起来。语言给了事物光和形,语言唤醒了黑暗事物的灵。但是,语言也是另一重夜,语言的黑暗只有使用者知道,只有想深入灵魂的书写者可以洞窥。

《捎话》思考的是语言。由语言而生的交流、思想、信仰等,也都被语言控制。连生和死也似乎被语言所掌握。说出和沉默,也都在语言的意料之中。语言是最黑暗的,我们却只能借助它去照亮。这是书写的悖论。我希望《捎话》的语言,是黑暗的照亮。但是,我也知道所有被照亮的,都在另一重黑暗里。更多时候,我们只能相信闭住眼睛看见的光明。我希望接近一种冥想中的语言状态。

语言是开始也是结束。《捎话》中的库,很小被贩卖到陌生语言地区,几乎学会所有远远近近的语言,但是,他说家乡话的舌头,一辈子都在寻找家乡的语言,即使他最终知道自己的家乡语言,早已被另一种语言征服和取代,但母语仍然在他生命的最后时刻,被已经僵硬的舌头找到并说了出来。

刘予儿:语言无法拯救人,最后“没有走样的驴叫”成了拯救者。这是小说没有出口的出口吗? 作家没办法给出解决办法时,便转而荒诞,这也是人间的现实。读者该怎么看待这一极为荒诞讽刺的处理?

刘亮程:我在《凿空》中写过一群驴,《捎话》写了一头叫谢的小驴。我一直想弄清楚毛驴和人的关系,《凿空》中那些毛驴斜眼看着人,其实也是现实生活中驴的眼神。我想看懂驴的眼神,我想听懂驴叫。

《捎话》写到最后,懂得几十种语言的捎话人库,终于听懂了驴叫,并在死后再度转世,成为人驴间的捎话者。

我构造的是一个人和万物共存的声音世界,在这个世界里,人声嘈杂,各种语言自说自话,需要捎话人转译,语言也是战争的根源。语言消灭语言。人骑在驴背上,看似主人,而大地之上,高亢的驴叫声骑在低矮的人声上。驴在声音世界里的位置比人高。在忙碌奔波的人之上,鸡鸣狗吠也在往远处传递声音。塔、炊烟和高高的白杨树,是送鬼魂升天的阶梯,它们也是另一种语言。而所有的语言声音中,驴叫声连天接地。这种未曾走样无须翻译的声音,成为所有声音的希望。

我不是一个对人世的彻底悲观者。人可以从身边其他生命那里看到未来,这恰恰是人的希望。

刘予儿:在《捎话》中,我发现你的语言更干脆的撇去了日常的细枝末节,常常直达事物的内质。这些出乎意外的描写——通鬼神的描写,在整部小说中处处可见。你小说语言的这种讲究来自散文、诗歌,但又有所不同。有一个时期,当代小说似乎更重视讲故事的能力。对文学而言,语言文字既是形式也是内容。所以,一个小说家语言粗糙是没有借口的。在你的小说中,你怎么看待语言和故事的关系?

刘亮程:首先,我希望自己不是在讲故事,而是通过故事线索,讲出更多的东西。事实上,《捎话》故事不复杂,在这样一个不复杂的故事中,呈现复杂的情感和意义,而又不丢掉故事,这需要语言的力量,也即语言所营造的世界。

我努力让自己的文字修炼成精,然后用她去书写有灵万物。

刘予儿:当我进入这部作品,我仿佛随着这句要捎的话,随着战争经历了一场漫长的死亡。在这部小说中,我遭遇的是一场接一场的死亡,群体的死亡和个体的死亡。有几场死亡的细节描写,读来让人皮肤发紧。似乎,书中人物的死亡之疼痛,也被传递到我的身上,我开始怨恨你。到最后,滚落的头颅在驴眼中,如同玩具一般,时而真实,时而戏谑,戏谑和真实始终交错进行,太多死亡的描写反而把战争的残酷消解为游戏了。我在想,这种关于死亡的描写为什么不节制一些呢?

刘亮程:我的着重点不是写死亡,是写死亡的仪式、尊严,我对死的书写是在延长生。战争造成无数的死亡,战争的结果就是你死我活,打断他人生的时间。但死亡是什么,这是我着力思考的。当死亡来临,死亡并不是结束,结束的是生,而死刚刚开始,我写了几个漫长的死亡过程,这样的书写是对死亡的尊敬,死亡本身有其漫长的生命,这恰恰被我们忽视。

刘予儿:书中人物通过死亡学习死亡,这是一门绝学。记得你曾说过,一个作家必须解决死亡问题,这也是文学要做的事。你如何看待自己创作的这部“死亡之书”?

刘亮程:小说中多次写到“死亡学习”的细节,一个生命在另一个生命的死亡里,学会了自己的死亡。尽管他们互为敌人,但死亡让他们回到同一件事上,敌人和亲人的、他人和自己的,突然中断的生,让人们来到唯一的死前,死亡的仪式和庄重,成为生命最后的晚课。

我曾在印度参观泰戈尔故居,泰戈尔寝室床头,挂着诗人在这张床上临终前的一张照片,诗人无助地躺在床上,目光空洞茫然地看着前方,我不知道他最终是如何死亡的,但这张照片让我心碎。一个曾有过巨大内心精神的作家,到最后似乎毫无准备,束手无策。我也读到同样是印度哲人的奥修,一生研究思考来世,但当他临终的时候,竟然哭闹得像一个孩子。他体面妥善地安排了自己父亲的死亡,告诉多少人死亡是另一重生的开始。可是,他自己的死亡却无法自我安排。

在我的家乡,在村里,老人们会早早为死亡做准备,提前选好墓地,做好寿房(棺材)等待。尽管死亡来了依旧孤独无助,依旧会有生命最后的挣扎和不顾,但一切早已准备好。

刘予儿:你把死写得这样细致,自己不害怕吗?“想说出这句话的嘴也变硬,脑子里突然布满远远近近的路,每条路上都走着自 己,都面朝里,往回走,身后的路在消失,前脚刚落,后脚跟就长满荒草,所有的路从脚后跟被收走。”创作这部小说,你沉浸在对死亡的想象中是什么感觉?

刘亮程:死亡活了。

3 我喜欢写黑夜,我在夜里可以看见更多。大白天,万物都肤浅地存在着。

刘予儿:在你眼中,人人逃不过的死亡是信仰的终极之语吗?你是在通过一场场的死亡,质疑语言、质疑信仰吗?

刘亮程:死亡并不能让我们学会什么,但死亡里有它自己的生。我们把它表述为永生。我在《捎话》中为死创造了无限的生:头颅的生、手指头的生、舌头的生,还有那些死去的人,在驴眼睛里活着。甚至那些在战场上身首分离的头颅,也以骷髅的形式存在。面对死亡、理解死亡、创造死亡,在《捎话》所创造的死亡里,生命层层叠叠,并不被战争和时间消灭。我们必须为自己的死创造出生,这也是我的文学。

刘予儿:在这部书里,有几个词的使用引人注目。小说一开始,毛驴谢“将门外的一切都看扁了”,这是你设定的一个中立者的视野? 这是否意味着,一切凡间的、宗教的视野都是有局限性的,是扁的。“扁”这个词反复出现,连接起不同的意象。有些读者可能会不理解,你为什么要反复构造“扁”这一意象?

刘亮程:民间有“门缝看人,把人看扁”的说法。其实,任何一个单独的眼睛看别人看世界,都是扁的。《捎话》中的扁,又有了更广的寓意。“扁”让所描述的事物有了轻盈欲飞的灵魂状态。“扁”是我设定的毛驴谢所看见的世界。在那里,天国是扁的,死亡是扁的。天空和大地是扁的。所有生命和非生命,慢慢地走向扁。扁是万物的灵魂状态。

刘予儿:除了“扁”这个词,“黑”也是在小说中被频繁使用的,只是往往和黑夜融为一体,容易被忽略。“黑”这个词在小说里是隐性的,我理解为,一个是词语的黑,一个是夜晚的黑,一个是人心的黑,还有一个是隔开人和其他物种的黑。

刘亮程:小说中那头叫谢的小黑毛驴,自己带着一个皮毛的黑夜,和库一起穿越战争。刻在她皮毛下的昆经更是见不得天日的黑。《捎话》最重要的几个战争也都发生在黑夜,或昏天暗地的沙尘中。我喜欢写黑夜,我在夜里可以看见更多。大白天,万物都肤浅地存在着。

刘予儿:另外,读这部小说时,我感觉天上不断在落土。书中有很多从天上落土的描写。记得许多年前,《虚土》的结尾是:树叶尘土。这个词,似乎也被你赋予了特殊意义,在你的文学中,土是物质的,而漫长的尘土似乎是精神的,是一种时间的开始和结束,似乎也是一种由生命连接起来的属于大地的信仰。

刘亮程:我经历的落土天气太多。风刮起的土,人和牲口踩起的土,几乎弥漫一生。落土是这部小说的氛围,战争和忙碌使大地上尘土飞扬,扬到天上的土迟早会落下,但永远不会尘埃落定。

在我的小说和散文中,土是一个时间概念,包含生前死后。生于土上,葬于土下。生时尘土在上,那是先人的土,落下扬起。死后归入尘土,也在地上天上。尘土里有先人寄居的天堂。

刘予儿:这部小说里有很多虚构的说法,比如昆门徒、天门徒,但这种虚构又对应着真实。包括文字的虚实相映,整部小说的时空之虚。在想象力到达很远的地方,在你说“神话”“鬼话”“驴鸣”之时,依然能感受到一种来自现实生活的真实。你怎样看待小说虚构的真实性,或者说,两者如何达成统一?

刘亮程:这样一种在梦与醒、虚与实间自由穿行的语言方式,我在《虚土》中便已完成得非常好。《虚土》写一个孩子,在5岁的早晨突然醒来,看见自己的一生正被别人过掉,那些20岁的人在过着自己的青年,60岁的人在过着自己的老年。这样的醒来比睡梦还虚幻,但又真实无比。到了《捎话》,要面对那些信与不信、白天和黑夜、鬼与人等等,语言需要悄无声息地穿行期间,神不知鬼不觉,却神鬼俱现。

写作者有时也会被语言牵着走,语言有表演欲,有惯性,该停时没停住,滑出去几句,就会败了整体。一个对语言有自觉的作家,知道在哪儿恰当停住。

刘予儿:读《一个人的村庄》是你,《虚土》是你,《在新疆》是你,到了《凿空》这部小说,有一部分是你。但在这部《捎话》中,已经不是你了。

从这部《捎话》开始,你的小说节奏已经完全发生了改变。从以往的散文节奏中彻底脱离出来,形成了一种新的小说气象。我相信,散文之名曾经给你的小说写作带来了客观困难。在这部小说中,你越过了这一困难。你怎么看待这种改变?

刘亮程:我以前的作品,大多在个人经验范围内写作,《捎话》进入纯虚构。一个作家要有虚构世界的能力。

刘予儿:在这部书里,我没有看到人和人最终的和解,我只看到鬼魂的和解、来世的和解。也许,人类永远无法和解。没有任何一部文学作品可以解决人心的和解。文学作品提供不了现实的解决办法,这似乎让人绝望。信仰反而使人拿起屠刀,走向反面,带来愚昧和疯狂。人性利用了信仰,还是信仰利用了人性? 似乎,捎话只能建立在死亡中。终极信仰的和解并不在小毛驴谢刻在身体上的经文中。在人们还活着时,这句话却难以捎给人心。

刘亮程:捎话的本意是沟通。贯穿小说的也是不断的和解与沟通。只是有些话,注定要穿过嘈杂今生,捎给自己不知道的来世。那或许就是信仰了。

(刘予儿,作家,木垒书院副院长。)