葛亮《问米》:在文学创造的世界里做一个观察者

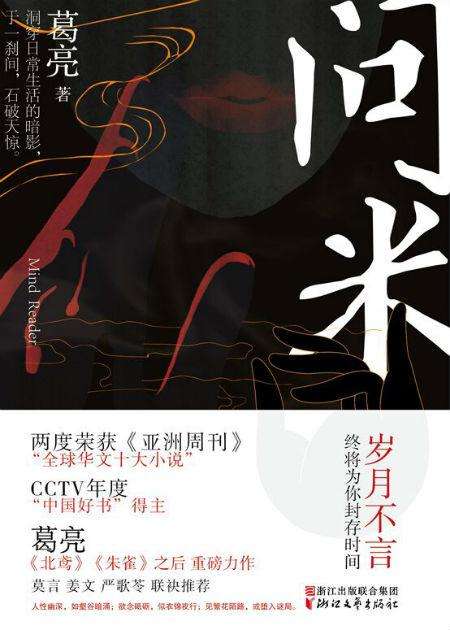

继长篇小说《朱雀》和《北鸢》之后,时隔一年半,旅居香港的南京籍作家葛亮再次推出新作《问米》。这部由7篇中短篇小说组成的小说集,与葛亮之前厚重、文雅、带有浓厚时代感与历史感的作品相比,普遍带有悬疑、惊悚的性质,在语言上也更加口语化,其生活的质感与真实感更强。

然而无论是之前的民国家族史叙写,还是《问米》当中带有悬疑感的魔幻现实主义风格写作,葛亮作品温和、平静的内核并没有改变,其作品当中,包括书籍、音乐、电影、戏曲等在内的大量文化元素,以及其文字的克制、凝练与讲究,也有着一以贯之的顺承。这样的写作风格,显然跟其成长背景有着密切的联系。

出身文化世家的葛亮,祖父是著名艺术史学者葛康俞、太舅公为新文化运动领袖陈独秀、表叔公为中国原子弹之父邓稼先。这样的家庭出身,赋予了他良好的文化艺术素养和对历史与时代的本能关注。葛亮在南京一直生活到大学本科毕业,随后在香港又有长达将近二十年的求学和任教经历,南京与香港,也成为他小说创作当中,最为重要的两座城市素材来源,时时出现。

作家葛亮

7月22日下午,笔者与葛亮在其母校南京大学校内,围绕新书《问米》以及他的文学创作历程,展开了访谈。

许金晶:《问米》里的7篇小说,都带有一点悬疑、惊悚的性质,跟您之前的小说风格很不一样,您为什么会尝试这种全新的写法,主要有哪些考虑?

葛亮:之前读者朋友对我比较熟悉的可能是《北鸢》或《朱雀》那样回望历史,甚至于向祖辈那个年代致敬的小说题材。这本小说集的不同之处是直面当下、拷问内心的。关于悬疑,我很喜欢日本推理小说家横沟正史。一直以来,我们对于推理类的小说抱有成见,总觉得它是类型小说。其完全以事件逻辑为主线、步步为营,由因导果,往往以牺牲文学性、人性考攫的深度和社会性考察的广度等为代价的。

横沟正史的小说一直关注侦破题材,这实际上有广袤的时代背景。首先,当时日本社会经历了明治维新,他能够敏感于日本社会在政治经济、国际文化、民生等方面面临的非常巨大的转型,这些层次丰富的信息都体现在他的小说里。另一方面,他在语言审美,包括表达形式上也非常棒。举个例子,在《狱门岛》里,他用俳句来暗示罪案的发生过程(行为方式),匠心独具。我早前特别想写一本书,来向横沟正史致敬。

其实《问米》的写作时间跨度也非常大,基本跟《北鸢》叠合,属于同一时期。我想通过这样一个维度,让读者感知我作为小说作者的另外一种面向。我觉得悬疑的意义就在于将所谓庸常或平常的人,放置到一个非常境遇之下,在这种压迫之下,人会迸发出一些我们意想之外的东西,一种深层次的人性张力,这种张力我觉得是有意义的。它更加明确地刺穿人性的伪装,进入到我们内心中最本原的一些东西,良善对面的邪恶也好,光明之初的晦暗也好,皆是如此。《问米》中的通灵师,实际上就是一面镜子,照出每个人心目中隐秘的自己。在这种情况下,我开始构思,完成这个系列的小说,有关于普通人,也有关于世界众生的面相,以丰富的层次跟维度,直指人性中一些也许是残酷,但最本原的东西。

许金晶:《问米》悬疑跟惊悚的设置,是不是也跟您长期在香港生活有关系?

葛亮:我这种意念的构成最早是来自于阅读方面的滋养吧,比方小说,读《阅微草堂笔记》等,我不会回避鬼神这个概念。西方也有自己的一套志怪传统。我觉得这很有意思,换个角度去看待社会平静的表象或者说是社会内在的乱象。这也是生死观的折射。《问米》里的阿让,是通灵师,通达生死。但这个人以前是越剧演员,他对生死的所谓通达,实际上是一场表演,本身这就是一个“假作真时真亦假”的概念。同时他又是一个庸常的人,他必须遭遇庸常的人所遭受的人生多舛的面向,甚至于那种情感对他的挑战。他坚守通灵师的职业角色,是以他对一个亡者十几年来的守护作为前提的。

从某种意义上来讲,我想表达的生死观,即:死是无可回避的,而且死和生相伴相生。这本书我是献给意大利画家莫迪里阿尼的。我试图重新建立起跟莫迪里阿尼之间的某种联系,居然是在一个墓园里。我从有记忆以来对他一直很景仰。跟他建立起某种冥冥之中的联系是2005年,有读者寄给我这幅画,是他理解中的《谜鸦》。那一次在巴黎的拉雪兹神父公墓,我觉得非常震撼,那么多熟知的名字就在你的周围,巴尔扎克、拉封丹、普鲁斯特,王尔德的墓碑上印满唇印。你会觉得死亡就是我们的日常生活,它跟生是相接的。伫立于莫迪里阿尼的墓前,那一刹之间我觉得和他的世界完全打通了,他不是一个亡故的人,也不是一个需要去仰视的艺术家前辈。他就在你的身边,如此亲近,就是那种感觉。

许金晶:这部小说集里,有《不见》提到的京剧和《朱鹮》里的昆曲、绘画这样极其繁密的文化元素。能不能介绍一下,您是怎样形成文化艺术方面的积淀和兴趣的?

葛亮:我觉得文学作为一种艺术形式,实际上是各种文化元素的总和。刚才所提到的这些文化元素,不仅仅是作为艺术形态的指射,它全部指向民生。就像钱谷融先生所讲的那句话,我觉得可以终身受用,就是“文学就是人学”。美食也好,服饰也好,音乐、电影也好,实际上每个节点都是指向某个人的,也许是他的职业,也许是他和别人互动的某一种形式,甚至是作为一种谋生手段。比方说阿让是越剧演员,造就他和人会通的可能性,也成为故事发生的前提。

这种积累对我来说非常有意义。比如美食是一种文化的凝聚,张光直先生说过:认识任何一种文化的方式,首先是进入它的肚子。一方水土一方人,是从饮食的角度谈的。我在《不见》这篇小说里写到,一个人如何去接近另外一个人,实际上是去了解其口味。杜雨洁的父亲已经去世了,她母亲和叔叔之间的关系,是随着他对她口味的这种接近,逐渐进入其内心的。

音乐其实也一样。杜雨洁和落魄的中年男人聂传庆最后走到一起,是以音乐为媒。她有一个误判,同时也是非常良善的对于人性的判断,她说喜欢音乐的人不会太坏。我觉得从某种意义上而言,也代表着一种对于艺术相关的理想主义的评估吧。这种评估我始终觉得是有意义的,它代表着对现实生活中各种各样的复杂性或不堪人性的一种救赎。这是我喜欢音乐的意义。

我们经常说戏如人生,戏剧实际上是对人生的一种模仿甚至于戏仿,它有时候在重述人生,有时候在颠覆人生的个性和意义。就像《问米》中的名伶,她一辈子演的最好的角色是《追鱼》的鲤鱼精,一个妖女。但她在去世之前,要阿让给她化公主的妆,想做回一次人。就是她那种郑重的状态,你会觉得她在台上人戏不分,但真正到了生命尾声的时候,她是希望跟戏之间有非常分明的界限的,是她对所谓戏剧人生的判断和总结。所以这些元素在小说的情节推进中都担任着某种意义上的功能。

许金晶:江苏省昆剧院最近几年一直在跟日本的艺术家合作推出朱鹮计划,不知道《朱鹮》这篇小说跟省昆的项目有没有关联?

葛亮:有的。我当时跟几位昆曲界的前辈在聊,说新的小说,就写到了朱鹮计划,本来是一个艺术项目,写到下面就有很多暗涌。朱鹮是非常值得珍惜和保护的动物,它象征着艺术本身的珍稀。换个角度来看,实际上它也是一种濒危动物,可能本身的稀缺和即将绝种的状态,是它的危险。我在小说中实际上把它具象化了。

许金晶:像《朱鹮》里面的昆曲,包括自闭症,生活里有没有原型呢?

葛亮:也有吧。这个群体我一直蛮关注的,我觉得这些孩子特别让我们心疼的一点,就是他们有和常人不一样的关照世界的状态,没有认知上的成见,有时候真正可以通达现实最核心的部分。这种通达实际上是非常不容易的,他们没有途径用言语表达出来,绘画就成为一种沟通方式。所以《朱鹮》说到底就是讲一个哀伤的父亲,从他独特的角度去接近自己自闭症的孩子,一个不断打通的过程,也是不断的救赎跟自我救赎过程。

许金晶:您的小说关注大历史、大时代,我印象深刻的《罐子》这篇,最后讲到“文革”。您对于大历史、大时代持续密切的关注,主要是来自什么?

葛亮:克罗齐有一个非常重要的表述:所有的历史都是当代史。我们对于当下的认知,都是以历史为前提的。所以我觉得即使写当下,仍然需要有历史的因由。《罐子》写一个人的回魂,同时也是一段历史的回魂,而这段历史大部分人都是欲说还休的状态。《后记》有一段话,“当事者,不可言说;旁观者,抱憾无言”,最后都是不可说。在这种情况下,我选择让她自己回来说,让这段历史自己回来说。从作者或读者的角度,不一定有非常明确的结论,但要认真感受其存在,这就是小说的意义。

《问米》

就像一方水土一方人,每个时代自然有与其气质相匹配的群体。《北鸢》《朱雀》写我祖父那个时代,是中国非常重要的迭转期,每个知识分子都面临个人选择,这实际上也是群体的选择,每个人在时代的缝隙里寻找自己的一种可能性。那个时代为什么盛产大师?我觉得是因为内心的不明确,最大化地探求自我的发展空间。当下不同处就在于,我们每个人的将来,在比较早的时候被自己或家长规划好了。当然这是以牺牲了更多可能性为代价的,也是时代使然。其实每个人心中的不确定感是非常浓重的,但这种不确定感和五四时期不一样,现在的人都特别希望拥有稳定的东西。

许金晶:您的气质是比较平和的,但这部作品我们感受到的是阴沉灰暗。您写作时的心理状态、生活状态是怎样的?您如何调节个人生活跟作品之间的这种反差?

葛亮:我写的第一篇是《龙舟》,命题作文,为《鲤》杂志写的,要求直指人内心的阴暗面。我用比较具象的离岛上的白衣女子形象,折射出男主人公的心魔。每个都市的人、生活在当下的人,不可能是铁板一块,内心中必然有哪怕是一瞬暗黑的小宇宙,即内心中有个隐秘的自己。《问米》这本书的意义,是让隐秘的自己释放出来了。这个社会是多元的,之前也讲过,阿让这个角色像一面镜子,通过这种所谓生死的勾连,审视、检视自己;一个看似非常普通的音乐教师,他可能有不堪的过去;一个风停水静的保姆,她出现的时候,可能也带着非常沉重的过往。

许金晶:作为作家,您同时有两个世界,自己的真实生活世界和文字里构建出来的虚构、想象的空间,这两个世界之间的关系是怎么样的?

葛亮:写作对我而言是个沉淀之道,写作和文学的世界跟我现实生活的世界之间存在着某种联系,但也是不相叠合的,我更倾向于在文学创造的世界里做一个观察者。当然了,因于题材,如《北鸢》,可能同时也是个体验者。写《问米》这本书,我更加像观察者,穿梭在不同的人群中,体会他们的生活,感受他们心理的复杂和多元性,他们并不只是我个人内心世界的折射。作家从很大层面上来说,是勾勒出自己生活的现实世界和对外部世界一个整体的轮廓。《北鸢》是更为纵向的表达,而《问米》是横向的表达。

许金晶:《问米》是悬疑、惊悚的外壳,内里对于人性丰富、多元的刻画,跟您之前的作品是一以贯之的。您出身于知识分子家庭,后来也一直在学校里,您对于人性的丰富复杂、幽暗的认识,是怎样建立起来的?

葛亮:作家必然要做生活的观察者,和现实的生活或者所处的社会位置也许是不相融合的。我觉得现在生活的状态就像是一个点,四周是一个场。我们体现出来的生活状态不是孤立的,需要有一些不同的链接,可能和现实生活的场域并不是完全意义上等同的,比如对社会实践的关注,对逸于这种生活状态的人内心的把握。《北鸢》写的是民国,跟现实生活的反差,在时间、历史的节点上更加巨大,同样也需要进入那种生存的情境跟状态。

许金晶:您是写悬疑、惊悚小说的新手,但这本书营造的意象、神秘感和悬疑的设置是非常老道的。从写作技法和悬疑方面的积累来说,您都做了哪些功课呢?

葛亮:这本书我想强调的并不是悬疑,中间有一些反传奇,甚至反悬疑的部分。我们对悬疑的界定,从本格的角度来说,就是一个事件的逻辑,然后步步为营,像一个方程式,有因必然导向果。

许金晶:您有一些反类型化的尝试,就跟电影一样。

葛亮:我有一些反转,这恰恰说明一些非常偶然的因素,会让人完全误判结果。来自于人性本源的某种无力感,会让你觉得整个事件发展的掌控者实际上是不存在的,而这种晦暗也未必是你所想象的强大的暗黑。有时候读者的期待会落空,我想表达的恰恰就是这种虚空感,并不是完全以悬疑为主线的小说的表达方式,它实际的走向是反面。

小说里具体的人物关系,也有反讽元素。比如《不见》里聂传庆这个角色,人名来自于张爱玲的《茉莉香片》,这本身就是一个线索,《茉莉香片》里这个少年心里有种暗黑的力量,无法释放。我把这个角色借由不同身份、年龄、境遇移植到当代来,有个释放他内心暗黑的平台,他背后必然是一个罪案。当然了,对读者来说,看过相关作品,有更好的意会。从悬疑的角度来说,这是知识结构或逻辑架构的意义;需要心气和知识结构的某种呼应。作品的悬疑更多是来自于这里,而不是非常清晰的由因导果的关联。这一系列作品里,对初期某种悬疑元素的预设,很多是带有颠覆性的。

许金晶:这本书最触动我的是《不见》。我看到中间,感觉两个人好像要有比较圆满的结局,最后突然出现反转,对读者的期待来说明显有一些不能接受。您是想通过这样一种设置方式来表达生命中的这种无常吗?

葛亮:是一种脆弱。从犯罪心理学的角度看,最后的结果就是斯德哥尔摩综合症,但你会觉得这种异常的心理状态所产生的依赖关系,可以压倒日常逻辑的依赖关系。聂传庆是中年离婚男人,杜雨洁是大龄单身女子,他们后来产生了日常的情感依赖关系。可能在某个节点上,聂传庆已经开始迷恋这种关系了,他可能会对他背后这种暗黑的行为有所放弃了。但最后他并没有覆盖掉,真相还是要出现的。

许金晶:《鹌鹑》感觉相对平淡一些,您在整体结构和剧情设计上是怎么考虑的呢?

葛亮:《鹌鹑》是在封闭空间里,我头脑里有非常具像的空间意义,由外到内的。我刚才提到拷问内心的关联,在这篇表现得比较明确。就像百川归海一样,不同的人汇聚在一起,每个人有自己的隐秘过往,寻找某个人的过程实际上也在实现自己某种意义上的心态诉求。他们奔着共同的目标,非常符合本格、密室的场景,大家一起寻找真相。比较经典的《东方快车谋杀案》和《尼罗河上的惨案》,都是这样一种格式。每个人在寻找的过程中也在等待,他们等待那个真相的出现是他们自己所期盼的。露姨是杀人凶手就是他们最期待的一个结果。但最后他们所等到的结果非常虚空,对所谓真相的解读,也接近于荒诞,而在这种情况下,他们内心对自己的期盼和诉求,也随之落空。我想表达的就是这种落空感,最后的真相只是一个非常简单的因由。我觉得这就是都市人的心理状态,编织谎言或神话麻痹自己。我们在寻找和等待真相时,享受的是过程本身,而不是结果。这就把我们“等待”的画皮以不经意的方式揭开了,这篇小说我们应当重视的就是寻找过程本身的意义。

许金晶:《问米》的文字风格,跟您过去的作品一样,克制、凝练,有现代尤其是新生代的作家不多的那种老派的讲究。您这种文风是怎样形成的,在这种文风形成过程中,有没有重要的文学作品对您产生影响呢?

葛亮:《问米》跟以历史场景为主轴的长篇小说相比是有区别的。《北鸢》实际上是打造了一种语言去匹配那个时代,《问米》接近当代,我更加在意的是将小说的语言衔接我所写作的题材。小说中运用不同的方言,像《问米》,我虽然没有写是北京,但那种语言的形态,那种跳脱的状态,是接近于北京话的。我觉得这对塑造人物是重要的,马达和阿让是一北一南,他代表着某种气息。马达做的也是殡葬业,和阿让存在着某种职业方面的关联,他们走在一起也是一种宿命。但他们的价值观和生死观是不一样的,因为通灵走到了一起。我希望自己在这本书里表达出来的是比较多样、多元的语言形态,因于不同的题材,因于主人公的处境,因于所表现的情感尺度或维度,又因于空间,表现出不同的语言特性。

关于语言特性的凝聚、积累过程,可能跟我的阅读是相关的,比如对笔记小说的重视,是我早期阅读时我父亲着意培养的。

许金晶:哪些中国古代的笔记,让您印象最深刻?

葛亮:包括神鬼、志怪的观念,如《阅微草堂笔记》,《耳新》比较偏门,《聊斋志异》《世说新语》等都是。短篇是用最精简的方式,最大化地塑造一个人的个性。《世说新语》里的《任诞篇》和《雅量篇》,说明表达形式因于题材和人物的不同,是有区别的。《问米》也一样,不只是简单的神怪或志怪传统,我还希望在它这种语言的表象之下,代表着某种审美。《聊斋志异》里我觉得除了前面整个事件的表述,最精华的部分便是最后的“异史氏曰”,《问米》有些立场是隐藏在故事里的。

许金晶:这本书讲到南京跟香港的感觉不太一样,我觉得香港阴郁的成分更多一点,南京多一点温情。您能不能谈谈对于这两座您主要生活的城市的感受,以及这两座城市不同的生活经历对于您个人创作的影响。

葛亮:南京是我非常重要的创作资源,我把它比作温床;香港像个磁场一样,是刺激我去写作的城市,让我去躬身反照。南京是我的本体,而香港是一面镜子,实际上是比较隐秘的部分。

许金晶:南京更接近于本体,即我者,虽然您已经在香港生活了这么多年,但或多或少有一种他者和局外人的感觉。

葛亮:是的,很特别的感觉。不是完全意义上的局外人,毕竟生活了差不多二十年,但确实又不生长于斯,这种感受是非常微妙的。