丁小明:看花我恨太蹉跎 ——诗界钜子为何寂寂无名

人事代谢,往来古今。在惊涛骇浪般的历史漩涡中,个体生命有时真如飞溅即碎的浪花转瞬而逝,一时的令名亦会因政治、历史等原因被澌灭。让人扼腕的是,一些才如江海的诗人也难逃身后寂寥或“被遗忘”、“被失踪”的命运。半生坎坷的现代诗人沈熙乾也许就是这样一位去来无依的“孤生松”,离世不过数十年,他仿佛从公众视野中飘然隐匿了。

不过,令人欣慰的是,尽管声名黯淡,遗世独立,对某些隔代知赏者而言,沈熙乾的吸引力丝毫不比那些“留名身后,动人悲泣”的诗人逊色。笔者孤陋,原也不知沈熙乾的大名,只是在拜读《高家小阁子组诗》手稿之后,沈氏其人其诗才有如一瞥飞鸿,让我过目难忘。有如此造诣的诗界钜子如今却寂寂无名,是“馋人高张,贤士无名”的失意呢,还是自隐自晦的老庄之道呢?笔者尝试从案头的《高家小阁子组诗》出发,本着“颂其诗,不知其人可乎”的宗旨,与诗人沈熙乾一道穿越时间鸿沟,回到四十年前的高君藩家小阁楼的现场中,甚至回到八十年前的上海与苏州的诗人生活中,在往事中与他的诗友任家梁再度相聚,一起“听雨看花”、逍遥诗酒,并由此发覆一节被死生流转的庸常生活所掩埋的个人心灵史。

沈熙乾(1915-1982),字心易,号补翁。上海人。为知名学者陈柱尊婿,在郑逸梅在《南社丛谈》“陈柱尊条”云:婿沈熙乾,工诗,晚年羁旅异地,欲归不得。”此处的“羁旅异地”,当指沈熙乾因右派而被发配外地劳改长达二十余年的历史。而“工诗”之谓,亦非郑氏虚誉。沈熙乾早年求学于无锡国专,问业于唐文治、钱仲联。中年以后,羁旅异地,困顿侘傺,一寄于诗。郑逸梅曾录其诗云:“如此春寒如此夜,梅花输入泪花肥。”正是他发配枞阳后之感发也。沈熙乾诗亦为王蘧常所激赏,称其“诗学日精,真不可及”。沈熙乾感其青眼,有诗奉答云:“江南有二仲,于我尽殷勤。已立苕溪雪,曾依秀水云”云云。

揆诸事实,我们大致可知沈氏声名不彰的原由:一者,因其长期羁旅异地,如同一只“日暮犹独飞”的失群之鸟而栖栖于上海主流文化圈之外,故其人其诗只被少数学人所知晓。再者,沈氏于1982年匆匆去世,其诗作及相关研究成果未得梓行。就笔者所知,目前只有上海辞书所出的《唐诗鉴赏辞典》选用其赏析文二十余篇而已。

另据复旦大学吴格教授见告,其尊人吴广洋先生为沈熙乾生前友好,曾有意整理沈氏诗作,只是最终未能结集出版。吴格教授并云,近得范邦瑾先生赠沈氏诗集印本《心写庵残稿》一册,范邦瑾先生亦吾友,故特向范先生征询沈氏诗集的出版情况,始知《心写庵残稿》的印行时间为2013年,为沈氏旧友田灼先生整理并出资印行,《心写庵残稿》为田灼先生自印本,此书只在亲友间赠送,市面未见流通,故知者寥寥。所幸读秀上可见《心写庵残稿》的文献传递,得罗恺文女史之助,得窥此书全貌。细检后发现,《心写斋残稿》可谓名实相符的“残稿”,本文所要解读的《高家小阁子组诗》就未见收入,如此,则《高家小阁子组诗》更有存而论之的必要。

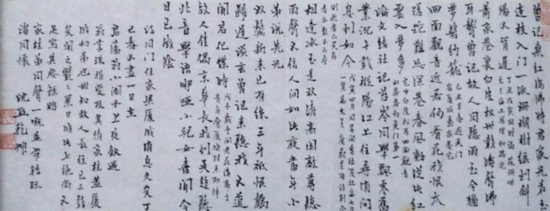

原稿

《高家小阁子组诗》诗稿为沈熙乾亲笔所书,诗稿稿尾有一节沈氏跋语,略述作此组诗原委:

诗同门任家梁厦成消息久矣,丁巳春不尽一日,在君藩翁小阁子上夜饮,遇翁掌珠指斐及其倩家桂,盖厦成幼弟也,始知故人长往已三载矣,闻之郁郁累日,成此七绝尚不足写其悲。录贻家桂弟同声一慨,并转示诸同怀,沈熙乾草。

由跋可知,沈熙乾与任家梁弟任家桂偶遇的时间是“丁巳春不尽一日”,所谓“春不尽一日”,即春尽前一日,按此转换成阳历,即为1977年5月4日。偶遇地点是“君藩翁小阁子”,“君藩翁”是南社耆宿、金山诗人高吹万次子高君藩。高君藩亦工诗,与沈熙乾为诗友,沈熙乾在“文革”后回到上海,两人过从甚密。沈氏每有新作,即携示高氏。“小阁子”即现上海市延安中路535弄12号的高氏寓所,此寓所建于1936年左右,原是自住,后逐步被外人蚕食,“文革”后高君藩主要挤身在三楼亭阁中,故有“小阁子”之称。而高君藩与任家桂的婿翁关系,沈氏亦有交代,即跋中所说的“遇翁掌珠指斐及其倩家桂,盖厦成幼弟也”云云。显然,身为高氏之“倩”的任家桂,同时又是沈熙乾诗友任家梁(字厦成)的幼弟。沈氏长期羁旅异地,故友知交联络甚少,与任家梁音讯久疏,与任家桂在其岳父家中偶遇,在“问姓惊初见,称名忆旧容”的一番唏噱之后,始知任家梁“长往已三载矣”,“黄垆之痛”促使沈氏“郁郁累日”,与任家梁“听雨看花”的种种片断涌上心头,追忆过往的深情与痛失好友的伤逝一起缠绕在他胸中,百感交集、思潮翻滚之下,最终一挥而成此以悼友为主题的《高家小阁子组诗》七章:

一

曾记桑红海沸时,君家兄弟玉连枝,入门一派珊瑚树,绿到斜阳不肯迟。(丁丑(1937)戊寅(1938)间时谒筱珊世丈於海上恩理和路宅)

二

萧家巷里白皮松,卅载涛声沸耳聋,曾记故人同听雨,至今犹梦碧纱笼。(丁丑早春游吴门宿厦成萧家巷宅。)

三

四面观音近若何,看花我恨太蹉跎。难忘深巷春风动,总比红云入梦多。(宅中白皮松及四面观音山茶各为吴门第一。)

四

论文结社记苔岑,同学飘零旧业沉。十载枞阳江上住,寻消问息到如今。(戊寅四月同学间曾结夏社每七日一集属文呈唐蔚芝评削,今则逝者已矣,存者亦散不可寻。)

五

相逢冰玉是双清,高阁敲尊听雨声,不信人间如此夜,当年小弟说先兄。

六

双鬢新来已有丝,三年祗恨鹤归迟。谈玄曾记来听我,又道闻君化蝶时。(戊子(1948)岁予开老庄讲席於青年会,厦成时来助阵。)

七

故人佳偶京华长,我到吴趋听北音。学语咿呀小儿女,喜闻今日已成荫。

诗同门任家梁厦成消息久矣,丁巳(1977)春不尽一日在君藩翁小阁子上夜饮,遇翁掌珠指斐及其倩家桂,盖厦成幼弟也,始知故人长往已三载矣,闻之郁郁累日,成此七绝尚不足写其悲。录贻家桂弟同声一嘅,并转示诸同怀,沈熙乾草。

显而易见,沈熙乾在《高家小阁子组诗》中为我们建构了一座追忆的殿堂,在这座殿堂里,他的诗友任家梁及其父任传榜、其弟任家桂等吴江同里任氏人物依次出现,所追忆的场景则从海上恩理和路任宅到苏州萧家巷任宅,从追随唐文治而开“夏社”到青年会的老庄讲座,从“枞阳江上”到“高阁”之上。在这些场景之中,既有沈熙乾与任氏兄弟“看花听雨、谈玄论文”的欢愉,也有着诗人在“旧业飘零、闻君化蝶”之时的感伤。

在《组诗》开篇中,沈氏就径直将我们带入与任氏父子初相见的场景,“桑红海沸”当指1937年“七七事变”后全面抗战的爆发,“玉连枝”则是美言任家梁、任家桂兄弟为玉树连枝的翩翩佳子弟。“珊瑚树”既是实指任家门前那一片“绿到斜阳不肯迟”的珊瑚绿树,更以“碧玉为叶、珊瑚为枝”的亭亭玉树,来比喻任氏兄弟的雍容身世。全诗吐属清新,用典巧妙,浑然天成。诗注中所说他们相见之处“海上恩理和路宅”,即民国时恩理和路30号的任氏公馆,此公馆在1956年公私合营时由任氏后人上交给国家,现为桃江路30号的上海轻工业研究所。

高君藩夫妇合影

沈熙乾诗友任家梁出自吴江大族同里任氏,与鼎鼎有名的退思园任氏为同宗,任家梁(1913-1974)字厦成,又字慕云,早年毕业于无锡国专,受业于唐文治,1944年毕业于日本早稻田大学,后曾任上海中国中学教师。尽管有关任家梁生平资料其少,但他并非全然寂寂无名,任家梁曾以擅写婉约之词而活跃于民国上海的歌坛,歌后周璇成名曲《银花飞》《歌女泪》的歌词,就是出自任家梁之手。

相较于任家梁的“有形不彰”,其父任传榜(即诗中所云“筱珊世丈”者)则是民国时期的海上名流,任传榜(1878-1952)字筱珊,早年赴日留学,后赴美留学,获商学士学位,1911年回国后在交通部任职,历任交通部秘书、京绥铁路管理局局长、沪宁沪杭甬铁路管理局局长、北京政府交通部参事、国民政府铁道部财务司司长。任传榜虽为新交通系骨干,其思想并不保守,最有代表性的事件是上世纪四十年代因资助进步报刊《文汇报》得罪当局而被迫远走美国避祸,最终客死异国。

《组诗》第二、三首则是回忆丁丑(1937)早春与任家梁在苏州欢聚的场景,诗中以苏州萧家巷任宅为背景,以任宅中的“白皮松”与“四面山茶”为起兴对象,特别拈出在深巷中“看花”的这一视觉意象,而这一视觉意象又在“卅载沸耳”的涛声与“至今犹梦”的雨声的听觉意象的共同推助下,以诗人抚今追昔的吟咏来打通时间的隔阂,进而将唐人刘禹锡“看花”的“古典”转化成沈氏浓缩人生蹉跎、岁月无常的“今典”,从昔日的欢聚到今日的死生别离,“看花我恨太蹉跎”的诗句里,渗透着诗人追忆往事时因良朋幽隔、搔首无助而引发的太多失落、怅悯甚至悲哀!

另据任氏后人相告,苏州萧家巷的任宅在解放后几经变迁,先是易为苏州纺织器材厂厂房,现在则是号牌为大儒巷9号的姑苏区少年宫所在地,而沈氏诗注所说“各为吴门第一”的“白皮松及四面观音山茶”,而今皆已荡然无存!

《组诗》中的第四首与第六首所记,则是与任家梁同学时结社论文谈艺的历历往事。

先看第四首诗,诗中所记的“论文结社记苔岑”之事,正如诗注所云:“戊寅四月,同学间曾结‘夏社’,每七日一集,属文呈唐蔚芝评削,今则逝者已矣,存者亦散不可寻。”戊寅是1938年,其时沈熙乾与任家梁同学于无锡国专上海分校,因志趣相投而结文社为“夏社”,每周一集,集成得文即呈无锡国专校长、著名学者唐文治(字蔚芝)先生评削。既有良朋把酒论文,又得名师指授提教,沈、任在无锡国专度过一段“尊酒论文、疑义共析”的美好时光。

第六首所回忆的“谈玄曾记来听我”本事,一如诗注如说:“戊子岁,予开老庄讲席於青年会,厦成时来助阵。”戊子岁为1948年,其时沈熙乾自南京归沪已二年,并在上海市社会局任职,至于在青年会开老庄讲座一事,如无第六首的沈氏自注,则无从知晓,就沈氏生平而言,亦是一则重要材料。沈氏在诗注中既说任家梁来助阵他的老庄讲座,又在最后巧用“庄周化蝶”的典故,哀悼当年与他志同道合的故友,其诗功力深湛、用典妥贴,不能不让人叹服。应当说,沈熙乾在诗中俯拾了四十年前与任家梁“切磨投分”的种种片断,诗中既有两人交往的事实,更有“追念昔游,犹在心目”的兴发。对沈氏而言,放逐异乡,被发行吟于枞阳江上长达十年之后,晚年的他终于否极泰来,回归海上,只是昔日的“苔芩”(指志同道合的朋友)或是已逝,或是散不可寻,面对“同学飘零、旧业沉沦”的景象,除了“恨鹤归迟”以外,还有什么“可复道哉”呢?

《组诗》第五首、第七首则又将场景从追忆往事拉回到了高家小阁子的现场,面对任家桂、高指斐这一对璧人,在高家小阁子中,沈熙乾一边敲尊听雨,一边听着“当年小弟”倾诉着先兄任家梁的“别来沧海事”。尽管“寻消问息到如今”的诗人,终有挚友消息,遗憾地是故人长往,生死悬隔,回首前尘,枨触万端。短短一句“不信人间如此夜”,浓缩着多少让人怆然伤怀的感伤与哀痛!

尽管追忆中有着种种“人何以堪”的感伤与悯然,只不过逝者已矣,沈熙乾并没有深陷其中,而是在第七首诗中及时抽身而出,向故友任家梁的家人投以关注目光,诗中的“故人佳偶”指的是任家梁夫人蒋庆蕙女士,蒋女士乃江南名门、海宁蒋氏的后人,因其父与任家梁父同为民国交通系要员,故任、蒋联姻当是出自父辈牵线。而蒋女士虽出自江南名门,因其自小生长于北京,说一口字正腔圆的京腔,因此“我到吴趋听北音”中的“北音”即是沈氏回忆当年与蒋女士接谈时的情景。行笔至此,沈氏突然笔锋一转,一股为化悲为喜的暖流洋溢在字词间,因任家桂相告,任家梁当年“学语咿呀”的“小儿女”们而今已是绿树成荫,儿女成行,故人云没,但子嗣兴旺,后继有人,此情此景足以告慰故人的亡灵。

应当说,在叙事组诗《高家小阁子》中,诗人沈熙乾以深怀情愫的倒叙之法,在诗、景物与友人的三维框架中为我们创构一个“高山流水”式的往事空间,两位“没世无名”的诗友穿越时间的鸿沟而在此相聚,尽管在往事中交织着诗人的厄运与痛苦,蹉跎的岁月却无法销蚀他的激情与才华,追忆因此如同一支穿透昏沉时世的响箭,在层层阴霾中嘶鸣着他的固执与深情,在被澌灭与被遗忘的罅隙间,划出一道悲喜交集的耀眼熹光。