寂寞高手:胡适的困境

01

每一个人,

包括你的敌人,

都盲目的崇拜你。

1959年2月,胡适说,“我是最怕出名的,一生受了暴得大名之累”。这个说法也出现在20世纪30年代与谢福芸(Lady Hosie,1885—1959)的谈话中。实际上,1917年后,所有赞同或反对对胡适的影响都是局部的,它们烘托和映衬出的巨大名望才直接地影响到胡适的心理。在“暴得大名”两年后,胡适的压力也随之增大。这种压力并未因《中国哲学史大纲(卷上)》的出版而有所缓解。1921年,胡适曾在给友人的信中,说到《中国哲学史大纲》中、下卷即将推出, 但直到两年后,仍杳无音讯。这等于是在原来的压力之上叠加了新的压力,因而也引起他持续地自省和自责。

当然,此时他亦有高处不胜寒的寂寞,这恐怕不仅是“暴得大名”,1920年5月6日在天津旅社里无人识,亦让他显得不习惯。他在致韦莲司(E. C. Williams,1885—1971)的信中说:

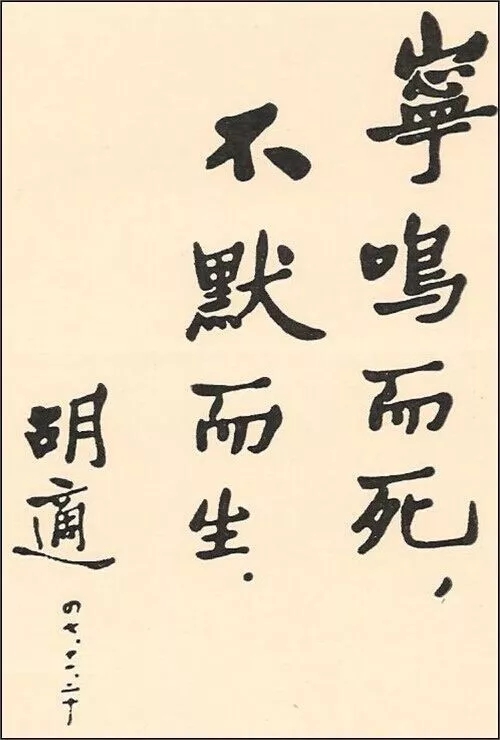

“生活和工作在一个没有高手也没有对手的社会里——一个全是侏儒的社会——是如何的危险!每一个人,包括你的敌人,都盲目的崇拜你。既没有人指导你,也没有人启发你。胜败必须一人承担!”

1921年是胡适自省和自责最多的一年,感觉上又回到了美国留学时一样,只是此次反省的是工作,而非个人道德。1921年7月8日,他在日记中说:

“我想我这两年的成绩,远不如前二年的十分之一,真可惭愧!”

过多的社交活动也让他心生厌倦,一天后,他检讨道:

“我近来做了许多很无谓的社交生活,真没有道理。我的时间,以后若不经济,都要糟蹋在社交上了!”

又过了两个月,即9月5日,他说:

“凡今日享一点名誉的人,都是在大家不做事的时候做了一件事的。我们不可不努力。”

到1924年9月,他仍不得不承认“迟钝和害羞是我的著作出版比较迟缓的原因”。这应该指的是《中国哲学史大纲》的中、下卷迟迟未能完成。

焦虑的心态也影响了胡适对北大同事的看法。他说,“北大国文部能拿起笔来作文的人甚少,以我所知,只有叔雅与玄同两人罢了”。1926年8月,在致徐志摩(1897—1931)的信中又说,“究竟我回国九年来,干了一些什么!成绩在何处?眼看见国家政治一天糟似一天,心里着实难过”。这是他到莫斯科实地观摩新兴的苏联后,通过对比得到的感受。他对原来小布尔乔亚的优渥生活,有些自责了。他提到友人任鸿隽的话,说他们在北京的生活有点“frivolous (即无价值,无意义,轻浮——引者)”。

02

我现在是自由人了!

不再做情痴了!

自1923年起,胡适便受到越来越多地来自左翼知识人和青年学生的促请。他们要看到胡适直接参与到现实政治中去。当然,这个“行动”诉求,提倡之功也在胡适自己。早在1921年8月,胡适在安徽等地演讲《实验主义》及《科学的人生观》时,就谈到,科学方法的“证实”中“行”的重要性。这也是接受了杜威离开中国时的建议。但作为知识人,胡适更愿意把“行”落实在诸如办刊物(如《努力周报》《新月》和《独立评论》)议论国是,或“整理国故”以谋求“建设”的这类书斋里的学问之上,正如他所说“我可以打定主意不做官,但我不能放弃我的言论的冲动”。 因为他还是以为“今日政治方面需要一个独立正直的舆论机关”。而左翼知识人和青年学生则认为只有现实中的“政治行动”才是真正的“行”。1923年10月12日,邵力子(1882—1967)在《民国日报·觉悟》上发表的致胡适的公开信说:

“先生和先生的朋友所办的《努力周报》,我敢唐突说一句,实在已到了太无聊的地步了。……照这样支撑下去,不太觉无聊吗?‘干!干!干!’要有宗旨才干!要有意义才干!”

在邵力子眼里,《努力周报》根本就没有体现出真正的宗旨,所以继续办下去也就没有什么意义了。

这封公开信对胡适的刺激是明显的,胡适第二天即草拟了一篇《一年半的回顾》,在21日出版的《努力周报》第75期上刊出。胡适为《努力周报》辩护说:

“《努力》将来在中国的思想史上占的地位应该靠这两组关于思想革命的文章,而不靠那些政治批评,——这是我敢深信的。”

虽然这么说,这篇“回顾”讲得最多的还是政治和现实的政治事件,他所强调的也是“今日反动的政治已到了登峰造极的地位[步]”。

不仅如此,在一年后,即在1924年12月15日补撰成的“我的年谱(1923年)”里,胡适讲得最多的仍是政治和现实的政治事件。他专门罗列出自认为“精彩”的“政治文章”标题,五篇中有四篇是批评国会,一篇是批评军阀们主张的“武力统一”,这些都是当时最热门的政治话题。

在“我的年谱(1923年)”中,胡适特别解释了为何直到4月21日才离开北京,赴南方养疴的理由,他说:“我不愿于政府和我们作对的时候出京,一也;蔡(元培)先生之事,我曾与闻,并为他作辞职呈文,不宜遽然舍去,二也;《努力》无人接事,三也。”这仍是在为自己辩解。

左翼知识人和青年对胡适的批评如果仅限于观点之上,胡适不至于这么不厌其烦地正面解释或变相地反击,促使胡适如此反应的还是他们的批评完全与事实不符,成了一种与人身攻击有关的栽赃。“我的年谱(1923年)”中全文引用了他1923年1月5日在北京协和医院的病室所写的《“胡适先生到底怎样?”》一文,此文的副标题是“答邵力子先生和有同样疑心的人”。发文的当时是回答邵力子1922年12月29日在《民国日报·觉悟》上发表的同题“随感”中的疑问的,但在“年谱”中再次引用是因为他觉得还需要进一步地解释(或者说为自己辩护)。邵氏此文代表的不止国民党左翼的一路,他还引用了彼时的共产党领导人张国焘(1897—1979)在中共机关刊物《向导》周报上对胡适的批评, 他们怀疑和指责胡适是在假借生病以逃避现实政治的冲突和矛盾,也就是明哲保身。所以胡适自辩说:

““三十六计,跑为上计”:这种心理从不曾到过[我]的脑子里。中国的事所以糟到这步田地,这种卑劣的心理未尝不是一个大原因。我们看看租界上的许多说风凉话高谈主义的人,许多从这里那里“跑”来的伟人小政客,就可以晓得这种卑劣心理造的福和种的孽了!

我是不跑的,生平不知趋附时髦;生平也不知躲避危险。封报馆,坐监狱,在负责任的舆论家的眼里,算不得危险。然而“跑”尤其“跑”到租界里去唱高调:那是耻辱!那是我决不干的!”

这样激昂地喊口号,完全不是胡适以往的风格,可知此类无端的指责在胡适心理上造成的影响。关键还不仅在于此,而在于他又有新的解释。他说:

“我的一年假期(指在北大告假一年——引者),以12月17日为始。去年在君们劝我告假时,我总舍不得走开;后来告假之后,颇有意永远脱离教育生活,永远作著书的事业。在病院时,我曾试以此意作一诗,题为《别赋》。此诗发表后,思永们以为是情诗,志摩、叔永亦知是指大学说的。”

胡适说得不错,《别赋》确不是关乎爱情或友情的“情诗”,此“情”是想象中离开大学后而生的。但其中有一阙:

“半年之后,

习惯完全征服了相思了。

“我现在是自由人了!

不再做情痴了!”

”这个“自由人”自然不止是离开大学后成为自由职业者,也暗喻着摆脱社会“地位”的渴望,因而也是受累于名声和“地位”后的反应。胡适在三年后的一次演讲中也说:“我差不多有九个月没到大学来了!现在想到欧洲去。去,实在不想回来了!能够在那面找一个地方吃饭,读书就好了。”不过,他又补充道:“但是我的良心是不是就能准许我这样,尚无把握。”

03

青年人多数不站在我这一边

左翼知识人和青年对胡适的批评主要与胡适的“地位”有关。从根本上说,是一种“领袖期待”所致,这种期待的心理基础是将胡适想象成一个擎火炬的圣人。在社会处于激进氛围中,所有推动者或被裹挟者都有着激进的期待,即希望胡适能够成为激进派的领导者或支持者,而主张温和变革的胡适显然不是合适的人选,他自然只有被视作“落伍”和被边缘化。一旦胡适不能满足他们的期望,所有温和的促请就立即会转化成激烈地嘲笑、谴责和批判。

常燕生1928年提出,鉴于五四新文化运动没有起到应有的作用,需要进行第三期的以“民族自觉”为目的或者号召的思想运动。在民族主义色彩的思想运动和又一轮喜新厌旧的浪潮下,胡适所坚持的维多利亚式自由主义自然成了诉诸“直接行动”的人士眼里过时的思想。

前面已经提到,从1919年2月到20世纪20年代中后期,胡适的主要学术工作是挖掘“清学”。这些工作的初衷和底色都是启蒙。启蒙的态度首先是怀疑,而对国共两党来说,1924年后,他们的理论目标则转向了建设和卫护。这一年8月,瞿秋白(1899—1935)在《新青年》季刊上发表《实验主义与革命哲学》。他依据进化的原则已经把实验主义看成了过时的哲学,且横指其充满了“市侩”精神,这个“市侩哲学”的说法也为后来批判胡适及其实验主义时广泛使用。瞿秋白最后认定实验主义“暗示”了“妥协主义”,因而“决不是革命的哲学”。 张国焘《我们对于小资产阶级和平派的劝告》一文也在嘲笑胡适温和态度遭军阀王怀庆(1875—1953)戏弄。

1928年6月15日,胡适曾经在《几个反理学的思想家》中极力颂扬的国民党元老吴稚晖也当面指斥胡适“你本来就是反革命!”

杨杏佛(1893—1933)这位胡适康奈尔大学的同窗20世纪20年代末已经参与现实政治,而一旦投入现实政治,他的知识人的意识就必然发生变化,与胡适的观点自然渐行渐远。1929年12月,他在上海大夏大学演讲时讥讽胡适是“骑墙派”的“圣人”。他说:“你总应当站在实地上来讲,总不应当骑在墙上说风凉话。假定有人说:学者的骑墙,是用历史眼光来看,但现在的批评,是国家,社会的存亡问题,你是不是这个社会国家里的人呢?试问中国有没有骑墙的百姓,和存亡不关的人民呢?你要是承认骑墙骑到在国家以外,那你应当声明:我是以英或美人的地位来批评,与贵国无关,那才行啊。” 此话连马君武(1881—1940)也意识到讥讽得有些过分。

胡适及其引进并秉承的实验主义不仅受到国共两党的攻击,在学界也受到挑战,这也是胡适所谓“青年人多数不站在我这一边”的又一表现。以往论者引用的王国维和陈寅恪对胡适直接或间接的批评,多是从今人反思的视角立论。二位学术大家在彼时的影响力也被无形地夸大,进一步夸大之处是,他们与胡适的学术分歧。这主要表现在,在今人眼里,这个分歧是全方位的,即一旦产生,就势不两立,完全不考虑民国时代学术传统的多元性和学人关系的多面性。王国维批评胡适,但他们仍有交往,在“为学术而学术”的理念上也有个先后交叠;同样在学术上批评胡适,陈寅恪仍是肯定胡适的学术地位和领导能力的,所以1943年他会支持胡适出任中央研究院院长。他在1949年离开北平时,一定要跟胡适同行,也可证他对胡适的信任程度还是相当高的。而从隐蔽的心理看,老辈学者或与胡适学术取向有差异的学者对胡适这个“中心人物”批评严厉,却不能等闲视之。早年胡适家里的“星期天沙龙”就吸引了这类学者的学生,其中熊十力的学生的任务就是了解胡适之所想。柳诒徵是公认的严厉批胡的传统学者,他在与胡适交往中仍不满于胡适的“不识字”,感叹不识字怎么做学问,但在晚年亦十分注意胡适的学术动向和反应。

知识青年和左翼学人的批评,或仅在影响胡适的社会地位,而真正消解其学界地位的,应是中国大学的学科化进程,唯物论的兴起以及哲学上持新实在论的清华学派,特别是冯友兰的反戈。不过,它们对胡适地位的拆解仍是潜在和渐变式的,准确地说,只是分享了他的学界地位,并未真正威胁到久已建立起来的社会名望,因而不至于使胡适由此产生出重夺“中心地位”的意念,但无论如何,这些变化确实对胡适产生了很大的触动。