吴组缃:不倦的爬山人

作者与恩师吴组缃(左)

吴组缃

二十世纪著名作家、古典文学研究家。与林庚、李长之、季羡林并称“清华四剑客”。曾任清华大学教授和中文系主任、北京大学教授,中国文联与中国作协理事,中国作协书记处书记、北京文联副主席,《红楼梦》研究会会长。代表作《一千八百担》、《鸭嘴涝》 、《天下太平》、《樊家铺》等。

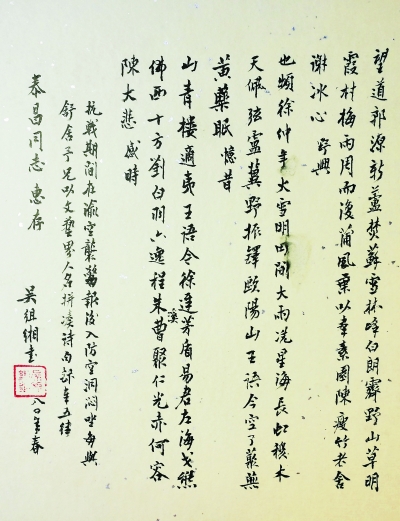

图为祖缃师赠送我的墨宝

著名学者、文学家吴组缃先生离开我们24年了,今年4月5日又是他诞辰110周年纪念日,我特别想念我的这位北大恩师。

■恩师家的“小客人”

那是1994年元旦过后不久的一天,我正在京西宾馆参加一个会议,孩子打电话告诉我,吴组缃爷爷家里来电话,说吴爷爷快不行了,很想见我一面。

1月8日上午,组缃老师临终前三天,我买了束鲜花,匆匆赶到北京医学院第三附属医院。我闯进贵宾病房,他安详地躺在病床上。他的大女儿鸠生姐的先生叫醒他,大声说:泰昌来了。他微微地睁开眼,缓缓地抓着我的手。一个多小时,想说什么又没说什么。他卧床时间不短,长了不少褥疮。我和他女婿给他翻身擦洗后,他又昏睡了。

1955年我来北京大学中文系上学,在授业的老师中我爱听他的课,交往也感到最亲近。他讲授明清小说,开设《红楼梦》讲座,观点之深刻独创,对情节人物剖析之入微,赢得了学生的普遍赞誉。他曾任中国作家协会理事、书记处书记、顾问,《人民文学》编委,北京市文联副主席、顾问。中国作协两次邀请他来讲《红楼梦》,一次是给机关干部讲,另一次是给文学讲习所(现鲁迅文学院)的学员讲,反响极好。也许是一种家乡情结,我很早就成了他家的“小客人”。他使我染上爱喝安徽绿茶的习惯,师母沈淑园让我品尝了诸如臭鳜鱼、红烧肉一类的真正徽菜。

1958年,我已是大学三年级的学生了。学校规定要写学年论文,我拿不准写什么,去请教他。他平日常谈起艾芜的小说,对其描写的严谨和情调的浪漫很是称赞。也许受他的影响,我从图书馆里陆续借了艾芜数量不算少的小说集,看了一本,还一本,还一本,再借一本……那时很穷,买不起书。有次逛西单旧书店,见到艾芜的一本初版《文学手册》,摸摸口袋里还有几角,花两角买下了。晚上回校,急冲冲地去组缃师家,他吃完晚饭,正坐在书房藤椅上悠然地抽烟喝茶。我将刚到手的这本薄薄的书递给他看,他笑了笑,领我进书房,在一排书橱里陈列着好几本艾芜的集子,“你爱看,以后就从我这里拿吧!”虽然他很大方,我却只从他那里借过一部,那就是艾芜深入生活在鞍钢时写的长篇小说《百炼成钢》的排版校稿。组缃师是20世纪30年代名小说家,与艾芜、沙汀都是老友。当我向他征求我写学年论文的意见时,他说,你就写艾芜这部长篇新作吧,我辅导你。他说艾芜去鞍钢生活了一年多,能这么快写出这部反映新生活的长篇,很不容易,希望我仔细研究《百炼成钢》的成功和不足。我用三个多月的课余时间,写了一篇15000多字的评论,习作的稚嫩是可以想见的,组缃师的精心修改使这篇习作立论大体站得住,文辞表述也拿得出手。他批写的几句鼓励的话我忘了,但他说我是在用心读、用心写,我挺高兴。当年很老实,想不到投寄刊物发表,工工整整地抄写一遍,交给中文系,将组缃师修改的原稿保留了下来。下放到湖北“五七”干校锻炼时,我仅有的家当是母亲送我上大学时给我的一个布面硬纸壳的破箱子,被机关集中堆放在诗人李季的屋里。几年后我从干校回到北京,才知道这间公共仓库数次被盗,我的破箱子自然难逃厄运,其中最使我伤心的就是,经过组缃师亲笔修改的关于艾芜《百炼成钢》评论的原稿和大学毕业论文、研究生毕业论文原稿的丢失。

1964年我研究生毕业时,组缃师也是主考我的毕业论文和口试的老师之一。我工作后,他对我的约稿极力支持,有求必应,对我个人也不时提醒、指点,说:“做任何事情,都要认真、严谨。”

我特别爱听在课堂上听不到的那些他的闲话趣语。他常谈起他对山的特殊记忆。他老家是泾县,他说:我小时候就不知道有平原。山的一边是山,山的另一边还是山。那时有个愿望,想爬到山头看看另一边是怎样的。有一次跟姐姐、嫂嫂跑到山上去采果子,跑到山头处,一看,哈!还是山!那时根本不知道有平原,我以为世界就是山。1928年,刚满20岁,他从家乡的山,攀登到另一座山——文学之山,他以优异成绩,考入清华大学经济系,次年转入中文系,本科毕业后进入研究院。

组缃老师自幼爱读书,少年时就勤于写作,大胆投稿。上大学后,他泉涌般地发表小说、散文,很快引起文坛重视。茅盾著文称赞他作品的精致,誉他为“是一位前途无量的大作家”、“这位作者真是一支生力军”。他的短篇小说《一千八百担》,长篇小说《鸭嘴涝》(后经老舍建议改名《山洪》)等作品早已载入中国现代文学史。

■偏爱质朴自然的文风

在创作中,长期在大学的讲授中,他对文学有自己执着的主张。他认为,搞创作起码要有两个要素:第一是作家要有真情实感,第二是作家对客观的现实情况,有实实在在的感受,对生活用正确的思想加以认识和提炼,作家积累了生动丰富的生活,不等于就能写出好作品,作品是需要通过技巧和文学语言来表现完成的。在艺术的追求上,他偏爱质朴、自然的风格。1987年,他为我的散文集《梦的记忆》作序,他在文中说:“我喜欢这样的散文,我心目中泰昌的散文,正是这一路的散文。它们的特色,是随随便便的、毫不作态的称心而道,注重日常生活和人情事理的描述,读来非常真切、明白,又非常自然而有意味。正如一碗淡淡的清汤,上面浮着几粒碧绿的葱花和透明的油珠,喝着,满口爽快,觉得很有味道。”但组缃师也多次说,在艺术欣赏上,每个人对某种风格的喜爱和偏爱,不可能也没有必要要求一致。

经过十年浩劫磨难之后,20世纪80年代前后,他精神振奋,写作兴致骤浓。他在给我的一封信中说:“我想做的事:把几门讲过的课的讲稿整理出来:宋元明清文学史、中国古代小说论要、《红楼梦》及其他几部长篇小说评论、现代作品选评、鲁迅小说研究。这是一方面。另一方面,想多写些回忆的文章,其中包括散文及小说形式。”他尽力地在做,有些已经完成。

■带着两大遗憾离去

上个世纪八十年代后期起,祖缃师疾病不断缠绕他,他的老友季羡林在《悼组缃》文中说:“最近几年来,他曾几次进出医院。有时候十分危险。然而他都逢凶化吉,走出了医院。我又能在池塘边上看到一个戴儿童遮阳帽的老人,坐在木头椅子上,欣赏湖光树影。他前不久又进了医院。我仍然做着同样的梦,希望他能再一次化险为夷,等到春暖花开时,再一次坐在木椅子上,为朗润园增添一景。然而,这一次我的希望落了空。组缃离开了我们走了,永远永远地走了。”

组缃师有些心愿未能实现,留下了事业上多项遗憾。我确切知道的至少有两个项目,是他最挂在心头上的,其一是撰写回忆冯玉祥先生的文章。吴组缃老师1935年后曾任皖籍著名将军冯玉祥的国文教师,抗日战争时期又兼任秘书,与冯朝夕相处,无话不谈,对冯的思想性格、为人处世态度了解剔透全面。这篇长文没能写出,是非常非常遗憾的。他最后想完成《〈红楼梦〉批注》。1949年9月,他任清华大学中文系教授和系主任。1952年院校调整后,来北大中文系任教授,文学创作还在抽空进行,但主要精力放在对宋元明清文学史的教学和研究上。特别在对中国古典小说的教学和研究上,成就卓著。他在《红楼梦》的研究教授上成就影响尤为突出。他的《论贾宝玉典型形象》,被公认为是一篇高水平的学术论文。他的《〈红楼梦〉批注》未能完成,是无法弥补的一大憾事。

吴组缃是现代作家、著名学者和教育家,北京大学中文系资深教授,他一生多方面取得的成就,是他一生不倦爬山的辛劳成果。他晚年多次对我说,具体的山,再高,只要有毅力最终能攀登到顶峰,而事业之山,对于任何一个人来说,只是一个爬山者。