付祥喜:史实遮蔽与形象建构 ——《北方学者对于大众语各问题的意见》辨伪及其思考

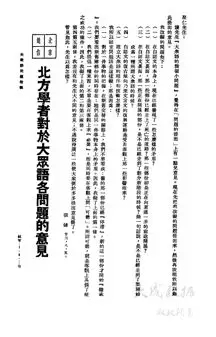

20世纪30年代的大众语运动有没有形成北方学者热烈讨论的局面?作为大众语运动重要参与者的陈望道、金絮如等对此予以否认,但是发表在《社会月报》第1卷第4期(1934年9月15日出版)的《北方学者对于大众语各问题的意见》(以下简称《意见》),详细记录了北方学者聚集一堂热烈讨论大众语各问题的情况。长期以来,《意见》被视为大众语运动的重要文献史料。例如,焦润明的《中国现代文化论争》、刘泉的《文学语言论争史论(1915—1949)》、卓如和鲁湘元主编的《二十世纪中国文学编年(1932—1949)》都把《意见》当作有力证据,并以一定的篇幅引录该文。如此,则关于大众语运动是否形成北方学者热烈讨论的局面,似乎已有定论。但《意见》所记并不可靠,所述问题有考辨的必要。

一、刘复、刘梦苇、赵元任等不可能出席谈话会

《意见》开卷交代此次北方学者关于大众语问题谈话会的情况。时间是“前儿”,即前天。我们不能确定这个“前天”具体指哪一天。但曹聚仁在1934年8月初写给沈从文的信中多次提到“北方学者对于大众语问题沉默”,这说明,直到此时北方学者尚未召开大众语问题谈话会。又,考察《社会月报》出版周期,知其不会超过半个月,于是可推算,此次谈话会的时间“前儿”指的是《意见》发表时间(1934年9月15日)之前半个月以内的某一天。谈话会的地点是“北京西北园九号”,与会者有钱玄同、黎锦熙、胡适、周作人、刘复、赵元任、林语堂、顾颉刚、孙伏园、俞平伯、魏建功、江绍原、吴稚晖等,发言者为周作人、俞平伯、胡适、钱玄同、魏建功、林语堂、吴稚晖、孙伏园、黎锦熙、刘梦苇。

首先,从时间上看,说刘复、刘梦苇出席了此次谈话会,这完全是杜撰,他们绝不可能与会。因为,刘复(刘半农)病逝于1934年7月,而刘梦苇病逝于1926年9月。

其次,从地点上看,赵元任、江绍原、林语堂都不在北京。1934年赵元任在上海主持《语言区域图》的绘制,这一年下半年他偕太太在皖南调查徽州方言,最终为上海申报馆编制《中华民国新地图》第五图乙之《语言区域图》。既然如此,他怎么可能在北京参加北方学者谈话会?据《郁达夫日记》,1934年8月29日、9月1日,郁达夫在杭州与江绍原等同席吃饭。1934年10月6日,周作人致信在杭州的江绍原,称“今日得两信,甚喜”。而《江绍原生平及其著作年表》亦载,1934年秋江绍原在杭州。据《林语堂年谱》,1934年7月至8月,林语堂全家在庐山避暑,林语堂在庐山完成《吾国与吾民》一书;9月,林语堂在上海筹办《人世间》杂志(10月创刊)。

再次,经查考相关文献史料,未见胡适、周作人、顾颉刚、钱玄同参加此次大众语问题谈话会的记录。查《胡适日记》,1934年1月至9月,均无胡适参加大众语问题谈话会的片言只语。而且,《意见》所罗列的其他与会者在1934年9月也不曾与胡适有往来(仅9月9日胡适曾致信赵元任,这反倒证实此时赵不在北京)。查《周作人日记》,1934年9月1日至15日,均无周作人参加大众语问题谈话会的片言只语。查《顾颉刚日记》,1934年8月和9月,均无顾颉刚参加大众语问题谈话会的记录。事实上,因继母病逝,顾颉刚为奔丧,于1934年8月18日早上离开北京,辗转济南、上海,8月20日达到杭州家中,直到9月底才返回北京。查《钱玄同日记》,1934年期间均无钱玄同参加北方学者大众与问题谈话会的记录。

二、《意见》是一篇通过剪辑拼接而成的伪作

从上文可知,刘复、刘梦苇、赵元任、江绍原、林语堂、胡适、周作人、顾颉刚、钱玄同都不可能参加北方学者关于大众语问题的谈话会。也就是说,《意见》提到的与会人员,竟有超过一半的人不可能出席此次谈话会,这意味着,所谓北方学者关于大众语问题谈话会,可能子虚乌有。又,记录者声称“从头至尾,一五一十把他们的谈话记了下来”,但是经笔者核查,《意见》中的发言,其实出自各人已经发表的相关文章和书信,详情如下(依照发言先后)。1.周作人的发言,出自1925年7月26日周作人所作之《理想的国语》(原载1925年9月6日《京报•国语周刊》第13期);2.俞平伯的发言,出自1925年8月21日俞平伯所作《<吴歌甲集>序》(见顾颉刚编《吴歌甲集》,上海:上海文艺出版社,1990年影印本)第二至五自然段;3.胡适的发言,出自1925年9月20日胡适所作《<吴歌甲集>序》(见顾颉刚编《吴歌甲集》,上海:上海文艺出版社,1990年影印本);4.钱玄同的第一次发言,基本上抄录自1925年9月2日初成、1926年2月8日改定的钱玄同所作《<吴歌甲集>序》(见顾颉刚编《吴歌甲集》,上海:上海文艺出版社,1990年影印本);5.孙伏园的发言,基本上摘录自他所作《国语统一以后的附言》(原载1925年12月13日《国语周刊》第27期);6.林语堂的发言,系依据他的《谈注音字母及其他》(原载1925年《京报•国语周刊》第1期),经剪裁、拼接而成(林语堂在《谈注音字母及其他》中提出了23条主张,据笔者核对,《意见》中林语堂的发言,第一至四条摘录自《谈注音字母及其他》一文中第一至四条,第五条由《谈注音字母及其他》一文中第十四至十七条拼接而成,第六条摘录自《谈注音字母及其他》一文中第十八条,第七条摘录自《谈注音字母及其他》一文中第二十条);7.魏建功的发言,出自1925年6月22日魏建功写给钱玄同的信(原载1925年7月5日《国语周刊》第4期);8.刘梦苇的发言,出自1925年7月6日刘梦苇写给钱玄同的信(原载1925年7月26日《国语周刊》第7期);9.钱玄同的第二次发言,全部出自1925年7月22日钱玄同给刘梦苇的复信(原载1925年7月26日《国语周刊》第7期);10.吴稚晖的发言,出自吴稚晖1927年所作《草鞋与皮鞋》(《吴稚晖学术论著第三编》,上海:广智书局,1931年)。综上所述,可判定《意见》是一篇通过剪辑拼接各人旧作而成的伪作。

三、《意见》作伪者及其作伪动机

那么,《意见》在何种情形下因何目的被作伪并经何途径留存下来?这样留存下来的《意见》在多大程度上能使后人了解或认识到“历史真相”发生发展的过程?下面拟先探讨《意见》作伪者及其作伪动机。

《意见》发表在《社会月报》的“北京通信”栏目。虽然文前有记录者的一段说明,但全文未见记录者署名。欲知记录者(作伪者)情况,还得从刊物本身入手。《社会月报》于1934年6月15日创刊,编辑者陈灵犀,理事编辑冯若梅,发行者胡雄飞。《社会月报》第3、4期卷首均为“大众语问题特辑”,《意见》便属于该特辑刊载的文章之一。这两期“大众语问题特辑”,实由曹聚仁发起和主编,其依据有三:一是曹聚仁为《社会月报》编辑人陈灵犀的“至好”,曹聚仁曾替陈灵犀编办的《社会日报》撰写社论,每日一篇,还“为社会日报拉稿子”;二是发起大众语问题讨论的《征求意见的原信》由曹聚仁署名并寄出,而《社会月报》第3期刊载的鲁迅、吴稚晖、赵元任等的回信,也都是写给曹聚仁的;三是中国新闻史学界泰斗方汉奇认为,曹聚仁是《社会月报》的实际主编(编辑)。既然“大众语问题特辑”由曹聚仁发起和主编,他即便不是《意见》的作伪者,此作伪行为也得到了他的默许。实际上,曹聚仁在编辑“大众语问题特辑”时,确实存在作伪行为。朱正已撰文证实,《社会月报》第3期刊载的题为《答曹聚仁先生信》的信件,并不是鲁迅写给曹聚仁的,而是鲁迅写给魏猛克的。鲁迅本人对此不但有怨言,还颇感恼怒,他在1934年11月14日声明说:“我并无此种权力,可以禁止别人将我的信件在刊物上发表,而且另外还有谁的文章,更无从预先知道,所以对于同一刊物上的任何作者,都没有表示调和与否的意思;但倘有同一营垒中人,化了装从背后给我一刀,则我的对于他的憎恶和鄙视,是在明显的敌人之上的。”此事当时文化界人士多有知道的,如1935年1月28日田汉致鲁迅的信中就说:“我们知道先生那信是写给猛克的,曹聚仁君不能不负擅登的责任。”

《意见》杜撰了刘复、刘梦苇、赵元任、胡适等参加所谓北方学者对于大众语各问题的谈话会,竟然言之凿凿说是记录者亲身见闻。类似的假话,曹聚仁是说过的。曹聚仁在《北行小语》一书的序言《自古成功在尝试》里提到,他在1950年代的北京旧书摊上“找到了所有胡适之博士的著作”,并且还提到并引录了胡适写给张慰慈的一封赞美苏俄的书信。曹聚仁说这封信是他在《独立评论》上看到的。据曹聚仁所言,他到达北京时,适逢中国大陆正开展“胡适思想的批判”,曹聚仁看到了“胡适著作被焚被禁的实情”,既然如此,他竟然还能够在北京旧书摊上“找到了所有胡适之博士的著作”,这不能不令人怀疑其真实性。再说他引录的胡适致张蔚慈信,此信写于1926年胡适游苏之时(徐志摩曾在1926年9月11日出版的《晨报副刊》公布此信),而《独立评论》创刊于1932年,经查《独立评论》,根本就没有刊登这封信。这种把他人旧作硬说成是新作的张冠李戴的做法,与《意见》的作伪手法,何其相似!曹聚仁在此文中抄录了他写给胡适的一封信,他在信里邀请胡适去新中国看看。这封信辗转多年后才到达胡适手中,据1957年3月16日胡适日记:“收到妄人曹聚仁的信一封,这个人往往说胡适之是他的朋友,又往往自称章太炎是他的老师。其实我没有见过此人。”胡适此言固然透露出他在1957年海峡两岸关系紧张背景下对偏向新中国的曹聚仁抱有敌意,但以胡适的为人,当不至于捏造事实诋毁曹。就这些情况推断,既然曹聚仁曾多次说谎甚至杜撰事实,那么,他在1934年杜撰北方学者举办大众语各问题谈话会,也不无可能。退一步说,即使《意见》并非他炮制的产物,我们也至少可以肯定两件事:一是既然曹聚仁关注北方学者对大众语的态度,他就应该清楚当时北方学者其实并没有举办大众语问题谈话会,换言之,他应该知道所谓北方学者谈话会实属子虚乌有;二是作为编辑,曹聚仁默许了《意见》的作伪行为。曹聚仁杜撰或默许他人杜撰北方学者举办大众语各问题谈话会的动机是什么呢?这还得从大众语运动的发起说起。1934年5月4日,汪懋祖在南京的《时代公论》发表文章《禁习文言与强令读经》,主张中小学生学文言和读经,小学学习文言,初中读《孟子》,高中读《论语》、《大学》、《中庸》等。6月1日,汪懋祖又在《时代公论》发表《中小学文言运动》。同日,许梦因在《中央日报》发表《文言复兴之自然性与必然性》。南方(主要是上海)的一班文化人士,酝酿反击这些言论。陈望道、曹聚仁、乐嗣炳对此分别作过回忆。

陈望道在1975年口述、邓明以记录的《谈大众语运动》里说:

一九三四年,……当时的复古思潮很厉害。汪懋祖在南京提倡文言复兴,反对白话文,吴研因起来反击汪的文言复古。消息传到上海,一天,乐嗣炳来看我,告诉我说:汪在那里反对白话文。我就对他说,我们要保白话文,如果从正面来保是保不住的,必须也来反对白话文,就是嫌白话文还不够白。他们从右的方面反,我们从左的方面反,这是一种策略。只有我们也去攻白话文,这样他们自然就会来保白话文了。我们决定邀集一些人在一起商量商量。第一次聚会的地点是当时的“一品香”茶馆。应邀来的有胡愈之、夏丐尊、傅东华、叶绍钧、黎锦晖、马宗融、陈子展、曹聚仁、王人路、黎烈文(《申报》副刊《自由谈》主编),加上我和乐嗣炳共十二人。会上,大家一致决定采用“大众语”这个比白话还新的名称。

1934年秋曹聚仁写信给沈从文:

上海方面的反复古运动,起于几个关心语文问题的人。有一天,乐嗣炳先生往访陈望道先生,晤谈中说及复古倾向的可怕,想邀同一些关心语文问题的人联合发一反对文言复兴的宣言。第一次参加讨论的,有陈望道,胡愈之,叶圣陶,夏丐尊,傅东华,黎烈文,黎锦晖,王人路,乐嗣炳,陈之展,魏猛克和我,共十二人。还有陶行知赵元任两先生不及参加讨论,而同意于这宣言。宣言底稿,由陈望道先生起草,除表示反对文言复兴,还提出语文合一的积极主张,那草案定名为话语文学运动宣言。第二次集会讨论,在加厘饭店,在新雅酒楼,剧辩了四五点钟。关于消极方面,彼此意见颇能一致,关于积极建设,彼此主张各有出入。……乃由傅东华先生提议,定名为“大众语文学”,同时又决定几个基本原则。

信中的叙述较为简略,1949年后的回忆比较详细,其中说:“一九三四年夏天,一个下午,我们(包括陈望道、叶圣陶、陈子展、徐懋庸、乐嗣炳、夏丐尊和我)七个人,在上海福州路印度咖喱饭店,有一个小小的讨论会……先由我们七个人轮流在《申报•自由谈》上发表意见……当时,由抽签得了顺序,陈子展兄得了头签,笔者第二,以下陈、叶、徐、乐、夏诸先生这么接连下去”。

而乐嗣炳的回忆是:

(一九三四年)六月初的一天,我和望老分别联系在“一品香”茶馆举行一个聚餐会,当时我正在主编《乒乓世界》附刊《连环两周刊》,就用此刊物征稿的名义,开了这个会。当时邀集名单十二人:陈望道、叶圣陶、陈子展、乐嗣炳、马宗融(复旦教授)、王人路、赵元任、沈雅冰、夏丐尊、胡愈之、黎烈文、黎锦晖、文振庭。

……

六月十五日,又召集了第二次会,在四马路聚丰园,每人出一元钱,出席的三十多人,名单背不出了,其中有曹聚仁,傅东华,很多是手上掌握报刊的人。……我们定调子不划圈圈,展开广泛的讨论,在讨论中建立大众语。当前的主要任务是反复古反文言,只要在这一点上志同道合,各人都可以发表自己的意见,扩大反文言反复古的统一战线。具体办法,由黎烈文联系《申报•自由谈》为据点,发表一组文章作为大众语运动的引论,开展讨论。名单先后由各人自己认定。认第一篇的是陈子展,二、陈望道,三、乐嗣炳,四、胡愈之,五、叶圣陶,六、夏丐尊,傅东华。

以上三人的叙述,有一定出入。但三人都提到大众语问题聚会有两次,各家关于第一次聚会的时间、出席人数的说法基本相同,因而可以肯定:第一次聚会的时间在1934年6月初,地点是“一品香”茶馆,十二人出席,主要内容是反对文白夹杂,不反对白话文;第二次聚会在1934年6月15日,地点是“上海福州路印度咖喱饭店”或“四马路聚丰园”,有三十多人参加,这次会谈决定了一个各人轮流发表言论的秩序。乐嗣炳说:“曹聚仁没有参加发动大众语运动前两次会谈。”这恐怕不是事实,曹聚仁至少参加了一次聚会。

三人回忆中的南方学者聚会,不但在当事人及研究者的叙述中,成为揭橥大众语运动的标识,而且其文学史意义至今被人们津津乐道。可是,当时掀起的大众语运动,虽然在南方轰轰烈烈,在北方却显得十分冷清。金絮如说:“文白大众语的斗争,在京(南京——引者按)沪一带,已然成了很能引人注意的论战,而在北国文化界中,却未见有热烈的探讨。”因此,“这个问题,无论在任何立场上,都有注意之必要”。如何“注意”呢?办法便是不能任由南方学者单方面讨论大众语问题,还要带动、催促北方学者参与进来,造成一种南北学者“热烈的探讨”的声势。曹聚仁对此颇感急切,1934年8月他在邀请沈从文参与大众语讨论的信里把“北方学者对于这问题(大众语问题——引者按)的沉默”归因于“最大原因还是对于这问题的隔膜”,因此详述南方学者发起大众语讨论的经过和主要观点,最后殷切地说:“我诚恳地请求北方学术界,莫再矜持了,即算南方学术界是空虚浅薄,有切实研究的更该发表一点切实的意见!”在曹聚仁恳求下,部分北方文人如沈从文、吴敬恒做了答复。问题是,仅有沈从文等少数几个北方学者对大众语发表意见,显然不够。可以解决问题的办法,便只能是从北方学者以往发表的关于文言白话的文章中,摘录若干,经剪辑拼接而成文。于是,也就不难明白,为何《社会月报》的“大众语问题特辑”会出现《意见》,为何此文以醒目的标题突出“北方学者”。《意见》一文表明,不仅南方曾有过陈望道、乐嗣炳等召集的大众语问题聚会,北方也有钱玄同黎锦熙主持,胡适、周作人、赵元任、林语堂等参加的大众语各问题谈话会,于是乎一南一北,俨然形成了地不分南北、人不分保守激进,“热烈的探讨”大众语问题的局面。

四、思考:史实遮蔽与形象建构

从1927年陈望道等南方学者召集聚会反对复古反对文言文开始,大众语运动伴随着新派、旧派、不新不旧派之间激烈的话语权力斗争,当胜利者最终大权在握时,对其当初的种种言行如何表述,自然是极其关心的。当学界就谁最早提出“大众语”口号而聚讼纷纭时,曹聚仁以当事人的身份指出,并非陈子展或者瞿秋白,他还很关注王瑶的《中国新文学史稿》对大众语运动领导人的论说。同时,曹聚仁明确告诉人们,要想知晓事实真相,“那就该看看大众语运动专辑再说了”。他关心大众语运动发起人的文学史书写,试图把人们的视线引到包含《意见》在内的“大众语运动特辑”。即便陈望道、乐嗣炳等当事人对“大众语运动”的回忆,也颇多着墨于本人在其中起到的作用,所以他们的相关回忆对1934年南方学者聚会的描写便是“语多微文”。各人对大众语运动的过程予以增补删削,起先是汪懋祖、许梦因的形象被刻意矮化以彰显大众语的正当性,接着是胡适和林语堂被当作阻碍、反对大众语的新典型,遭受批评和抨击。光有这些负面形象自然不够,还需要从两个方面建构正面形象:一是明确大众语运动发起人名单,二是营造南北学者热烈讨论大众语问题的声势。于是,就有了上述陈望道、曹聚仁、乐嗣炳述说的1934年南方的大众语讨论聚会,就有了“大众语问题特辑”及《意见》的出笼。

作为南方学者关于大众语问题聚会的主要参与者,陈望道、曹聚仁、乐嗣炳对与会者名单和讨论主题的回忆,有些作了遮蔽处理,有些则被突显。陈望道比较详细地叙述了第一次聚会,对第二次聚会一字不提;曹聚仁在1949年后的回忆中突出了他本人的地位和起到的积极作用,却漏掉了他在1934年致沈从文信中提到的聚会的真正组织者陈望道;乐嗣炳的回忆相对比较完整、详细,但他先说曹聚仁参加了第二次聚会,接着又肯定地说“曹聚仁没有参加发动大众语运动前两次会谈”,所述前后矛盾。这些遮蔽与突显的真实意图,无须分辨,但是陈望道、乐嗣炳、曹聚仁作为大众语运动发起人的形象却深入人心,以致我们今天在书刊和网络上,随处可见曹聚仁等乃“大众语运动始作俑者”之语,这不能不归功于相关回忆对史实的清洗和对其人历史形象的建构。

作为北方学者热烈讨论大众语问题的直接证据,《意见》一方面强调这次谈话会的真实性,另一方面遮蔽北方学者对大众语的不同意见,突出他们观点中的相似或相同点,借此给读者造成一种印象,即通过谈话会,北方学者对大众语问题达成了共识。为此,《意见》的写作、发表和内容,都经过了精心的“制造”。

首先,《意见》采用会议记录方式写作,发表在“北京通信”栏目。用会议记录方式写作,不仅强化了谈话会的真实性,还能够使读者获得现场感。至于《意见》在《社会月报》发表时,标题前用方框醒目地标注“北京通信”,这也是别有意味的。在民国报刊中,“××通信”栏目刊载的大都是新闻稿。编辑把《意见》嵌入“北京通信”栏目,可使《意见》获得新闻报道的真实性和及时性。

其次,《意见》的发言者都是长住北方的新文学作家,而且基本上都是语言学家或语言改革的积极推动者。最先发言的几个人,周作人、俞平伯、胡适、钱玄同、孙伏园,都是著名新文学作家,黎锦熙是影响很大的语言学家,这些人无疑是北方学者的代表。当天出席谈话会却没有发言记录的,有赵元任、顾颉刚。是他们不曾发言还是记录者疏漏了?《意见》中没有赵元任的发言,应当是《意见》作伪者考虑到赵元任对大众语的意见已发表在《社会月报》第3期,故无需赘述。没有顾颉刚的发言,则是因为顾颉刚从编办《歌谣周刊》开始,就主张文学语言的民间化方向,这与《意见》中其他发言者的意见,不大同调。只有具备相同或相近的大众语观念者,才在《意见》中发言,这个遴选条件及其实际效果,便是要给读者带来北方学者就大众语问题达成某些共识的印象。虽然如此,记录者仍担心读者未必看得明白,于是借黎锦熙之口,在《意见》结尾作出宣言式的“结论”:“我们主张汉字革命”。

甚至,连《意见》发言者所占篇幅,也刻意做了“厚此薄彼”的安排:一方面以较多篇幅突出周作人、钱玄同、胡适等名人的发言,另一方面以极少篇幅记录刘梦苇、魏建功等青年作家的意见。这个做法,与陈望道、曹聚仁等在1949年之后关于大众语运动发起人的回忆中突出自我、弱化他人,如出一辙。由于一部分史实被遮蔽或者叙述含糊其辞、模凌两可,致使相关文献史料对事实真相的记录显得颇为轻率,遂引起后人作出各种猜测乃至议论纷纭。

然而,无论陈望道等三人回忆当年发起大众语运动的聚会,还是曹聚仁杜撰或默许他人杜撰《意见》,其心血都没有白费。经过精心选择与遮蔽,三人在中国现代文学史上作为大众语运动发起人的形象深入人心。《意见》发表后,南北学者积极参与大众语论争遂被写进文学史,只有当人们看到曹聚仁当年恳请北方学者参与大众语讨论的信函时,才可能对文学史中相关书写产生怀疑。质言之,曹聚仁对于《意见》被编造出来并广泛传播的真相,不可能一无所知,但他似乎要故意遮蔽北方学者没有积极参与讨论大众语问题的客观性,而硬要描述成南北学者热烈讨论的局面,其目的在于通过凸显大众语运动的社会反响,建构和巩固他作为大众语运动发起人之一的历史形象。柯文(P.A.Cohen)在《历史三调》中指出,真实的事件、当事人的经历与后人建构的历史神话是历史的三个面向,被书写的历史与历史的真实之间有着巨大差异。历史需要“为政治、意识形态、自我修饰和情感等方面的现实需要服务”。当事人的某种“现实需要”驱使他们对历史事件进行剪辑拼接,借此建构形象、制造神话,后人对“现实需要”的坚持,往往使他们轻信当事人的相关陈述,以致历史过程中的种种细节被遮蔽,掩埋在时间的尘埃之下。

中国现代文学史料异常丰富繁杂,其中难免有真伪难辨者,因此史料辨伪在现代文学研究领域尚需得到进一步重视和更有力的提倡。既要加强史料辨伪,也应该注意到,真史料和伪史料各有其用(作伪的需求、作伪者的动机、伪史料产生和作伪过程等都能揭示很多问题)。比如,由于被判定为伪作,《意见》的史料价值下降。如果我们就史料而谈史实,《意见》及其叙述的北方学者大众语问题谈话会很容易被人们排除在信史的范围之外,认为这些仅仅是曹聚仁出于某种目的而编造的谎言,是历史的“虚像”。其实,《意见》仍可在一定程度上传递相关历史信息,如果把它与其他文献史料放在一起,进行重新解读,就可能表达新的含义,乃至与其他文献史料互证。而《意见》便会从伪作转变为大众语运动研究的重要资料,通过它得以重新建构历史“虚像”叙述背后隐藏的“实像”。这使我们意识到,通过伪作去寻找那些被遮蔽与建构的历史图景,实为一种值得尝试的研究路径。如此研究路径,既不同于梁启超把史料处理分别为“正误”和“辨误”,也不同于杜维运概括的“史料的考证”。梁启超和杜维运处理史料的重点在于辨别真伪,本文的研究路径并不满足于辨别史料真伪,而是在此基础上继续追问:史料是怎样形成的?史家为什么要这样书写?这样的书写,有无以及有何史实遮蔽与形象建构?毋须讳言,这体现出自觉的史料批判意识。