锦城浮云见玉垒:李劼人晚年书信二三事(上)

晚年书信(1960-1962)的发现

李劼人生前居家成都外东沙河堡菱角堰,这是他在抗战时为避日机轰炸,在城东郊区购农田修筑的住宅,自题名“菱窠”,意思是虫鸟的巢穴。此宅初为茅屋,四周竹篱环绕,院门前有一荷塘。此宅院在李劼人生前修葺过一次,其身后又有两三次改建,遂成为目前主屋仿砖木结构,院内有水池和曲径回廊的格局。改建是由李劼人故居文管所完成的。李劼人逝世后,菱窠捐公,文革后就地建成李劼人故居文管所,对外开放,但地处僻静,少有游人。

我之涉足李劼人研究是一个偶然的机会,我和朋友去那里喝茶,偶与管理人员闲聊,发现有关李劼人的档案和照片资料甚丰而无人问津,遂提出利用故居的资料撰写一本专书。很早就读李劼人,视其小说造诣甚高,对他生平有所了解,故居内又不乏其生平资料,经整理,不久即撰成《李劼人图传》,于2005年出版。在《图传》之后,又整理李劼人晚年书信,其一部分是五十年代初期,李劼人工作履职写给相关政要的信函,作为档案材料被保留下来,另一部分则集自十年前所发现的六十年代初期的书信,这是他一生中所留下的往返信札最密集的时期,这些信函所得来的途径却十分蹊跷。

李劼人祖上世无房产,一直赁屋而居。1939年为避日机轰炸,在成都外东沙河堡附近购地修得一农家小院,因门前有一池塘种植菱角,自题“菱窠”于院门。此后居家于此,解放后虽任副市长,亦将市内所分公寓房退掉,不曾离去。李劼人在此度过晚年。院落房舍经修葺而从茅屋变为瓦房。下图为“菱窠”新院门

2005年五月,李劼人故居文管所在成都送仙桥文物市场发现一批李劼人晚年书信,邀我到场鉴定,我看后确定这是一批珍贵的文献,促其收进。之后,2007年6月和8月在同一来源,又各征集到一次。三次购进的信札分别支付了八千元、五千元和四千元,付钱不能出具发票,这在当时购进是有一定难度的,故居文管所联系市文物管理部门,并筹到资金来源,还是妥善处理了这个问题。这些书信并不是原件,是拍摄洗印后贴于档案纸上的,但书信数量蔚然已成规模,含李劼人手札一百一十三封,出自李劼人亲笔,其价值自不待言。

这些信件还包括了与李劼人通信往返的信件五十三封。书信入藏后我即动手整理,稍后正赶上《成都文艺》创刊,遂逐期发表,三年之后结集出版了《李劼人晚年书信集》。 遗憾的是其间还是有一次因筹资不及时被漏收了,故整理出版的《李劼人晚年书信集》,写给各色人等的信札缺少1961年下半年和1962年上半年的部分。这一部分当还在民间流传或存放。

李劼人书信的来源,一直是一个谜。当时到成都西门送仙桥一个古董铺子里鉴定这批书信时,店里主要经营陶器瓷器字画一类,故居工作人员郭志强领我去到那里,店主并没有告诉这些拍摄的信札的来源,细审之下,才发现这些照片可能来自某机构过期的档案,每一封都有登记,有的拍摄后的信面还在一些文字下用红笔或蓝笔划出杠,有的还有批注,这些批注文字透露出对写信者或受信人监控的意味。

这些信件应是追随发出和接收日期即时被拍摄的,但是为什么要这样做,怎样被拍摄的,中间经过哪些程序,后来又怎样来到市场坊间流通,则不得而知。以李劼人身份的合法性,为什么会受到这种非法的待遇,自然会引起我们对那个迷茫岁月的深度反思。

这些信札进了文管所后,为安全起见不再出库,也为了整理时对拍摄不清晰的照片可在电脑上放大处理,以便于识辨誊正,故请人用数字相机翻拍了置入硬盘,我就在电脑上开始对书信的整理工作。存档照片的一部分清晰可辨,另一部分则因聚焦不准而模糊不清,加之是从手写文字识别,甚至非常难以辨认。整理工作做了三年,成书时为了给读者提供更多的信息,将一部分清晰的书信原照附于排印的信函之后,但把档案纸部分做了裁剪。

我常想,世事难料,李劼人大约至死不知道自己享受了书信被非正常拍摄的待遇,而他在毫不知情的情况下,并无任何不当思情举措被拍摄照片者所获,足以证明其正大光明,一身浩然之气,当然也有他的谨慎。监控者依据什么这样做,当存疑;这样做的事非曲直,其令人可指可惧之处,自有公论。然另一方面,李劼人本没有保留信底的习惯,如果不是有人坚持数年,这么持之以恒地把这些信札拍摄保存,则他自成体系的这一批书信体文学遗产,则当随岁月而流逝,又不可不谓是一种损失耳。

李劼人1961年6月10日致魏时珍函。魏嗣銮(1895-1992),字时珍,四川蓬安人。李劼人中学同学,亲戚。早年入少年中国学会,留德获数学博士,晚年任四川大学教授,是中国介绍爱因斯坦相对论第一人,著有《孔子论》。

李劼人书信发现之时,我曾到北京李劼人的女儿李眉的寓中拜访。经询问于李眉,由于岁月久远,尤其是经过“文革”的洗劫,即使李家也没有将这些信函保存于万一。 李眉先生得知发现了这批信件分外关心,稍后在她患病卧床之时,最关心的就是父亲李劼人书信的整理工作,《成都文艺》初刊的李劼人书信她必先读之而后快。

我在整理工作中每遇疑义——如某人与李家的关系、李家当时的社会关系等——非文献查阅可解决的,便通过电话向她咨询,她总认真作答。2007年9月6日李眉病故,她去世后,答疑的是她女儿李诗华,也总是很支持书信的整理工作,一直到成书。但李眉对父亲的往来信札何以被非正常拍摄一直深感不解,至终不能释怀。

《李劼人晚年书信》是他生命最后两三年,与故交、友好、家人、亲戚、读者、编辑及其他人的通信,而这些年恰逢一个特别的时代:那时,共和国成立刚逾第一个十年,经历了土地改革、三反五反和反右斗争,进入了高举三面红旗之后的三年“自然灾害”时期。中国在历经了一个内患外辱的较长动荡时期之后,实现了历史上的大一统,但治国方略和现代化进程还在艰难的探索之中,三年“自然灾害”又给国家建设和人民的生活带来困苦重重。此时,政治的作用和需求凸现,以阶级斗争为纲正当其时,文化大革命隐隐酝酿,二十年后的社会变革和转型,还没有显现端倪。

国际上,既区分为以美国为首的资本主义和以前苏联为首的社会主义两大阵营,成冷战对垒局面,而社会主义内部也产生了中国和苏联的分歧,并且日渐公开化。李劼人晚年书信,正是书写于这样一个历史时期,而他的身份既是名小说家,文学界领袖,又是无党派人士,省、市和全国三届政协委员和人大代表,四川省城人民政府副市长。

依我个人的观点看,李劼人身为作家,自然明白,书信乃私人交流经眼往复之物,不似作品,是为了发表而写,所以,这批书信畅所由言,信手拈来,生活工作,创作经历,家常里弄,市场供求,琐琐碎碎,鸡毛蒜皮,在不经意间写成,常常一半页纸信笔书来,一挥而就,随写随寄。读这些书信随意而自然,就像和一个老人聊天,能触摸到他的生活和思想脉络,有很强烈的真实感。

而大家一贯熟悉的,曾国藩家书的说理训诫、傅雷家书的谆谆善导、罗曼.罗兰和梅森葆情书的热情浪漫、甚至里尔克书信的诗意性……,在晚年李劼人这里,似乎都难以寻到。他的书信几乎完全是生活的写实,通篇所述皆琐碎而拉杂,世俗而现实。但恰恰正是这批信札,一经我整理出版,遂引起很特别的回响,尤其是在智识者间,甚或有老教授凌晨便电话叙其欣喜;有书赠大学,竟被传阅磨破。

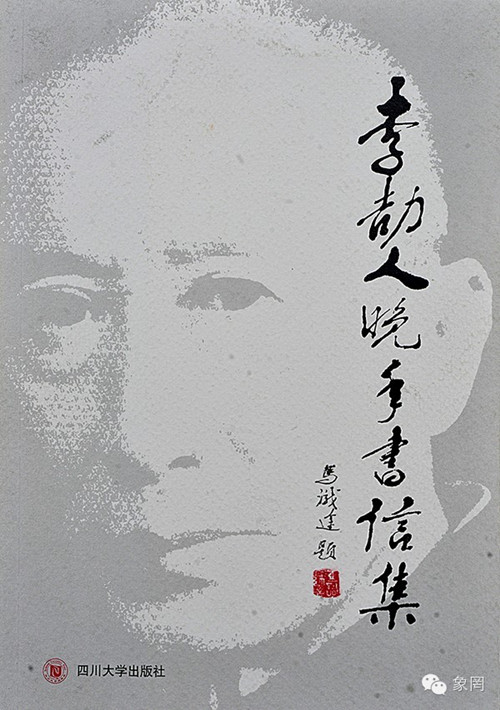

王嘉陵主编 《李劼人晚年书信集》 四川大学出版社 2009

李劼人夫妇和孙儿1961年合影于总府街,时年李劼人70岁零4个月,夫人杨叔捃时年62岁又10日,李氏离去世已不到一年的时间。

如果说年长者阅读这些信札多少有怀旧的色彩,读此集者却也不乏中青年,就在出版社编辑这部书信集时,年轻的编辑们就异常喜欢读这些书信文字。我想,这就是李劼人的魅力,这些书信不经意间记述的社会生活和透露出来的人文信息,就像恩格斯曾称赞巴尔扎克的小说关于商业经济的描写,胜过了那个时代的所有的经济学家。

李劼人无意间详细记述了三年“自然灾害”时期人民的经济生活和日常生活方式,我们几乎可以从细微之处感受到那个时期生活的细节,布料、日用品、粮食、肉和蔬菜价格的变化,经济困难、资源匮乏状态下生存的艰辛,政策的影响,民风民俗,以及人际关系。这些书信以极平常的心境,还述说了一个老人多重社会角色的生活,在艰难困苦的生活环境中,他的亲情,他的友情,他的社会活动和文学创作。虽然时隔约半个世纪,阅读这些书信,仍然使得我们如同在展读一段栩栩如生的历史画卷,对远逝的生活感同身受,感叹岁月蹉跎,往事并不如烟!

在《象罔》预告李劼人专辑期间,现居京畿的戴光郁先生看到,旋即微信告知,其父戴执礼先生为李劼人友人,因戴氏乃“四川保路运动”及辛亥革命资料的研究者和整理者(函中所言“尊编史料”即指此),故过从甚密,我序言简略叙及,但尚不知戴执礼竟然就是光郁的父亲,嘉陵术有专攻故敏锐,顿知光郁乃戴氏后人,遂又添笔。说来也巧,光郁曾是《象罔》旧刊的插图者,今又因李劼人专辑叙父执往事,全为《象罔》缘分。光郁旋又奉呈李劼人予其父信札四通,有两封与《李劼人晚年书信》增补本同,独这封不见。公诸于此,也算心香以祭旧时代两位亡友。

李劼人晚年的书信,也反映了李劼人作为一个乡土作家、一个百科全书式作家及其文人素养的的来源。例如,李劼人也是一个藏书家和书画收藏家,藏书和书画藏品极丰,身后有二万余册古籍线装书捐赠省图书馆,有一千余件古代书画作品捐赠博物馆。这些图书字画是怎样搜集起来的呢?他的晚年书信,透露出那些字画搜集的过程。他从并不宽裕的工资和稿费收入中拿一点钱买字画,经济困难时期也考虑了让不得已卖字画的人能得一点钱渡过难关。而且,他在收藏时就已抱着将来把藏品捐赠公藏的态度。他请篆刻家治印时(见致川大教授、金石家周菊吾信),曾自拟文请刻一枚“一度藏于菱窠” 印章。表明现在收藏这些艺术珍品或珍贵文物,只是暂时的,并不要永久占有,他的家人的确在他身后把他所有的藏品捐入公藏。

当然,在个人多重的社会角色中,李劼人本质上是个小说家,我们重点关注的仍然是这一方面。李劼人及其往来书信,谈论很多的话题之一,是他在重写的鸿篇巨作《大波》,这可以说是研究《大波》和评论《大波》的一手资料。书信叙述的生活环境和写作环境,也是影响文学活动的重要方面。李劼人晚年这批书信,至少对我们厘清两个方面的问题有所助益,即:哪些因素影响李劼人晚年的创作,以及李劼人晚年小说的文学地位。

李劼人是个天才的小说家,他的“大河三部曲”《死水微澜》、《暴风雨前》和《大波》写作于二十世纪三十年代,达其创作生涯的巅峰,是中国现代文学史上最优秀的现实主义小说,至今余韵悠长,流传于世。尤其是《死水微澜》,至今不失为语言优美,人物鲜活,呼之欲出,堪称为现代中国最好的小说。1949年后,晚年的李劼人,虽然担任成都市副市长之职务,但在任职最初三四年之后,尤其是1957年反右斗争之后,实际上较少过问行政事务,主要精力放在了小说《大波》的写作上。他从1954年开始,应作家出版社之约,开始将此三书修订重版。

用他自己的话说:“《死水微澜》因为基础不错,改的只有十分之一,不用费劲。”此书1955年10月就再版了。“《暴风雨前》改了三分之二。”于1956年再版。《大波》从原三卷本改为四部,从1956年写到1962年逝世尚未完成第四部,改动很大;仅其第一部,“内容比以前增加了三分之二,篇幅却减少了五分之二。” 全书几等于重写。我曾发表过这样的意见:再版《大波》是重写,而不是修订或改写,对于重写再版后的《大波》,已经可以把它当作另一部作品来阅读。然而,就作品的原创性和文学性而言,李劼人后期的创作很难超越其前期的巅峰时期。奠定其一生文学地位的基础应该确定于二十世纪三十年代,而不是五六十年代。文学作品本身的质地可以说明问题,而李劼人晚年书信折射出一些促成李劼人晚年改写《大波》和影响他写作的因素,也可以说明问题。

这里不能不提到,新中国成立后,李劼人的身份有了很大的变化,《大波》从1956年起开始重新创作,《大波》的重写也会受到这一因素的影响。和其他很多作家不一样,李劼人的一生不仅是作家,年轻时当过县衙吏员、出洋留学到过法国,回国后作过报人、教授、餐馆老板和实业家,有着丰富的阅历;而从1950年到1962年,他又增添了新的角色——担任成都市人民政府副市长。大约开始三四年间,李劼人恪尽职守,努力发挥一个文人副市长在城市建设和文化建设上的作用。1954年李劼人开始修订再版三部曲,其实这时他已很难履行一个副市长的职责了,反右斗争后由于在反右斗争中受到严厉的批评和冲击,就更难了。

就这一点而言,李劼人重操旧业,归队写作,也许是一个不得已的选择,尽管他本质上的确仍然热衷于写作。李劼人在他晚年的书信中多次透露,他不问行政事务已久。例如,六一年四月写给张丹崖的信中,谈到对川剧排演送京演出事言:“至于领导,另有专人。区区早为道院之经,不预其事久矣。”接着,又写道:“弟正专力写作《大波》第三部,迄今已写出定稿四章……设无多大耽搁,今年十月下旬可望结束。”表明他虽“为道院之经”,却仍然笔耕不辍。

有人说在作家和副市长两个角色之间,李劼人并不愿意从当“官”,而更热衷于写作,这似乎缺少实证。雷兵撰文《“改行的作家”:市长李劼人角色认同的困窘》,以档案材料为据,对此有较为中肯的分析,似更接近事实,即李劼人上任副市长职务之先,的确对担任共产党领导下的副市长感到疑虑和迟疑,但以他丰富的履历和学养,他是有“兼济天下”之抱负的,这从他担任副市长之后,就努力为这一职位工作,甚至完全放弃写作数年,可以得到证实。

我想,从1949年到1954年,李劼人大约有五年之久没有动笔弄文学,如果他能够在副市长职务上施展抱负的话,他是可能放弃文学创作而专注于行政工作的。然而,1953年至1954年之交,李劼人率团访朝归来,感到工作环境有异样的变化,少有人来找自己汇报工作了,找了政令不通,副市长的职权无法行使,也解决不了问题。正好此时作家出版社联系出版他的三部代表作,要他做一些修改,他才重操旧业,很快投入旧作的修订、改写与创作。尔后,他虽然居于副市长位上,但主要精力放在文学写作上,写作之际却又并没有脱离、也不可能脱离副市长的身份,也许,这就是他的困窘。

对于像李劼人这样秉承了传统文人气质的作家,那段时间并不是文学创作的理想时期。那时,即使党内作家丁玲,也难免屡屡政治上受到质疑,遭受迫害,被开除党籍,不再有作品问世。而可与李劼人相提并论的作家曹禺、老舍等,虽都有对旧作的修改,巴金也有新作问世,却皆可言之费力不讨好,所写所作与他们一生的文学地位极不相称,令人扼腕。只有沈从文,深感思想上的压力,自五十年代不再写小说,改而研究古代服饰,反而有意外的学术收获。有文学天赋的钱钟书也是这样。他本是学界中人,回归学术,乃情理中事,但以他写《围城》而展现的文学才华,从此再无小说问世,终属憾事。

李劼人一定要在不适合于他这类作家创作的时间回归写作,自然有他特别的驱动力,也许他必须通过写作,摆脱副市长职权失落的尴尬,找回自己作家的地位?他找回了。但是对一个作家而言,重写《大波》的动机,多了受到那个时代的语境和个人处境的影响的质疑。在当时的政治环境下重写《大波》,和他最初写作三部曲时的心态和背景,已经有许多不同。

李劼人一生都在为一家人的生计奔波,到了晚年,家庭经济压力的影响仍然是不可忽略的。李劼人担任成都市副市长,月薪约人民币差几元二百元,据他和儿女信中谈起,一大家人住在菱窠,衣食等生活日常用度(含帮佣和私人秘书工钱),只够一半。( 他写道:“故自今年二月以来,家中每月要多开支二百元之谱。这样的情况,若再延长一年,尚可勉支,过一年,便须走入困境了。除我家外,绝大多数的知识分子和靠低工资为生的,早已困顿不堪!”) 另一半从哪里来?1950年,李劼人辞去乐山嘉乐纸厂董事长职务时,仍保留了股东的身份,从公司领取定息。据1960年一、二季度领取定息收条,李劼人在嘉乐纸厂的股份有一万零二百二十四股,一季度领得定息127.8元,这只是补充不足之一部分;另一部分则来源于稿酬。

李劼人写信多次谈到稿酬,和出版社谈,和编辑谈,也和儿子和女儿谈,从中能看到那时稿费的变化沿革和体制对这种变化沿革的影响,(例如,从1961年1月起,执行稿酬新规定,“即专业作家支月薪,亦支稿酬;业余作家只支稿酬。稿酬等级不变,而俱只支付一次,将来无论印多少次,多少册,不再付酬。据说,这样规定,既使作家不再蹈‘一本书主义’覆辙,又使脑力体力的报酬,不致差距太大……”)能了解李劼人对稿酬的态度,(他在写给出版社的信中屡屡谈到稿费计酬,并写道:写东西说钱, “似是鄙事。但窃思之, 到底也算劳动的结果, 非常正当, 固不解以鄙事视之。何况目前生活之资, 除主粮一项外, 一切有所调整, 日常开支, 视前增加了几倍, 每月工资收入有限, 时感不安, 欣不关心鄙事, 殊不可能。”这在计划经济时代如此表达对稿酬的态度,殊为不易。)也反映了稿酬在李劼人生活费用中的比重。李家在保证了基本生活需求之后,改善生活,提高生活质量,主要依赖于他的稿酬。以下几段文字分别摘录于几封他写给儿子和女儿的信:

“历年所积稿费, 已于去年改修所住房子用光, 目前生活之资, 又待调整, 所余无多的稿费, 只够津贴几月, 手边过分拮据, 也是影响写作故也。”(1961年5月16日致中国中国现代文学编辑部)

“......计算我手边尚存三四千元,足够接到《大波》第三部的稿酬收入也。”(1961年5月31日致李远岑)

“自从生活必需品价值普遍调整之后,虽家开支不大,但凡低薪收入者,无不在痛苦支付中。我家向来每月开支在三百五十元上下,(而副市长工资只有一百九十五元五角。)从今年二月起,每月开支都超出了五百元。其实生活过的并不怎么优裕,(因为物资太少,控制极严,即愿过份优裕亦不可能。)只是每天在自由市场上多买几斤蔬菜,和每周在政府小吃部买几份诸如夫妻肺片、麻婆豆腐之类的荤菜而已。”(1961年5月31日致李眉)

“计我现在存款,已达一万一千元,(但应补砖墙尾数,到底是几百元?尚不知道。扣除此数,当然不会到一万一千元也。)又可贴补家缴几月。因此,尔母手笔也放得更宽,也更舍得多买一些吃的东西,虽仍不免为吵吵神,然而已不那么茅焦火辣。亦因此,蛇大窟窿大,每月用款,不但不能因物价之渐稳而减少, 反而以东西之好买而仍有增加。算来,此项尚不足用以改修厢房。但厢房土墙头,茅顶坏,确应改修。只好明年,添盖几千斤麦草,补一些黄土、石灰,暂支两年,待到《大波》第四部有几万元收入,而《急湍之下》(大波之后新作之暂名)写有部分时,再行改修成砖头楼房。今年底,若白茄竹仍不好买,则须抽出二千元,将当面一堵砖墙打起,庶可免被再盗,而安居也。”( 1962年8月17日致李远岑)

所录仅为李劼人所谈稿费使用的一部分,但已可窥见稿费对李家生活的作用。李家居于菱窠独院,从农舍茅屋,逐渐修葺一新,成为稍微舒适的居所,所花费前后近两万元,这在当时是一笔巨额资金,像李劼人这样以工薪为生者,非有稿酬这样的来源,是无法筹足资金实现的。此外,李家和杨家的亲戚(如舅母和堂表兄弟姊妹),自幼交好的朋友(如魏时珍)人等,不时向李劼人求助,或者向他借贷,李劼人乐善好施,有时主动给他们一些资助;李劼人有收藏图书字画的雅好,这也需要一些经费作支撑。