郑振铎先生的几本藏书

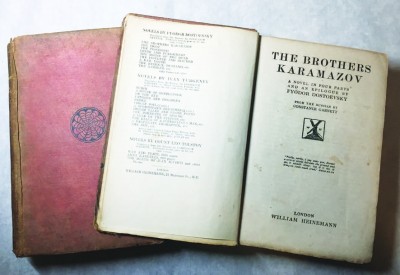

郑振铎送给耿济之的英文版《卡拉马佐夫兄弟们》

《芥子园画传》

郑振铎

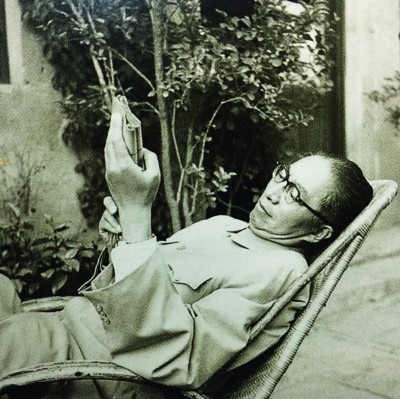

最近看到振铎公公躺在藤椅上聚精会神读书的照片。振铎公公的儿媳朱明磊伯母告诉我,这是振铎公公的女儿小箴在北京黄化门住宅院子里给他拍摄的,时间是上世纪50年代。我凝视着这张照片,想起我珍藏了几十年的振铎公公的两本藏书,于是把它们从书架上取了下来,看着这两本历尽沧桑的书,心里翻腾了起来。这两本书在我心里分量很重,它们是我高中学习外文时的外国文学启蒙书,陪伴我走过了几十年的人生旅途,书上还留下了我那时稚气的中文注释。

这两本书一直在我的书架上珍藏至今,那是一个世纪以前伦敦出版的陀思妥耶夫斯基的名著英文版小说,是英国杰出的俄国文学翻译家康斯坦斯·加内特(Constance Garnett)女士从俄文原著翻译的。一本是1912年初版的《The Brothers Karamazov》(《卡拉马佐夫兄弟们》);另一本是1913年初版的《The Idiot》(《白痴》)。这两本小说的扉页上都有振铎公公的签名和编号,收藏日期都是1920年9月3日。

振铎公公的一生和书有着非比寻常的缘分。他爱书,读书,买书,藏书,译书,写书,失书,售书,救书……他离不开书,他和书在一起奋斗了一生。

从明城墙读书会起步的文学生涯

1920年9月3日又是个什么日子呢?这里要提一下北平(今北京)明城墙上的一个读书会。1917-1921年间,在北平高大的明城墙上经常会出现一群年轻学生,他们放学后爬上高高的城墙,席地围坐在一起,拿出一堆花生瓜子,一边吃一边兴致勃勃地讨论不休。这是一个大学生读书会,其中有一位精力旺盛、文质彬彬的书生,他就是读书会组织人,铁路管理学校的学生郑振铎,他的两位好友,俄文专修馆的学生瞿秋白和耿济之(我外公),以及燕京大学文科学生许地山,中国大学英文系学生王统照等人都兴致勃勃地参加了郑振铎的这个明城墙读书会。这是一群非常活跃的文学青年,他们时常结伴去美国基督教青年会图书馆借了世界各国文学名著来阅读,也经常写些诗歌、小说和时政评论文章发表在北平、天津、上海的报刊杂志上,后来又发表在他们自己创办的《新社会》 《人道》旬刊上。他们交流读书心得,讨论人生,以及对社会和时政的看法,一直到日薄西山,炊烟四起……19世纪俄罗斯作家托尔斯泰、普希金、陀思妥耶夫斯基、屠格涅夫、果戈里、契诃夫、高尔基以及法国作家莫泊桑等人的著作为这群明城墙上的文学青年打开了视野,外部世界发生的一切激励着他们,他们常从城墙上极目望去,想看到新社会的曙光……

他们一边如饥似渴地从书中吸取营养,一边开始翻译大量的文学作品,把书中精彩的新思想介绍给正在经历新文化运动的中国大众。瞿秋白和耿济之在1921年从俄文原著合译出版了《托尔斯泰短篇小说集》;郑振铎从英文转译了很多契诃夫等作家的剧本。1921年郑振铎编了一本《俄国戏曲集》交给商务印书馆出版,其中包括了他翻译的《海鸥》《六月》、耿济之翻译的《雷雨》《村中之月》《黑暗之势力》,以及其他几位好友的翻译作品。

《俄国戏曲集》出版后,郑先生第一次拿到了稿费。那天中午他极其兴奋,高兴得独自走进一家小饭铺“奢侈”地饱餐了一顿。肚子充实了,他的心里更是充满了自信,接着他去了一家常去的书店,用余下的稿费全部买了书。他自己也没有想到,他的文学生涯就从那天正式开始了!

从收藏日期来看,我书架上这两部厚厚的英文版陀氏小说就是他在那个时候购置的,也许正是在那家书店里购买的呢。郑振铎先生爱书、买书、读书,在他的朋友中是出了名的。眼前的这张照片上,振铎公公在休息时仍孜孜不倦地捧着书……

合作翻译陀思妥耶夫斯基全集的宏大计划

郑振铎先生和英文版《卡拉马佐夫兄弟们》《白痴》又有什么关系呢?

“五四”运动以后,瞿秋白在梁启超的支持下去俄国考察,郑振铎和耿济之则留在了国内,他们联络了周作人、蒋百里、沈雁冰、叶圣陶等师友在1921年发起成立了文学研究会,蒋百里当选为主席,郑振铎为书记干事,耿济之为会计干事,沈雁冰为文学研究会机关刊物《小说月报》总编辑。郑振铎起草了会章,周作人起草了成立宣言。文学研究会的宗旨是“普及文学知识,翻译引进国外先进文学,整理中国古代文学”。文学研究会成立后不久,郑、耿俩人商定了一个宏大的计划——合作翻译陀思妥耶夫斯基全集,并决定首先翻译陀氏巨著《卡拉马佐夫兄弟们》,由郑振铎从英译本转译,然后由耿济之用俄文原版校订。振铎先生译了第一、二章后,因为著书繁忙,一搁笔就是好几年。耿济之在毕业后被派往俄罗斯从事外事工作,空余时间一直在坚持俄罗斯文学翻译,他非常关心这部书的翻译情况,有次在给郑振铎的信中提到自己很喜欢这部名著,很想把它早日翻译出来。郑振铎当时正在进行《插图本中国文学史》的写作,“所耗的时力,直接间接,殆皆在于本书。”他知道自己没有时间,也知道密友的心愿,即刻非常高兴地复信极力鼓励济之动手翻译,以早日完成他俩的共同心愿。随后又把自己收藏的英文版陀氏作品寄送给耿济之作翻译时的参考。家母说我珍藏着的这两本英文小说就是其中的两本。耿济之接到书信后大喜,立即停下手上的一切工作,在书桌上铺开了摊子,正式开始翻译起来。《卡拉马佐夫兄弟们》上半部是耿济之在西伯利亚的领事馆中译成的,下半部则是他在上海孤岛时期(日军侵占上海时期)译完的。在日伪的鼻子底下坚持这样的翻译工作,时时要防备搜查,其中的危险和艰辛困苦自然是一言难尽。郑振铎和耿济之深知《卡拉马佐夫兄弟们》是陀思妥耶夫斯基在生命最后十年中完成的最后一部巨著,阐明了他一生对生命的领悟,反映了他的全部哲学思想观念。2

这是一部研究陀思妥耶夫斯基的重要著作,更是研究人类信仰的一部巨著。陀思妥耶夫斯基巧妙地将严肃的人生哲学和引人入胜的故事情节有机结合在一起,使这部作品成了久传世上的文学名著。上世纪80年代中国高教部将此书列入大学生必读书目。从这里我们也可以窥见上个世纪初郑、耿两位先生决定首先译介这部书的重大意义。

1938年耿济之抱病完成了这部巨译,1940年良友复兴图书印刷公司出版了上集,赵家璧亲自给他送来了样书,他高兴得在家里小小庆祝了一番。家母在回忆录中说好久没有见到他的笑容了。他的朋友茅盾、郑振铎、傅东华、王统照诸位先生都送来了亲切的贺词。在战火连绵,日伪查禁,出版社纷纷关闭,文学刊物大多停刊的压抑萧条环境下,孤岛上海竟然出版了一部由著名文学翻译家翻译的世界名著,这对中国的文艺界是个极大鼓舞。

这部书的出版可以说凝结了好几位朋友的心血:耿济之坚持不懈的努力,郑振铎的不断鼓励支持,赵家璧和老舍的无私支援,茅盾、傅东华和王统照的鼓舞和关注,这部百万言的浩瀚名著终于由赵家璧和老舍主持的晨光出版社在1947年完整出版了。在战事连绵、民生凋敝的年代,出版这样的名著不是一件易事。此时耿济之已经病故两年,生前未及看到全书,实为遗憾。陀思妥耶夫斯基花尽了生命的最后十年写成了这部巨著,耿济之也花尽了生命的最后十年译成出版了此书,这并非只是巧合。我书桌上的这两本郑振铎的藏书见证了他们那一代人为了中国新文化事业锲而不舍的精神。

振铎公公是个大学者,著作等身。前面提到的《插图本中国文学史》和他同期著作的《文学大纲》就是其中的两部重要的传世著作。他是著名的作家、翻译家、文学史家。中学时期读到振铎公公的《文学大纲》,把我引入了世界文学之林;近几年读了他的《插图本中国文学史》,使我对文学有了更深刻的理解。振铎公公说:“文学乃是人类最崇高的最不朽的情思的产品,也便是人类的最可征信、最能被了解的‘活的历史’。”文学的“土质是情绪……土色是美……不美,当然不是文学,文学是产生于人类情绪之中的,无情绪当然更不是文学”。他认为催促我们的文学向前发展不止的重要原动力有两个,就是“民间文学的发展”和“外国文学的输入”。这也是振铎公公毕生在做的事业。他翻译了很多契诃夫的剧作。印度诗人泰戈尔的诗集《新月集》和《飞鸟集》也是他最早译介到中文世界里的,并在他的译笔下脍炙人口,流传百年……

个人藏书惨遭劫难,为国抢救珍稀文献

对于读书人来说,最为尴尬痛苦的事情莫过于卖书以换取柴米油盐。而这种事情发生在郑振铎身上不止一两次。抗战时期,兵荒马乱,流离颠沛,生活极其艰难,有段时间郑振铎竟然只能靠卖书来养活自己和家人。他辛辛苦苦收藏的《四部丛刊》、百纳本《廿四史》……都卖掉了。后来他又卖掉了一大批明版书、几百种清代总集文集,使他最伤心的是那部石印本《学海类编》,实在舍不得,但不得不卖了。每本书皆寄托着他“个人的感情。如鱼得水,冷暖自知”。卖书后的感觉真是无可名状。振铎公公说:“售去的不仅是‘书’,同时也是我的‘感情’,我的‘研究工作’,我的‘心的温暖’!”“不卖,非饿死不可。卖了,却不断伤心,眼泪只能往肚里倒流下去。”

可是“一·二八”事变发生后,郑振铎宁饿不卖的书却遭到了大劫。他在上海东宝兴路的寓所被日本人侵占,寓所内不及转移的100多个书箱被日本人用刀斧斫开,内中两万余册民间唱本全被盗走。“八·一三”战火烧到上海时,余下的80多箱书,近2000种,包括元版、明版典籍全部失落。最令人痛心的是振铎公公20多年来收集的十余箱《诗经》及《文选》、未及刊行的清代文人多部手稿,以及在欧洲收集的文艺和考古学方面的书,全部烬于一旦。

前几年,朱明磊伯母来信告诉我,虽然振铎公公失去了几乎所有的个人藏书,但他曾经组织了一个“文献保存同志会”,从日本侵略者手中为国家抢救下来了数以万计的珍贵宝籍,现大部保存在台湾的图书馆。朱伯母嘱我有机会去台湾时看看。

这让我联想起《纽约时报》畅销书作家罗伯特·埃德塞尔的历史小说《树立丰碑的不朽英雄们》。上世纪40年代,希特勒在欧洲战场上节节败退,发出密令:一旦德国失败或者他本人死亡,必须把在欧洲各国抢夺的所有稀世文物宝藏全部毁掉。于是盟军即刻组织了一支由英法美博物馆艺术家组成的珍宝抢救队,这些人深入敌后,为保护人类文明建立了丰功伟迹,甚至牺牲了生命。书中有这么一句话振聋发聩:“如果摧毁了整整一代人的文化,就好像他们从来没有存在过。这就是希特勒想要的东西,这件事我们不能让步!这是我们的历史,历史是决不允许被窃取、被破坏的。”

而几乎就在同一时期,在中国抗日战场上也活跃着这样一支历史珍宝抢救队。其代表就是学者、文学家、考古学家、收藏家郑振铎。他们于1940年在孤岛上海成立了一个秘密组织“文献保存同志会”,五个成员是:郑振铎、上海暨南大学校长何炳松、上海光华大学校长张寿镛、商务印书馆董事长张元济、版本收藏家张凤举。这些学者同样没有使用过枪支,甚至手无缚鸡之力,但他们抱着同样的信念——“这是我们的历史,历史是决不允许被窃取,被破坏的”,在日伪的威胁恐怖中抢救出来一大批中华民族珍贵的文化遗产。

振铎公公和“文献保存同志会”与当时迁都重庆的国民政府教育部长陈立夫、朱家骅等人联系,争取到了购买这些珍贵文献文物的资金,通过商务印书馆等处出面鉴定、收购,抢救这些文物。在上海沉沦之前他们把这批珍贵文献运往香港。不料香港沦入日军手中,很多文物又被劫掠到了东京。直到日本投降后,1946年这批文物才归还给了当时台湾的“中央图书馆”。今天的台湾珍藏着当年“文献保存同志会”抢救下来的善本古籍,这是世界上中华古籍藏书最多的书库。在善本方面,有约12300余部,近126000册,其中包括敦煌写卷、宋本、金本、元本、明本、钞本、稿本、校本等等。

郑振铎和他领导的“文献保存同志会”功不可没,他们是树立丰碑的不朽英雄。除台湾外,在北京故宫博物院和国家图书馆里也保藏了大量郑振铎保护下来的国家珍宝。

上海孤岛时期,郑振铎和好友耿济之、赵家璧、梅兰芳、王统照、周予同等人一起经历了非常艰难的岁月。有人劝振铎公公和外公耿济之去重庆大后方,外公身体不好不能成行。振铎公公也坚持不走,他对外公说:“我不能走,我有东西在这里。”他指的就是那些抢救下来的国家珍宝。他们隐姓埋名,每天生活在日本侵略军的威胁恐怖之中,外公的家被日军抄了两次。后来在振铎公公的建议下,外公在善钟路(今常熟路)开了一家蕴华阁旧书店,帮助专事收购珍贵线装古书。这里也是他和振铎公公等朋友相聚议事的地方。书店取名“蕴华阁”,“蕴华”是振铎公公夫人高君箴的字号,意味深长,蕴藏中华文化之意也。外公起早摸黑,在那个只有一个店员的小书店里还继续着他和振铎公公年轻时的初衷,译完了陀思妥耶夫斯基的三部长篇名著。

我的书架上还保存着清末民初的《芥子园画传》(李笠翁先生论定版)两集,儿时外婆用来嘱我临摹学画之用,原有三集,一集后来遗失。家母说是振铎公公在上海孤岛时期留在外公处的,可能和那时抢救古书之事有关。振铎公公当时为《芥子园画传三集》写的题跋道岀了当时危难的境遇和他的心情:

余于劫中先后得彩印本程氏墨苑、十竹斋笺谱、画谱,今又收得此本,龚氏四种。二十余年间,求其一而不能得,不意于此二三载中,乃并获之,不可谓非奇缘也。收异书于兵荒马乱之世,守文献于秦火鲁壁之际,其责至重,却亦书生至乐之事也。彩印版画尚有风流绝畅图、殷氏笺谱、萝轩变古笺谱诸书,均流落扶桑,何时能或一睹欤?大地黑暗,圭月独悬,蛰居斗室,一灯如豆,披卷吟赏,斗酒自劳,人间何世,斯处何地,均故不闻问矣。幽芳居士书。

振铎公公,这位肩负着保护中华民族文化历史使命的“幽芳居士”,在那样危险的黑暗大地上居然还如此淡定、幽默,保持着他天生乐观的秉性。

“为有直肠受臧否,岂无白眼看沉浮。买书贪得常倾箧,下笔浑如不系舟”,茅盾先生对郑振铎一生的评价,道出了一个活生生的爱书、读书、著书、译书、护书,正直、率真的振铎公公。他视书比自己的生命还重要,书和他相伴了一生……