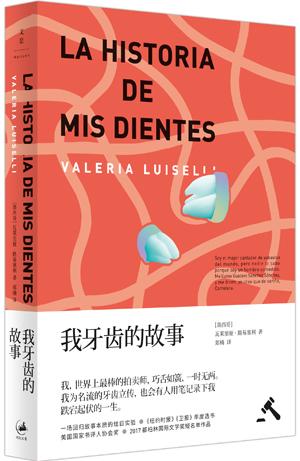

瓦莱里娅·路易塞利《我牙齿的故事》:艺术与生活协作的成果

关于世界上最棒的拍卖师高速路的怪诞传记在英语国家文学圈赢得一片喝彩之前,《我牙齿的故事》却在作家瓦莱里娅·路易塞利的老家墨西哥“收获”了不少质疑。《自由文学》杂志(Letras Libres)发表的两篇书评中有一些挺扎眼的形容,比如,“烂笑话”和“纯闲扯”。书评的两位作者和阵营里其他本土文学评论家感到不满的原因之一,是因为年纪轻轻的墨西哥文学新星路易塞利将小说中诸多平凡人物以大作家命名。他们虽然个个是如雷贯耳的人文“经典/标杆”(canon),但却被“去经典化”(decanonization),被赋予的新身份和“经典”或“标杆”毫不相关:比如养了只金刚鹦鹉、死于破伤风的邻居,和“文学爆炸”代表作家之一的胡里奥·科塔萨尔同名;比如对西班牙爱得深沉也恨得深沉的大哲学家米盖尔·德·乌纳穆诺,是个外表正经却迷恋偷情、为人龌龊的电台主播;还比如,另一位“爆炸”巨匠卡洛斯·富恩特斯摇身一变,成了高速路的叔叔,一个卖意大利领带的售货员;诵着关乎人类存在问题至理名言的福柯、乔伊斯和萨特,也被编入高速路家的家谱……“自以为是!”其中一位撰稿人颇为嗤之以鼻地用了这么个字眼儿。

但上述一切,并不是小说家路易塞利编出的毫无意义的笑话。在我看来,将文学经典从原本的文化情景中剥离正符合《我牙齿的故事》创作实验的初衷。在几次采访中,路易塞利都提到了马塞尔·杜尚的“现成物”艺术概念(ready-made art)给其小说创作带来的灵感。杜尚将本无艺术价值的日常生活用品放置在艺术馆的聚光灯下,并赋予它们“意义”和“价值”,路易塞利却反其道而行之:她闯进万神殿,将笔直矗立在聚光灯下的大师们拉下神坛;她塞给他们裁缝剪刀、报纸和幸运饼干,给他们套上脏兮兮的衬衫或是五颜六色的小丑套装;她拉着他们迈出神殿,奔向大街,混入人群。

路易塞利说,去情景化是为了“清空(这些文学大师的姓名所代表的)含义或内容”。她所思考的是,一旦这些文学人物走出他们所属的圣地,和小说叙事交织在一起后,又会产生何种新奇的效果?而艺术和生活之间的关系,是否会通过这次文学实验而获得某些新的意义?作者在一次采访中提到,她最初并不清楚这部作品会发展成一部小说。她在后记中写道,这本小说正是艺术和生活协作的成果,在于引发大众思考如下问题:艺术馆墙内的一切和墙外墨西哥普通大众的日常生活之间是否存在或缺失一座“桥”?胡麦克斯果汁厂的工人们像19世纪古巴雪茄厂的朗诵者一样,以平常人的身份介入甚至“入侵”了文学创作。一部“狄更斯 + MP3 + 巴尔扎克 + JPG”的“拼贴小说”(pastiche)由此诞生。

艺术和生活、文字和图像、虚幻和真实的边界被模糊,可以说《我牙齿的故事》是一部充满游戏意味的后现代实验小说。它或许也可以被归类进“反成长教育小说”;更确切地说,“反艺术家成长小说”:主人公高速路一生经历了妻离子散、遭绑架偷盗、艺术事业惨淡等诸多磨难,但在临死前却并未和不尽如人意的社会环境达成妥协,并未发出任何发人深省的所谓人生顿悟:高速路还是那个高速路,那个在光怪陆离的墨西哥现代社会执拗地高声叫卖赝品的“怪人”。《我牙齿的故事》令读者很容易想起西班牙黄金世纪时期描绘底层边缘人物日常、以幽默反讽为特色的“流浪汉小说”(novela picaresca), 尤其是巴洛克大师弗朗西斯科·德·克维多写于17世纪初、代表了此类型文学高峰的《骗子外传》(El Buscón):主人公以第一人称叙事,绘声绘色地描述了种种伎俩,期望以此过上贵族的生活;堂·巴布罗斯和高速路一样,同一群下三滥的痞子和骗子为伍;两则讽刺漫画般的夸张故事,均在“上下颠倒的世界”里以失败告终。

喜欢令作品不断进化的路易塞利,为中译本贡献了修改后的手稿,和西语原版、英译本相比有诸多结构调整和内容修改。在翻译过程中,路易塞利给予了我极大的帮助和自由。我们俩住在同一个城市。在翻译这部小说之前,我作为读者去过几次读书会,对瓦莱里娅的印象也仅限于她是近几年在北美兴起的西语美洲文学潮最重要的青年作家之一,一经接触,我发现她是个有趣而认真的人。有一次我问她,“güera de huipil”这个自相矛盾的文化形象怎么翻译才好:“胡依皮尔”(huipil)本是墨西哥和中美洲黑发印第安居民的传统服饰;而这组词直译过来,是“穿着胡依皮尔、金发碧眼的白人姑娘”。她本给我写了一段长长回复,但后来索性删了,将这个问题发到社交网络上,大家一起讨论:有人建议用“逛精品时装店的嬉皮士”(hippie de boutique);还有人贴出了以此造型制作的一对人偶。

在翻译的过程中,我试图跟随着原文活泼的墨西哥方言,为了让文字变得鲜活有趣而采用了更为口语化的表述。我试图跟随着游走在大街小巷的主人公,绘出一幅“失意收藏家的墨城地图”。这幅地图是破碎、流动且不稳定的,就像是一个空间游戏。这让我想起了路易塞利曾为《卫报》撰写的一篇名为《楼顶房间的入侵者》(Intrusos en los cuartos de azotea)的文章。她曾在北大西葡语系的讲座也是关于这个题目。《楼顶房间的入侵者》关于另一个空间游戏,关于在20世纪初一群爬到房顶上引领了艺术革命的艺术家和知识分子,他们占据了原本是工薪阶层或低收入人群住所的楼顶房,改变了楼顶房所代表的意义,并在艺术和生活之间搭了一座桥。路易塞利在文章最后写道:“从这层意义上讲,屋顶房的(艺术家和知识分子)住户们可以被看作译者:他们在城市的里外之间搭桥,在英语和西语世界之间搭桥,在墨西哥土著人口和墨西哥精英阶层之间搭桥,在本土和异国之间搭桥。”就像那群房顶上的艺术家,《我牙齿的故事》的主人公在城市空间中游走的行为也不自觉地带着“入侵/推倒隔断/搭桥”的意味。如德· 塞杜所说,城市漫游者以行走作为日常“战术”来改变着空间权力规则、打破固有的空间隔断。小说的主人公高速路骑着自行车在街头四处收集藏品,在迪斯尼乐园大街上建起了自己的“艺术馆”,然后进行了一场“去博物馆化”的游戏:他和同伴们“入侵”了艺术馆,将展品们从赋予艺术意义(或很多情况下,将意义强加于展品)的空间中剥离,然后通过荒诞不经的一系列“埃卡特佩克寓言故事”令它们重生。