王自亮:踩在滚滚中国车轮上,一写40年 经历过几个时代,诗歌成为了一代人的终身陪伴

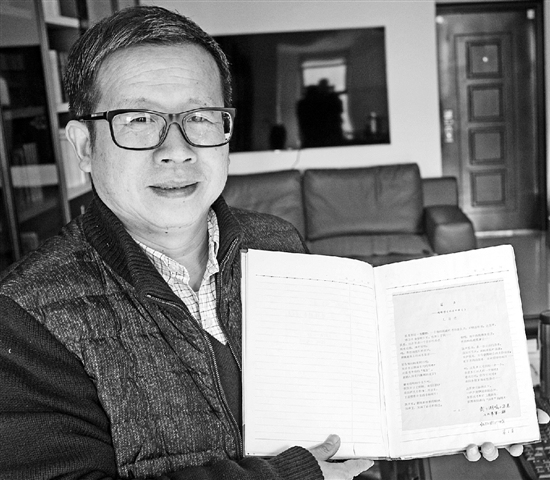

王自亮和他的第一首诗《笛声》。

王自亮是1977年恢复高考后的首届大学生,毕业后从机关到报业到车企到高校,做过科长、处长、研究员、《台州日报》总编辑、吉利汽车副总裁,现任浙江工商大学教授。

大学毕业后,他工作35年了。但王自亮写诗的时间甚至更长。

上世纪70年代,进入杭州大学中文系不久,他就迷上了诗。他的诗和他的人生一样,经历了诸多阶段,“50后”的他,说自己有幸见证、经历了农耕文明、工业文明、后工业文明在中国奇妙地轮番上演,他的诗也经历过喷发、沉寂、迷惘、饱满。

“像我们这样的人,经历过几个时代,不知不觉,诗歌成为了终身陪伴我们的东西。”王自亮对钱报记者说。

不久前,王自亮凭长诗《上海》获第二届“江南诗歌奖”。600行的长诗《上海》,写近百年崛起的上海,东西方文化交错中的上海。

“或许要我这样一个旁观者来写,才能更看清楚上海真正的样子。”他说。

偶然开始写诗,一写就写了40年

王自亮出生在东海边,是台州黄岩人。

从小爱读书的他,家住在“洪家街”一条十字路口旁,家中俨然成了周围同学、伙伴借书、交换书的中心。

小学四年级他就开始读巴金、冰心、茅盾。《巴金文集》第九卷,翻了上百遍都有,书翻烂了,几乎能背,好像在文学中找到了第二个现实,另一种生活。

王自亮祖上是书香门第,族太公王咏霓是晚清进士,曾作为参赞随同许景澄出使欧洲五国,取道美国、日本回国,后经李鸿章提名任安徽大学堂总教习。他的太公也是举人,小时候听祖辈的这些故事,对他也有影响。

高中毕业后,王自亮做了代课教师,在黄岩的两所中学教过语文、化学、物理,另外还曾学过车木这项手艺活。

1977年,是他人生的一个转折点:高考恢复了:“对我们这代人,这太重要了。假如没有恢复高考,我们走上的生活道路可能完全不一样。我可能会在一个小企业、小商店里,或者是个跑单帮的,或者是个手艺人。”

爱好文学的他,第一志愿就填了杭州大学中文系。王自亮回忆,那时的杭大是浙江省文科最强的大学。在杭大任教的姜亮夫、蒋礼鸿、徐朔方、沈文倬等老师,都是一代大师。

国学大师姜亮夫先生给他们做古汉语讲座,学生们就都傻掉了:“原来世界上真有学富五车的人。而且这些老先生还很有民国风范,时不时加几句英语。”

还有,当时教《诗经》、《离骚》的老师,上课不是朗读,而是吟唱,带着学生一起唱。所以王自亮《离骚》至今记得很牢。

写诗,则是偶然开始的。大一时教写作的余荩老师,布置每人写首诗作为作业。王自亮写老战士在长征路上演奏笛子,苦中作乐:似乎隐含某种时代精神。

《笛声》,写于1978年,是王自亮的第一首诗。

“没想到的是,第二堂课,余荩老师第一件事就在课堂上表扬这首诗,分析了很多。这是对人最高的褒奖。我一下对诗歌近乎疯狂地热爱,”他顿了一顿,“后来想,我就干脆写诗吧。”

于是王自亮读了大量诗歌作品,从大学的二年级开始,在各大报纸刊物上开始发表诗歌、散文。

回望那个时代,王自亮特别感激他诗歌的两个启蒙老师,余荩老师,和当时《诗刊》的副主编邵燕祥老师。

他从二人身上看到那时健康、呼应的人际关系:大家都热爱诗歌,以诗歌的文本来认知一个人,互相成为朋友,不功利。

就这样,写诗40年,王自亮出版了5部诗集。

一辆车的诞生就是一首诗的诞生

大学毕业后,王自亮回到台州。大学的学习,使他对故乡有了更丰富的认知:东海的动荡与包容、力与美,台州人的深沉、生动,台州数十年的发展,这些方面构成了台州对他冲击力的全景。

“认识脚下这块土地,需要几次反复,不是一次完成的。”台州在王自亮身上烙下的印记很深。

日常工作对时间的压榨,有时也会使他暂时放下诗歌。

记者读了王自亮吉利副总裁身份的数十篇新闻报道,从自身的表达到媒体的表述,几乎看不出这是一个诗人。

工作与创作,在他看来并不矛盾,只不过是时间分配的问题。有时工作还会给诗歌带来启示:“汽车公司的严谨、零部件匹配、研发的艰辛……”

其实,这个过程和创作很像。

“一辆车的诞生,就是一首诗的诞生。诗人从某种意义上讲,就是精神上的手艺人。我学过手艺,也搞过工业,我深知这一点。任何文本,都不像诗歌那样,能一眼看出你是粗制滥造还是精心打磨。是出自自然,还是勉强拼凑。”王自亮说。

12月12日,王自亮凭长诗《上海》获第二届“江南诗歌奖”主奖。600行的《上海》,创作用了一年左右,修改了20多遍。

“我心中的上海到底是什么,并不重要,”将到耳顺之年的王自亮,稳稳坐在木椅上,不徐不疾,“要写大家的心中的上海,大家的共识,以我的个人经验来传达,这才是诗歌。”

对谈

钱报:对于这个时代诗歌写作的各种现象:新工人诗歌、“乌青体”、余秀华热等等,你怎么看待诗歌成为热点、谈资?

王自亮:在我看来,新工人诗歌、乌青体、余秀华热,并不是一回事。我真正看重的是新工人诗歌,这是百年新诗中的一件不容忽视的事,因为它为新诗发展注入新的元素和活力,诗歌有可能与现实直接焊接在一起,个人生活经验和感知被工人诗人用极为犀利、直白和可感的语言凝固下来,成为历史—心理标本,而且我们可以从中直接感受到苦闷和诉求,力量与温情。美国有一些杰出诗人,就来自工人阶级和其他社会底层。

当然乌青体和余秀华也是有其存在价值的,余秀华我见过一面,读过她几乎所有的诗,她颇有诗歌感觉,有些诗篇写得很棒,出人意料的好,但她作品水平并不整齐和稳定,作为一种声音值得关注,但媒体和有些人大肆炒作,是不足为训的。

至于乌青体,也是诗坛的特例,当然有他存在的价值,但没有达到诗歌流派和稳定风格的地步,也没有什么新发展。诗歌不应该成为热点和谈资,只有耸人听闻的事件和出人意料的现象,才有可能人人谈论。

钱报:诗歌会不会进入到你和学生的交流当中?

王自亮:我会在课堂上偶尔引用一些诗句,在我看来,诗歌与政治有关,虽然诗歌不一定直接写政治生活。现代化、政治文明是与诗歌相通的,文明进程与诗歌息息相关。更多的是,我在课余与学生分享诗歌,每年都指导大学文学社团举办诗歌活动。

钱报:常常能听到人说,写诗歌要靠“坚持”,你怎么觉得?

王自亮:其实可以不用“坚持”这个词。“坚持”给我们的感觉,好像这个事情很难,值得做,但又不容易集中注意力,不情愿,要调动各种意志、聚焦来坚持。

我不太赞成用“坚持”这个词,其实诗歌一直在我心中,无非是我们有没有更多的精力去培植、关注它。在我工作再忙的时候,出差,还总是要带几本诗集读。虽然那时候还不能全心全意地写诗,但是诗意和对诗歌的把握,我是有的。

诗歌是扎根在我们心中的一棵树,更多时候我们浇灌它,给它阳光雨露、特定的气候,它蓬勃生长。我们如果不去打理它,可能诗歌就在心中熄灭掉了。这样的人也大有人在。

但对诗歌艺术的追求,不断与时俱进的态度,这个是我一生中坚持的。