“七月派”诗人朱健的诗歌人生

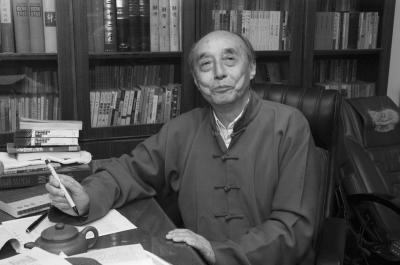

朱健

再过几个月,朱健先生就94岁了。《开卷》杂志的主编董宁文说,据他了解,朱健是目前惟一健在的“七月派”诗人。8月18日,由董宁文主编、我采访整理的图书《人生不满百——朱健九十自述》由文汇出版社出版,在上海书展上亮相。返回长沙后,我带上还散发着油墨清香的新书,去潇园看朱健先生。他很开心,好几次大声说,这本书是“偶然中的偶然”。朱健先生的儿子杨铁原笑着补充,也是“偶然中的必然”。

谁的人生不是偶然中的偶然,偶然中的必然呢?只是这些“偶”与“必”的内涵与组合千差万别,千变万化,才有了多姿多彩、百味丛生的生命图景与滋味。对于朱健先生,不论偶然或必然,被动或主动,在那根交织了时代风云与人生决择的命运抛物线上,随着他晃晃悠悠,起起伏伏而不弃不离的,是一颗或隐或显的生命之星——诗歌。

“一睁开眼,就看到天上黎明的星星”

开启朱健人生第一记忆的,就是闪耀着星星般朦胧而美好光亮的几分诗情诗意:“我真正有个人清晰记忆的开始,就是1926年我3岁,离开家去长芦盐场的情景。记得托尔斯泰回忆说自己有记忆,是他的母亲用襁褓包他时触摸到他皮肤时的感觉。我记得非常清楚的,就是在妈妈怀里的温暖。那时候去天津要到济宁坐火车,从黄垓到济宁有九十里路,坐那种鸡公车,出发得很早。母亲抱着我,大约风一吹,天冷,我就睁开眼了,一睁开眼就看到天上黎明的星星,感到妈妈怀里的体温,又睡着了。这是人生里第一次独立的清晰的记忆,很有诗意。妈妈的体温,我一辈子都记得这个体温,最深刻。”

“黎明的星星”“妈妈的温暖怀抱”“吹醒人的风”……上天挑选非常有诗意的组合意象,迎接这个睁大眼睛探望新鲜世界的孩子。

后五四时代的大幕布景,也已经徐徐拉开。传统文化与新文化交错迸发的地理空间和家庭氛围,为未来的诗人铺筑了一张感知原生文化、触发生命底色的温床。

朱健的家乡是山东郓城,就是《水浒》里说的及时雨宋江的老家。对于小朱健,这座小城真是一个天然的感知中国传统经典的小天地:

“站在家门口杨村看梁山,就是远处一片云彩一样的小山了。我上小学时经常路过的一条小巷子,就叫乌龙院,宋江住过的地方。外祖母住的那个镇,叫黄堆集,传说就是晁盖他们智取生辰纲的黄泥岗。黄堆集的东门外,姑妈家住的地方叫祝河口,则是宋江‘三打’的祝家庄。”

朱健小学毕业时,第一次进书店买到的第一本书,就是第一次使用新式标点翻印的古典名著《水浒》。一个假期看下来,原本作文写不好的朱健仿佛开了窍,无师自通,突飞猛进。

朱健的祖父是清末的进士,旧书读得好,当过地方官员,颇见过世面,给他很大的影响:“我很小,还不识字的时候,祖父抽鸦片,我就趴在他的那张鸦片床边上,他拿本《聊斋》,随便我翻到哪一篇,他就给我读那一篇,讲那一篇。我还记得有一篇叫《青凤》,有只狐狸,变得很小很小,在一位书生的腰带上趴着。书生回头一摸,只觉有个东西掉下来,竟变成一个美女。《聊斋》里这样奇艳的故事,给我很深的印象。我后来可以写点东西,还是因为这些古文的底子。”

后来,小朱健随祖父去天津呆了半年时间,接触了现代文明,大大开发了他的智力。他们住在海河边上豪华现代的租界房子里,小朱健看到了矿石收音机、电话、电灯,还常常坐汽车去看电影、听京剧:“这些新鲜的东西对我的刺激非常强烈。”

朱健的父亲和四叔父都是五四以后的大学生。1931年,梁漱溟在山东邹平进行乡村建设运动,后来郓城也成为乡建的实验区之一。朱健的父亲和他的同学一起跟着梁漱溟先生搞乡建。朱健则跟着父亲四处求学,也亲见“乡建培训班学员队列走过大街,步伐整齐,口号响亮,一色灰制服,有一股青春焕发的英武之气,着实令人振奋。”

随着抗日战争爆发,日寇占领山东,15岁的朱健成了流亡少年。1938年元旦,他跟随山东荷泽师范的同学一起离开山东,行程六千里,历时一年多,到达四川罗江,成为国立第六中学第四分校的学生。

幸运的是,在罗江这座川中小城,朱健遇到了第一位将诗歌引入他的世界,并影响他一辈子的恩师:著名诗人、作家李广田。其时的四分校由山东著名教育家孙东生担任校长,校风学风都颇为民主自由,有“川东小延安”之称。李广田自编教材讲义,为学生推荐解读了一系列世界名著。他的教学方法不拘一格,引人入胜,特别是他对诗歌的讲解,点化了隐藏于少年朱健心中的缪斯之神:

“天蓝的《队长骑马去了》,是他讲授的第一首诗。也是不用讲义,由他一人朗诵的第一次尝试,效果非常好。诗中反复出现:‘队长,啊,回来!’李老师解释说这就是诗的旋律,而且把‘旋律’二字特别写在黑板上,以示其对诗之重要。对我们来说,这是诗的启蒙,诗艺的最初一课。李老师向我们讲授了艾青的几乎所有名篇:《雪落在中国的土地上》《向太阳》《他死在第二次》《吹号者》………这些热情奔放、气势磅礴、感情深沉的诗篇,震撼了我刚刚开始觉醒的心灵,也捉笔写‘诗’了。第一篇送给李老师看,很快发还给我,笑着对我说:‘这不是诗……也不是散文。多读、多写、多练习吧,下苦功,也许你能写出诗来。’”

“像竹笋一样拱出来”的《骆驼和星》,是“一辈子的诗”

李广田预见的“也许”,不久即变成了事实。

1942年,正在西北公路局一个叫庙台子的车站当小站员的朱健,写出了第一首长诗《骆驼和星》。胡风称赞这首诗是“从一个深沉的胸怀里成长出来的故事”。1944年,长诗刊发于胡风主编的《希望》杂志创刊号,朱健一鸣惊人,成为当时颇有名气的年轻诗人。

晚年朱健将《骆驼和星》视为自我诗歌创作的最高峰,是不可再重现的“生命的自然的流动”,认为自己后来的诗歌也许技术更纯熟,但还是比不上这首诗。“因为我的生命不可能再有那样的经历,我不可能再有那时候的心灵敏感和纯净心境。”

朱健也在他的自述中专门谈到《骆驼和星》的创作过程:“就像一棵笋一样,突然拱出来,连我自己都不知道怎么写出这样一首诗。当时我不到20岁,没读过什么书,没多少经历,也没有什么构思,有如神助,突然就开始写起来了。我记得写完这首诗大概用了两个晚上,点着蜡烛写,自己把自己感动了,写得痛哭流涕,写完之后,正好太阳出来了,如释重负。”

大动荡时代里青年朱健的生活经历与真情实感,是这首诗歌的催生剂。1940冬,皖南事变前后,随着整个政治形势的恶化,国立六中四分校陷入了严重的动荡不安,党员和骨干份子开始分批撤离学校。朱健当时是读书会的积极分子,也不得不离开罗江去成都。在成都走投无路之际,朱健考上了远在兰州的西北公路局,辗转奔波于邠州车站、庙台子车站等地,希望找到机会奔赴陕甘宁边区,但未能如愿:“《骆驼和星》就是当时我的真实感受,想追求一个很美好的理想没有实现,很失落,很压抑,周围也没什么人可以谈话,但是这个愿望并没有放弃,还想以另外的形式来实现,哪怕遭受更多的挫折还是要实现这个美好愿望。”

这首诗,也是种种机缘促发一位苦闷的年轻诗人,由不自觉走向自觉的标志性作品与见证。

受到西北民歌“花儿”的影响,朱健在邠州车站开始随手写诗:“西北放羊的人很多,他们出来得很早,我常常一大早就听到这些牧羊的人在山上高声地唱山歌‘花儿’,很苍凉。这个对我影响很大。我最早写诗就是受这个启发,听到他们唱歌,有什么感触就记下来,订成一个小本子。”

1942年,朱健带着小本子到了庙台子。在这里,朱健碰到了牛汉的同学,西北大学的学生霍恺。两人在车站相识,初中生小站员朱健的自制诗集,让霍恺大为赞赏,并鼓励他继续写诗。多年后,朱健“仍然常常想起他骨骼清奇的脸,矮矮的身材和温和的笑。他对我的诗歌的赞许,也促使我从‘因寂寞而写诗’的自在状态,逐步进入放飞心灵、追求精神自由愉悦的自觉、自为状态了。这对我一生来说都是一个转折。”

李广田在朱健的心田中播下了一颗诗歌的种子。年轻人追求理想而不得的挫败感与渴望突破自我的内在激情强烈交织,反复磨砺,使这颗种子不断升温发胀,终于有一天像竹笋一样拱出了地面。《骆驼和星》的出现如此迅捷而富有生机,一下子冲上了朱健创作的高峰。它不仅成为朱健诗歌的高光点,也成为诗人一生追求的一个象征,一个意义重大的生命符号:

“我常说我这一辈子就写了一首诗。我真正有影响的,我自己也比较满意的诗歌,的确也只有《骆驼和星》这一首。当时我是不到20岁的一个小青年,却有这么一种深沉的感受可以概括自己一生追求美好的历程。我以后写的别的诗,或者是这首诗的补充,或者是发扬。我觉得自己本质上是一个诗人,凡是具备诗人气质的人,都是一生都在写一首诗,总有一个基本的调子,他可以写各种各样的体裁,但如果把这些诗放在一起,可以看做是一首诗。”

30年动荡不安中,诗歌休眠了

颇有意味的是,朱健的诗歌创作在《骆驼和星》的高潮之后,步入了一个与诗歌创作渐行渐远的人生拐点,似乎跨进了激流奔涌的另一条命运之河。诗歌在他的头脑中灵光闪亮,石破天惊了一回之后,安静地藏匿于某一个角落,开始了颇为漫长的休眠期。

从1945到1976年的30年间,朱健的人生角色随着时代发生了一连串意外加意外,偶然加偶然的转化。他的诗歌创作成为他生命中一个隐约的背影,只是偶尔闪现。

1945年到1947年6月的朱健,是一位积极投身于学生民主运动,参与领导重庆学生“一六”大游行的“职业学生”,直到被国民党抓捕入狱。

1944年,趁着送母亲去四川的机会,朱健从兰州公路局脱身,重返四川,并于1945年进入晏阳初创办的乡建学院读书。抗战胜利后的重庆,民主运动达到高潮,乡建学院成立了地下党支部,朱健则成为了地下党背后支持的公开出面活动的学生:“我在乡建学院读书没上过多少课,国民党叫我们‘职业学生’,主要就是搞学生运动。”

在重庆民主运动中影响颇大的反美抗暴“一六”大游行中,重庆两万多名大中学校师生参加,朱健也带领乡建学院几百名师生连夜走了六七十里山路赶到重庆参加游行,“本来乡建学院在重庆的大学里规模最小,没有名气,但这一下子就轰动了。我就代表乡建学院进入了组织游行的主席团。从这一天开始,我就基本上没怎么上过课了。”

1947年6月1日,朱健被捕。出狱后,他被重庆当局驱离出境,离开四川进入长沙,从此定居长沙。

在这座江南古城,朱健的人生角色多次转化。最初,他是辗转于多所中学,以老师身份为掩护的地下党工作者,曾担任长沙河东学运区区委委员,组织学生参与迎接湖南和平解放。湖南和平解放后,朱健进入长沙市委机关,28岁时担任长沙市委秘书科科长,成为一名官运亨通、颇有作为的年轻干部。1955年,朱健因“胡风案”被关进公安局,多番审查,还差点被人诬陷为“中统特务”。出来后,朱健背上了留党察看一年的处分,辗转于长沙手工业局、长沙正圆厂,修过铁路,建过大桥,当过副厂长,总会计师

……

在囚室中,朱健再度提笔写诗,创作了《烈士公园》《故乡》《密西西比河》等诗歌。但不久,这个诗歌创作的小高潮被更大的动荡打断了。“文革”中,朱健成了被打倒的“走资派”,关进“牛棚”,诗歌也成了他的罪证:

“组织人员苦心搜索我上世纪40年代开始发表的诗歌,精心打印,装订成册,为我出了一本诗全集,作为‘胡风分子’‘周扬黑线’罪证,发给全厂成百上千职工,人手一册,大讨论,大批判。”

文革中,朱健被发配到长沙铝厂车间劳动,当了七年阳极工。阳极就是通上电后产生高温的炭化物。一个阳极有一张床那么大,一米多高,把电通到阳极里去,阳极再发热把铝变成铝水。通电前,先要把一根铁棒,叫阳极棒,用铁锤打进阳极里去。阳极工要戴上很厚的手套,几乎趴到地上,用铁锤将阳极棒很快地打进去。一开始,动作慢,打不进去,手都烤脱皮了。因为是铝粉,不能有一点风,大热天窗户都要关起来,在高温下劳动四个小时,大汗淋漓,浑身上下一身黑灰。

阳极工是铝厂中最辛苦的工种,但几年下来,朱健也真正体会到了无官一身轻的乐趣:“最快活的是下班洗澡,又唱又跳,走进澡堂,大冲大洗,水声、笑声、歌声,追打嬉闹声,十分开心。人人都是赤条条,一丝不挂,以真人本色本相相见,哪儿还有什么上上下下左中右敌我友?全都是父母生成血肉身,全都是满身烟尘,在哗哗喷涌的清水下洗得哇哇欢叫。日复一日地冲冲洗洗,渐渐冲淡了我积垢多年的功名利禄心。”

回归诗歌,回归文化

1976年,是朱健人生的一个重要拐点。已担任长沙铝厂革委会副主任的朱健,下决心不再当官。他主动要求参加当时湖南的《辞源》修订组,阅读了大量珍贵的线装旧书,大大拓宽了视野,觉得终于找到了真正属于自己的天地。《辞源》搞完后,按原则是从哪里来回到哪里去,但朱健下决心不回原单位。“当时组织上说安排个官,是县团级的干部。我说我不要,绝对不要当任何长。搞文化好像是我生命的一种本能一样,回归自我了。现在想起来,下决心不当官了,是我晚年,也是一生最重要、最正确的选择。”

1978年年底,主动辞官,“什么长都不要当”的朱健,成为潇湘电影制片厂的一名普通文学编辑。55岁时主动回归自我,回归文化的诗人,在时隔30多年后,终于迎来了崭新的创作喷发期。诗歌仍然是他的所爱,小说,散文,随笔也多有涉猎。特别是上世纪90年代以来,70多岁的诗人宝刀不老,一系列发表在《读书》《南方周末》等报刊杂志上的随笔,或以潇洒的笔墨新颖的观点,评说《红楼梦》《水浒》,或以娓娓深情追忆昔人往事,亦与同城的七月派诗人彭燕郊先生惺惺相惜,往来频频。自上世纪80年代开始研究朱健的浙江工业大学文学院教授子张认为,朱健是“上世纪90年代以来的读书界视野中,别具慧眼的‘红迷’,文采风流潇湘的美文家”。但在他看来,朱健“仍是那位被胡风称做以深沉的胸怀孕育幻美诗章的才华横溢的诗人”。

诗人,才是朱健的文学生命中最重要的角色。他也从未放弃通过诗歌表达自己的追求。

1986年,朱健的第一本诗选集出版,收入其近百首诗作中的35首诗歌。1988年,子张发表《一位曾被忘却的诗人及他的诗》的文章,评价“苏醒了”的朱健诗歌,认为他的诗歌历经生命的磨砺之后,更见明亮:“1978年诗人再度惊蛰,一组记游诗标志着朱健的苏醒与升华……进入1981年初春,诗人则频频命笔,写出一组炫人眼目,触人心魂的诗稿——当此时,中国诗坛石破天惊,一批青年诗人正以其幻灭的悲剧促人反思,不意《噩梦》却同时出现在年近花甲的朱健笔下,《噩梦》以冷峭奇突的比喻极写丢失自我后的悲怆……但朱健仍富于理性,或者说,经过顿挫,他对信念反而更坚执了……诗人极写对美的向往,泪水只为昨天涌流,新的一天却明亮繁华,因此‘不要在早晨哭泣’,而要用心灵之网去捕捉那些传播幻想的精灵。”

2008年,由常德女诗人杨亚竹整理的《朱健诗选》由湖南文艺出版社出版。诗选从朱健200多首诗歌作品中挑选了86首。

晚年朱健曾自问自答:“有一个问题我时常在想,七月派的这些人都有个共同的特点,受了这么大的委屈,但没有一个人跑到香港,或者跑到国外去骂共产党。这是为什么?我想有一个原因,真正的作家诗人是不能脱离开自己生长的土地的。还有一个很大的原因,是我们这些人和胡风一样,都把政治诗化了,就是把现实的政治当成了现实的诗,理想化了,诗化了,谅解了,而且一辈子都是这样子。因为在实现理想的过程中难免有一些曲折,我们要求得一种谅解,把现实里面存在的一些问题,一些负面的东西放下来,不让它们成为自己的包袱,认为这是难免的,这才是现实的本质。”

漫长的跋涉之后,籍由诗歌铺就的诗化之径,主动辞官、回归文化的朱健,抵达“找到了自我”的精神自由。晚年的朱健多次强调:“我不是学者,不是专家,就是一个喜欢读书的人而已。在文化的领域与天地里,找到了自我。”哪怕对于研究者把他归入“七月派”诗人群体,他也表达了自己的观点:“现在的‘七月派’,是一个文学研究的统称的概念了,其实严格说起来,‘七月派’又有所谓拉进来、打出去的人。我其实算不上七月派圈子里的人。当年胡风就写信跟我说,不要混到圈子里去。我是边缘人,一进到圈子里就有利害有利益。我没有功利的东西,对于做业余作者这一点非常满意,不靠写作吃饭,真正有一种自由状态。”

很快就满94岁的朱健,安居于长沙一隅,每天仍坚持洗冷水澡,上网浏览天下大事。中、晚餐必来一小杯白酒,自己剥几粒炒花生下酒,其乐融融。

在老人的梦中,也许还有躺在妈妈怀里的那个清晨,跌落眼中的第一颗星星吧:“让我用星星编一个花环,中间写你的名字;用星星铺一个太阳,绣上你的胸像,用星星穿一根琴弦,琴弦永不碎,做你的项圈。”(朱健诗歌《青羊河小曲》)

“你”,是诗歌,是青春,是恋人,是真与美,是诗人一辈子追求的“生命全发光”。