饶宗颐先生与他的甲骨书札

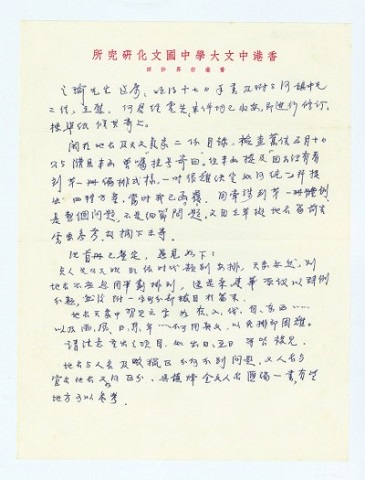

饶宗颐1988年9月26日致沈之瑜信

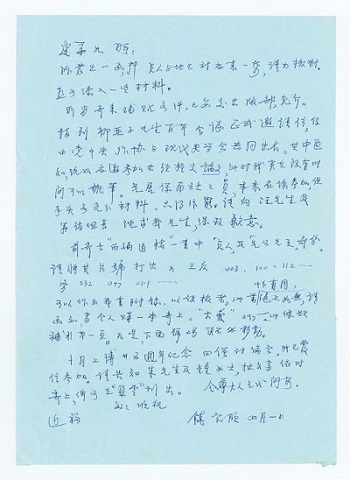

饶宗颐1987年4月1日致沈建华信

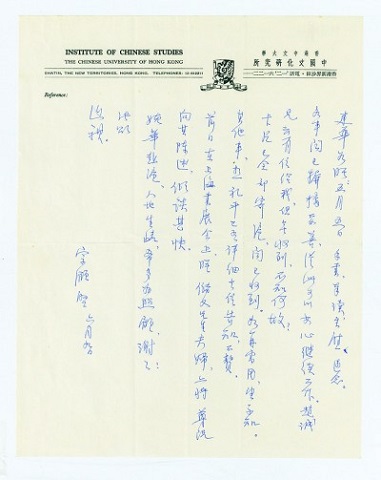

饶宗颐1984年6月9日致沈建华信

记得饶公曾对我说:“我不敢相信自己可以为一部书,给你们写了如此多的信,这是我一生未有过的奇迹。”今天这些信件揭开尘封的往事,既是对饶公声誉的澄清,也是还原三十年前编辑《甲骨文通检》的真相,给历史作一公正的注脚。对我而言,压在内心的歉责与不安,在此终于可以向学界和饶公作一交代,了却多年以来的一桩心愿。

如果说一种学问背后,藏着一段活生生的人生故事,那么展现在你面前的这一封封信里,流淌着的便是写作者最真实的情感。有谁会相信,一位学人为了一部《甲骨文通检》,从1980年代初起将近十年,给一对父女累计写下了六十多封信。而这部书,不但成就了他的夙愿,也见证了一份君子承诺和坚守,这位学人就是我熟悉的饶宗颐先生。三十年前的往事,已经变得模糊,幸而时间停留在了这些信札中,仍能唤起我许多的记忆。

我的父亲沈之瑜,中华人民共和国成立后长期在上海从事文博工作,并担任上海博物馆馆长。“文革”中由于父亲受到政治审查,我在农村插队,几次想上大学都落选。当时我很受刺激,决定开始在父亲的指导下,利用家里的藏书,系统学习甲骨文。那些年,读书给我精神上带来的快乐和满足,至今都让我很是怀念那段青春岁月。我从此与甲骨文结下了不解之缘,并走上一条预期之外的人生之路。1978年,我作为专业人才,从宿县工厂调入安徽省博物馆工作。

我第一次见到饶公,是在1981年9月于山西太原举办的第四届古文字年会上,参加这次会议的还有吉德炜(David Keightley)、周鸿翔,和正在攻读博士学位的年轻的夏含夷(Edward Shaughnessy)先生。这次会议之后,我因得识饶公,开始编纂《甲骨文通检》,想不到竟改变了人生轨迹。此后的二十六年,我的研究与饶先生的学术事业交织在了一起。

1980年代初,中国社科院胡厚宣先生主持大型项目,将海内外公私所有、包括著录的甲骨整理编成《甲骨文合集》13卷,陆续付诸出版。当时还有海外如加拿大、英国的甲骨收藏相继问世,加上新出土的小屯南地甲骨,可以说,1980年代是甲骨文研究的黄金年代,资料的集中给甲骨研究提供了一个前所未有的优越环境。1982年春,饶公应李一氓先生邀请,出席北京全国古籍整理会议。会后,李一氓先生请饶公吃饭,讲到打倒“四人帮”后,全国要恢复开展古籍整理的规划,饶公在海外有一定影响力,希望能支援并筹划出一个项目来。将近十万片的甲骨,怎样更好地被不同专业的学者利用?饶公从北京回到香港后很兴奋,想了好几天,决定编一部甲骨文综类。9月饶公游黄山,先到了合肥,然后与我集合一起去黄山,当时陪同的还有中华书局赵诚和许礼平二位先生,至今我还很清楚地记得,最初的策划和构思是在黄山宾馆产生的,那天正好是1982年的中秋节。

1983年1月31日,父亲应香港市政局邀请,参加“上海博物馆珍藏中国青铜器展览”开幕式。在港那段日子,父亲有更多时间与饶公一起参加各种社交活动。此时饶公与父亲商谈,准备编纂甲骨文综类工具书,邀请父亲一起参与,自此,《甲骨文通检》正式启动。在以后的岁月里,父亲为该书的编纂投入了大量的精力,直到生命结束前一天还在伏案工作。

1983年4月,经饶公积极筹措,在香港北山堂基金会的资助下,我应邀到香港中文大学访问一年。前期来访的有姚孝遂、赵诚两位先生,他们先与饶先生筹划编纂一部类似岛邦男《殷墟卜辞综类》的甲骨文工具书。几经考虑,赵诚先生和姚老师觉得在香港还不具备编纂这样一部大型工具书的条件,准备到内地组建班子[姚孝遂先生回吉林大学后,带领一批研究生在杭州奋战,主持编纂《殷墟甲骨刻辞摹释总集(上、下册)》和《殷墟甲骨刻辞类纂(上、中、下)》,此五本巨著分别于1988年和1989年由中华书局出版,至今仍是甲骨学领域不可替代的工具书之一]。当我赶到香港一周后,两位先生一个月的签证到期,也就返回内地了,可以想见当时饶公的落寞和失望。

留下我一人在香港中大,还有近一年的时间,怎么办?饶先生向我提出要做一个“多快好省”的、不同于内地版的甲骨整理项目。经过反复权衡,我觉得可以做一个甲骨文分类词汇索引,当时主要考虑不牵涉内地出版版权,将已出版的每条卜辞进行分类择选抄出汇集,这样可以供不同专业的学者使用。方案出来,饶公颇为赞赏。最初的分册设想是:一、先公先王、贞人;二、地名;三、天文气象;四、职官人物;后来又增加了五、田猎;六、祭祀(上、下);七、文字。

那时我完全没有意识到,独立承担这个项目,其实是一件十分困难的事。在香港中大的那段日子,每天早出晚归,工作千头万绪,我就像一只被赶上架的鸭子,没有后退的可能,只有一头扎在已出版的《甲骨文合集》分册里,开始做词汇摘录释文卡片。每一片卜辞含有不同类别的内容,如祭祀、田猎、职官、天象等,要做的卡片少则十几张,多则上百。在那个年代电脑还未普及(1983年我访港期间,时任大学秘书长陈方正教授,已开始尝试用电脑输入甲骨释文。当时尚有许多技术条件限制,没有成功,只好放弃。1996年开始,陈方正所长与饶公、我还有其他学者合作,用了整整十年时间,终于建立了甲骨文、金文、简帛的全文电子资料库检索系统,受到海内外学者关注。虽然系统还不完善,但影响很大,成为学界创举。我有幸参与此项工作,以后在此基础上又做了许多与甲骨文相关的工作。很感谢所长对我的支持与信任,这可以说是我一生最难忘的经历),卡片全部用手抄录,需要有极大的耐力和静心。如此大的项目,如果没有一个团队,单枪匹马,按今天人的想法,简直有点不自量力。当时的我不知道哪来这股疯劲,竟然有如此胆识和勇气。在那个激情燃烧的1980年代,几乎每个人都在省思自己的道路,既然已经选择,我就不能让饶公失望,无论如何也要把《甲骨文通检》做好。然而这部《甲骨文通检》竟然使我与饶公、与香港中文大学中国文化研究所结下了长达十七年的因缘,这是我当时怎么也没有预料到的。

1984年4月,我回到安徽省博物馆,合肥的学术条件远不如上海,于是我做了一个大胆决定——停薪留职,回上海家中编《甲骨文通检》。这一想法获得父母的全力支持。1987年是人心思变、充满骚动的一年,上海掀起出国潮,我也被卷入这个潮流里。1988年,经胡厚宣、李学勤先生引荐,我作为辅助研究员参加了日本东京大学东洋

文化研究所松丸道雄先生主持的《甲骨文字字释综览》项目。自此以后近十年,饶公与我和父亲的沪、港、东京三地通信不断。

这些信绝大部分是饶公与我和父亲讨论《甲骨文通检》编书分类、词汇及体例问题。对于甲骨文的分类,不光需要掌握原始甲骨资料,同时还要不断了解吸收甲骨学界的新成果。好在父亲可以为我提供国内最新的甲骨书籍和论文资料,在此期间,饶公也常常给予鼓励和指导。1987年5月21日饶公来信:

人名、地名数量如是庞大而复杂,是以后研究甲骨文之重心(若干难以辨认之文,皆在其间)。如何区分?是一难事!五期小字,须追溯摹本,及参考研究者成果,不必仓卒从事。分作二本,很是合理;惟人名、地名往往互混,仅能从上下文例加以推戡决定,望与令尊及朱先生共商体例。

当时在制定《甲骨文通检》分册分类提纲,父亲请了三位上海年轻的甲骨学者,即上海博物馆濮茅左,复旦大学叶宝民、朱顺龙,征求他们的意见。特别是茅左,因我1988年离开上海到东京,他参与了《通检》的很多工作,情谊隆厚,每每念之,深为铭感。经过反复切磋,我们将分册分类提纲寄给饶公审阅补充修改。1985年3月24日饶公来信:

闻《小屯南地》释文已出版,上海必已见到。《法国甲骨录》一书亦出版了,不甚重要,《英伦藏龟》不久亦必问世,均可兼收并蓄,使通检成为完璧。分类计划已看过,一些小问题,候见面再谈。

1980年代改革开放初期,海外甲骨资料仍很难看到,只要饶公在香港买到重要的新书或新的学术论文,是他认为《通检》需要收录补充的,便会立即写信并复印资料,并且往往等不及邮寄,就托人直接从香港带来。1987年5月21日来信:

《天理》影本此刻谅已收到,望即将补充索引寄下,全书即告成功。顷已收到。缺页候影寄。《丙编》拟作为我们《通检》的附录,虽有重复,可无问题。《丙编》在缀合上极重要,《小屯》分甲、乙、丙、丁四编,丁编为坑位记录,现亦逐渐刊布矣。

《甲骨文合集》13册计41965片卜辞,要一片一片摘录,繁琐不堪。五年下来,我做了十几万张分类卡片,还用颜色和线条来区分每张卡片的类别,家里的衣柜也被我改装成了卡片档案抽屉。这项工程,极大地考验了我的毅力和耐心。然而我又何曾想到,日后为这部《甲骨文通检》,我竟然一掷十年岁月。感谢我的父母,那些年给予我精神慰抚和温暖,若不是他们给了我一个避风的港湾安顿,我何以扛得过那些倍受困扰的日子?1984年至1991年,用母亲的话说,我就像一个吉卜赛人,居无定所,合肥、香港、上海、东京,游离世外。如果说生命本是一场漂泊的旅途,那么我遇到饶公是偶然,也并不偶然。那些年我付出了不是普通人能承受的代价,也得到了不是普通人能得到的厚爱,为此,我要感谢命运。

《甲骨文通检》(饶宗颐主编,沈建华编著《甲骨文通检》:第一册先公先人,第二册地名,第三册天文气象,第四册职官人物,第五册田猎,香港中文大学出版社1989年至1999年出版。自1995年我参与所里建设汉简帛书电子资料库的工作后,祭祀分作上下册,此项工作进行了一半,以后再也没有机会完成,至今是我心里最纠结内疚的一件事)第一分册先公先王初稿完成后,内地新的甲骨资料也已陆续问世,根据饶公的意见,我又开始补充《小屯南地甲骨》《英国所藏甲骨》《天理大学附属天理参考馆藏甲骨文字》的资料索引。

在此期间,我又接到饶公来信(1987年4月1日),要求我在《甲骨文通检》第一册全稿后,将日人高嶋谦一《殷虚文字丙编通检》先公、先王、先妣、贞人这一部分索引作为附录补充。见饶公1987年4月1日信:

前寄去《丙编通检》一书中“贞人”及“先公先王”部分。请将其片号打出如:

王亥 003、100、112……

032、047、051……

可以作为我书附录,以便检者。此书十分有用,沪上如无,请函知,当令人购一本寄上。“大夔”097——此条欲补于第一页。如是。下面号码便不必移动。

甲骨学界都知道,高嶋谦一的《殷虚文字丙编通检》(台湾“中研院”历史语言研究所专刊之八十五,1985年。以下简称《丙编通检》)一书,是在张秉权编著的《殷虚文字丙编》(《殷虚文字丙编》附考释,上二、中二、下二总六辑,“中研院”历史研究所影印本,1957、1959、1962、1965、1967年。以下简称《丙编》)的甲骨资料基础上,编撰的一部甲骨辞汇索引工具书。众所周知,《丙编》大部分甲骨资料早已被《甲骨文合集》精选收入。也就是说,我书凡引用《甲骨文合集》的内容,实际上已经包含了高嶋谦一《丙编通检》中的先公、先王、先妣、贞人这一部分,比如“大夔”就已被收录在《合集》24963片。饶公提出要增补此书,岂不是多此一举吗?当时我十分困惑、不解。“编撰甲骨工具书,为方便读者,作者往往都尽量提供完备的资料,饶公想法也是如此。”父亲的这一番解释,让我得以释怀。

就这样,我按饶公要求将《丙编通检》中的先公、先王、先妣、贞人索引增补附在书后,同时在凡例引用书目中增补了《丙编通检》。其实饶公完全出于公心,想为读者多提供一种方法检索甲骨资料,但他无论如何也想不到,此举日后造成一桩学术公案,成了他三十年来内心最大的隐痛。1991年1月17日,我在东京收到饶公来信,在与我讨论地名体例时,饶公附加了一句“《丙编(通检)》资料从第二册起削去不收”,没作任何解释,这让我懵了。以往的信中,饶公对《丙编通检》向来是主张增补的,见1988年9月26日来信:

《丙编》通检资料作为附录,首册体例如此,以后亦当列出作附录。《丙编》通检方法甚佳,一字多处兼收,极便寻检。

究竟为何突然要“削去不收”?我猜想可能饶公所虑与我当初的想法不谋而合,因此取消了,心中不免暗喜。

1991年10月,我结束了三年九个月的日本旅居生活,第二次应饶公之邀来到香港中文大学中国文化研究所,继续《甲骨文通检》的编纂工作。时隔八年,几经辗转,似乎多添了几许沧桑之感。记得抵港第二天,在金钟地铁站内的小咖啡馆与饶公小聚,饶公诙谐地用“尺蠖之屈,以求伸也”的古语形容我这次来香港的选择。与饶公谈话中获知,1990年台湾史语所院士评选会上有人宣读投诉来信,指出《甲骨文通检》一书有掠美之嫌,我这才恍然大悟饶公为何要取消收录《丙编通检》。生平第一次见到饶公脸上带着激动愤懑的情绪,我感到十分惊愕,看得出来这件事对饶公的精神伤害程度。作为参与者,没有人比我更清楚此事的真相,由于自己在编辑上的失误,使饶公声誉蒙受莫须有的耻辱,我负有不可推卸的责任。我请求饶公给我机会澄清,并期待这一天早日到来。

机会终于来了。1994年夏天,饶公去澳洲度假,寄到所里给他的信件由我负责接收。8月4日美国学者何炳棣先生来信,关于1990年“中研院”19届院士评选会议事件,信中提道:

兄似有欲向“中院”提出补偿名誉之意。弟对此意具有无限同情,并愿尽力支助。目前所极需者为事件真象及始末(诚如面示,人名索引不足十页)。内中如有程序上小小疏忽之处,亦请解释。此项解释及声明收到之后,弟当再与兄缜密函讨推行步骤。

从信中知道,何炳棣教授当时亟须了解事件始末,我已等不及饶公回港,立即给何炳棣教授写了一封信,说明编辑的经过,将《甲骨文通检》第一分册凡例和附录影印说明,展示日人高嶋谦一《丙编通检》已列入《甲骨文通检》所引用资料。由于编辑上缺乏规范,漏署名字,以致造成后来不必要的误解。但凡稍有常识之士都会看得清楚,这明明是一个编辑上的疏漏,作者完全可以通过香港中大出版社或直接与我沟通的方式来解决(我当时就在东大东洋文化研究所高嶋谦一研究室参加《甲骨文字字释综览》项目,与高嶋先生同一间办公室),却何以被台湾方面小题大作?“中研院”史语所在处理这件事的时候,恐怕连《甲骨文通检》一书都没有仔细看过,而轻易将此事提到议事日程上,对饶公人格和心灵上造成的侮辱和伤害,恐怕是永远无法抚平的。如果要掠美的话,试问又何必在凡例和附录中注明《丙编通检》一书以示区别呢(详见饶宗颐主编《甲骨文通检》第一册第21页,附录第30页,香港中文大学出版社1989年)?《甲骨文合集》已经收录了《殷墟文字丙编》的甲骨资料,我们的目的是为了给读者多提供一种相关的参考资料,明明是好意介绍,换来的竟是这般羞辱,让人情何以堪!

还好,饶公没有时间理会这类纷扰,每天有大量的工作等着他去做。他每周一出现在研究所办公室,处理海内外信件、书籍、杂志、学生论文、校稿等等。饶公来不及烦恼,他依然像个顽童。有次他告诉我:“今天凌晨,我是用一只睡意朦胧的眼,花了一小时写了《一只眼与二只眼》这篇随笔。”说完哈哈大笑。这就是我眼里的饶公——天真、好奇、心无旁骛,沉浸在他的世界里,对人从不设防。

何炳棣教授没见到我以前,以为我是一位男士,收到我的信不久,9月3日给饶公来信:“收到吾兄助手(现原信屡寻未获,其尊名已不记得)的信,解释1990年‘中院’选举院士时不幸事件的原由。我本想几天内即给他回信(特别是由于他的信非常诚恳动人),但我不得不去加拿大短期旅游休息。”他认为“中研院”在处理此事上有过失,“我意不但兄声誉应完全恢复,且应重被提名。”信中所说并不是饶公单一事件,还有毛汉光先生之事。何炳棣教授的来信,盛情厚意,表露出一个学者的无私无畏和勇于伸张正义的人格魅力,深深打动了我。这封信对饶公精神的抚慰无疑是温暖的,也是令人欣慰的,简直是雪中送炭。后来在港时见到何先生高大的身躯,听到他洪钟般的声音,一下子让我联想起古代小说中的披剑侠士。

今天这些信件揭开尘封的往事,既是对饶公声誉的澄清,也是还原三十年前编辑《甲骨文通检》的真相,给历史作一公正的注脚。对我而言,压在内心的歉责与不安,在此终于可以向学界和饶公作一交代,了却多年以来的一桩心愿。

从1991年10月到1999年,《甲骨文通检》第二册地名、第三册天文气象、第四册职官人物、第五册田猎,相继由北山堂基金会资助香港中文大学出版社出版。这次来港,我第一次感受到生命的快意和释放,感觉终于可以放下一切,尽情尽意地享受工作带来的快乐和兴奋。我有幸第二次成为北山堂基金会利荣森先生的资助对象。利先生以一个生命对另一个生命的温暖,伸展了我的学术生涯。如果说饶公改变了我的人生,那么利先生多年以来对我的学术资助,则是给了我一份父母不能替代的关爱。斯人已去,留下我绵绵无尽的感恩与思念,如今,每当我经过坐落在北大校园“斯坦福利荣森中心”的小院,就会想起那个渐行渐远的背影和那段岁月,内心总有一种无法抑制的伤感。

《甲骨文通检》第一册刚出版时,香港与内地交往甚少,说实话,学界并没有太大反应。后来随着第二册地名出版,我注意到这部书越来越多地被学界关注。特别是饶先生的前言,可以说积聚了他这些年压在心里的长期思考,以及对商代地理的看法。商代地理始终是当下史学界最为关注的重要课题,许多问题还有待研究。1999年,甲骨发现100周年,在中国社科院历史所总结与回顾甲骨学史的由王宇信、杨升南主编的《甲骨学一百年》一书中,提到了这部《甲骨文通检》确定的地名和统计数字。以后我又在其他学者的文章中看到对饶公的评价(宋镇豪主编,孙亚冰、林欢著《商代地理与方国》第131页曰:“饶宗颐先生疑即《左传》所谓‘单伯邑’,在河南近畿,其说至确。”中国社会科学出版社2006年),包括著名学者李学勤教授,他在文章中经常引用《甲骨文通检》的资料。2015年,浙江大学文化遗产研究院曹锦炎教授,带领团队申请国家重点科研项目,准备依据《甲骨文通检》分类分册索引片号,附上甲骨释文,使其更加完善,方便学者参考。今天,我才真正体会到《甲骨文通检》的价值所在。

用今天的眼光来看,《甲骨文通检》由于当时条件的限制,还有不尽如人意的地方,而且存在很多错误。饶公作为主编,能够在每一册《甲骨文通检》的前言中对相关专题作缜密的梳理和考证,且每一篇都有上万字,极为少见。这些论述既是对商代甲骨卜辞的系统研究和学术积累,也可从中看出他对商代社会有一个整体的史学观,这都给后人研究留下很多启发和思考。他在《文化之旅》小引中写道:“我一向观世如史,保持着‘超于象外’的心态,从高处向下看,不局促于一草一木,四维空间,还有上下。”我想这就是大家风范,也是饶先生与其他学者的不同之处。

1990年11月7日,父亲在睡梦中安然去世,没有留下任何遗嘱,却留下满屋子的书和手稿。从那时起,我开始逐步整理饶公给我和父亲的信。记得饶公曾对我说:“我不敢相信自己可以为一部书,给你们写了如此多的信,这是我一生未有过的奇迹。”如今父亲已经离去,留下“文革”隔离审查时用的一把素面折扇,饶公为纪念他,欣然提笔赋《金缕曲》一首:“犹记得,沪滨联辔。绿醑黄花屡尽兴,每念君,抚卷漫屑涕。”每每吟诵,涕泪泫然,对我而言,它承载了两代人二十年的守望与承诺。

翻开1980年代带着岁月斑痕的信笺,恍若隔世,就像触摸一个鲜活的人的情感世界,那些流逝的旧人、旧事、旧情、旧景,总让人有种无端的感动与莫名的伤感,是什么?我说不清楚。

今年饶公度过了百岁生日,用他自己的话来形容:“我这一生好像是漫漫路途上求索的苦行僧,一辈子在苦旅中折磨自己,没有人知道我的大部分时间是在寂寞中度过的。我把研究学问当作生活的一个部分,才能臻于庖丁解牛、目无全牛的化境。”对于学问,饶公近乎于纯粹宗教式的虔诚,以他独特的生命方式超越了自我,超越了那个风雨时代。今天重温这些信,或许是种宽慰,尽管我们止不住时间的流逝,但是这些信留住了那个时代人的情义与信任,留住了那个时代人的真诚与清正。在这个物欲横流的时代,让我找回一张平静的书桌,好像听见饶公又向我说些什么。

(作者为清华大学出土文献研究与保护中心研究员。本文为沈建华编《饶宗颐甲骨书札》[中西书局,即出]一书序言,标题为编者所拟)