张翎:游走的移民作家 斩不断的文化根脉

新京报制图/高俊夫

2017年的诺贝尔文学奖颁给了日裔英籍作家石黑一雄,他与拉什迪、奈保尔一起,并称为英国“移民文学”三雄。诺奖的聚光灯效应,让“移民文学”的概念瞬间在媒体上引爆,人们赫然发现,许多世界级文学大师都是移民作家。

相较于从未离开过故土的作家,移民作家往往更具国际视野,在他们的笔下,能读到更多跨地域、跨文化、跨族裔的作品,这些作品既有移民群体融入当地社会遭遇的矛盾冲突,也有本土族裔遭遇外来闯入者时的自我调适。移民文学本身就是国际化的产物,是世界被拉平之后,必然出现的一种文学景观。

在海外华人作家群体中,同样不乏星光熠熠、功成名就者,他们远离故土和故人,用中文或者另一种文字写作。曾经,由于遥远的地理阻隔,他们只能隔着山河海洋遥望故乡,因而早期的移民文学都带着浓郁的乡愁,写作的内容大多是对故土生活的回忆。交通和信息便捷之后,移民作家回国虽不再困难,但时间的阻隔、习惯的差异、理念的龃龉,都让他们难以再无缝地融入和理解当下中国社会。

旅居加拿大三十余年的作家张翎,自称是没有根的作家。她从1986年留学加拿大,获得名牌大学的英国文学硕士学位,后又赴美获得听力康复学硕士学位,在北美的生活,她一边从事听力康复师的工作,一边坚持文学写作。她坦承,“海外生活对文学创作的影响,毁坏的能力比带给我正面的东西更多。”

她“出道”很早,二十岁便发表作品,但真正在国内文学圈形成影响力,却是在四十岁以后。

许多本土作家都有一片自己独有的精神园地,在自己的园地里构建文学王国,但移民作家仿佛不具备这样的条件,他们只能“向外求”,去探寻新的未开垦过的文学空间。

从书写唐山大地震创伤后遗症的《余震》,到讲述清末华工赴加拿大淘金修铁路的血泪史的《金山》,再到写以抗战为背景的《劳燕》,张翎仿佛找到了自己的文学领地,她对灾难和战争的关注始终如一,她想探究人在绝境中的韧性和力量。她对人类作为整体历经磨难依旧生生不息的顽强生命力,怀有永恒的敬意。

作家张翎 灾难、战争、伤痛,每种绝境都应被凝视

张翎,海外华语作家,1983年毕业于复旦大学外语系。1986年赴加拿大留学,分别在加拿大的卡尔加利大学及美国的辛辛那提大学获得英国文学硕士和听力康复学硕士学位。现定居于多伦多市。代表作《金山》《余震》《阵痛》《流年物语》《劳燕》等。

《劳燕》 作者:张翎 版本:人民文学出版社 2017年7月

以二战为时代背景,以江南小村月湖(玉壶)为故事发生地,描写一个十几岁的江南女孩阿燕在战争中的经历。

《阵痛》 作者:张翎 版本:作家出版社 2014年3月

从1942年到2008年,三代身份、际遇迥异的母亲经历了同一种形如铁律的宿命,由此折射了历史的风云变幻和生命的无常。

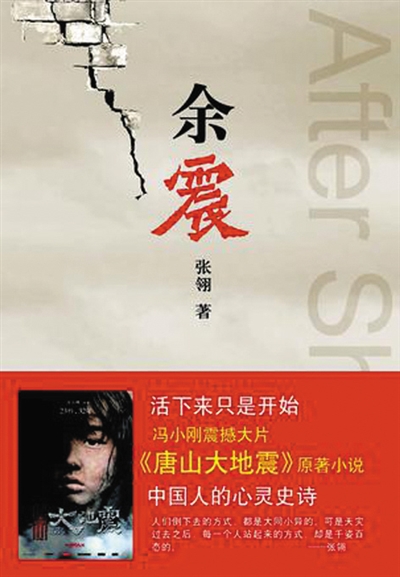

《余震》 作者:张翎 版本:北京十月文艺出版社 2010年7月

“天灾来临的时候,人是彼此相容的,因为天灾平等地击倒了每一个人。人们倒下去的方式,都是大同小异的。可是天灾过去之后,每一个人站起来的方式,却是千姿百态的。”

2010年春天,旅居加拿大的作家张翎终于下定决心,辞掉做了17年的听力康复师工作,成为一名职业作家。

那年她53岁,从发表第一部短篇小说《迟来的春天》算起,写作生涯已逾30年,声名在国内文学圈早已为人熟知,但写作只是她的“副业”,她靠听力康复师的“正职”养活自己。

也正是在那一年,张翎的名声开始溢出文学圈外,她的中篇小说《余震》被冯小刚改编成电影《唐山大地震》在全国上映。这部电影耗资巨大,以震撼的画面和动人的故事夺取了无数观众的眼泪,也让张翎开始进入国内读者视野。

其实《余震》远非张翎最好的小说,但电影的“广告效应”还是让她惊诧和感激不已。在文学阅读远不如影视剧火热的今天,文学作品常常要借助影视改编才能为人知晓,这也是作家们的尴尬和无奈。

没有了工作的束缚,张翎完全解放了自己,可以随心所欲地行走和更沉静地阅读,也有了更多的时间采风调研。七年来,她陆续推出了《睡吧,芙洛,睡吧》《阵痛》《流年物语》《劳燕》四部长篇和多部中短篇小说集,在文坛接连掀起波澜。

最新的一部长篇《劳燕》于今年7月出版,以独特的叙事方式和尘封的历史主题引起关注。对灾难和伤痛的关注是张翎作品的鲜明特点,但她并不醉心于描写灾难本身,而是着力书写灾难对人心灵的创伤,以及人在面临灾难时迸发的状态和力量。

战争后遗症

遇见灾难后的多样面孔

《劳燕》的故事,以抗战时期中美特种技术合作所为背景,这是美国军事援华的一部分,也是两国合作建立的战时跨国情报机构。故事发生地在浙江温州玉壶(书中为月湖)的合作所第八训练营,一片与世隔绝的山林之中。

叙事者是三个鬼魂,他们曾经是美国来华传教士、训练营美军军官和中国学员,因为不同的机缘,他们同时爱上了一位曾被日本兵蹂躏过的中国姑娘,却因战争的摆布和传统观念的束缚,最终都未能走到一起。在特殊的历史时空下,个人命运受战争、民族、政治和世俗伦理裹挟,无法自持,但生活仍在时代洪流中艰难继续。

尽管张翎从小在温州长大,但此前对中美合作训练营的历史完全陌生,她甚至不知道有玉壶这个地方。在阅读一本战争回忆录时,她才偶然得知这段被淹没的历史,立刻被吸引,去美国查阅了大量的历史资料,又实地走访了中美特种技术训练营幸存下来的中美老兵,并亲身去当年的训练营做实地采访。

中美合作训练营是美军援华的缩影,因属机密的情报机构而鲜为人知,但张翎所做的大量案头功课和扎实的实地调研,让小说细节生动饱满,在讲述大气磅礴的战时爱情故事的同时,全景式地还原了当年训练营和玉壶地区的生存状态。

《劳燕》是张翎计划中“战争三部曲”的第一部,另外两部还会触及战争中的女人。从书写唐山大地震创伤后遗症的《余震》,到讲述清末华工赴加拿大淘金修铁路血泪史的《金山》,再到以抗战为背景的《劳燕》,张翎对灾难和战争的关注始终如一,她想探究人在绝境中的韧性和力量。

对此类题材的偏好,与她听力康复师的职业经历密不可分。起初这份工作是为了养活自己的文学梦想,让自己无生活之虞,不受潮流影响地去写作,但后来她发现,这份工作不仅为她带来丰厚的物质报酬,还为她提供了许多文学创作灵感。

因为工作关系,她接触了一些“奇特”的病人。上世纪90年代中期,她还是见习听力康复师时,就曾有机会见到一战退役的老兵。后来,他们渐渐故去,会出现二战的退伍军人,然后按照顺序下来是朝鲜战争、越南战争、中东战争、阿富汗维和部队的退伍军人,还有来自世界各地的难民。

这些退伍军人和难民因为战争失去听力,与这一特殊群体的日夜接触,让张翎对战争和灾难对人的身体和精神创伤有了贴身的观察,也让她对创伤后遗症有了特别的兴趣。她曾说,假如没有做听力康复师的经历,大概永远也不会写出像《余震》《阵痛》《金山》《劳燕》这样的作品。

这些特殊病人,时常触动她去思考生命应有的状态。有一次,她遇到一位看起来健康正常的白人病人,当她走近他准备为他做听力测试时,他突然情绪失控地大叫起来,“整栋楼都在发抖”,她无论如何都安抚不了他。事后张翎才知道,原来这位病人是参加过朝鲜战争的老兵,曾被朝鲜人民军俘虏过,在战俘营的经历,让他看见穿白大褂的亚洲脸孔就情绪失控。尽管当时离朝鲜战事已过去整整40年,但时间并没有抚平战争留给他的创伤。

当然,也有因为经历过死亡而对生命心怀感激、乐观通达的人。同样的战争痕迹,在不同人身上体现出截然不同的样貌。这些老兵引发张翎关注战争和灾难,思考人在极端环境下的生存状态。这份一开始仅仅是拿来维生的职业,为她打开一扇窗,“如果没有这份职业,可能永远看不到这些东西”。

文学梦

书写历史与他人的生存境遇

张翎从小就有作家梦,但特殊的历史境遇让她比同龄作家“出道”晚了很多。

“文革”期间,她在16岁的年纪辍学,先是当了半年代课教师,后进入温州郊区的一家小工厂做了五年车工。1977年恢复高考,她满怀欣喜地参加考试,成绩优异,却因政审没通过而落榜。但改变现状的愿望坚定而强烈,1979年她再次报考,历经波折,终于进入复旦大学外文系英美语言文学专业。

当时外文系的老师提出,一个人如果母语的根基浅薄,就很难学好一门外语,因为在最初的语音、语调、语法、词汇量的难关过去之后,如果没有对文字的深切感悟,就很难再往前深入。复旦大学又是当时文学热潮的重镇,中文系的卢新华写出了伤痕文学代表作《伤痕》,梁晓声写出了《今夜有暴风雪》,都曾轰动一时。

在这样的热潮下,张翎也在地方刊物上发表了三篇习作——《迟来的春天》《被宰割了的爱情》《一束无法邮递的信》,不过未有反响。“现在回头看,那时的作品未免显得稚嫩,概念先行,甚至难称文学作品,但那是文学梦的最初实践。”张翎说。

从复旦毕业后,张翎被分配到煤炭部的一个机关担任科技翻译,每天接触的都是采矿方面的英语技术资料。对早已习惯阅读莎士比亚、华兹华斯诗句的头脑而言,翻译简单重复的技术资料,总感觉难以“兼容”,再加上当时的生活环境太穷,张翎生出了出国留学、改变命运的想法。

1986年,张翎赴加拿大留学,在卡尔加利大学获得英国文学硕士。但文学硕士文凭很难在国外立足,她决心再学习一门能养活自己、在时间上相对自由的技能,以便继续从事文学写作,于是她进入美国辛辛那提大学获得听力康复学硕士学位,并成为注册听力康复师。

在北美生活三十年,张翎从未中断阅读和写作,虽然她的时间是碎片化的,需要在工作间隙偷得片刻时光。她的第一部长篇小说《望月》直到41岁才问世,而比她小一岁的严歌苓早已因《天浴》《少女小渔》等作品名震海内外。

虽然很长时间内默默无闻,发表的作品未见反响,但张翎并没有放弃对文学的坚持:“我是很有定力的人,这是我唯一可以夸耀的事。”

与一般的小说家不同,张翎的写作几乎从不涉及个人的生活经历,她的故事都来自于历史或他人,她也很少写回忆性散文,至今未出版过散文集。她对自己的经历很少主动谈起,被问及原因,她说,“与大千世界相比,我的生活实在微小若尘埃,不值得我花力气深究”。

她甚至希望在作品中隐藏性别,以中性的笔调来叙事,因为“好的作家是没有性别的”。她也曾羡慕贾平凹、莫言、陈忠实这样的作家,他们“有一口文学的深井”,可以不断挖掘,从中汲取营养,但她因长期脱离故土而丧失了这样的资源,成为一个“没有根”的作家,她也曾为之苦恼,却最终明白了可以突破的方向。

人在面临绝境时如何生存,如何抵抗,如何消沉,是张翎关注的话题,有些创伤会被时间抚平,有的却终生难以愈合,“人们倒下去的方式都是大同小异的,可是灾难过去之后,每个人站起来的方式,却是千姿百态”。

对话张翎 杀了我和救了我的,都是距离

《流年物语》 作者:张翎 版本:北京十月文艺出版社 2016年3月

中国式家庭伦理镜头下的“大特写”,讲述两个家庭三代人之间的人性纠葛与爱恨。

《金山》 作者:张翎 版本:北京十月文艺出版社 2009年7月

从清末华工方得法远赴加拿大淘金修铁路起,讲述方家四代人在金山的悲苦的奋斗历程,以及他们与故土广东亲人的悲欢离散。

张翎对灾难和伤痛的书写,已然成为华语文学的独特风景。她说,自己对作为整体的人类历经磨难,依旧生生不息的顽强生命力,怀有敬意。

离开故土多年,她成了无根的漂泊者,她深知其遗憾,却也开拓出独具优势的写作疆域。不会完全斩断根须,而是牵起故土与他乡的关联,在一片无界的土地里,她是自己的王者。

战争题材是我写作生涯中的定时炸弹

新京报:《劳燕》的故事背景,是抗战时期中美合作所在温州玉壶设立的第八训练营,这是一段几乎被遗忘的历史,为何会被这段历史吸引?写作之前做了哪些准备?

张翎:我向来关注灾难对人性的扭曲和重塑,以及创伤对生活的毁灭和救赎这类话题,战争是灾难的极端表现形式,所以战争题材注定是埋在我写作生涯中的一枚定时炸弹。当我在一本战争回忆录里偶然发现“玉壶”这个地名,并且知道它就在我的家乡温州地区的文成县时,“炸弹”就轰然爆炸了。

虽然我算得上是个地地道道的温州人,但对温州的抗战历史其实是一无所知的——我一直以为温州是远离战争的一处“桃花源”。我无法想象在这样一个几乎与世隔绝的村庄里,七十多年前曾出现过一队美国军人,这些“番人”(当地人对外国人的称呼)一定剧烈地震撼过玉壶几千年来形成的固有生活方式。

与其说是我发现了《劳燕》这个题材,倒不如说是它伏击了我。在动笔之前,我阅读过多部有关人员的回忆录,并在温州关爱抗战老兵志愿队瑞安支队的帮助下,实地勘察了玉壶中美合作训练营的旧址,采访了几位至今还活在世上的训练营学员。文字、图片资料加上历史见证人的回忆,给《劳燕》搭起了龙骨,充填了血肉。

新京报:《劳燕》的叙事由三个幽灵倒叙的方式展开故事,还穿插了新闻报道、信件、日记、两条狗的对话,这种打破常规叙事的写法难度在哪里?小说形式上的创新是你的文学追求吗?

张翎:至今为止我写过九部长篇小说。由于各种各样的原因,我一直到中年才真正开始持续地写作发表。可能是等待的时间过久,刚开始长篇小说创作时,倾诉的欲望排山倒海地压倒了一切,故事占据了我的全部关注点。随着越来越多作品的问世,倾诉欲望得到部分发泄,它开始被其他的一些念头所稀释,于是我开始思考怎么讲故事。像摄影家一样,我现在不仅会考虑拍什么,也会考虑怎么拍,用什么角度、位置、光线等等。

《劳燕》的故事涉及的地域和时段很广,而汉语的动词里没有时态的变化,我发觉用单纯回顾的方式很难捋清时间事件和人物之间的千丝万缕的关系,而幽灵叙事却使得叙述一下子变得自由灵动——活人世界里的阻隔,包括时空、思维逻辑、视角和道德习俗等多重限制,统统失效,幽灵想去哪里、想进入哪个时段,它就已经在那里了,不需前铺后垫地啰嗦。所以,幽灵叙事对我来说是便捷之径,而非障碍。

对人类顽强的生命力怀有深深敬意

新京报:你的小说题材广泛,但灾难和伤痛是你的作品中最常见的主题,为何偏好这类题材?

张翎:我在北美做过17年的听力康复医师。选择这个职业最初的想法,仅仅是想用它来养我的写作梦。进入这份职业之后,我才慢慢发现它不仅给了我一份很不错的收入,而且给我的写作提供了出乎意料的灵感。除了正常老年性听力退化的病人之外,我的诊所里还会出现从战场上幸存下来的退伍军人,以及从世界各个战乱地区涌到北美的战争难民。

这些人的经历,使我对灾难、疼痛、创伤这些话题,有了全新的思考。这也是为什么这些年里,我的小说持续地反映人被灾难逼到墙角的时候呈现出的某些特殊状态,从《余震》到《金山》,到《阵痛》,到今天的《劳燕》,题材和写法似乎很不相同,但疼痛、创伤、救赎、重生的主题,都是一脉相承的。

新京报:但你的作品通常不是正面描写灾难和战争本身,而是着眼于这些外在困境如何粉碎普通人的生活,并给幸存者带来持久的心理创痛,人在绝境中的生存状态为何特别值得关注?

张翎:我对人类作为整体历经磨难依旧生生不息的顽强生命力,怀有深深敬意。其实,每一个人在生活的某个阶段,都会发现自己被囚禁在绝境中,这个绝境有可能是一段不能摆脱的情感、一个令人窒息的工作环境、一段万分乏味却欲罢不能的人生……战争和灾难可能是日常绝境中较为极端的例子。

根据叔本华的理论,“痛苦、不幸恰恰就是肯定的东西,是引起我们感觉之物”。绝境从另一个角度来说是一种“积极”的状态,它让我们意识到自身的能量,而顺境反而是一种“消极”的状态,它导致懒散、随意,就像一个不患牙疼的人永远不会意识到牙齿的功能和力量、一个被人饱足地爱着的人永远不会认真对待感情一样。所以,绝境中迸发的能量,对我来说是一种神秘莫测、充满惊讶的生活状态,我一直想把这个状态挖透。

距离让我看得更清又让我过于冷静

新京报:大多数小说家的创作都离不开自身经历,但你的小说很少涉及个人经历和情感体验,你是“向外求”的作家,“向内求”似乎不是你所关心的,这样是否少了很多个人化的文学风景?

张翎:我的小说的确很少涉及私人生活,因为我觉得与大千世界相比,我的生活实在微小若尘埃,不值得我花力气深究。然而,我的主人公都携带着我的眼睛和脑子,他们看世界的视角和对事物的审视判断,不可避免地带着我的思索。其实,我在探索外在世界的同时,我的人物也在探索他们各自的内心。我的心被我掰成很多块,揉进了他们的生命里,所以我也是他们,他们也是我。

新京报:在海外写作,你曾说自己是“无根”的写作者,国内和国外两边都不靠,这种状态是否曾让你困扰?是如何学会与之相处的?

张翎:我在国外已经生活多年,我已经失去了国内作家那种深深扎在土地里,在一口深井里汲取文化营养的扎实感觉。虽然我每年都会回国很多次,但我只是过客,我对当下的生活已经失去了深切的体验。但是距离也不完全是坏事,有时距离会产生一个理性的审美空间,营造一种尘埃落定的整体感。隔着一个大洋回头看故土,故土一定和身在其间时的感觉不太一样。我已经无法改变我失去了根的客观现实,我现在只能接受现状,希望这种无法落地的感觉,能带着我写出一些视角不太一样的东西。

新京报:移民作家拥有跨地域文化的生活体验,视野往往更开阔,但许多移民作家的写作素材仍然离不开故土,移民作家和本土作家在写作题材和方式上有何差别?移民作家的优势和劣势是什么?

张翎:童年和故土是一种特殊的生命密码,已经永久地驻留在一个人的血液中,从来不会忘记,所以不需刻意记起。对一个作家来说,成年之后在哪里生活并不特别重要,重要的是他在哪里度过了童年和青少年。所以尽管我走过了世界的很多地方,我离故乡越来越远,可是我小说想象力落脚的地方,总归还是我的故土——那是我最强大的文化营养基地。

像我这样选择用母语写作的移民作家,很容易陷入两种语言文化、两群读者、两种阅读习惯的空隙之间。这绝对是我的劣势。唯一能把我从深渊里捞出来的,可能就是那个身在他乡的理性距离。杀了我和救了我的,都是距离。距离让我看得清楚,距离又让我过于冷静。

新京报:远离故土三十年,是否有对当下中国的隔阂感?是否有尝试去弥合与融入?现实中国会成为你未来的写作方向吗?

张翎:在我近二十年的写作生涯中,我一直在有意识地回避当下题材,因为我觉得当下是我看不清楚的事情。我以往的大部分小说题材,都是从时间线上横着片下一个长截面,从历史一路延伸到现今。我很少竖着下刀,取出一个当下断面。但这种状况在最近起了一些微妙的变化。

几年前,我辞去听力康复师的职务,从朝九晚五的职场退身,变成一个自由人。随着我在国内逗留时间的增多,我有机会深入观察当下生活,“过客”心态虽依旧还在,却已渐渐减弱,我开始有勇气颤颤巍巍地迈出脚来,在当下题材的泥潭里试步。最近写的《死着》《都市猫语》《心想事成》等中短篇小说,都是我探险举动中的一个部分。中国是我的文化基因,一个人不可能逃脱自己的文化基因成为另外一个人,所以与中国相关的人和事始终会是我的写作中心。