张悦然、行超对谈:写作需要彻底的寂寞

来源:十月文学院微信公众号 | 2017年08月16日08:06

编者按:

“约会作家”是十月文学院公众号的常设栏目之一,定期邀请作家前来做客。

在位于永定门公园佑圣寺内的十月文学院,品一杯清茶,谈一本好书,赏一方胜景,寻一处怡然。聊生活,聊文学,谈人生。

本期,我们邀请到了当代作家张悦然,与青年批评家、《文艺报》评论部编辑行超对谈。一起来听听两位80后心中的文学写作吧~

从“流水线”上走下来

行超:悦然好,这是我们第一次这么正式的交谈,我必须说,我是看着你的小说长大的。其实我们的年龄没有差多少,主要是你出道真的很早,大概差不多20年前了吧?“新概念”的那批作者基本上都是十几岁就出道了,但很多人现在基本上都不再写作了,而你多年来一直没有离开文学现场,是什么原因让你坚持写作这么多年?

张悦然:当时参加新概念作文比赛获奖的这些年轻人,大家认为从那个时候开始就走上了文学生涯,我觉得这可能不太准确。那时候的写作其实是一个最初的、本能的表达,那样的表达有一种姿态性,有一种对抗性的东西,是很自我的,但这种表达能不能支持这个人一直在文学上走下去,我觉得未必。

一代人青春文学的记忆——新概念作文大赛

我们可以看到,这些人具有综合素养,他们后来走向不同的领域。从那个时间点开始,后来每个人又有一个再出发的过程,有的人可能是在文学领域,有的人可能是在其他领域,对我来说因为从小就非常喜欢文学这件事情,也不太会做其他的事情,所以我的这个选择做得反而比较简单。

行超:我们现在看到的活跃在文学界的这些70后、80后作家,其实很多人都是30岁左右才开始写作,或者那个时候我们才看到了他们的写作。与你们这些十几岁就受到关注的写作者相比,他们可能是人生经验积累到一定程度才出手的。从这个角度来说,你觉得出道早对你的写作产生了什么样的影响?

张悦然:我很羡慕他们,没有留下很多让自己感到遗憾的少作,而且这些少作还不停地在市场上、在大家的视野里流传着,这还是会让自己觉得有点不安的。另外,我觉得他们会有一个相对安静的准备的时间,这个准备的时间是特别重要的。

我们是被市场催发的一代人,不可否认,出版市场忽然之间的繁荣,对我们有非常大的推动力。在那个时间里,我们其实非常容易过上一种所谓“名人”的生活,那时候所有人都感觉到一种成名带来的压力,你要去经营和维系你的名声,你害怕被遗忘,需要不停地出书,于是就变成了一个可能没有办法慢下来的恶性循环。我常常反思,那样一种生活是非常难以获得真实有效的经验的。如果一个年少成名的人永远在各种通告、活动中奔波,就像在传送带、流水线上不停地滚动,是很难有真正有价值的经验和生活的。

20岁的时候大家都在天马行空地写各种虚构的东西,但是20岁到30岁这段时间是非常宝贵的,你会对世界有非常多新的认识,然后转变成自己的经验。在这个时间里如果你缺席了真正的生活是特别难以弥补的,所以当时我觉得必须得脱离那种生活,回到更简单、更不被外界干预的生活里来。从这点来说,比我们晚几年成名的那些80后作家,在最初的那个安静的时间里,积累了很多我们所不及的东西。

“历史是祖辈脸上的一道光”

行超:《茧》被评论界称为80后的转型之作,我不确定这样的转型是不是能够代表整个80后写作的转向,但这个作品确实是你个人写作中一个非常重要的标志。你之前的作品可能更多是个人化的书写,《茧》更加向外敞开,更面向外部的世界,面向他人、面向历史。我们看到大部分80后作家,他们的写作基本上还是着力于前一种内容,他们将笔触伸向人性和内心的深处,朝着这个方向掘进。你怎么看待这两种写作?

张悦然:我内心并没有完全把这两种写作方向割裂开,完全个人的经验与和历史等更大问题相关的经验,在我这儿是没有明确区分的。对我而言,只有一个一个让我感兴趣的话题,这样的话题常常是我们和某个介质之间发生的冲突和关系。

张悦然凭借长篇小说《茧》,拿下了华语文学传媒大奖“年度小说家”

比如《茧》,我在这个小说当中讨论的是在我们这代人之前发生的事情,我想讨论它们与我们之间的关系和纠缠。我没有觉得它们更大或者更宏观,恰恰相反,我认为我们这代人看待历史等很多东西的角度、视角都完全不一样,是非常个人化的,可能这个才是我真正想表达的。那个特别宏大的历史到了我们这边,可能只是留在我们祖辈脸上的一道光,我们只是看到了这道光,只对这个东西有感受、有表达的欲望。至于整个历史的图景是什么,真相又是什么样子,可能对我们这代人来说并不是注视的重心。

行超:《茧》所书写的那段历史,小说主人公李佳栖和程恭没有亲历过,作为作者的你也同样没有亲历过。面对这段历史,不管是作者还是主人公都只能是一个后来者。所以不可避免地,我们在讲述和接近那段历史的时候,只能是道听途说的、旁观的、甚至是推测的。于是就会有一个危险,由于没有身处那个现场,我们对它是不可能完全理解、包容或者宽恕的,所以很可能会呈现出一种书写上高高在上的、审判者的姿态。你有没有考虑过这个问题?

张悦然:对,我们毕竟没有在那个时代生活过,所以肯定会有理解的错误和简化的可能性。真正生活过的话,一定会有不一样的感受。比如在电影《阳光灿烂的日子》里,创作者呈现出来的就是在那个时代,作为个体的童年中所获得的东西。艺术作品中的历史一定不是简单的口号或是什么东西,它是非常饱满的、多汁的、多义的生活,所以我觉得作为后来者的书写中一定不能避免“简化”这个问题。

关于你说的“审判”这个姿态,说实话会有,但是我也觉得这是年轻一代人身上会有的东西。李佳栖和程恭这两个人身上有一种对抗式的、绝对的东西,也许若干年后,他们会觉得这个审判挺滑稽的,因为人生并没有那么多黑白分明的事情。但是在那个时间点,他们身上有一种戾气或者一种特别尖锐的东西,他们需要和之前所有纠缠他们的阴影去划清界限。这其实是他们一种青春的余波,可能过了这个时间就不太会有这样的表达。我觉得青春应该要保留一点这样的精神,这里面肯定有简单粗暴的东西,但它是有能量的,如果所有人都像沛萱和唐晖一样,可能我们和历史的关系也会变得越来越淡泊。

行超:李佳栖和程恭面对历史时是逆流而上的,他们想要撕裂它,然后去接近那个最本质的“核”。现在的年轻人可能更像沛萱、唐晖,某种程度上选择的是听信和回避。但即便如此,李沛萱的生命也不可避免地被自己家族的历史所影响和改变了。这样看来,历史可能真的就像是“怪兽”,所有人都没办法逃出来,所有人都被笼罩在这个巨大的影响之下。有时候我会疑惑,一方面,我们深知这种不可抗的影响,另一方面,我们又常常告诉自己,要卸下历史、轻装而行。你觉得青年一代在面对历史的时候,到底应该是什么态度?

张悦然:我觉得这是一个特别自然的选择。历史怪兽的爪子首先来到了李佳栖和程恭的世界里面,他们无法视而不见,所以他们必须去寻根究底。如果这个爪子从来没有踏上你的地盘,你从未觉得它存在,在这种状态里,你去寻究历史,可能也确实是没有自身的满足感和价值。所以,我觉得面对历史的态度主要取决于你对历史天然的感情,或者说你们之间的关联是否已经建立。

十月文学院成为北京文学“新地标”

小说中沛萱的身上确实传达了一点我的个人思考。我认为这种关系的建立是迟早的,难以避免的。只不过对于我们这代人来说,因为教育等很多原因,这个事情可能是延迟发生的,是比较微不足道地影响着我们。但它还是会来到我们面前,等我们变成更年长的成人,等我们面对下一代的时候等等,这个问题还是会出现。

行超:你在小说后记里面写到,“钉子”那个环节,是这个小说最早的一个入口,它来自你父亲年轻时候写的一个小说。所以你在写这个小说的时候,是已经感受到它对你的影响了?

张悦然:对,一直有这个影响,我说不上来为什么,可能还是因为家庭传达了一些东西吧,会感觉到这样一种阴影,所以想要去了解更多。

我父亲当年写的小说,后来已经找不到了,所以我也不知道他写的到底是什么。我比较感兴趣的是,这件事情曾经是他童年里面触动他最深的事,因此才被他写成了自己第一篇也可能是唯一一篇小说。但“文革”时候发生的事情非常多,肯定有很多更骇人听闻的事情。现在我看到的这个父亲,他是带着这个影响长大的,他是带着这个影响变成了现在的他,带着这个影响教育了我,然后又使我长大,它跟我有关,所以这是我最珍视的东西。

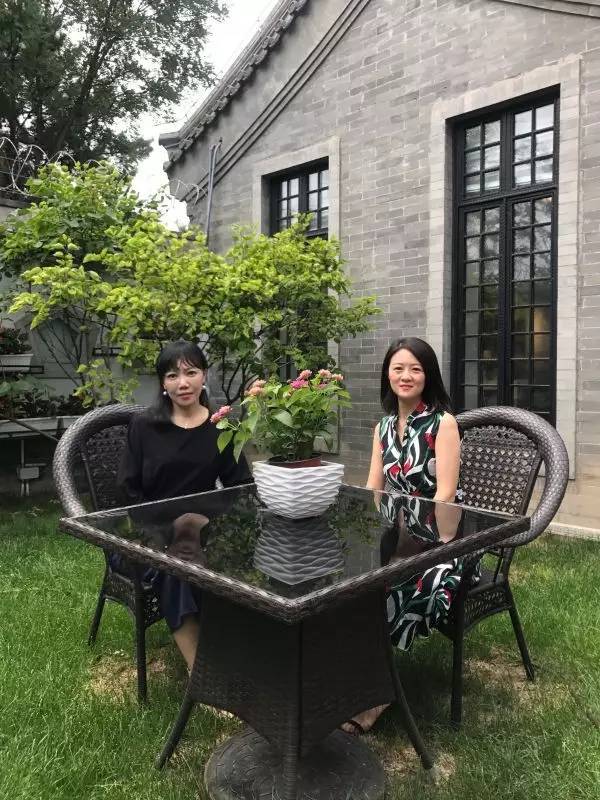

张悦然与行超在佑圣寺“十月笔会”畅聊文学

历史是一个非常抽象的概念,它不太能够被总结和概括,在小说中它需要落在具体的人物身上,像刚才说的,它就是一道光,我们没有办法去描述这道光,只能等这道光落在某些具体的人的身上和脸上,我们才能根据那个人感受到这簇光的存在。我希望把对历史的一些理解通过特别具体的个体,通过这些个体身上所发生的变化呈现出来,而不是说直接呈现自己的态度和观点。

“我选择去做那个撞边界的人”

行超:你最新的中篇《大乔小乔》也体现了你所说的,通过具体的人去呈现历史。这两个作品在主题上有相通的地方,但《茧》处理的问题更厚重,笔法上多少有些紧张。《大乔小乔》似乎更松弛、从容一些。

张悦然:《茧》因为是长篇,不可能那么均匀,它里面有非常多特别粘滞的东西,也会有一些挺偏执的情绪,更加个人化、风格化。比如我会关注当真相降临在程恭的世界里面,程恭觉得眼前一切都不一样的那一刻,我觉得这对一个少年来说特别重要,是他人生中特别隆重的——我把它称为“顿悟”的时刻。在这样的时刻面前,我就会洋洋洒洒写特别多,在一个长篇里面,这样的任性是有机会得到呈现的。

《大乔小乔》可能是另外一种尝试,这个故事其实是来自于一个我多年前听到的真实故事。我关心的点在于姐姐和妹妹微妙的地位的转变,妹妹是超生的孩子,从小就非常渴望取代姐姐,成为这个家里一个合法的人,这是她心里永远的阴影,她后来做的很多希望出人头地的努力,都来自这样一个原初的点。

姐姐本来是非常美好的一个人,但是她一点点地被这个家庭的痛苦吞噬掉,于是姐妹两个的角色和地位有一个微妙的变化,这种变化是我所感兴趣的。讲述这样一个故事你是没有办法脱离那个具体的时代语境的,我并不是在主动去回应某些政治、历史、时代这样大的主题,那从来不是我感兴趣的,但在这个小说中我没法回避,这就是从这个主题里面长出来的非常扭曲的花朵。

行超:在这个小说中,我觉得你的语言风格有一种转变,这个小说的语言更质朴、更克制,之前那种非常“张悦然式”的奇想、比喻等等好像都不见了?

张悦然:我觉得是在不同的题材里面尝试不同的语言吧。《大乔小乔》的这种方式写中短篇的时候可以去尝试,中篇相对比较好控制,你希望它能够以一个比较均匀的节奏,比较克制、比较远的讲故事的方式,但是在长篇里面,它还是会变成自己的风格。我觉得这些探索的轨迹对于写作来说都是有益的,它会让我掌握一种更属于自己的东西。

这个小说出来之后,也有人说它看起来不太像我的东西,在语言上没有我过去的风格。但我觉得这都是作家在探索他的边界,风格本身就是一种局限、一种边界,我们必须承认,作家建立了这个边界以后有两种选择,一个是舒服地待在这个边界里面,还有一种就是去突破、去不停地撞这个边界,通过这样的动作进入更宽的疆域。我觉得要做去撞那个边界的人,哪怕撞飞了,但是这个撞的努力是一直要去做的。

行超:我记得去年年底我们参加作代会的时候,有一次一大群人去你房间里玩那个猜词语的游戏。那次我非常直观地感受到了你对于文字本身的把控能力,比如说一个非常平白的日常用语,你会从时空、从情感、从审美等各个方面去描述它。当时在场的批评家都说,作家对于文字的把握能力真的很不一样。你理想当中的文学语言是什么样子的?

张悦然:我理想中的文学语言其实经历了非常多的变化,刚才我们说的《大乔小乔》的风格变化,可能也是因为我的审美发生了变化。最开始的时候,我非常喜欢那种浓烈、张扬,也非常女性化的语言,像安吉拉·卡特和张爱玲。但是后来我慢慢发现,当你想要去写一个更宽广的问题,想去塑造跟你原来的人物不太一样的人物的时候,你需要把语言变得简单一点,可能这样的语言才能扫到那些原来扫不到的角落或你想探索的更远的地方。所以后来我希望语言更加简单和准确,没有太多多余的部分。

《大乔小乔》写出来的时候大概有四万多字,后来是删到现在三万多字。我现在写小说有一个非常重要的环节叫“删”,之前啰嗦的、重复的,害怕读者没有理解、没有交代清楚的一些东西,现在我都会把它们删掉。删的过程其实非常痛苦,但我觉得这是一个作家自我提高的特别好的机会。很多时候你来不及干预自己的书写过程,是潜意识驱动着你把它完成。但是修改的过程你需要特别清醒,你需要不停做出判断,考虑每一句话的去留。

“作家需要一种文学生活”

行超:我的经历跟你有点像,父母都是大学老师,从小在大学校园里成长,然后进入一个很稳定的工作和生活状态。跟前辈的差异就不用说了,我甚至觉得跟同代人相比,我也是一个经验特别贫乏的人,你有没有过这种焦虑?

张悦然:我觉得作家其实需要一种文学生活,他需要一种不断给他提供养分、不断给他学习环境的文学生活。这是波拉尼奥给我的启示,我读他很多书的时候,觉得他书里的很多人真的是在过一种文学生活,他们在这样的界面上探索和生活。如果作家能够好好地利用他在阅读中获得的东西,利用他收集到的资料和素材,他也完全可以呈现出好的作品。比如说英国作家麦克尤恩,他就是非常典型的调查型作家,每次写作之前会做非常多的调查和采访工作,然后通过长时间在这个环境里的浸没,把它内化为自己的经验。

经验需要在文学中一步一步主动去拓展

有很多这样的作家存在,我们不应该认为这种经验一定是不真实或者不动人的。我们不能期望每个人都像格雷厄姆·格林一样,做过间谍又从事过很多职业,我们应该从自己的经验角度出发,去寻找和拓展题材,去寻求拓展眼界的可能性。就我个人而言,阅读真的非常重要。其实经验本身的价值和含义也在发生改变,比如说我们遇到另外一个人,他给我们讲了一个故事,这为什么不是一种经验呢?

行超:从开始写作到现在,不管是普通读者还是文学界,都对你有很高的期待,你好像不断地被当作“代表”放在80后的头衔下面,但实际上,写作的本质又是面向自己的。公众的、文学界的期待有没有对你个人的写作初心构成影响?你觉得写作最终面对的是什么?

张悦然:肯定是自己。我在《茧》之前十年没出书,在我内心深处,有种慢慢在大海中失去航线的放逐的状态。十年真的足够大众忘记所有的人,所以我觉得我早就不在那个期待里面。这十年我跟文学界的交流很少,基本上是以一种自己去探索、摸索的方式在生活和写作中获得养分。

有时候我特别需要一种很彻底的寂寞,特别希望自己从日常琐事中挣脱出来,进入孤岛的状态里去。《茧》就是慢慢走进那样的状态。我觉得这其实不是一种特别成熟的表现,有的作家可以把这两者很好地平衡,但对我来说比较困难。我不是和现实生活关系特别融洽的那种写作者,为什么我会强调文学生活,可能就是因为现实生活给我饶有兴味的东西比较少,更多时候我是在忍耐生活,所以希望至少有一些文学生活的部分让我感觉到意义,感觉到一种真实的存在感。

行超:我有一个整体的感觉,包括你在内的大部分80后作家,笔下年轻人的都是迷茫的、受伤的、孤独的,就像你说的,是跟现实生活有冲突的人,好像那种对现实和生活保持正面、积极、阳光态度的人物形象很少见。这是什么原因?

张悦然:我觉得这既是时代的原因,也是一种青春角度的表达。你让一个中年甚至老年的作家去写青年,他写的一定不一样,但是青年去写青年,一定会带着这样的色彩。就像《麦田里的守望者》中,霍尔顿这个人物之所以经久不衰,就是因为青春本身就需要一种特别颓丧、特别消极的表达,这种消极我们也可以定义为他不认同成人世界的规则,他试图获得自己的生存空间和自由。

美国作家塞林格的长篇小说《麦田里的守望者》, 是讲述青少年成长心理的经典作品

现在回头去看,我觉得残酷青春还是挺好的事情,与近些年市场上出现的那些治愈、鸡汤比起来,残酷青春至少有一种反叛的精神,这是青春本身需要的,如果青春都是规训的东西,那肯定是有问题的。

行超:可是我觉得80后都已经30多岁了,但是在很多场合还是被当作不大懂事的孩子,写出来的作品也像撒娇似的,好像别人都欠我们,而缺乏一种自我反思。这种精神状态其实跟实际年龄挺不相符的,是不是我们这代人的青春期特别漫长?

张悦然:我有时觉得,在我自己这里,青春记忆和现实生活,这两个世界还没有融合得特别好,二者之间始终还有一个缝隙。可能我根本也不希望它们融合得特别好,因为青春本身有特别多纯真的、真诚的东西,就好像是一个过去的童年的彼岸,是一个比较纯粹的世界。每个人都有部分是彼得潘,都希望能永远守护他们的“永无岛”,不想让它们被飓风骇浪的现实世界吞没。

行超:用现在一个很流行的概念,你应该算是标准的“斜杠青年”,作家/文学教师/杂志主编,好像还要做导演?这些身份让你以不同的触角深入到现实和生活中去,它们对你的写作构成了什么影响?

张悦然:我的第一份工作就是写作,一出大学的门就开始写,一直写了这么多年,所以我觉得需要推开一些别的窗户,从别的角度去看待这个世界。比如说大学老师是一个比较好的角度,至少你会了解两类人,一类是老师、一类是学生,这种了解和你去做调查不太一样,是你根植于那个身份里面的一些观察。

我这学期讲的是短篇小说鉴赏。坦白说一开始,我觉得每周上课的压力让人挺烦躁的,比当年做学生还累。但现在渐渐地,我会有一种成就感。因为是公开课,这些学生来自不同专业,我发现好像选小说这门课的同学跟其他同学不太一样,比如有个女生每节课下课后会跟我出去抽一根烟,跟我讲她自己有轻微的抑郁症,现在是什么样的状态;有一个男学生跟我讲他之前离开学校去当了两年兵,回来以后发现以前的同学都毕业了,世界完全变了,自己陷入了一种孤独的状态。这些同学好像内心比较复杂,比较敏感,通过我的课程能把这样一些人聚在一起,然后大家一块讨论文学,是挺开心的事情。

嘉宾简介

张悦然

著有长篇小说《樱桃之远》《水仙已乘鲤鱼去》《誓鸟》《茧》

短篇小说集《葵花走失在1890》《十爱》

作品被翻译成英文、西班牙语、意大利语、日语、韩语、德语等多国文字。

曾获得“华语文学传媒大奖”年度小说家奖、《南方人物周刊》2016年青年领袖,《茧》被《亚洲周刊》、《南方周末》、“豆瓣网”等媒体和网站评为“2016年十大好书”,英文版《十爱》入围“弗兰克.奥康纳”国际短篇小说奖。

2008年创办了文学主题书《鲤》系列,担任其主编。

行超

1988年生于山西太原

北京师范大学文学硕士

青年批评家,《文艺报》评论部编辑(图文编辑:葛方圆)