在现场,新伤痕,怎么办?——杨庆祥访谈录

杨庆祥

编者按:

“在现场”是青年文学批评家杨庆祥坚持的批评立场。他认为,对于中国当代文学这个年轻的学科来说,建设“现场”,让这一“现场”更丰富,可能要比“回到历史现场”更为重要。他关注80后作家的文学创作,并试图回应80后的切身命题——“怎么办?”为此杨庆祥所提出的“新伤痕文学”概念讨论整个时代的精神症候。对于他来说,文字——不管是评论、诗歌还是随笔,都是他建设“现场”、表达精神的一种方式。正如他自己所言,“只要有助于提高我的精神层次,提升我对自我、他者和世界的认知,任何一种方式的选择都有其美妙之处”。

周新民(湖北大学文学院教授):我注意到你的文学批评,始于你的一系列关于路遥的研究。你的这些研究和一般意义上的研究有较大的不同。返回1980年代的文学现场是最大的亮点。你能谈谈你切入路遥研究的想法么?

杨庆祥:这个问题在很多地方被反复提起,我有时候都觉得有点奇怪。是因为我那篇《路遥的自我意识和写作姿态》“流传”得比较广吗?当然,我前后写过4篇关于路遥的文章,对一个并不以单个作家研究作为自己职业规划的批评家来说,这个数量占比很高,以至于日本的一位学者加藤三由纪在一篇介绍我的文章中也认为我是一位路遥的研究专家。但我必须否认这一点,路遥当然是一位非常重要的作家,但我并没有觉得他已经重要到需要我付出全部的心智来对其进行研究。我在博士就读期间之所以选择路遥,是因为在当时我个人的语境中,路遥的作品给我了一些触动,我又是一个非常执着于自己经验和感受的人,我觉得应该将其表达出来,于是,才有了那几篇文章。非常有意思的是,最近我在给本科生上课时,又讲到了路遥的《人生》,然后发现已经没有特别让我激动的地方了。阅读的不可重复性正在于此,也许过了很多年后我又会爱上路遥,谁知道呢,反正最近几年,我已经将他彻底忘记了,并自动将其移出了我的精神谱系。

我并没有觉得我切入路遥的角度和视野有多么的与众不同,学术上的创造力,如果在前人的基础上稍微别出心裁,已经非常不容易了。我当时研究路遥,一方面受到了我的导师程光炜先生的“重返80年代”的一些影响,另外一方面,当然是我喜欢“标新立异”的个性使然,但即使如此,这些研究在多大层面上有开拓性甚至是靠得住,我也没有多少把握。一篇文章,总是在刚刚构思和写完的时候最激动人心,等过了一段时间再去看,会觉得羞愧难当。所以我几乎不去看自己以前的文章,写路遥的那几篇,每每被人提及,我在心里都有点犯嘀咕:这是我写得吗?我当时会这么愚蠢的想问题吗?”

周新民:“回到历史现场成了你的文学批评的最大的特色,包括你关于80后作家的批评,也体现出鲜明的回到历史现场的理路。你能谈谈在面对你的同代人作家的创作时,你有何感想?”

杨庆祥:我们一直在强调回到历史现场,这几乎变成了学术研究上的“政治正确”。但其实每一个人都明白,根本就没有什么历史现场可以回去。这一点上我们应该向考古系的同学们学习,比如考古学家兼历史学家柴尔德,就对所谓的回到历史现场表示怀疑,柴同学认为一切不建立在“物质”上的历史现场都是耍流氓,也就是说,必须借助具体的历史遗物才能稍微地回到历史的“现场”。对中国当代文学这么年轻的学科来说,回到“现场”也不能说有错,但是建设“现场”可能更重要。所以我的工作主要是“建设现场”,让这一“现场”更丰富,更有戏剧性和更有张力。为后来者留点好玩的现场,供他们重返和研究,这难道不是更重要的工作吗?对一个像我这样热爱戏剧性的人来说,这简直太有意思了。所以,不用天天逼我“回到现场”——我正在现场正在现场正在现场啊——重要的事情说三遍!哈哈。

对于同代人的写作,我的态度是,写得好的,我会羡慕嫉妒,同时会不遗余力地高声赞美;写得不好的,我会努力抱以理解之心,但同时会不留情面地批评。这就是我的态度。我觉得我们这一代最精致的大脑也许并不在文学这个行业,毕竟,这是一个文学非中心的时代。但话又说回来,当那些最精致的大脑在金融和投资那些领域堕落为愚蠢的投机分子的时候,那些二流三流的头脑也许在文学的滋养下变成了第一流的大脑,这些历史的辩证法,谁说得清楚呢?对于我的同代人的写作,我既热情又犹豫,既好奇又厌倦,既赞美又诅咒,我的同代人——从鲁迅到未来——他们必然会有所创造,也必然只是历史的中间物。

周新民:你认为80后作家群体所面临的最大问题是什么?

杨庆祥:80后作家严格来说是我的同龄人,而非同代人。当然,他们中的一部分会成为“同代人”,而另外一部分,只能是停留在同龄人的层面。这就是写作残酷的淘汰法则,只有那些真正观察了时代,体验了生活,并真实地表达了自我的作家作品,才能成为同代人的精神参考系。

我被无数次问及对80后作家的看法。好像一个同龄人就一定比别的人更有优先发言权。其实这是一个误会,因为经验、生活趋同的原因,同龄人对同龄人的作品可能更有认同感,但这种认同感不一定是好事情,也许会导致标准的降低和同声相求的迎合。因此,一个同龄的批评家对其同龄人的写作应该更加警惕甚至更加严苛,最重要的是,需要一个更复杂的心智来阅读、理解和反思。

我认为所谓的80后作家群体面临的问题和所有其他年龄段的作家面临的问题在根本上是一样的。这些问题包括但不限于以下几个方面,第一,缺少一个真实的主体自我,因为这种自我的缺失,使得当代写作缺少强烈鲜明的个人性;第二,缺少一种“主观的战斗精神”,对生活世界的观察不够深入、体己、血肉相关,这使得很多的作品显得虚假,停留在认识的表层;第三,缺乏一种超越性的精神向度,被一种琐碎的生活主义或者物质主义所裹挟,无法从具体的事物中抽象并上升到美学和精神的境界;第四,在具体的技术层面,容易陷入唯技术或者唯修辞主义,而不能将技术化为艺术,将修辞化为一种认知。

其他还有很多,暂时就谈这么几点吧。

周新民:说到你的文学批评,我觉得你组织的“联合文学课堂”也很有意义。“联合课堂”组织年轻的作家、批评家参与到文学批评现场,研读当下有代表性的作家作品。你能谈谈当初组织“联合课堂”的初衷、目的么?

杨庆祥:联合文学课堂是我以人民大学为平台,联合北京大学、北京师范大学等高校的青年学者、批评家、在校博士生硕士生组织的一个讨论平台。我记得是在2013年吧,当时作家蒋一谈的小说集《栖》刚刚出版,我和他商量做一个小型但又有质量的活动,我当时灵光一闪,北京有这么多年轻优秀的大脑,为什么不联合起来做点事呢?这大概就是联合文学课堂的起源。我记得当时我因为这个想法的产生而很激动,并立即就付诸实践,设计了联合文学课堂的图标,举行了第一次讨论,迄今为止,联合文学课堂已经举办了21次,并由北京大学出版社出版了前面9次讨论的成果《寻找文学的新可能——联合文学课堂》。通过这种形式的活动,我们直接面对当代文学的现场发言,在作家、作品、批评家和读者之间完成了真正有效的互动。我2014年曾经就联合文学课堂写过一段寄语之类的东西,也可回答上述提问,特转引如下:“组织联合文学课堂,是我最近的一个想法。我想把一些对当下文学写作感兴趣的同学聚拢起来,不仅是人大,还包括北大、北师大等高校的同学,大家一起来研读新的作家作品。这里面有那么几层意思,一是目前高校中文系的教学以文学史为主,对当下的作品缺乏敏感性,教学严重滞后于创作的实践,通过这种方式可以让大家比较有效地接触到文学的现场;其次是大家可以借此培养怎样做一个‘合格的读者’,我们姑且不说‘理想读者’,作为中文系或者对文学感兴趣的人,至少应该知道怎么去阅读、欣赏一部作品;第三是希望这种具体的、有时候是与作家面对面的交流,能形成一个良性的互动,读者与作者在这之间能够找到一些有意思的东西。当然,也可能什么都找不到,这也没有关系,阅读即误读,只要是‘真正地读过’,这就很好了。最后,我当然希望这样一种形式能够形成一种特别的氛围,能够找到一些‘核心小伙伴’,能够在雪夜‘听到友人和五点钟’。如此,文学与人生,也算是相得益彰。

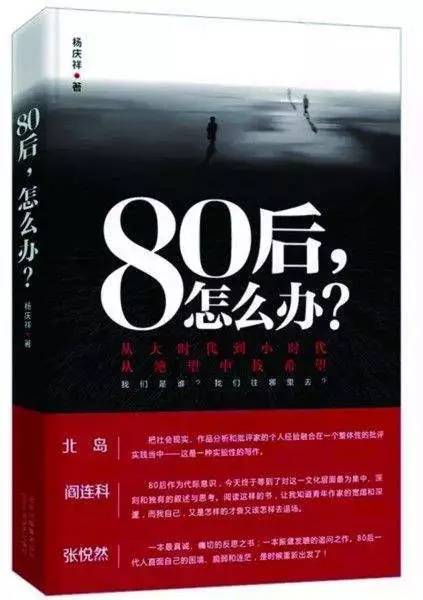

周新民:你不是一般意义上的批评家,你的视野广阔,多有跨界。除了理论之外,你还创作了大量诗歌和随笔,其中思想随笔《80后,怎么办》引起了很多关注。能否谈谈你的这本书?

杨庆祥:我在很多时候被人目为一个诗人而不是一个批评家。我写诗的历史比较长,从高中开始至今已经有近20多年的时间,迄今已经出版了《趁这个世界还没有彻底变形》、《这些年,在人间》、《我选择哭泣和爱你》等数本诗集。我自己的感觉是,这几年我诗歌写作的状态很好,而且会越来越好。

《80后,怎么办》是一部思想随笔。我最早起念写这样一本书,是在2011年,当时我刚刚博士毕业不久。最初的想法,是想整体性地描述80后这一代人的写作和美学症候,所以最开始的题目是《80后:文体与主体》,其实还是在文学的范围内讨论一些看起来很正确,但实际上没有什么生产性的问题。我立即意识到这种写作本身的限度和缺陷,它无法直接地与社会语境发生勾连,因此既不能真实地揭露出问题,也不能有力量地回应问题。因此,我决定推倒重来,并偏离既有的“成规”式的规范和无意识,将社会批评、个人经验和文本细读融合在一起,创造出一种属于我自己的思考和表达的范式。相对应的,题目变成一种自我提问和自我质询:怎么办?

文章初稿其实只有16000多字,2012年底完成。发表其实并不顺利,因为学术期刊不愿意发表此类不规范的文章。后来有一次和北岛、李陀等老师聊天时,他们问及我近期的写作,于是知道我写了这么一篇文章。他们读完后觉得非常有意思,决定在《今天》上头条推出。并在发表后立即组织了一次讨论,包括程光炜、孙郁、孟繁华、陈福民、贺桂梅、杨早、黄平等师友参加了研讨会,其后《今天》又以大篇幅刊发了讨论会的专题。并在一些网站上引起热烈的争议。同时国内的刊物《天涯》也在头条发表了该文,但是改了一个标题《我希望我们能找到那条路》,我记得当时是李陀老师将文章转给了韩少功老师 ,然后韩少功老师推荐给了《天涯》,并希望能够引起讨论。

当时还没有想写成一本书。随后我去香港参加一个学术会议,和阎连科老师住在一起,他在《今天》上读到了我的那篇文章,非常激动,他建议我加大篇幅,将更多的内容涵括进去,他认为这是关于80后一代最深刻的反思,而且是由一个80后来完成的,意义重大。我在他的鼓励之下在原有文章的基础上重新调整思路,进行扩写,最终完成了整部书稿的写作。

2015年7月,经过辗转多次,这本书最终在十月文艺出版社出版,7月份在北京的单向街书店举行首发式,现场的热烈超出了我们所有人的想象,整个书店都挤满了人,甚至很多人站在书店的窗台上,都是年轻人。我当时大概明白了一点,对身处社会急剧转型的中国人,尤其是年轻人来说,“怎么办”是一个切身的命题。

虽然这本书在某种程度上构成了我的一个标志性符号——据说有一段时间我在江湖上的外号就是“怎么办”。但我个人对这本书并不满意,它仅仅是提出了问题,至于更深层复杂的开掘,都没有来得及展开。但是它好像就必须在那个时候出来,早也不行,晚也不行。我不能想象我在40岁的时候再来写这样一本书,这大概就是一本书的宿命吧。

周新民:你最近提出了“新伤痕文学”的概念,发表了《新伤痕时代及其文化应对》等文章,引起文化界的热议。你认为“新伤痕文学”的内涵和价值是什么?

杨庆祥:最近几年,我一直在观察中国当代文学和当代文化的整体性特征以及可能的走向。在2013年,我曾经写了一篇长文《重建一种新的文学》,我在那篇文章中指出了21世纪以来的文学创作出现了一种“新伤痕书写”的迹象,我认为莫言的《蛙》、阎连科的《炸裂志》、余华的《第七天》都属于这一类创作,我觉得这些写作内涵了1980年代“伤痕文学”的结构和美学原则,但是其书写的内容,又是1980年代以来的中国现实。也就是说,伤痕文学书写的是文革的伤痕,而新伤痕文学,书写的是改革的伤痕。在这篇文章里,我既对这些作家对中国当下现实的“新伤痕书写”持赞赏的态度,同时又批评了他们在美学的内在质地上还没有突破旧伤痕的规定。

我把观察的目光继续投向更年轻的写作者,我发现在青年一代那里,这种“新伤痕”的写作也是一种普遍化的倾向,包括我自己的诗歌写作。我在2016年整理出版我近十年的诗歌写作时候,发现一个贯穿性的主题就是“新伤痕”。所以在我的诗集《我选择哭泣和爱你》的扉页上写下了“这是新伤痕时代,我的这些诗是新伤痕诗歌”的题词。不同的是,包括我在内的青年一代的写作中,“新伤痕”已经与“旧伤痕”有了质的区别,不仅仅是题材从“文革”转为“改革”,更重要的是,美学的模式从“对抗”转变为“对话”,哲学的指向也由“恨的哲学”变为“爱的哲学”。

这种种的情况促使我从更广大范围内来对新伤痕进行集中的思考和描述。很显然,这是一个时代的精神症候,我在2017年3月份左右完成了《新伤痕时代及其文化应对》一文,对此进行提纲挈领的论述,这篇文章首发在凤凰文化上,在新媒体上被广泛传播。文中我对新伤痕时代的内涵进行了如下四点界定:

第一 ,从世界性的角度看,冷战后的发展主义重建了一种以欧美为主导的世界政治经济新秩序,而这一新秩序构成了新的不平衡和不平等的利益秩序,在这一秩序下,新一轮的剥削和掠夺造成了新的伤害:失业、高强度的工作和日益没有保障的未来生活。更重要的是,围绕这种发展主义生产了一套强大的话语,那就是“发展万能论”,并在这种“发展万能论”的基础上产生了一种道德的野蛮主义,并不惜为此损害个体的全部身体和心理。

第二,中国近三十年与这种世界性同步,并内化了这种世界性。将发展主义推向了极端。GDP和利润至上主义不仅绑架了社会,同时也绑架了个体。在这个意义上,中国过去几十年的发展对社会和个体造成了巨大的伤害。在这样的历史情势中,一种真正意义上的社会生活和一种真正意义上的个人生活都几乎变得不太可能。在人文主义的传统中,对这种真正的社会生活和个人生活的保护是非常重要的面向,福柯在1970和1980年代曾经发表了两篇非常重要的文章,一是《必须保卫社会》,第二是《什么是启蒙》。福柯正是在当时的政治经济语境中看到了“个人”和“社会”的双重危机,从而在康德的传统上来捍卫人的主体地位和社会的自我能动性,并以此抵抗日益强势的经济—政治的一元主义。

第三,与前此时代的伤痕不同,在前此时代,伤痕往往是可见的,它有一些具体而现实的表征,比如战争、暴力和政权的更迭带来的伤害。但新伤痕时代的伤害往往是隐性的,不具体的,绵软的,是一种可以称之为“天鹅绒式”的伤害。这是一种真正的精神和心理的内伤,它导致的直接后果是精神焦虑、抑郁等精神分裂症的集体爆发,而吊诡的是,因为并有意识到这种精神分裂症背后的伤痕,对之的诊断和分析也变得模棱两可甚至陷入到道德的两难。

第四,总结来说就是,新伤痕时代是在“世界”和“中国”的双重坐标轴中,同时兼具中国性和世界性的一种时代精神症候。它在普遍的意义上指的是一切非人性的秩序对个体和共同体的伤害,它在其最具体性上指的是中国的“改革”之阵痛及其伤害。

周新民:从文学批评和文学史的角度看,“新伤痕文学”的提出有什么积极意义?它能否构成一个有效的文学史概念?

杨庆祥:我觉得最近这些年,批评界缺乏一种命名的能力,这一方面是由于新的创作层出不穷,难以进行整体性的描述。但更重要的原因在于批评家的惰性,这一惰性使得批评停留在现象的表层或者成为作家作品的影子,缺乏建构自我的主体意识。在这个意义上,命名意味着一种批评主体性的重新回归。 无论是批评史还是文学史,都需要一种建设性的归纳、总结和建构,惟其如此,才称得上是在历史的现场工作。因此,新伤痕文学的提出是一次大胆的总结和创造,它超越了简单的代际命名的惯性,在对时代的逼视中切入问题的核心。至于它能否成为一个有效的文学史概念,还需要不断的工作的加入。据我所知,已经有很多作家和批评家都对此概念持肯定的态度,并会以不同的形式加入到相关的讨论和建构中来。

周新民:文学批评,诗歌创作以及随笔写作,构成了你工作的三个维度,能否简单谈谈这三者之间的关系?另外,未来的写作计划是什么?

杨庆祥:文学批评是我的职业,诗歌创作是我的志业,随笔写作是我的偏业。这三者表面上看是不同的文类或者文体,但是在最本质的意义上,它们都是我精神表达的一种方式。有些情况下我选择批评,有时候我选择诗歌,有时候我选择随笔,也许有一天我还会选择小说、戏剧、书法,或者什么都不选择。只要有助于提高我的精神层次,提升我对自我、他者和世界的认知,任何一种方式的选择都有其美妙之处。

未来渺远而不可触及,就说五年吧,五年内准备写出一本高质量的诗歌集,一本高质量的随笔集,一本译诗集,一本关于某经典作家的批评集,一本关于地铁的短篇小说集。大概就是这些计划,也许都不能完成,不过就这么想一想,也觉得挺美好。

最后要感谢新民兄富有启发性的提问,否则我根本无法完成这个访谈录。

本文原刊于《长江文艺评论》2017年第3期