鲁迅笔下的孙中山

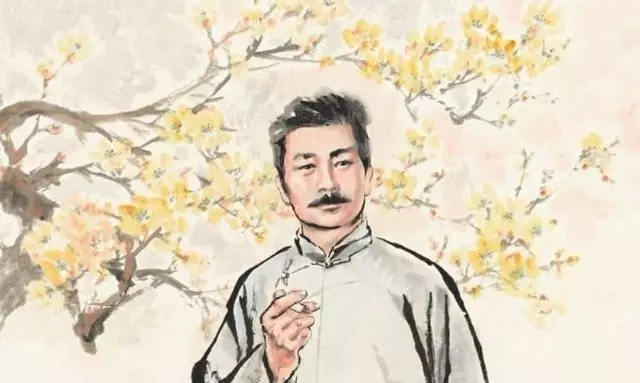

鲁迅先生

鲁迅从来没见过孙中山,但对孙中山却充满了敬重之情。鲁迅的少数几篇文章还论及了孙中山。

1902年4月,21岁的鲁迅怀着寻求真理、找一条救国救民道路的强烈愿望到日本留学。当时的日本,正是以孙中山为首的资产阶级革命派在海外活动的中心地区。后来,孙中山和章太炎公开分裂的时候,青年鲁迅在内心,从同乡角度也好,从学问的角度也罢,都是倾向章太炎的。诚然,在日本时期的周氏兄弟绝对不是孙中山的直接追随者,甚至没有交往,但是,他们后来对于孙中山的评价还是相当高的。

孙中山

鲁迅第一次公开谈到孙中山,是写作于1926年3月10日的《中山先生逝世后一周年》一文。这是他应国民党北京党部的机关报《国民新报》的约稿,为“孙中山先生逝世周年纪念特刊”而写的纪念文章。文章说,孙中山是整个中华民国的“第一人”:“凡是自称为民国的国民,谁有不记得创造民国的战士,而且是第一人的?”

鲁迅任广州中山大学教务长兼文科教授时,在1927年3月12日的《中山大学开学致语》再次公开提到孙中山的名字:“中山先生一生致力于国民革命的结果,留下来的极大的纪念,是:中华民国。但是,‘革命尚未成功’。为革命策源地的广州,现今却已在革命的后方了。设立在这里,如校史所说,将‘以贯彻孙总理革命的精神’的中山大学,从此要开始他的第一步。那使命是很重大的,然而在后方,中山先生却常在革命的前线。我先只希望中山大学中人虽然坐着工作而永远记得前线。”

鲁迅的书信中多次提到孙中山,说明孙中山在他的心目中重要地位。最早的是在1925年4月8日致许广平的私信中:“改革最快的还是火与剑,孙中山奔波一世,而中国还是如此,最大原因还在他没有党军,因此不能不迁就有武力的别人。”最晚的是在1935年2月24日致杨霁云信中:“中山革命一世,虽只往来于外国或中国之通商口岸,足不履危地,但究竟是革命一世,至死无大变化。”

鲁迅与许广平

对于攻击孙中山的“奴才”们,鲁迅在《战士与苍蝇》一文中愤怒地写道:“有缺点的战士终竟是战士,完美的苍蝇也终究不过是苍蝇。”对于该文,鲁迅在《这是这么一个意思》文末有过一个声明,说:“其实我做那篇短文的本意,并不是说现在的文坛。所谓战士者,是指中山先生和民国元年前后殉国而反受奴才们讥笑糟蹋的先烈;苍蝇则当然是指奴才们。”

学习西医且科班出身的孙中山和鲁迅,思想都非常深刻,但他们对中医却颇有微词。蒋梦麟说到孙中山:“他是学西医的,他知道中医靠着经验也能把病医好。西医根据科学,有时也会医不好。但西医之于科学,如船之于罗盘。中医根据经验如船之不用罗盘。用罗盘的,有时会到不了岸,不用罗盘的有时也会到岸,但他还是相信罗盘。”鲁迅也持有同样的看法,说:“我还记得先前的医生的议论和方药,和现在所知道的比较起来,便渐渐的悟得中医不过是一种有意的或无意的骗子,同时又很起了对于被骗的病人和他的家族的同情;而且从译出的历史上,又知道了日本维新是大半发端于西方医学的事实。”

关于佛教,孙中山先生说:“佛教乃救世之仁,佛教是哲学之母,研究佛学可佐科学之偏。国民不可无宗教思想,盖教有辅政之功,政有护教之力,政以治身,教以治心,相得益彰,并行不悖。”鲁迅也说:“释迦牟尼真是大哲,我平常对人生有许多难以解决的问题,而他居然大部分早已明白启示了,真是大哲。”

本文摘自《作家文摘·合订本》2017年第7期