【本网原创】林培源长篇小说《以父之名》访谈:“我想避免平庸的现实主义”

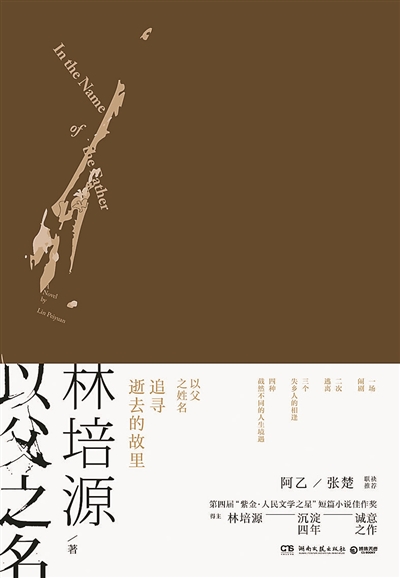

长篇小说《以父之名》

作者:林培源

出版社:湖南文艺出版社2016年12月22日

采访者:陈润庭 (90后作家、暨南大学文学硕士)

受访者:林培源

文学的魅力,让我重新回到长篇小说的创作

陈润庭:《以父之名》距离你上一次出版长篇小说《南方旅店》,中间相隔四年的时间。这四年里,你将重心放在中短篇小说创作上。你曾说“我将现在的短篇写作,视为通向未来长篇写作的过渡期”,那么现在过渡期到了吗?是什么原因促使你“重启”长篇小说创作?

林培源:我有一个根深蒂固的观点,阅读是滋养写作最好的土壤之一。这四年里,我不单读了很多伟大的短篇小说,同时也重温了不少经典著作,像福克纳的《八月之光》、陀思妥耶夫斯基的《卡拉马佐夫兄弟》,第一次读的,则有《金瓶梅》《安娜·卡列尼娜》《四世同堂》等等。这四年里断断续续读的小说,好像给我打开了一扇大门,从前我对文学混沌的、暧昧那些看法逐渐在这些作品的“调教”下清晰了起来。以前我读詹姆斯·乔伊斯、奥康纳、卡夫卡、马尔克斯、博尔赫斯等,更多的是在学习一种叙事的技巧,也就是“怎么写”的问题,但是四年过去,关于文学技巧的诸多五花八门的说法让我有点厌烦,我也逐渐摆脱之前集中写短篇小说时所偏执那种“限制性”视角。《安娜·卡列尼娜》也好,甚至是老舍的《四世同堂》,全知视角用得很好,它们让我意会到,限制性视角和全知视角,只要能真实准确“展现”人物的内心世界,那就是好的。2014年,我在考博期间,花了两个月连续读了《安娜·卡列尼娜》和托马斯·曼的《魔山》,还有布尔加科夫的《大师与玛格丽特》。那段时间很密集地啃这些大部头让我突然明白了,一下子领会了应该怎样更好地把握一部长篇。2015年考完博,压抑很久的那种写作冲动一下子像洪水决堤漫了出来。《以父之名》一开始我只写好第一章,原本想把它当成中篇小说,后来写着写着,慢慢发现了属于这部作品的“结构”。我必须用复调式四个章节才能讲完笔下这个故事。我想,最终还是文学的魅力,让我重新回到长篇小说的创作。

陈润庭:从《一个青年小说家的肖像》到《白鸦》,再到《以父之名》,“父性”、“父权”、乃至“失父”的状态一直都是你不断重复书写的重心所在。将与“父”相关的种种作为你小说创作的一个主题,是出于你作为一个小说家对外部的观照?抑或是卡夫卡式的,更倾向于自身心灵的探微?

林培源:写到家庭,总会涉及到父子关系,先前的中短篇,这种父子关系的书写我并没有刻意为之,不过放在文学史来看,似乎“父子”关系的主题总是很古老而陈旧。卡夫卡的《判决》里,儿子以跳河的方式实现对父亲的抗争那样的做法,无论在现实中还是虚构里,都是很极端很激烈的,但我的小说里,这种对所谓“父权”的呈现,不一定都是残酷的抗争,有时候是以一种隐秘而压抑的方式在进行的。我前面写的一系列短篇只是一个“隐匿”的过程,到了长篇《以父之名》,这种隐匿就凸显出来了。书名叫“以父之名”,我所写的人物,都是活在父亲的阴影下的。小说几位主人公各自的父亲尽管没有正面出场,但他们都以一种缺席的方式活在子女的世界里。阿喜、秋蓝和阿霞,父亲这个角色在他们的青春和成长中曾一度缺席——唯一例外的是阿喜,他以一种“自觉”(或者说“自决”)的方式逃离了父亲,进一步说,他逃离了父亲和父亲所在的故乡。在《以父之名》的末章,我把故事集中到被阿喜“抛弃”在故乡的父亲信德身上——尽管他只是阿喜的养父,不过在我的小说中,他是乡村社会中诸多父亲的一个缩影。最后一章可以说是一个镜像,前面缺席的父亲在这里以“儿子”的身份登场了,所有的父亲都是从儿子的角色转换而来的,他也生活在父亲缺席的阴影之下。信德性格和生理上的缺陷,导致了他娶一个了越南新娘,并且在自己没有生育能力的情况下,花钱雇别人和老婆生了阿喜,小说里有部分情节涉及到信德和他父亲的故事。我一直都想严肃地去探讨作为个体的人和故乡的关系,以前的中短篇都是摸着石头过河,只有到了《以父之名》,我才真正找到了一条合适的道路。也可以说,这种父子关系的书写,是种隐喻。毕竟,下一代的人总是在和上一代人的抗争中定义自己的,不管这种抗争是激烈的,还是隐秘的。

陈润庭:正如你在代后记《关于长篇小说<以父之名>的三个“自问自答”》中说的,这部小说原本想叫《到异乡去》的。而小说中的阿喜、秋蓝、阿霞,无论是反抗父亲,或是处于“失父”状态不能自拔,都下意识地选择了“到异乡去”。在这一层次上来看,父亲和故乡是紧密联系的。而在惯常的比喻中,故乡乃至祖国,却往往和母亲相联系。而你选择将父亲和故乡一定程度的同名化,是否是别具匠心的有意为之?

林培源:“到异乡去”是一个动宾结构,其实倒很符合小说中的人物行为,先前我还和朋友讨论了很久,到底要给这部小说取什么名字好。后来我把这个名字否定掉了,换了“以父之名”。相比之下,《以父之名》显得更文艺一些,没那么直白,读者读到最后,就能明白这个名字的深意了。至于为什么要把父亲和故乡联系起来,而不是母亲,在我的观念里,母亲哺育下一代,更有一种“包容”的姿态。我们之所以动不动就说“回归祖国母亲的怀抱”,与其说是一种比喻,不如说是一种生硬的无所不包的政治话语,我对宏大的叙事话语总是警惕的。在我的小说里面,人物的行动更多的是逃离和对抗,而不是回归,而父亲的强势,或者对下一代命运的拿捏和掌控,更符合我想要呈现的精神世界,如果换成母亲,我想多多少少会显得很别扭。我的朋友读完《以父之名》,会下意识认为我一定是把和父亲糟糕的关系搬进小说里了,但正好相反,我和父亲从未有过正面的冲突,我们关系和谐,甚至大多数时候父亲还会听我的意见。我要逃离的,是某种更大的东西,打个比方的话,那种更大的东西,是宇宙里无尽的黑洞。

我想写出的是人物的命运感

陈润庭:从乡村小镇到大城市去,仿佛是当代文学中一次最义无反顾的“单向旅程”。在《以父之名》中亦是如此。阿喜、秋蓝的“到异乡去”同时也是“到城市去”。你对这种日益单向度的城乡“二元对立”有什么看法?

林培源:我觉得这里不应该简单地将“异乡”等同于“城市”,把乡村等同于故乡,这样很容易掉进二元对立的陷阱,我们对世界的判断也不能过于简单草率。当代文学确实有很多呈现城乡“二元对立”冲突的作品,但在我的小说里,我不想这样简单地处理这对关系。表面上看,阿喜、秋蓝确实是逃到城市里去了,而阿霞,其实是处在一种“将逃未逃”的状态,她不知何去何从,所以当阿喜带她一起回故乡去变卖房产的时候,她有惶恐也有迷茫。阿喜在她身上看到了曾经的自己,她的回乡,让阿喜看到了某种村庄的破败。在《以父之名》里,“到异乡去”和“回到故乡”是交错进行的,比如第二章写秋蓝返乡,还有最后一章写阿喜父亲的故事,是某种程度的“返乡”。当然,被阿喜甩在身后的故乡,他是看不到的,但作为作者,或者说我们很多人却可以看到。我们大部分人,一直是在“离去”和“归来”之中不断确证自己跟家乡的关系的。城市化当然是一个不可避免的过程,有的作家喜欢去书写城市化进程背后故土的失落,但在我生活的地方,我没有看到太多的外在的“失落”,我关注的,是自己时常处在精神的焦虑和价值观的撕裂中。我无意去探讨城市化的过程,我想写出的是人物的命运感,至于这种命运感在何处被放大,我想,恰好城市和乡村之间的撕裂是一个合适的舞台,说到底,人和人的命运是文学中不可撼动的核心。

陈润庭:在阅读《以父之名》时,我发现小说中的四个主人公都处于一种“待定”的生命状态。你既没有交代阿喜最后是否越过国境寻母,也没有让阿霞与秋蓝真正的安稳下来。可以说,《以父之名》的主角们都处于“悬而未定”的状态,但在人物塑造角度来看,他们又是“已完成了的”。为什么选择不向读者交代主人公的结局呢?

林培源:如果仔细阅读这部小说,你会发现,无论就故事的结构层面来看,小说的布局还有叙事,都是完成了的,我喜欢并且想要达到的就是这种完成的形式感,它会给我一种饱满的感觉。就像你说的,从人物塑造的角度来看,他们是“已完成了的”。用最传统的文学观念来看,线性的故事,不管中间多么曲折离奇,最后故事的人物都要有一个明确的“落脚点”,童话故事里会强调“最后,王子和公主幸福地生活在一起了”,从而为故事画下完满的句号。可我并不认同那种大团圆的结局,毕竟我们生活的世界,很多人的命运是破碎的,无法缝补的。像刚才我说的,我要写出人物的命运感,这种命运感也和我个人的生活状态息息相关,我从深圳到广州,再到北京求学,一直“没有着落”,过着一种“在路上”的生活。我的这种生活状态势必会影响到小说写作。《以父之名》的四个章节,涉及到了四个地方,从广州,到河南,到广西最后再到潮汕,空间上来看,它们是流动的;从人物的命运来看,也是流动的。人物没有一个稳定的固态的落脚点,这不就是现代社会人的精神状态吗?或许,我这么写,是在呼应自身现实生活的状态吧。

陈润庭:《以父之名》虽未像《南方旅店》那样有一个显眼的“嵌套”结构。但我认为它还是在一定程度上延续了你对于长篇小说结构性的重视。《以父之名》的叙事并不像很多长篇小说那样全然采取线状叙事。在小说的四部之间,时间与空间上并没有完整的延续性,反而具有很强的“装置”感,为什么采用这样的结构?

林培源:中国明清时期的章回体小说,比如《金瓶梅》和《红楼梦》,尽管人物众多,线索交错,但我们依旧能读到一种井然的秩序感,这种秩序感伴随着人物命运的跌宕和家族的兴衰在进行,如此构建情节的模式延续到很多现代小说之中,依旧有着强大的约束力。我之前的几部长篇小说,也试图在这样一种线性的结构模式里铺展情节,《南方旅店》虽然采用了嵌套的结构,但内外两层故事的情节也都是照着一种线性的秩序在进行的。到了《以父之名》,我想让小说的结构更符合笔下人物那种漂泊不定感,当然,如果愿意,我完全能够把故事集中在一个地方,把人物聚拢在一起,再围绕几个核心事件展开叙事。但是我并不想这样做,传统的线性结构不是不好,而是把握不好更容易出现人为的“装置感”。《以父之名》的四个章节看似在时间和空间上没有连续性,但内在来看,它们又是一个人物紧扣一个人物的。我更愿意从这个层面来看待你说的“装置”感,也就是说,让小说的结构符合现代社会人和人相遇的偶然性,阿喜和秋蓝相遇是偶然的,阿喜和阿霞相遇也是。除此之外,从内部结构来看,这四个章节又像机器部件一样咬合起来。如果《以父之名》的四个章节颠倒顺序,我想要达到的那种咬合的感觉就全散掉了。

我想避免平庸的现实主义

陈润庭:我记得上一次跟你做访谈的时候,你说过“要警惕的是不要陷入陈旧平庸的现实主义”。这句话给我留下很深的印象。但相比于《白鸦》的瑰奇与《邮差》的“人鬼通途”,《以父之名》是更加“现实主义”了,描写“世情”的笔触也更加老练了。什么是你心目中的“平庸的现实主义”?你在创作《以父之名》时是如何避免落入“平庸的现实主义”的窠臼?

林培源:我说的“平庸的现实主义”,指的是那种依靠巧合、人为制造的戏剧性并且使用揭开悬念的方式营造情节的现实主义小说。这是我较为排斥也试图去避开的一种写作模式,生活中确实有很多的巧合很多的戏剧性,可是小说如果“照搬”这种巧合和戏剧性,依靠苦苦支撑的“悬念”来吸引读者,我觉得这是非常蹩脚的,除非是类型文学如侦探推理小说,但毕竟我写的不是类型文学,我希望小说吸引读者的是小说内在的文学性本身,而不是刻意为之的跌宕起伏的情节和所谓的引人入胜的悬念。《白鸦》和《邮差》是短篇,它们更具有实验的可能,而长篇如果还要采用这种瑰奇和“人鬼通途”的写法,写得好了,会成为《佩德罗·巴拉莫》那样的经典,写不好了,就容易沦落为余华《第七天》那样的“新闻现实主义”了。我目前的能力还不足以用一部长篇的架构去实现我在短篇里营造的瑰奇。我想避免平庸的现实主义,我写《以父之名》的时候,要挣脱的也就是那种陈旧落后的文学俗套,同时我又在小说结构上做了新的尝试。最终,还是希望在坚持现实主义的同时,保持内容和形式的平衡。我相信,每一部文学作品都有它命定的叙事形式,用红楼梦的笔法,肯定写不出《百年孤独》的。

陈润庭:我总是习惯将一个作家的作品视为他过去思考的结晶,而我更好奇的往往是他目前的关注点。最后一个问题我还是想问问你下一步的创作计划?或是你最近在关注些什么?

林培源:我来北京一年,读博的第一年也过去了,过去的一年,精心阅读的小说有《四世同堂》、约翰·威廉斯的《斯通纳》,格非老师的《望春风》也让我惊艳,后者我也专门写了评论。某种程度上,我在向他们“偷师”。这几部作品纠正了我对现实主义的某种偏见。我所关注的,还是文学和现实的关系,如何用更好更恰当的方式去切入现实生活?我想这是很多作家都无法回避的问题,有的人走向了魔幻,有的人走向了迷宫,而我想要抵达的,是对身处的世界了解得更多更深入一些,争取在下一部小说里,去呈现我对世界的思考。