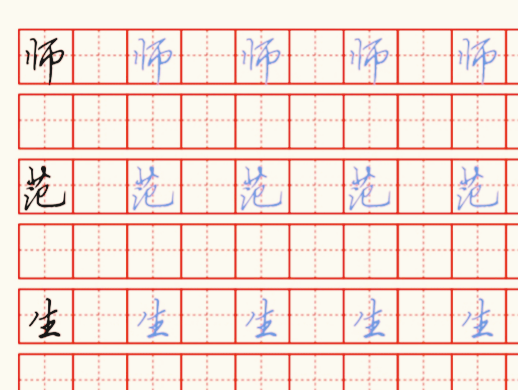

出于大力推荐优秀作品的考虑,中国作家网特开设“十号会议室”栏目,聚焦那些或受到广泛关注的,或仍未被充分重视的文学新作,约请中青年作家、评论家参与评点,集特约评论、深度对话、创作心路等相关信息,与读者共同展开阅读与探讨,力求以丰富的角度全面呈现作品的魅力。2025年7月总第二十期,中国作家网“十号会议室”栏目为大家推荐李燕燕报告文学《师范生》。从事报告文学与非虚构创作以来,李燕燕所关注的,多为具体的人。此次,她将目光聚焦到了以中师生为核心的“师范生”群体。他们怀揣梦想投身教育,扎根乡镇,书写了我国基础教育尤其是广大乡村基础教育的辉煌,而今已渐渐走入历史。阅读《师范生》,犹如目视大树上的枝叶,他们生长、抗争、摇曳。(本期主持人:陈泽宇)

“正如书中‘最后的中师生’一节所写,受到时代环境的影响,中师或撤销或改制或合并,辉煌不再。中师的变化发展折射了中国教育的转型,而中师生各自不同的人生经历,更是反映了八十年代至今波澜壮阔的社会变迁。这何尝不是本书试图表现的内容和追求的目标?”

“……《师范生》不失为一种尝试。无论是纪实类文学作品,还是虚构性文学作品,都应该有对于个体生命永恒困境的关注与探索。”[详细]

李燕燕

2023年1月,我在《山西文学》发表了一个题为《师范生》的中篇非虚构,记录了杨大萍、杨小萍以及她们的同学,这样一群“师范生”的故事。原想着这些年讲“师范生”的长篇作品不少,这样有感而发的两万多字纪实在挑剔的读者眼前,也就是一晃而过。[详细]

报告文学如何选择题材、提升文学品质 非虚构呈现生活的特点

“充满生存斗志的黄葛树的蓬勃生长……

“充满生存斗志的黄葛树的蓬勃生长,暗示了与命运抗争的某种力量。”《师范生》关注的是以中师生为中心的师范生们,当代社会结构中重要又容易被忽略的群体。[详细]

徐威:《师范生》,一部为师范生群体立像之作这种阅读迫切,隐含着一种期待。这也是纪实性文学作品与小说的不同之处——尽管《师范生》中很多人物的名字也是虚构的,尽管其中也有作家的艺术处理,但我们仍然相信这些人与事的真实性,仍渴望从他们的故事中得到更多的信息。[详细]

教育普惠政策的受益者,教育燎原之火的播撒者

灵车途经长长的钢花路,闻讯而来的市民站在路边,垂泪为王红旭送行。尽管,他们与他素昧平生。灵车过处,车辆停驻让行,鸣笛致哀。[详细]

天蒙蒙亮,田野里虫鸣声此起彼伏。煤油灯下,15岁的女孩匆匆吃下一大碗西南山村逢年过节才有的醪糟荷包蛋。那样的香甜……[详细]

“来自星星的孩子”终究也有长大的一天,更多烦恼随之而至,如果逐渐老去的父母不能继续照顾,长大的他们如何生存?[详细]

她一直记得那些同龄男女坐在太阳伞下喝下午茶的情形,她深深向往那份看似无忧的闲适——太阳伞下,凉爽却夹着雨腥味的风吹过侧脸……[详细]

祖祖有时能认出身边的人,有时不能。更多的时候会把重孙认作女儿,把孙媳认成儿媳,把街道上汽车的喇叭声当成火车开动……[详细]

我们的法律,能不能从这起极端恶性案件以后,对未成年的加害者有真正意义上法律的严惩,给被害者和他们的家人一个慰藉和交代?[详细]

陈大叔出事前,这支舞队已经促成了好几对“黄昏鸳鸯”,因为丧偶或离异而孤独多年的老人们在这里重新找到爱情。[详细]

“红旗厂”曾询问过王强是否要带走二叔的骨灰,他思索良久,最后还是决定让二叔留在山里,毕竟,那里有着一个男人值得的青春。[详细]

有时,难得美美一觉醒来,窗外阳光明媚,但只要一记起身上那些可耻的病毒,王小泉立刻开始陷入沮丧。尽管如此,王小泉还是努力地……[详细]

《无声之辩》是关于首位“手语律师”唐帅的报告文学。这是个“特殊题材”,扣系着“聋哑人”和“普法维权”两个社会关注点。 [详细]

人的天性,于熟人有防范,所以宁肯把隐秘心事说给无关联的外人听。当然,这样一来,于己也是绝好的宣泄。[详细]

锋利的刀片迅速划破皮肤,一定很疼。谁能想到,当年那个连火柴都不敢划、被母亲保护得谨小慎微的女孩儿竟然做出如此胆大的举动。[详细]

《师范生》关注了“师范生”这一特殊历史群体。文中提到,新中国成立以来,许多成绩优异的师范生将青春献给教育事业,为现当代教育事业立下汗马功劳。然而,随着时代发展,高校本专科师范招生扩大,中师教育渐显疲态,不断出现新的机遇与挑战。作品通过对西南地区师范生杨大萍、杨小萍等人故事的记录,以及刘丽荣等不同地区师范生人生经历的采集,反映出师范生这一群体的经历与成长。同时,《师范生》还将典型人物和案例延伸到目前的高等师范教育,展现了中师教育由盛到衰、高等师范教育从稀缺走向普及的过程,精准地把握住了教育发展的大势,深刻地体现了改革开放带来的教育之变、社会之变,以及人生之变。 [详细]

我算是上世纪八十年代教育战线的“逃兵”。 我生于1947年,从小就没有教书的打算,自然是因为在我成长的那个特殊年代,我的小学老师,包括我那个做校长的父亲,都有着不堪的人生际遇。那个时代,工人是最光荣的,所以我那时的理想就是要当工人,哪怕就当“翻砂工”或者扫马路的清洁工,我也不去当老师。 可后来我还是当了老师。那是在江津县李市公社刁湾三队下乡时,村小一女教师去县医院看病,哪知一去不复还。大队谭书记心急火燎找我谈话,请我去代课,说我是大队文化最高的知识分子,只有我才教得下来。可我不由分说拒绝了。“不代,这辈子不可能去教书,我爷爷我爸爸我伯伯教了一辈子书,也没见有多好。”我决绝而冷漠。[详细]

同在重庆,近水楼台先得月,与李燕燕认识多年,李燕燕于我,是亦师亦友的关系。这并非套近乎,我们共同采访、共同创作,目前也有合作成果了,如学习出版社2024年12月出版的《向天开路——当代“愚公”毛相林》就是由李燕燕指导,我执笔,共同完成的报告文学,此前我们共同采访并由她执笔完成的报告文学《漂在“黄桷坪”》也已见刊。能跟着这样一位在国内非虚构写作领域占据重要地位,具有较高影响力的作家学习,是我的荣幸。 所以我推荐文学爱好者们买她的书来读,不是吹捧,而是我真诚的建议。 正是因为我经过了系统地阅读和学习,所以也就有底气来系统谈一谈李燕燕的作品,尤其是最新的《师范生》。[详细]

翻开李燕燕的长篇报告文学《师范生》,一段被时代洪流冲刷的集体记忆扑面而来。作者如展开一幅长卷,铺陈纷杂的历史图景,将师范教育四十年的发展脉络梳理得清晰分明。十个章节串联,演绎出一部波澜壮阔的时代剧。 作为曾获茅盾新人奖、中国传记文学奖、北京文学奖等殊荣的作家,李燕燕以其标志性的扎实田野调查、深沉文学笔触和密集信息量,延续了一贯风格,“又一力作”自不待言;专业评论家们已从教育史脉络、文本叙事技巧等角度,进行了鞭辟入里的导读与解析;笔者也曾探讨过其作品中独特的“燕式烟火气”和其作为“报告文学里的抒情者”的魅力——而作者并未止步于此,在《师范生》中,她拓展了新的创作维度。[详细]

认识李燕燕老师的当天,她请我吃火锅,就我们两个——参加活动的其他人都有事儿,匆匆撤退了。 席间燕燕老师给我的印象是个极为豪爽的川渝女子——语气、手势,以及话语的内容。火锅吃完果然如我预感般我抢不过她,由她结了账。此时我还不知道,由于自觉和她聊的很好,所以我在交谈中把自己的“底儿”漏了个底朝天。 几天后燕燕老师给我打电话,说:把我的经历写进她的书里了,让我听听她写我的这一段我有没有什么问题。我懵了:啥,就是吃个火锅的工夫我就变成书中人物啦?今天几号,不是愚人节吧? 那是八月的一天,离愚人节已过了四个多月,这事儿是真的!我在不经意间成为这本图书众多人物中的一个,这本图书就是《师范生》。[详细]

李燕燕是当今中国活跃的年轻报告文学作家。此前,她的《山城不可见的故事》《天使pk魔鬼》《老大姐传》《拯救睡眠》等作品,真实书写底层劳动者的奇特命运、与疾病搏斗的惨烈情形、女性人生故事和日常却令人苦恼的失眠现象等等,这些作品内敛而富有社会画面感和烟火气,是在现实社会人生现场中的独特发现和表达,意蕴丰厚,生机勃勃。《无声之辩》再次显示了李燕燕报告文学的个性,她坚定地走自我独特题材发现的道路,在有个性、有价值的人物身上深入挖掘,最后实现绝不重复的自我表达,这使她的创作富有个性的生命力量。 [详细]

李燕燕是近来纪实文学领域涌现出来较为突出的一位青年作家,她以广泛的选题、独特的视角、扎实的书写、睿智的思考、真诚的呼唤,不断推出新作品,出版长篇作品《无声之辨》《社区现场》《我的声音,唤你回头》以及选集《食味人间成百年》等,《山城不可见的故事》《“小升初”上岸记》《老兵变轨记》《杂病记》《穿越焦虑》等中短篇不断地在《中国作家》《北京文学》《山西文学》《解放军文艺》上抢眼发表。她的速度不算快但也不慢;她的气势不谓汹涌但可谓掘进不止;她的题材数年来不断扩展。一句话,李燕燕的努力与成就,体现在她找到了属于自己驾轻就熟展示才华的领域和书写,得到了从重庆本地到国内纪实领域的普遍认可。 [详细]