重读《怀旧》:时间、童话与人类学

原标题:时间、童话与人类学:周氏兄弟的《怀旧》

周逴:《怀旧》,《小说月报》第4卷第1号,1913年4月

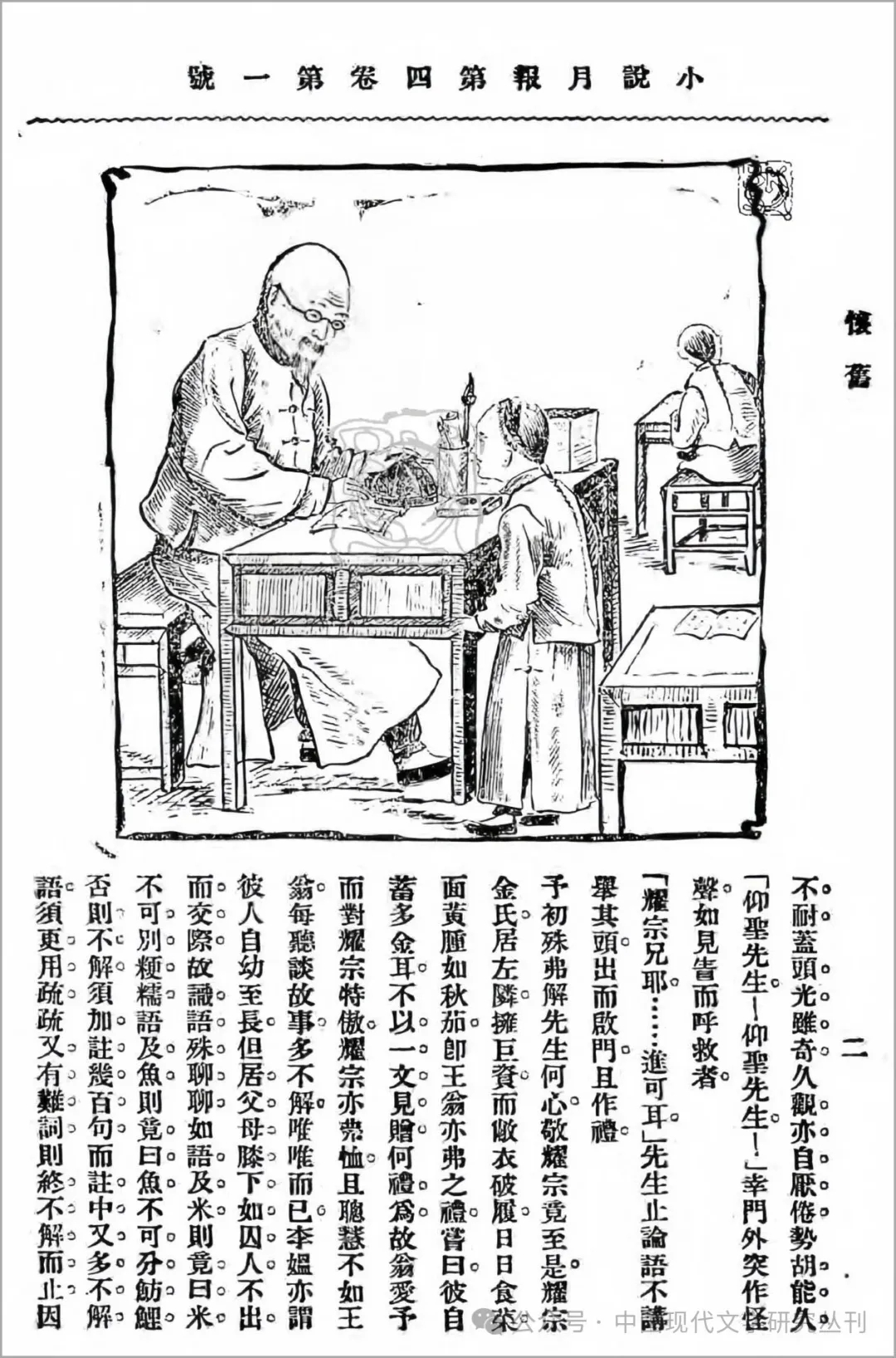

1913年4月鲁迅创作的第一篇小说《怀旧》在《小说月报》第4卷第1号刊出。可以把《怀旧》纳入清末民初教育小说的翻译与创作潮流中,虽然《小说月报》没有对《怀旧》的题材性质做归类,只把它归为“短篇”[1],但《怀旧》的确与教育有关。小说开篇就写“书窗”“吾师”,构筑了一个读书情境。第一人称主人公“予”是一个九岁儿童,他和塾师之间的故事,从“属对”开始,以一梦结束,构成小说的主干结构。《小说月报》上《怀旧》的唯一一幅插图就是书斋中塾师在给一小童讲课。画中人物穿着马褂、拖着辫子,是清代场景。[2]

周作人说:鲁迅“辛亥冬天在家里的时候曾经写过一篇,以东邻的富翁为‘模特儿’,写革命的前夜的事,情质不明的革命军将要进城,富翁与清客闲汉商议迎降,颇富于讽刺的色彩”。[3]后来的研究者据此都认为《怀旧》写于1911年冬天。辛亥年从公历1911年1月30日开始至1912年2月17日止,如果周作人的记忆无误,那么“辛亥冬天”可能是1911年1月至2月,也可能是1911年10月辛亥革命后至次年2月的冬天。研究者或认为小说影射了辛亥革命[4],这主要是根据周作人的回忆,那么小说写作的时间当在辛亥革命以后。也有研究者认为小说写于“革命之前”,“亦即1909年8月归国至1911年10月之间”。[5]“革命之前”是鲁迅说的。1934年5月在致杨霁云的信中,鲁迅说:“现在都说我的第一篇小说是《狂人日记》,其实我的最初排了活字的东西,是一篇文言的短篇小说,登在《小说林》(?)上。那时恐怕还是革命之前,题目和笔名,都忘记了,内容是讲私塾里的事情的,后有恽铁樵的批语,还得了几本小说,算是奖品。”[6]鲁迅日记没有记录此事,具体得了什么“奖品”无从查考,而忘记“题目和笔名”也很正常,因为这两者都是周作人的手笔。如果《怀旧》是在“革命之前”写的,那么联系周作人所说的“辛亥冬天”,可能《怀旧》写于1911年年初,而非年底。鲁迅记得小说“内容是讲私塾里的事情”,这应该是作者对其作品印象最深的部分。

《怀旧》到底是一篇什么样的作品?对其写作时间的不同看法,已可说明,作为鲁迅的第一篇小说,《怀旧》值得再稽考。

一 写作时间和故事时间

1909年8月,鲁迅从日本回国,至杭州浙江两级师范学堂任教。1910年7月,辞去师范学堂教职,回到绍兴。同年9月开始在绍兴府中学堂从教,并任监学。1911年夏,辞去工作。10月辛亥革命,被要求暂回绍兴府中学堂任职。11月,任浙江山会初级师范学堂监督,1912年2月辞去初级师范学堂职务,赴南京教育部任职。5月到北京,继续供职于教育部。[7]辛亥前后,鲁迅的工作都与学校、教育有关。在浙江两级师范学堂,教员抗议新任监督夏震武,被称“木瓜之役”,鲁迅站在了这一学潮的风口。从杭州回乡后,在绍兴府中学堂,鲁迅因已剪了辫子,被敌视,他和范爱农常在一起喝酒。这时的鲁迅是苦闷的,他对“越中学堂琐屑的人事纠纷以及小地方的闭塞空气感到厌烦”[8]。“在这样的环境中辗转谋生,《怀旧》写‘私塾里的事情’也就不足为怪。‘予’对于秃先生、金耀宗鲜明的倾向性,多少带有作者自身反抗与不满的现实色彩。是故,《怀旧》也并非一味‘怀旧’,多少有些借‘怀旧’来讽喻现实的影子。”[9]这大致就是“革命之前”鲁迅写作《怀旧》的情境。

辛亥革命,提起了鲁迅的热情。他建议成立武装演说队,到街头宣传革命,还迎接王金发的军队进绍兴城。王金发在绍兴组织新政府,任命鲁迅为山会初级师范学堂监督。可是新政府很快就腐化了,并且不拨经费给学校,作为校长,鲁迅的工作无以为继。1912年1月3日,越社创办《越铎日报》,鲁迅撰写《〈越铎〉出世辞》,呼吁“纾自由之言议,尽个人之天权,促共和之进行,尺政治之得失,发社会之蒙覆,振勇毅之精神”[10]。《越铎日报》得到鲁迅的支持,言论激烈,直指王金发政府。如鲁迅发表的《军界痛言》道:“今也吾绍之军人,其自待为何如乎?成群闲游者有之,互相斗殴者有之,宿娼寻欢者有之,捉赌私罚者有之……以此资格而充北伐,吾为中华民国前途危!”[11]辛亥革命之后,鲁迅的心态有一个从热情希望到悲愤失望的大转变,如果《怀旧》写于这时,可能会有相应的情绪显露。“长毛且至”[12]的故事,也未始不是《军界痛言》的某种转笔。

不论“辛亥冬天”的具体时间为何,《怀旧》的写作无疑具有现实性。《小说月报》主编恽铁樵的评价可以见出《怀旧》的好处:“实处可致力,空处不能致力,然初步不误。灵机人所固有,非难事也。曾见青年才解握管,便讲词章,卒致满纸饾饤,无有是处,亟宜以此等文字药之。”[13]《怀旧》的平易自然、有条不紊为恽铁樵所欣赏。“实处”是指小说的故事叙述充分,“空处”是指言外之意留有余韵,虚实有致,《怀旧》的题旨便获得了多重解读空间。周作人说恽铁樵“对于文章不是不知甘苦”[14],可知,他对恽铁樵的评价是满意的,而《怀旧》写作的“甘苦”,周作人应该更清楚。

1911年5月,鲁迅到日本催周作人回国,留恋日本的周作人始回故乡。在绍兴的这段时日,周氏兄弟一起辑佚古书,排遣光阴。周作人道:“辛亥革命起事的前后几个月,我在家里闲住,所做的事大约只是每日抄书,便是帮同鲁迅翻看古书类书,抄录《古小说钩沉》和《会稽郡故书杂集》的材料,还有整本的如刘义庆的《幽明录》之类。”[15]如果《怀旧》写于辛亥年末,那么周作人对《怀旧》的熟悉是顺理成章的事;如果《怀旧》写于周作人回国之前,也许周作人不会在他的回忆中反复提及《怀旧》,但不排除鲁迅把已写好的作品和兄弟分享的可能。还有一种可能是《怀旧》是周作人取名、署名和投稿的,周作人因此不能释怀。“周逴”是周作人的笔名,“当时以为逴读如‘卓’,与作同音,却不知这字读如‘绰’,并不很合适”[16]。《怀旧》的作者于是被周作人“冒名顶替了多少年”,至1936年鲁迅去世,周作人发表《关于鲁迅》一文,澄清《怀旧》乃鲁迅所写,把它“退还了原主”。[17]同时“退还”的还有《会稽郡故书杂集》,此书也是鲁迅辑校考订,刊印时署了周作人的名字。周氏兄弟间“不分彼此”的事例不止这两处。《怀旧》写出后,鲁迅几乎忘记了这篇小说,很少提及它,而周作人把它投稿发表,在回忆文字中多次追记。

周作人对《怀旧》的写作时间有一个更加确切的回忆:“鲁迅的第一篇小说,民国元年用文言所写的,登在《小说月报》上面。”[18]那么“辛亥冬天”在周作人处就应是1912年1月至2月。如果周作人的回忆无误,这就是《怀旧》写作最明确的时间,“《怀旧》里影射辛亥革命时事,那时鲁迅已是三十一岁”[19]。如果辛亥革命是“影射”,《怀旧》直接叙写的则是“长毛”;如果“长毛且至”“影射”的是王金发的军队进绍兴,那么王翁讲述的极富神采的长毛故事则确指太平天国。被金耀宗搅和,“长毛”混淆了小说故事的时间。

周作人谈《怀旧》,也肯定了小说“是述太平天国时的故事”。“讲故事的王翁本无其人”,“但是所说太平天国时事乃是有所本的”。“打宝一节系佣工潘阿和所说,在甲午(一八九四年)时年可六十许。”[20]根据周作人的解释,《怀旧》故事应涉及几个时间点:太平天国、甲午,还有庚子、辛亥。“这篇小说是当时所写,记的是辛亥年的事,而逃难的情形乃是借用庚子夏天的事情,因为本家少奶奶预备逃难,却将团扇等物装入箱内,这是事实。”[21]所以《怀旧》把传闻、故旧与时事相融汇,既实有其事,也无中生有,虚实相合,浑然天成。故恽铁樵从“实处”和“空处”来评论《怀旧》,得到了周作人的肯定。

二 作为“童话”的《怀旧》及其发表

鲁迅和周作人的回忆,使《怀旧》的写作时间难以确定,但《怀旧》的发表时间则是明确的。“壬子十二月”[22]也就是1913年1月,周作人把《怀旧》寄往上海《小说月报》。《小说月报》很快就回了信,并于当年4月号发表《怀旧》。周作人为何在此时想起投稿《怀旧》呢?这个问题依然关系到对《怀旧》的理解。“周氏兄弟对对方文本进行阐发、命名、延展的过程,呈现出‘双主名’的特征。”“二人的‘共名’状态,提示出周氏兄弟文学空间的内在沟通性,以及在合观这一前提下进行对照的探讨方向。”[23]《怀旧》是周氏兄弟“双主名”的文本,需要进行“合观”才能更好地被理解。

1912年,周作人到杭州教育司任视学,1913年至1916年在浙江省立第五中学任教,同时担任绍兴教育会会长。周作人说:“我在绍兴教育会混迹四五年,给公家做的事并不多,剩下来做的都是私人的事,这些却也不少。”[24]《怀旧》就是这些私事之一。“怀旧”是周作人投稿时取的题名,这与小说写到太平天国是有关系的。周作人解释道:“这‘怀旧’的题目定得很有点暧昧,实在也是故意的,本文说的是眼前的事,可是表面上又是读《论语》对两字课的时候,假装着怀旧,一面追述太平天国,乃是真正的旧事了,但因此使得本文的意思不免隐晦,也是一个缺点。”[25]小说写的是过去的事,因此以“怀旧”命名,但“说的是眼前的事”,即辛亥年间的事,表意显得“隐晦”。不过,周作人给小说取这个名字,也许是心之所至,信手拈来。在绍兴,周作人依然怀念在日本的留学生活。“一日翻书,发现在日本时写的记述秋日钓鱼的游记……便在文章后面加上一段附记道:居东京六年,今夏返越,虽归故土,弥益寂寥;追念昔游,时有枨触。”“用知怀旧之美,如虹霓色,不可以名。”[26]1913年,鲁迅在北京,还在绍兴的周作人想起一年多之前兄弟怡怡的一段日子,也不免生出怀旧之感吧。

周氏兄弟在绍兴,虽都在教育界供职,但“寂寥”的心绪二人同有。鲁迅埋头古书,搜集拓本,辑佚《古小说钩沉》《会稽郡故书杂集》等资料,周作人除帮助鲁迅抄录古籍之外,还整理译文,撰写《童话论略》等文章。这也属于周作人的“私人的事”。1912年5月,周作人的长子出生,这对周家来说是一桩大喜事,周作人的童话研究与他为人父的体验不无关系。周作人回忆道:“从癸丑年起,我又立意搜集绍兴儿歌,至乙卯春初草稿大概已定。”[27]癸丑即1913年,乙卯是1915年,这段时间周作人对儿歌、童话很感兴趣、很有想法,且颇有所得。“我就在民初这两三年中写了好些文章,有《儿歌之研究》、《童话略论》与《童话之研究》,又就《酉阳杂俎》中所纪录的故事加以解释,题作‘古童话释义’。”[28]在《征求绍兴儿歌童话启》中,周作人谈到他为何会对儿歌童话产生兴趣:“以存越国土风之特色,为民俗研究、儿童教育之资材。即大人读之,如闻天籁,起怀旧之思。儿时钓游,故地风雨,异时朋侪之嬉戏,母姊之话言,犹景象宛在,颜色可亲,亦一乐也。”[29]一是保存地方资料,这是周氏兄弟在绍兴时从事辑佚校录的共同事业;二是研究“儿童教育”,这也是周氏兄弟从事教育工作都关心的问题,并带有周作人的切身体验;三是“起怀旧之思”,这是“大人”从中能体会出的乐事。“怀旧”,对孩童时代的回味,能让人在寂寥的时月中获得些许趣味和安慰。这是周作人关注儿歌童话的一些原因,也可以看成是鲁迅写作《怀旧》的心态,更可以解释周作人命名与投稿《怀旧》的现时缘由。

毫无疑问,《怀旧》是一篇以儿童视角写作的小说,第一人称主人公是一位九岁的孩童,也是小说的叙事者。研究者对小说的第一人称多有关注,基本可以肯定的是:“《怀旧》的读者只见‘九龄’之‘余’,成人叙述者的信息被严格地遮蔽了。”[30]通常的第一人称叙事会有一个“现在”的视角看“过去”,过去之“我”在现在之“我”的叙事声音和视角的笼罩之下,小说由此呈现出两层结构,一层是现在,一层是过去。但《怀旧》的“现在”,也就是“成人叙述者”在小说中没有出现。或者说,《怀旧》没有那个“被叙述”的“过去”,只有儿童主人公的“现在”,小说只表现出儿童的视角和儿童的声音。“但见《论语》之上,载先生秃头,烂然有光,可照我面目;特颇模糊臃肿,远不如后圃古池之明晰耳。”“予亦私揣其故,知耀宗曾以二十一岁无子,急蓄妾三人,而秃先生亦云以不孝有三,无后为大,故尝投三十一金,购如夫人一,则优礼之故,自因耀宗纯孝。”[31]这都是小说很有趣的段落,解读者可以认为是讽刺秃先生和金耀宗,但这样的解读是从“成人”视角来理解的。如果只是跟随儿童叙事者来解读,不是很有趣味吗?秃先生的头像模糊的镜子,他和金耀宗关系好,是因为二人都娶了妾。儿童可爱的认识,何必要用成人自以为是的见识抹掉呢?《怀旧》的好处不就在于此吗?

《怀旧》多人物对话,对话是“现在时”的表现。尤其是小说后半部分,从王翁讲长毛故事开始,至小说结尾,以人物语言为主。对话的现在时态,摒除了第一人称的事后叙事,让小说的儿童视角和声音更为纯粹。这种手法完全可以使《怀旧》成为一篇童话。鲁迅写《怀旧》,也许只是一种趣味和童心使然,以缓冲现实生活的寂寥与失望。小说写出,心绪稍弛,兴致已尽,也就搁置在那里,忘却了。待1913年,周作人对童话颇有心得之时,想起这篇童话似的作品,于是找出来投稿,竟然发表了。

三 周作人的童话研究

与《怀旧》先后投稿《小说月报》的还有周作人在东京时翻译的显克微支的小说《炭画》。《怀旧》刊录,引起了周作人投稿旧作的想法,可是《炭画》被《小说月报》退稿了。在《关于〈炭画〉》一文中,周作人记了一事:《小说月报》投稿失败后,周作人把《炭画》寄给了中华书局发行的《中华教育界》,为防止退稿,又投寄了《童话略论》一文。“那篇《童话略论》我本来说不要(不,实在大约是不敢想要)现金报酬,只望送我一年什么杂志,可是这也成了一场梦,他终于同了《炭画》一并回到家里了。”[32]之后《炭画》被寄到北京,《童话略论》也“只能送到北京去,恰好教育部的编纂会办有一种月刊,便在这上边发表了”[33]。1913年9月,《教育部编纂处月刊》的“附录”栏刊发了《童话略论》,当然是鲁迅帮忙的。两个月后,周作人编辑的《绍兴县教育会月刊》又发表了《童话略论》,注明“转录教育部月刊第八册”[34]。发表于《教育部编纂处月刊》的还有《童话研究》,《儿歌之研究》则发表于1914年的《绍兴县教育会月刊》。周作人还翻译了日人所撰《小儿争斗之研究》《游戏与教育》《玩具研究》等文,均刊登于《绍兴县教育会月刊》。后来周作人把所写的关于儿童文学的文章辑成《儿童文学小论》一书,由儿童书局1932年出版。书局的创办者张一渠是周作人在浙江省立第五中学任教时的学生,周作人当时教书一定讲到了儿童文学,给学生留下深刻印象,若干年后,学生办书局,才会找老师出书。

《童话略论》等文是中国现代儿童文学研究的奠基之作,周作人的童话研究具有开创性意义。在《童话略论》中,周作人从起源、分类、解释、变迁等方面,对“童话”进行了介绍、阐释与研究。文中周作人引述了麦克斯·缪勒(Friedrich Max Muller)、安德鲁·朗格(Andrew Lang)等人的理论及安徒生、格林、霍桑等人的创作,这些都是他研究童话已有的准备。在《童话研究》中,周作人更为细致地辨析了童话、世说、神话之间的关系,具体分析了越地的童话,强调了童话的文学价值及对儿童教育的功用。周作人认为,儿童教育应从童话、儿歌开始,这样才能顺应与顺导儿童的心智成长,否则就是“逆性之教育”[35],应为现代教育所舍弃。联系到《怀旧》秃先生教“属对”、读《论语》的场景,正是对“逆性之教育”的具体描述。与此同时,1913年,鲁迅在《教育部编纂处月刊》发表译自日本上野阳一的《艺术玩赏之教育》《儿童之好奇心》《社会教育与趣味》三篇文章,1914年鲁迅又翻译了日本高岛平三郎的《儿童观念界之研究》等文[36],可见,周氏兄弟在民初都对儿童教育给予了关注。

周作人的“儿童本位”思想一贯被十分看重,而他的研究视角和方法也很值得注意。“童话者,幼稚时代之文学。故原人所好,幼儿亦好之,以其思想感情,同其准也。”[37]这是周作人看待童话的基础。所谓“幼稚时代”指原初人类社会,“原人所好”即原始人类的好尚。周作人充分强调了童话研究的人类学视角与方法。他说:“童话Märchen本质,与神话Mythos世说Saga实为一体。”“盖约言之,神话者元人之宗教,世说者其历史,而童话则其文学也。”[38]童话、神话、世说都发自“元人”或“原人”,三者的源头一致。“幼儿”阶段与“原人”的思想感情相应,因此神话、世说也都有童话性。“依人类学法研究童话,其用在探讨民俗,阐章史事,而传说本谊,亦得发明。若更以文史家言治童话者,当于文章原起,亦得会益。盖童话者兼世说,原人之文学,茫昧初觉,与自然接,忽有感婴,是非畏懔,即为赞叹,本是印象,发为言词,无间雅乱。”[39]童话是“原人之文学”,其特点是“与自然接”,纯真的童话也是文章的起源。周作人把童话追溯到人类起源之处,用人类学来解释和比较中国童话与世界童话之关联,是童话研究在现代中国的开始。

四 人类学的影响

在《童话略论》《童话研究》等文中,周作人都谈到了“安特路兰”(今译为安德鲁·朗格),认为他“始以人类学法,治比较神话学,于是世说童话,乃得真解”[40]。安德鲁·朗格是英国文学家、童话作家,神话、民俗学研究者,1944年周作人在其名文《我的杂学》中较为详细地讲述了他所受安德鲁·朗格的影响,以及人类学对其知识理路的引导。首先周作人由神话认识了安德鲁·朗格:“我到东京的那年,买得该莱的英文学中之古典神话,随后又得到安特路朗的两本神话仪式与宗教,这样便使我与神话发生了关系。”周作人“由此知道神话的正当解释,传说与童话的研究也于是有了门路了”。由安德鲁·朗格开始,周作人对文化人类学产生兴趣,并进一步阅读了泰勒、拉伯克、弗雷泽等人的著作。[41]在文化人类学的视域中,周作人分出“古野蛮”、“小野蛮”和“文明的野蛮”,“小野蛮”即指儿童。[42]周作人说:“我在东京的时候得到高岛平三郎编歌咏儿童的文学及所著儿童研究,才对于这方面感到兴趣。”儿童“仍是完全的个人,有他自己内外两面的生活。这是我们从儿童学所得来的一点常识,假如要说救救孩子大概都应以此为出发点的”。[43]1914年鲁迅翻译高岛平三郎的文章,大约也是在日本时和周作人一起阅读产生的影响。“救救孩子”是从《狂人日记》而来,这或许可以理解为《怀旧》到《狂人日记》的一条线索。

在《我的杂学》中,周作人明确谈到他对人类学的兴趣,“并不是为学,大抵只是为人”,“那么这条路略一拐弯便又一直引到进化论与生物学那边去了”。[44]无论是“立人”还是进化论、生物学,都是鲁迅早期思想中至为关键的内容,《人之历史》即是一篇融汇了人类学、进化论与生物学的论文。无论是阅读还是志趣,周氏兄弟在他们求学和问世的最初途路上是很一致的。周作人说,他的生物学知识来源于《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》《毛诗品物图考》《花镜》等书[45],周作人和鲁迅曾一起抄录过,“鲁迅抄得更多”[46]。多年的积累,学识的融通,一朝触发,便成清响。《怀旧》一面写“予窥道上,人多于蚁阵,而人人悉函惧意,惘然而行”;一面写“予不暇问长毛事,自扑青蝇诱蚁出,践杀之,又舀水灌其穴,以窘蚁禹”。[47]如果没有足够的知识准备,光凭现实经验,大概写不出如此生动又富于意味的文字。

鲁迅说到他童年时代的读书经历:在一个远方叔祖(周兆蓝)的书斋里“看见过陆玑的《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》,还有许多名目很生的书籍。我那时最爱看的是《花镜》,上面有许多图”。“此后我就更其搜集绘图的书,于是有了石印的《尔雅音图》和《毛诗品物图考》,又有了《点石斋丛画》和《诗画舫》。”[48]当然这些书中,更令鲁迅念念不忘的是他“最为心爱的宝书”[49]《山海经》。《山海经》不仅是一部神话学的书,也涉及远古地理、历史、生物等众多方面,更是一部人类学的经典。“《山海经》从人类的生活环境、人类的体质等角度,展现了远古时期人类逐渐进化的历史进程。它作为我国人类学研究的一部难能可贵的重要典籍,确实是当之无愧的。”[50]鲁迅儿时喜读《山海经》,或许因此受到了人类学的启蒙。在《阿长与〈山海经〉》中,有长妈妈讲“长毛”故事:“长毛”“将一个圆圆的东西掷了过来,还带着一条小辫子,正是那门房的头”。[51]这个故事在《怀旧》里已被讲述过,是王翁讲“长毛”故事中最为骇人的段落。童年时的鲁迅对这个故事印象深刻,于是写进他的第一篇小说中,这个故事与《山海经》有关,多少含有人类学色彩。其实,不仅是“赵五叔头”,秃先生“灿然有光”的头,金耀宗“不可别粳糯”的智商,[52]都可引入人类学视角来看待。周作人说:“鲁迅与《山海经》的关系可以说很是不浅。第一是这引开了他买书的门,第二是使他了解神话传说,扎下创作的根。”[53]周作人举出《故事新编》的例子,当然,更直接的还有鲁迅的第一篇小说《怀旧》。

人类学在晚清已引入中国,《新民丛报》上即有关于人类学的论述。[54]《江苏》杂志则刊有理学博士坪井正五郎的《人类学讲话》:“人类学为何物?即研究人之体质精神,兼考求吾人当日之如何发生、如何进化、如何扩张是也。”[55]民初《最近人类学遗传性之研究》《人类学之概略》《赫克尔之一元哲学》等文,都是关于人类学比较著名的文章。1918年陈映璜的专著《人类学》,作为“北京大学丛书之四”[56]由商务印书馆初版,并再版多次,影响较广。如果联系到文学革命时期周作人提出的“人的文学”观念,那么人类学的引入,不是没有影响的。在周氏兄弟早期的阅读、研究与文学实践中,人类学已是一个思想来源,《怀旧》的写作发表是重要表现。之后,周氏兄弟没有停止这一方面的努力,周作人继续儿童、童话、儿歌的研究和翻译,鲁迅也译出爱罗先珂的童话、《小约翰》和《表》等作品。由《怀旧》始,对童话、对人的关注,在周氏兄弟处可谓一以贯之。