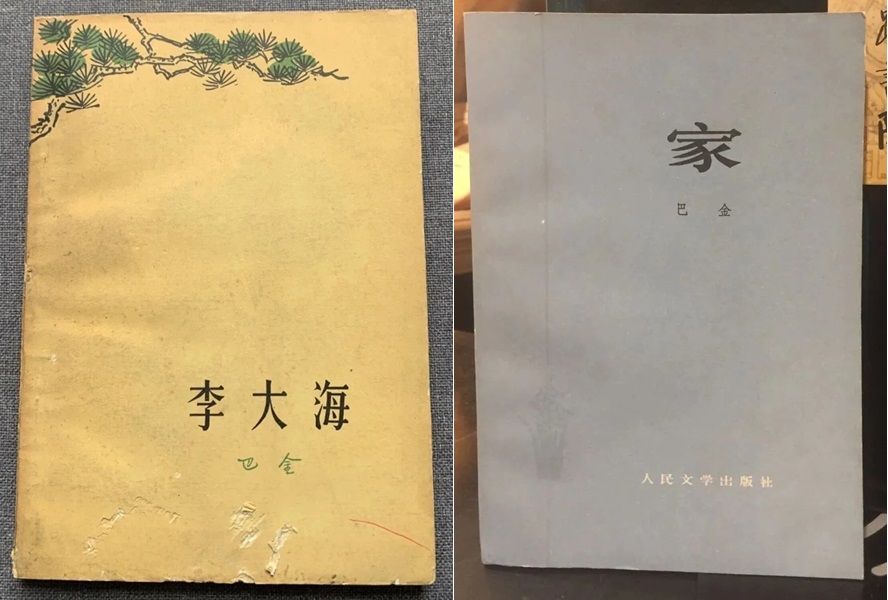

巴金《家》的修改与阐释和《李大海》的出版

巴金是中国现代文学史上的重要作家,他早年信奉无政府主义,他的热情感染了无数年轻人,影响了他们对社会的思考,因此走上革命的道路。但无政府主义与真正的共产主义思想是有矛盾的,在新的政治环境下无法得到肯定。所以,在1949年后,对巴金的评价可以说是:“他的作品在读者中所发生的效果是积极的,虽然作品本身的思想并不十分正确。”对于20世纪50年代仍然在世的现代文学作家来说,巴金是对作品修改最多的。巴金对代表作《家》的修改,几乎可以说是重写一遍。梳理《家》的修改过程,可以呈现像巴金这样的作家是如何通过修改作品参与到国家意识形态建构之中的。同时,巴金也创作了很多新作品,虽然缺乏优秀之作,但他在努力地以意识形态的要求规范自己的创作。通过考察他的小说集《李大海》的出版,可以分析其过程。

一、关于《家》的修改

巴金的《家》,是人民文学出版社社长冯雪峰直接联系巴金,希望能够再版。巴金在1952年11月11日专门写信给冯雪峰:“《家》看过一遍,改了一些字句。现在把修改本寄上,请您斟酌,是否可以付排。《春》和《秋》如可续出,将来也可以把修改本寄给您。《春》的修改本去年年底已由开明印出。《秋》的修改本今年二月交给开明尚未印出。”

对于这部巴金的成名作,出版社是抱着尽可能尊重作者意见的态度来处理的。编辑部主任方殷提到,“本书曾由作者细心修改过,故于解决疑问条时,竭力以原作为主;其可改可不改之处,均未变动”。只是对于正文前的诸多序言,包括“十版代序、五版题记”,“系旧版本的说法,我社此次重印,对此如何处理,拟请总编辑室研究决定”。巴金在《家》初版时,写有代序《呈献给一个人》,另有《初版后记》,之后有《五版题记》,内容丰富,但所占篇幅甚多。

楼适夷专门给巴金写信,言道:“《家》已付印,我们的意见,此书要作为激流三部曲之一出版,因此激流总序拟不编入;又其他代序两篇,是否请改写一个新序,说明对过去旧作的意见及今日修订重版的意义。我们整编五四以后文学作品,都准备这样的做法,想必蒙兄赞同。”

出于出版社的要求,也出于巴金自身对作品自觉自愿进行修改的要求,《家》最终进行了修改,并于1953年7月出版。巴金对《家》的修改,充分体现了当时意识形态的要求,在诸多方面都能看到时代的影子。修改之后的文本,与最初的文本之间已经出现了很大的差异。与1933年5月上海开明书店初版的《家》进行比较,巴金在1949年后修改的地方多达上千处。就其主要方面而言,主要修改的地方如下:

(一)对旧家庭的描写,更加突出了旧家庭的罪恶;对祖父的描写,是把原有文本中温情的、对祖父既尊敬又反抗的方面进行了删改,使祖父的面目变得更加可恶,更加成为旧社会的代表。觉慧在参加学生游行,被祖父叫去训话,原文本中关于觉慧对祖父的态度有这样的描写:“但他对祖父依然保持着从前的敬爱,因为这敬爱在他底脑里是根深蒂固了。儿子应该敬爱父亲,幼辈应该敬爱长辈——他自小就受着这样的教育,印象太深了,很难摆脱。况且有许多人告诉过他:全靠他底祖父当初赤手空拳造就了这一份家业,他们如今才得过着舒服的日子;饮水思源,他就不得不感激他底祖父。因此,他对于祖父便只是敬爱着,或者更恰当一点,只是敬畏着,虽然在他底脑里,常常浮出不满意祖父的行为的思想。”在新文本中,这段话被删去,觉慧对祖父的敬爱被抹去,只剩下对祖父的不满和憎恨。觉慧和祖父之间,可以视为新思想与封建旧思想之间的斗争,如果说之前两者的斗争充满了纠缠、复杂的话,那现在两者的斗争性更加明确、更加突出了。巴金经常被人诟病反封建不彻底,而这方面的修改可以视作巴金对封建思想的态度已经改变为持彻底反对态度。在原文本中,祖父去世前弥留之际,对自己有所反省,对自己的僵化固执给年轻人造成的苦难进行了反思,尤其对逃婚的觉民深感后悔,他说:“我错了,我对不起他……你快去叫他回来罢,我想见他一面……你给我把他找回来,我决不会再为难他的……”“祖父说到这里用手拭了拭眼睛,忽然看见觉慧底眼泪正沿着面颊留着,便感动地说:‘你哭了,你很好……不要哭,我底病马上就会好的。……不要哭,年纪轻轻的人要常常高兴,哭得多了,会伤害身体……你要好好地读书,好好地做人……这样就是我死了,我在九泉也会高兴的。’”祖父的形象在这里显得很丰富,他不仅是旧家庭旧礼教的代表,也携带了传统文化中家庭正面意义的内容。而在新文本中,这些都被删去,祖父最终以冥顽不化的形象去世。在年轻人对祖父的态度方面,在祖父弥留之际,觉慧也表露出理解和温情:“他觉得自己也要哭了,为了这意料不到的慈祥和亲切,这是他从来不曾在祖父那里得到过的。他忍住眼泪勉强答应了一个是字。”看到祖父的反省,觉慧兴奋地对觉新说:“他现在承认他自己错了”,“祖父现在变了,他悔悟了”。这两句话在新文本中被更改为:“他说冯家的亲事暂时不提了”,“爷爷说他现在明白了”。新文本中把祖父的“悔悟”抹去了,毕竟祖父作为旧家庭、旧礼教的代表,在新的意识形态要求下,应该是冥顽不化的、固执到底的,所以不能给他“悔悟”的机会。祖父形象的变化,也是巴金在不同阶段思想影响下主动或被动修改造成的。

对于年轻人来说,他们最终在祖父弥留之际原谅了他,祖孙在生命存留、血缘亲情这个更根本的层面达成了和解。觉慧被叫回来见祖父,“他想这许多年来只有这一天,而且在那短时间内,他才找着一个祖父,一个喜欢他的祖父,而且他们两个才开始走向着相互了解的路。这只是开始,只展示了一线希望,什么事都还没有做,可是又‘太迟了’”。面对祖父的悔悟和弥留之际对子孙的亲情,觉民还是充满了感动,“事实上如果早一天,如果在还没有给过他一线希望的时候,那么这分别并不是什么难堪的事,他决不会有什么遗憾。然而如今在他底面前躺卧着那垂死的老人,他(祖父)在几点钟以前曾把他(祖父)底心剖示给他看过的,而且说过自己是怎样错误的话”。在新文本中,觉慧、觉民对祖父的感动和原谅被删去了,在以阶级斗争为纲的年代,反封建的彻底性要求他们在任何情况下都不能妥协,都不能与旧礼教达成和解。

在原文本中,祖父去世前的最后一句话显示出对生命的渴望:“路是很长的……我还要走很远的路……那样好的地方……我从来没有看见过那样好的地方,他们呢?……只有你们两个?……你们听见那音乐吗?……那样好听的音乐……我要先去了。”祖父去世前还听到了音乐,这无疑是巴金受西方文学思想的影响,让一个中国老人的去世带上了宗教般的浪漫色彩。而在新文本中,这些都被删去,祖父最终还是冥顽不化的固执老头,“他吃力地叹了一口气,又慢慢地说:‘要……扬名显亲啊。’”在新文本中,祖父临死也还是旧家庭旧礼教的代表,之前所谓的“悔悟”分量被大大削弱了。

(二)年轻人反抗的坚决性的加强。以觉慧参加学生游行的描写为例,原文本中觉慧的心态很复杂,一开始很冲动,后面又有犹豫和一丝怀疑。原文本中觉慧跟着学生长时间地在都督府门前示威得不到回应时,有这样的描写:“他疑惑起来,他怎么会在这个地方,这许多人又在做什么”,“他甚至于想这是在做梦,那样的事是没有的。但他分明立在这里,在这人群中,他又为了什么事来的呢?雨点渐渐变大起来,沉重地落在他的头上脸上身上,他似乎清醒了,他回味着今天一天的事。他想要是和他的民哥一道到琴底家去,这时候他便不会在这里了,而且他底心会是很平静的,连这次风潮也不会知道。他又想家里的人一定疑惑不知道他到什么地方去了,他和民哥分路时不是说要回家吃晚饭吗?然而这时候锣声还从远处送来,告诉他是二更时分了。”应该说,面对都督府的拒绝对话,加上长时间群情激奋得不到释放不得不回归冷静,觉慧对自己头脑发热产生怀疑,这种复杂心情是可以理解的。但是,在1949年后新的意识形态影响下,这种自我怀疑很明显会削弱觉慧反抗军阀的坚决性,会影响觉慧的正面形象,所以巴金予以删除。相对应的是,巴金增加了对军阀统治的揭露,反衬出学生游行示威的正当性,也更明确地将学生游行示威定性为“爱国行为”,新增加的部分还有:“一排兵士端着枪在前面等候他们,那些锋利的枪刺正对着他们的胸膛。兵士们都带着严肃的表情沉默地望着这一大群学生。学生们兴奋地嚷着要进去,兵士们不肯放下枪。”学生与兵士的对峙明显更加激烈而且有一触即发的感觉。在新文本中,巴金还增加了这样一段:“兵打学生的事来得太突然了,虽然以前就有当局要对付学生的风传,但是谁也想不到会出之于这种方式的。这太卑鄙了!‘为什么要这样对付我们?难道爱国真是一种罪名?纯洁、真诚的青年真是国家的祸害?’他不能相信。”在学生示威游行时,来的人并不是很多,周围的人也持旁观的态度,“出乎意料之外的,他没有见着一个同情的面庞”;学生的心情也很复杂,“同时一种莫名的恐惧又不时来侵袭他们”,在新文本中这些都予以删去。

(三)对觉醒的年轻人颓唐方面的删减,尤其是对剑云人物形象描写的修改。在原文本中,剑云是一个出身低微、内心自卑、对前途迷惘的年轻人,他企图改变现状,但又忍不住被旧的思想和事物绊住。他被高家人拉住打麻将,输了一笔钱,因而感到很后悔。在原文本中,他自我解释是“我屡次说不再赌钱了,可是别人拉上我上场,我又不迟疑地去了。我自己真是没有办法”;在新文本中,“我又不迟疑地去了。我自己真是没有办法”变成了“我又不好意思拒绝”,参加赌博由主动行为变成被动行为了。在原文本中,觉民对他赌博是冷嘲热讽,“不知道他是在嘲笑,抑或在惋惜”,“‘也许人本来就是有赌博根性的罢’,觉民又一次掉过头带笑对剑云说,人依旧不知道他是在嘲笑,抑或在表同情。觉慧听了这话不由得对哥哥起了一刹那的不好的感情,他不知道是什么东西鼓动着他底哥哥说这样的话”;在新文本中,这些对剑云嘲笑、怜悯的句子全部删去,觉民、觉慧对他只剩下同情。

(四)对底层下人的正面化描写。在春节期间,高家邀请玩龙灯的人到家里,高家仆人拿着花炮对玩龙灯的人喷射,火花喷射在赤裸的身上,“有的马上落下地来,有的却贴在人身上烧,把那几个人烧得大声叫”。这种行为是很残忍的。然而,在原文本中,作者对玩龙灯的人并非是完全的同情,而是带着一种复杂的态度,“他们觉得疼痛,便大叫起来,为的是可以不去想到痛”,他们还高声喊有花炮尽管拿出来,“这样子,有着江湖气质,而且憧憬着好汉底名誉的他们在痛楚中找到了暂时的满足”。在新的意识形态规范下,工人农民是不能诋毁的,对底层人民应该是同情的,所以在新文本中,巴金把这些都删除了。甚至对高家因染上鸦片烟瘾偷盗字画被逐出家门的仆人高升,巴金也进行了修改。原文本中,他是对失去的曾经优渥的生活充满悔恨的,在新年之际他流浪到旧主人家门口,“心里酸痛着,他流下了不会被人看见的不值钱的眼泪,悔恨又来猛烈地袭击他底心了”,“孤寂,一种从来没有感到过的孤寂开始在蚕食他底心。‘梦呵,原来是一场梦呵’,他用他底枯涩的声音自语着,一面拭了拭润湿的眼睛”,对于乞讨来的钱,“他只是无目的地走着,并不打算怎样去花费手里的钱,而且甚至忘却了这一笔钱”;在新文本中,这些对其表示怜悯的话全部删去,他与高家的关系更加决绝,不再追求高家的怜悯。高升见到觉民兄弟俩从门口出来,原来有“在心里说了善意的话祝福他们”,这句也被删去,高升与高家的对立就更加明确了。

(五)对涉及性方面描写的简化,即对有可能引发性方面联想的文字进行了大量修改。如写觉新婚后“陶醉在一个少女的爱情里”,原为“陶醉在一个少女的温柔的抚爱里”。在写到连长夫人带着士兵想霸占高家住宅时,原文本中有对她的描写,如“富于肉感”,“从她底服装和举动来看,谁也知道她是一个轻佻的土娼”,“那女人走进轿子时还向他们投了一瞥淫媚的眼光”;学生倩如在给琴写的信中,曾有“你便自愿地抛弃了你所爱的人去给人家做发泄兽欲的工具吗”,把无爱的结婚称为“变相的卖淫”;巴金写到女学生时也有“用她们的肉体满足野兽底兽欲”,这些都删去了。写到鸣凤要被迫嫁给冯老太爷时,原有“她所宝贵的贞操”,被改成“自己的身体”,也删去了“自己只给人家做了发泄兽欲的机器”。

(六)对三角恋关系的弱化。觉新夫妇的爱情更加美好,删去了梅表姐与瑞珏的大段交心的对话。如瑞珏向梅表姐说的很多交心话在修订时都删去了,如“我是不能够帮你的,我早不知道……现在已经迟了……我不该横在你们两个的中间”,“我们两个人如今都只得了一半,都不曾得着整个的”,“我也是很爱他的,我爱他比过爱我底性命,他就是我的性命,我不能够失去他……然而他的心已经被你分一半去了……不,不仅是一半,在他底心里,你占着更好的地位……他爱你甚于爱我……我固然得到了他的身体,但这有什么用呢?他底心已经被你分去了一半了,不只是一半,而且最好的地位已经被你占去了……梅,你知道我们女人需要的是男子底全部的爱,这是不能够被人分割去的”。删减之后,瑞珏的感情更加隐忍,觉新与她和梅表姐之间的三角恋关系被弱化了。

这些修改,是巴金按照新的国家意识形态的要求主动进行的。修改后的文本,去除了无政府主义的内容,政治观点上更加纯洁;对以祖父为代表的上一辈人物,原本的脉脉温情已经全部删除,只剩下阶级斗争观点下的敌对态度;对年轻人丰富复杂的爱情世界,删减得只剩下枝节。修改后的《家》,已经非常鲜明地成为反封建、反抗旧家庭旧制度,追求新生、追求革命的动员式作品。

二、关于《家》的一封读者来信

1953年7月,巴金的《家》由人民文学出版社出版。同年11月,人民文学出版社收到一封读者来信,反映《家》中存在的“缺点和错误”。人民文学出版社对这封读者来信可谓高度重视,在一封草拟的回信底稿上留下了编辑周延、副总编辑王任叔和社长冯雪峰三个人的笔迹。

这个读者名叫胡洛,通讯处是“湖南邵阳市田家湾某部轮训所”,信中他称自己“现年二十一岁,初中毕业,参加革命近四年”。在信中,他首先肯定了作品的价值,“这部小说无疑是一部有价值的小说。它描绘了封建地主的家庭的黑暗和腐朽的现象,描绘了他们荒淫无耻的生活情形。描写了这个家庭的年青的一代所受到的它的封建意识和陈腐传统毒害折磨的情形。读了这部小说,我们更爱我们的人民的革命事业,爱我们祖国的新制度,感到生活在毛泽东时代的光荣和幸福”。这个读者显然是有一定文化水平的,而且对当时从阶级斗争角度评论文学作品的思路是非常熟悉的。也正是因为有这样的思路,才会对作品提出诸多问题,认为“这部小说无论思想性或者艺术性上都有着许多缺点和错误”,主要是对作品描写的祖父不满,对觉慧的父亲、母亲、继母的描写不满,对觉慧的描写不满。对于作品中的祖父形象,认为没有“深刻地刻划出他的狰狞可怕面目”,他本应是巴金安排的“封建势力的代表”,应该给予“无情的抨击”,认为“书中虽然写了他阻挠觉慧参加革命行动的事实,写了他的荒淫的生活,写了他破坏年青人幸福的行为等等,但都不够有力,相反在许多地方还对他表同情,甚至加以称赞。觉慧见了他,总是怀着敬畏的心情,流露出一些偏爱的情形(虽然觉慧说了很多诅咒他的话),甚至还赞扬他是‘从贫困中苦学出来,得了功名……赤手空拳造就了一份大家业’的英雄。在他临死前他是‘完全明白了的,他对被他束缚的年青一代说‘我错了,我对不起他’。看来,他当真是‘不见得就是不怎么不亲切的人’哩!”从小说内容来看,巴金对这个祖父形象的描写确实存在矛盾,但正因为这种矛盾才让文本充满丰富性和复杂性,而且更符合历史的真实,正像巴金在作品中借觉慧的口所说:“他知道不仅祖父是矛盾的,不仅大哥是矛盾的,现在连他自己也是矛盾的了。”如果把祖父真的写成“封建势力的代表”,写成与年轻人之间剑拔弩张、势不两立的对立,那《家》就会变成当时那个年代流行的以阶级斗争为主线的作品,就完全成为另一个作品了。

这位读者认为《家》的第二个缺点是,“写觉慧的父亲、母亲、继母周太太等等人,说他们都是一些‘好人’”。“觉慧家虽有这么一份大家业(无疑是剥削来的劳动人民的血汗),但他父亲却是‘在外面作官多年,积蓄却并不多,总算还廉洁’的人。总之,作者总是一再宣称(通过书中人的嘴),他憎恨这垂死的制度、这家庭,但是这制度却是一种不可捉摸的东西”。客观地说,在《家》中,巴金对这几个人物是当作思想虽旧但内心善良的人来写的,是处在新旧更替之时已经无法改变观念的人物,但对他们却恨不起来,他们内心毕竟是善良的,但也正因为这种善良才对觉新一代带来阻碍,让年青一代无法轻松地摆脱传统的负担。巴金准确地捕捉到这个现象,这正是巴金写作的过人之处。然而,从当时强调阶级斗争和绝对的二元对立精神来看,这无疑是力度不够大的,因为对传统、对旧东西的态度不够决绝。

这位读者还将对年青一代觉慧的描写认为是缺点:“书里是重要主人公、光明的代表者觉慧,也写得很模糊,他发展、前进的线索很不明确。而且,以未来的命运完全寄托在他的身上,把婢女、下人们(被压迫者)的解放事业完全寄托在他这类人的身上,只是一种幻想,也是一种错误。”

这个读者甚至拉丁玲来做“后盾”:“总之,这部小说存在着许多问题和错误。这一点是毋容置疑的,丁玲同志很久以前便附带地提到了这一点。”在这个读者看来,“你们出版这部书,你们有责任使读者正确地欣赏这部书”,这透露出当时无论是主管部门还是普通读者,对出版社都是作为舆论把关者来要求的。出版社可以不同意作者的观点,而一旦把作者的著作出版成书,就必须对作品进行判断,观点错误的书是无法进入出版环节的;对于观点存在偏差的书,出版社只好通过前言、后记、出版说明、译者前言等方式予以说明。人民文学出版社出版中国现代作家丛书时,对于当时仍然在世的作家,一般是要求作家本人来写,这样既尊重了作者意见,又避免了出版社与作者之间的分歧;对于已经过世的作家,出版社才会自己撰写或邀请其他专家撰写。在世作家自己撰写的前言后记,一般都会对自己之前作品存在的问题进行反省,提请读者注意,并会强调作品对当下的意义所在。巴金在《家》1953年版《后记》中做了两方面的反省,他写道:“像这样的作品当然有许多缺点:不论在当时看,在今天看,缺点都是很多的。不过今天看起来缺点更多而且更明显罢了。它跟我的其他的作品一样,缺少冷静的思考和周密的构思。”这是从作品艺术结构方面做的反思。同时,巴金也指出,“我写《家》的时候,我说过:‘我不是一个说教者,所以我不能明确地指出一条路来,但是读者自己可以在里面去找它。’事实上我本可以更明确地给年轻的读者指出一条路,我也有责任这样做。然而我当时还年轻、幼稚,而且我太重视个人的爱憎了。”这是针对《家》没有指明正确道路而做的自我批评。然而,这两方面的反省并未触及这位读者来信反映的问题,读者并不满意,认为这只是“轻描淡写地提到它有缺点,实际上还在表彰这部书”。这位读者建议出版社应该写一篇评述文章,详细分析作品的价值和缺点,“这样,年青的读者便可正确地去欣赏它了”。其实,读者的这条建议,也是出版社在事实中如此尝试的。但对于当时仍然在世的作家,对其作品很难做到准确、符合各方标准的评价。

人民文学出版社的回信耐人寻味,从目前看到的留下诸多修改笔迹的底稿来看,不同的人增补的内容从某个侧面反映出他们的真实想法。冯雪峰加的一段话如下:“不过,我们现在看解放以前的作品,还应该和当时的社会情况联系起来看,用现在我们的眼光去要求就会觉得缺点更多了。”这也正是冯雪峰在面对“五四”新文学作品出版时的态度,他从整体上是尊重当时的外在环境的,所以即使对一些作品有意见有不同看法,但仍然尽量客观地保存了它们的原貌。在回信中,出版社同意应该对作品进行全面评述的做法,但王任叔在后面加了几句:“不过,我们现在还没有力量这样做,个别的文章在报刊上先发表,是首先应该做到的。这就有赖于热心爱护我社出版物的同志来写稿了。你也可以来试写写的。”后来,无论是主管部门还是出版社内部,都鼓励加强书评工作,书评在某种程度上起到的正是正确引导的作用。

在草拟的回信中,编辑周延对这位读者的观点进行回应:“(1)对觉慧的父亲、继母等人的看法,这些没有问题都是封建社会的维护者,不过不像陈姨太和王太太那么尖刻,那么坏,作者从这一点上说他们是好人,还是可以的。另外觉慧的父亲,同一些赃官比较还算廉洁,旧社会是有这样的清官,不过是极少数吧了;(2)对婢女的幻想的意见。觉慧和鸣凤的关系,不是一般少爷和婢女的关系。”鸣凤是善良的女孩,幻想与觉慧在一起,能有个幸福的归宿,觉慧对她是平等的,并且很爱她,“在这种情形下,她把幸福寄托在觉慧的身上,还是自然的”。这其实代表了编辑对作品的看法,对于作品中这些复杂矛盾的人物,编辑还是保持了清醒的头脑,并未全盘否定。然而,这些针对具体问题的回应被红笔删去,主要原因可能是出版社不愿意陷入具体问题的讨论和纷争之中。

在这个读者来信事件中,出版社谨慎的处理显示出担忧的情绪,即担心读者的解读偏离“政治正确”的航线,而“政治正确”正是出版社要求作者修改后达到的目标。面对读者的质疑,出版社小心翼翼地一一加以回应,希望读者能够“正确地去欣赏它”,并强调要通过书评等形式引导读者来理解作品。由此可见,对作品解读层面的引导也是国家意识形态建构的重要工作。

三、《李大海》的出版

巴金是少数在1949年后从事大量创作的现代文学作家,但这些新创作很难称得上成功之作。巴金的创作为何会出现水平下滑的现象?本文希望通过围绕《李大海》的出版来做一分析。

巴金曾到朝鲜战场采访,回来后写了很多作品,包括《李大海》《生活在英雄们中间》等。涉及军队作品的出版时,还要经过解放军总政治部下属的解放军文艺丛书编辑部审读书稿。而且是由人民文学出版社的编辑先把审稿过程中出现的问题一一标注,与解放军文艺丛书编辑部进行商洽,问题解决之后才能出版。巴金的作品《生活在英雄们中间》,在人民文学出版社纳入“解放军文艺丛书”出版前,就经过解放军总政治部的审读。

巴金的短篇小说集《李大海》,主要是以抗美援朝战场上的英雄人物为原型而写的。从1952年3月到10月、从1953年7月到12月,巴金分别两次奔赴朝鲜战场,对战场中的战士进行采访,留下了《我们会见了彭德怀司令员》等一批作品。而短篇小说集《李大海》则写于1960年到1961年,此时巴金距离他离开朝鲜战场已经有七八年时间。巴金在代序《朝鲜的梦》中说,“我在朝鲜住的时间并不长。然而我带回来的友情却是无穷无尽的”。对于这部小说集,巴金在《后记》中说:“从去年八月到今年八月这一年中间,我写了七个短篇,都是与中国人民志愿军有关的,或者更可以说,都是怀念我所敬爱的英雄朋友的文章……我多么想绘出他们的崇高的精神面貌,写尽我的尊敬和热爱的感情。”这七篇作品曾先后在《人民文学》《上海文学》《四川文学》《解放军文艺》等刊物上发表,书中收入的小说《团圆》后被改编成电影《英雄儿女》,影响很大。

然而,这七篇作品的艺术水准却显得参差不齐,存在为了突出志愿军战士的高尚品格、不怕牺牲的精神,刻意拔高、脱离真实的倾向。编辑在审稿过程中,坚持的标准不仅仅是政治标准,在把政治标准放第一的前提下,也需要对作品的艺术性进行审定。在当时条件下,在艺术标准方面考虑比较多、敢于提出问题的编辑是值得尊敬的,至少没有只从政治标准角度进行衡量。由于特殊的时代原因,从图书出版后的形态上,我们是很难体会编辑内心真实意见和想法的,而保留下来的审稿意见,则为我们留下了编辑的真实想法,也为时代留下了真实的思想记录。虽然这些审稿意见只是作为出版社的内部文件进行保存,并非读者所能看到,但它们的存在,让我们感受到图书出版背后的复杂性。在对外公开的“一体化”文学表象之下,还存在着一股潜流,这股潜流从未中断过。

在编辑朱叔和的初审意见中,对作家的写作态度和作品的内容给予了肯定,他这样写道:“巴金同志怀着对书中主人公的极端尊敬的心情写下这些作品。他的这种异乎寻常的深挚的敬爱之意可以在这些短篇的字里行间处处找到。这是作家对激励自己的人物及其事迹经过一番认真探索、深思熟虑以后才写出的作品”,“他在这七个短篇中所描写的都是战场上的英雄,都是无产阶级的英雄主义的战士,都是具有共产主义风格的舍己为人、保卫祖国的赤胆忠心的战士,但是,在这个阶级共性之下,在规定的共同的环境之下(朝鲜战场),他们都各自有着鲜明的特性,他们都按照各自对生活的理解、认识而行动,他们都有自己的理想。”巴金的作品一向是以情感丰富著称,他个人的思想、观念往往都会在作品中体现。《李大海》这部小说集也不例外,但此时的情感更多的是国家、集体的情感,或者说是经由个人拔高了的集体情感,而非纯粹出自个人的情感。编辑在审稿意见中也指出了这一点:“因为这些短篇是巴金同志对生活作了认真的探索、找到了属于他自己的结论以后才写下的作品,因此,在这些作品中,包含着作家自己对生活的理解和理想,也许可以这样说吧,这些作品提出了一些生活上的哲理。”其实,这所谓“哲理”就是当时主流意识形态宣扬的牺牲小我成就大我在具体事件中的反映。当然,这种做法在当时作家身上表现得很普遍。这些集体情感不能说不真实,但如果脱离了具体环境,变成完全是集体情感没有一丝私人情感的话,就距离真实越来越远,反而变得不可信了。但是,当时作家的做法都是把英雄人物当作“完人”来塑造的,英雄身上不能容纳一丝一毫的缺点,否则就会被当作“玷污”英雄。在这种情况下,作家们只能在写作的歧路上越走越远,在这种模式控制下的故事也离真实越来越远。

编辑朱叔和就对其中两篇作品提出言辞激烈的批评,他最不满意的就是《回家》,他指出:“《回家》这个短篇,无论从思想性还是艺术性上来讲,都较差,放在这个集子里有些不相称。从这个短篇本身来讲,它还很不成熟,从风格上看,它的调子上还没完,人物性格也还没有统一;从整个集子来讲,这个短篇同其他几个短篇的调子也不协调,同其他几个短篇比较起来,它的落差较大,主要人物形象站不起来、概念化。”他甚至提出,“如果可能,最好抽掉,换上别的”。此外,他对《飞吧,英雄的小嘎斯》也不满意,认为是“写的较差的一篇,故事繁琐,感情上很造作,人物形象不鲜明、不生动”,但跟《回家》相比,“勉强放在这个集子里,也还可以,但不无遗憾”。

《回家》写的是两个负伤的志愿军战士坚持爬回阵地,中途还俘虏了一个美国兵的故事。朱叔和另附了一篇《回家》的审稿意见,详细分析了它的种种不足,指出“作品给人的印象是不真实”,“正因为这个缺点,它反而不能像生活本身那样感动人、教育人”。具体而言,“第一段把困难强调得过了头,第二段(在三人一同爬回的途程中)又写的一点困难也没有。两个伤员身上的痛苦一下子好像全都消失了”。从写作的调性来说,“第一段是低沉的、悲愤的,音调是沉默的、坚定的;第二段却一变而为轻松的、滑稽的,音调是一种喜剧中的滑稽演员的夸张的、逗人笑的诙谐的调子”。对于负伤的战士俘虏美国兵的关键情节,巴金虽然强调这个美国兵喝醉了酒才导致被俘虏,但编辑指出这是不真实的,“即使是美国兵,在阵地上喝酒也是不允许的”。编辑认为这个作品没有写好,“出现在巴金的集子里就很觉得遗憾,它和巴金已经达到的水平是不相称的”。

负责复审的王仰晨写道:“初审提出的个别篇在艺术结构等方面的一些不足,有的地方我也有同感。”但他的重心是强调巴金在政治思想上的努力,“透过这个集子中的一些文章,可以充分看出作者在追求政治思想上的进步中所作的努力和已取得的成就,而这是可贵的”。所以,他并不完全同意初审的意见,并未抽去《回家》,仍然保留了原有篇目。最终出版的书,是按照王仰晨意见处理的。从这里也可以看出,对于同一部书稿,在出版社内部的意见并非完全一致的。

从艺术角度来看,巴金的这部小说集并非上乘之作。像巴金一样,很多在文学史上留下印记的中国现代文学作家,即使是曾创作出优秀之作的作家,新创作的作品都出现了艺术水平下降的现象,这也是当时环境中的作家无法避免的情况。在衡量作品的政治标准和艺术标准之间,政治标准是占据上风的,即使艺术上有瑕疵,但只要政治正确也是可以被接受的,因为它对国家意识形态的建构起到了积极作用。