不管脚下是什么样的土地, 我们都很了不起

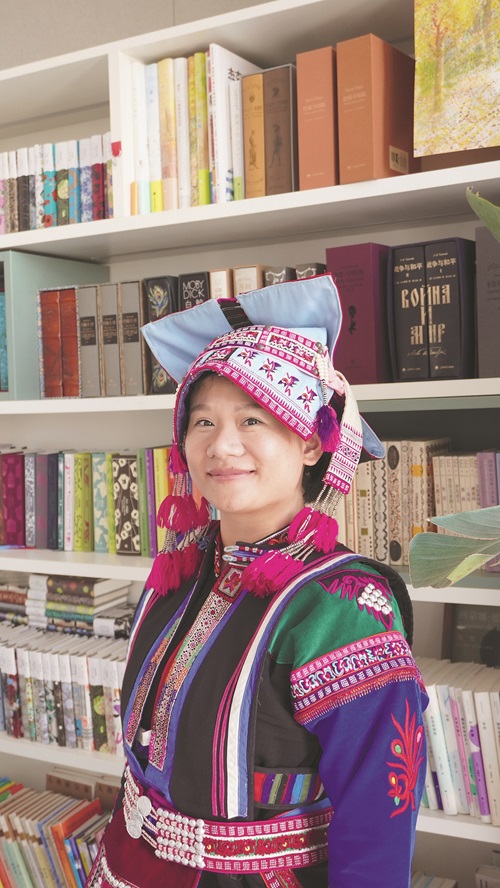

扎十一惹,花腰彝族,1990年出生于云南深山一个村寨。7岁开始学习汉语。大专毕业后进入媒体行业,2019年离职。目前专心写作

不是我在寨子,而是寨子在我

东 来:小扎你好!我最先注意到的是《我是寨子里长大的女孩》中的语言,它有一种和汉语母语者截然不同的质感。它直接,有时近于直白,没有修辞上的缠绕感,反倒有一种汉语母语者很难抵达的诚实和敏锐。你是如何跨越语言障碍的?

扎十一惹:其实在各位反馈之前,我自己完全没有意识到我的写作和汉语母语写作者是有区别的。但这个区别被点出来之后,我想了一下,确实还是有一些障碍,尤其是在形容方面——我发现我不太了解形容词,也不太会运用形容词,我只能直观叙述形容对象在我眼中的模样。也许正是这一点,才让我能被辨认出来是非汉语母语写作者。

在花腰彝族的语言中,不太有形容词,表达感受的词也非常直白,我想我的创作中依旧保留着母语的习性。再者,我总是在想到一样物品尤其是植物时,不知道它的汉语名称叫什么,这可把我愁坏了,需要不断找有可能的植物图片,来验证自己的猜想。光是文中提到的破坏草、蓼草之类的植物,为弄清楚它们的名字,我就花了许多时间。不过总的来说,这些障碍没有削减我对创作的热情,熟能生巧,下一次我再找名字,一定会比现在快得多。

东 来:我在读第一部分时,被其中有关家庭、劳作、生活的部分深深触动。那种生活里有艰难、荒芜、贫困,也有广阔的自然和亲友的互助。你并没有花笔墨细写彝族风俗,我很好奇,你如何看待寨子里的生活,以及为什么没有在“民族性”上多写一些?

扎十一惹:寨子里的生活对我而言就是一种稀松平常,身边每个人都在过一样的生活。我们自然地出生、劳作、生产。我们认为生活好坏的决定性因素是上天、大地和勤劳,如果好事发生了,是因为好日子到了,相应的,若是坏事发生了,就是坏日子到了。大家在好事发生时一同庆祝,坏事发生时互帮互助。我以为人都是这样的,从没想过外面的世界并非如此。寨子的生活塑造了我最初的世界观,它奠定了我作为一个人的心理基底。

很多人问我,走出去,过了现代生活之后再回来,寨子是不是成了一个桃花源?其实不是这样的,我在写作过程中的确跳脱出来,以第三视角来回望和观察寨子,但在所有离开寨子的日子里,我都没觉得自己成了寨子的客人。不管我走得再远,做了再多事,去了再多地方,我对自己的定义依旧是寨子里的人。我其实不确定寨子给我的就是归属感,但我很确定,其余我去过的地方都没有给我归属感。

不过,时至今日,我的归属感变成了我自身。归属感在我身体里,而不是某个地方、某个人身边、某个建筑里。不是我在寨子,而是寨子在我。

之所以没有多写一点民族性,也许是因为民俗和信仰是伴随着我的每一天发生的,就像太阳东升西落,一切都太熟悉,所以我在创作时,并不觉得我身上的东西有什么特殊或罕见的,也没有特意去写。民族性只是我身上的一部分,就像有的人是棕色瞳孔,有的人是黑色瞳孔,有人脸上有疤痕,有人头发稀疏……民族是我身上的胎记,如果有人问起,我可以谈一谈,但我不想把它放大。当然了,我也没打算隐藏它。

东 来:你从寨子里走出来,接受并融入城市文明,这段经历和大部分城市化进程中的年轻人似乎并无两样,还是说你觉得自己的情况更复杂一些?你也写到学校里的一些事情,包括退学的女学生,虽然没有使用“惋惜”一词,但我仍然听见你的叹息。一路走来,你是否有过幸运之感?你如何理解“幸运”一词?

扎十一惹:就从农村走向城市这部分来说,我觉得在大的层面上,其实每个迁徙和流动的人都一样,人们总是从小地方走向大地方,往条件更好的环境去。在这个过程中,每个人遇到的问题和困难都大差不差,无非细节上有些差异,从这方面来讲,我不觉得我比别人更困难,至多就是语言关上吃了一些苦,多花了一点时间。尤其是当我把自己的人生和我的姐姐作比较时,感受更为明显。我在书里写过一句话:不管我吃了多少苦,姐姐只会比我吃得更多。在我心里,在我认识的从农村到城市的人中,最艰难的就是姐姐。我无法想象她当年是如何做到独自到省城求学且不向父母要钱的,我也无法忘记她带我去她暑假打工的那个足浴中心,忘不掉那几天的日子。当时心疼和憋闷的情绪一直萦绕在我心里,即便过了这么多年也没有散去。

很多时候我会感到不公平,但随着经历和经验的积累,我可以更平和地看待这个问题。我觉得,正因为我们是如此艰难地走到了今天,不管脚下是什么样的土地,我们都很了不起,应该为自己感到骄傲。

接下来讲幸运与否的问题。我坦言,觉得自己很幸运。寨子里还有很多不识字的人,但我的爸爸识字,最后通过努力当上了老师;我的妈妈那么坚韧,在早年爸爸病重时撑起整个家庭;小五叔宁可放弃自己的前途,也要保证我和姐姐有学上。遇到这样的家人,我实在称得上幸运。我更幸运的是喜欢上了写作,它不但成为我生活中的一部分,还成为我人生经验的载体和现实思考的出口。我想不是每个人都有这样的机会,能习得这样的表达能力。

在我的理解中,幸运这个词其实还挺私人的。它没有一个固定的标准和形态,你觉得什么是幸运,它就是幸运。有人能意识到自己的幸运,日子就好过些,如果意识不到,或许会平添诸多烦恼。我还是愿意相信幸运会常伴我左右,我也相信自己有识别幸运的能力。

让她们的故事存在

东 来:说到姐姐,她在书里被描述为一个“先行者”。我很想知道,这本书出版后,姐姐如何看待书里关于她的那部分?你在书中也写了许多关于妈妈的内容,有她的爱意、勇敢和坚韧,也有她的渴望和变化。你怎么看待自己和母亲的关系,你会认为原生家庭对自己是局限吗?此外,书里专门有一章写寨子里的女人们,为什么会把目光聚焦于女性?

扎十一惹:书刚出来的时候,我和姐姐说我写了这样一本书,并且在书里讲了她的“坏话”。姐姐很兴奋,很想知道我到底说什么了,我就给她拿了一本,她读了以后说:“这算什么坏话,都是真实发生的事,不能算坏话,并且你还没把我们在田埂上打架、打得翻落到别人地里去的事写出来呢。还有我用猪食槽做船,带你去湖里划船,把马鞍放在猪背上骗你去骑之类的,你都没写。”

说完这些以后,她问我,这本书出版以后反响怎么样?我说目前来看还可以吧,好评多过差评。她又说:“这样就行了,只要你这本书受欢迎,就算把我写成大魔头也没关系。”

其实我早预想过姐姐会是这样的反应,这是她一贯的作风,她总是说:只要胆子大,什么都能做成;只要人好好的,别的都没事。“只要……就……”是她经常使用的句式,许多话说出来,好像她天不怕地不怕。但我实在不知道她是真的不怕,还是只是习惯这样说,来给家人增加信心,以减轻生活本身以及各种麻烦带来的压力和畏惧。不管我多殷切,她都极少和我讲她的事情,也不喜欢我和她住在一起,所以我对她的私人生活其实一点儿也不了解。实际上,我们除了是姐妹之外,各方面都太不相同。

至于和母亲现阶段的关系,我觉得我更像她的姐姐。我自信地觉得,我的心理年龄比她还要大一些,所以我有意识地合理化她的种种行为,或者说我劝说自己,不要再试图达成所谓的和解。当然很多时候我也渴望一种更亲密的母女关系,渴望得到值得信赖的、安全的怀抱和爱抚。同时我也明白,人不可能想要什么就有什么,所以我只是单纯地保持着一种渴望。很多时候,尤其是病痛难忍的时候,我会不自觉地对着空无一人的房间喊妈妈,恰恰因为妈妈不在身边,我可以尽情地喊出来,这份呼唤是对无条件的爱与保护的呼唤。要是她真的在身边,我反而会咬紧牙关不呻吟——如果她疼爱我,我会怕她伤心,如果她不疼爱我,我怕我会伤心。

生活中,我的父母各自为我树立了榜样,阿爸教会我浪漫、爱,阿妈教会我坚韧、自强。所以我想,这个家庭对我来说不算局限,它只是不能和更好的家庭去比较。我早已摒弃这样的比较,珍惜现有的吧。

说起寨子里的女人们,这是我完全无法绕开的一个话题。她们的生活和故事离我太近,我从小就看着这些女人们,生命里早已不知不觉印下她们的印记。小时候,在寨子里,你可以无条件相信女人伸出的援手,她们总能在任何时间任何地点,把各种境况下的你弄回家去。要是家里没有大人,没有饭吃,只要和她们讨要,她们就会慷慨地填饱你的肚子。所以我对寨子里的和我身边的女人,哪怕是陌生的女人,都带着自然而然的亲近感。

再者,寨子里的女人,各有各的样子,各有各的性格,各有各的故事,如果我不书写她们,那她们就会在寨子里静悄悄地出生和死去,笼统地变成“那里的女人”。她们是有差异性的,她们的人生也应该被知晓,仅仅只是知晓,她们的故事就在这个世界上存在了。我也搞不懂为什么会如此执着于让她们的故事存在,我就是很想做这样一件事。我觉得自己写得还太少,但是写多了、写深了,又难免有消费她们的嫌疑,我就只能克制着写到这里了。

虽然书写止步于此,观察却没有结束,我会一直观察她们,并且把她们牢牢记在心里。

一直说到没人再听我说的那一天

东 来:该书最后,你写了一篇长长的告白,取名为《我的解放日志》,对自己的生活做了总结。是哪些方面的解放,解放对你来说意味着什么?

扎十一惹:最直接的就是身体的解放。我原来还是很关心我的外貌的,因为高中时代被叫无眉大侠,我对我的眉毛极其在意,后来还通过各种手段去折腾它,但并没有得到什么更好的结果。还有我的眼睛,因为倒睫比较严重,在医生建议下做了眼睑手术,其实就是割双眼皮。我很怕别人说我“丑人爱美”,所以每次有人问起,我都一再强调是因为倒睫的缘故才做了手术。这种心态其实很奇怪,我既想追求所谓的美貌,又怕别人知道我在追求美,身材更是如此。对身体的关注实在令我疲惫不堪,直到最严重的一个躯体化症状阶段来临,也就是我书里描写的那次。康复过程漫长且痛苦,生存都是挑战,我已经没有心力再去关注外貌。渐渐的,我发现不关注外貌其实也挺舒服的。这种舒服让人迷恋,我越来越放荡不羁,什么发型,我才不管,热了就自己操起剪刀咔咔两下子。当我决心接纳自己的全部之后,什么体重、肤色,都不重要了。

我觉得身体的解放是心灵解放的重要基础,二者相辅相成、彼此支撑。当我真正从内心接纳了自己,对外在形象的关注就变成了一种自由的选择,而非负担。与之相对地,当我发现我的外在解放并没有影响现实生活的便利程度,甚至变得更便利、更舒适之后,我的心灵也更自由了。

我不知道其中有没有相关性,但我对自己更放松以后,对身边的人和事物,包括社会关系、家庭关系等,也更放松了,人也渐渐变得更包容。这是我在自己身上看到的很好的转变。

东 来:可能很多人会把这本书当成素人写作的样本,但其实你写过小说,是很成熟的作者了。对自己之后的写作道路有什么期待吗?

扎十一惹:我的写作是从2021年11月开始的,当时就是想尝试一下自己到底能不能、有没有毅力坚持写完一本完整的小说,于是就动笔了,最后写出来一部20万字的小说《寻找金福真》,参加了豆瓣阅读平台举办的征文比赛。那是我第一次写小说,毫无技巧可言,对于核心的把握也不成熟——当然现在也不成熟,还没有摸索清楚小说应该怎么写。不过这部作品连载完以后的反响还不错,读者喜欢,编辑就鼓励我继续写,我就正式开始了自己的小说之旅。

时至今日,我还是不会写大纲,对于全局的把握也懵懵懂懂,很多时候都不是为了写出一个好故事,就是心里有话想说,就借由小说的形式讲出来。我自己也不清楚这是劣势还是优势,可能我还需要更多的探索时间,可能就像我探索自己一样,慢慢就会弄明白了,所以我不太着急。

但接下来我会继续写非虚构作品,通过《我是寨子里长大的女孩》的创作,我意识到人们是愿意听一个普通人在讲什么的,这给了我莫大的鼓励。生活中还有太多值得记录的细节,还有太多想表达的声音,所以我想继续写下去。写得不好,写得很慢,也没关系,我会一直说,坚持写,直到没人再听我说的那一天。就算那一天来了,我也不气恼,我知道那意味着有更多的人在说话了。

(东来系青年作家)